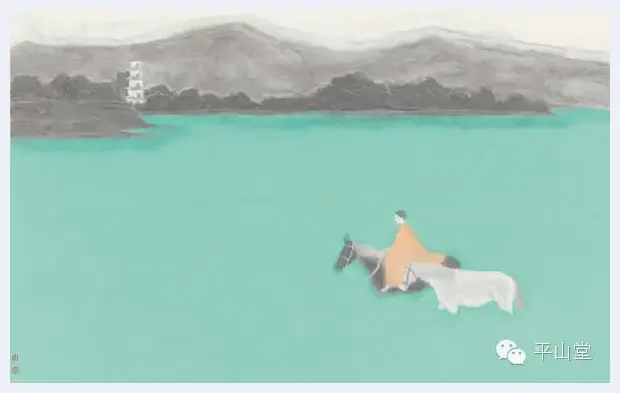

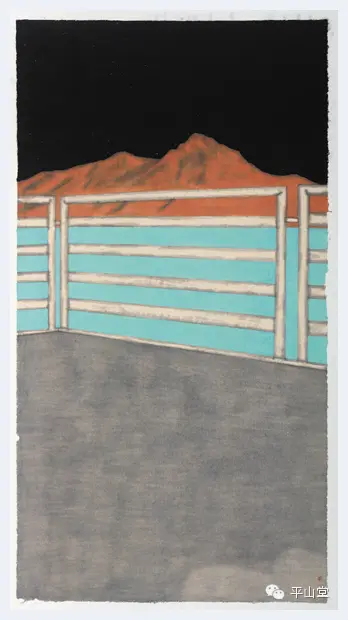

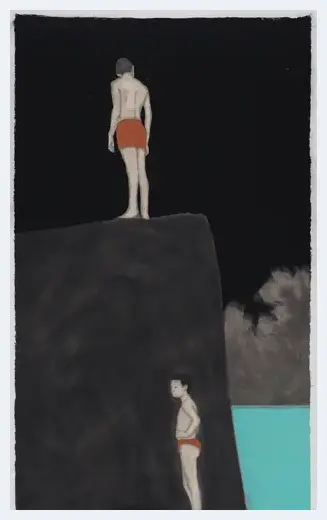

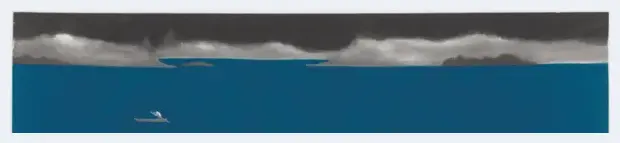

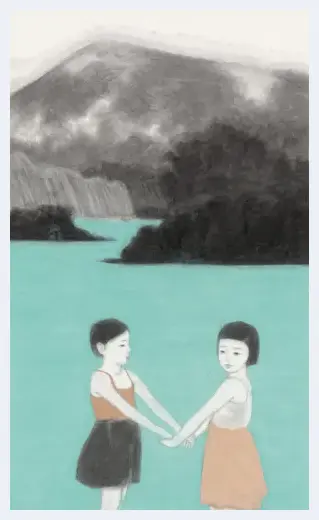

黄丹的水墨让人过目难忘。绿水墨山,红粉纵马,无需专业背景,目之所及,心有所识。似乎,绘画的魅惑对她而言,就在这感官的澄明。确实,无论绘画承载怎样伟大的思想,它首先需要诉诸感官世界,以直接的视觉阅读释放生活的琐碎、具体。而这,正是黄丹试图面对的。那些与马嬉戏的少女,抑或那些亭台池石,总是编织着生存经验的直观性——稍带美学趣味的干净、透明,独享式的喃喃细语,并因此封闭了宏大逻辑中的生活假设。也即,面对黄丹的作品,我们无需预设主观意义,只需打开体验能力成为经验的载体。蓝绿的湖面、悠闲的墨色、俏皮的颜料,所有视觉元素仿佛流动的情绪向我们敞开。于是,黄丹提供了不同于时下流行的艺术命题:绘画在不断拓展认知边界的潮流之外,能否重新激活感官的经验能力?能否重新显现通往生活的直接性?或许,在越来越强调认知与反思的今天,这种努力容易被人“忽视”。人们更习惯在理性的画外音中,寻找思想的力量。亦如,生活永远是具体的,我们却习惯在具体中追求某种抽象的存在,意义仿佛必须超越具体,以致辉煌的传奇只留下梗概的表述,具体、可感的真实反而烟消云散。当然,这么说并非否定意义的抽象存在,只是为了表明:现实犹如沉默的链条,解开的方式除了理性,还有经验的摆渡。画外音固然重要,但视觉具体、可感的直观性,同样能够支撑绘画的存在体验。黄丹的水墨,属于后者。

如此选择,是黄丹预设的路径,或偶然发生?问题看似学术,其实却是陷阱。原因在于提问的背后,依然隐约着预设意义的假设。为什么?因为提问目标是将黄丹的创作视为因果逻辑的产物。这种逻辑,出自历史的叙事需要,并非创作的发生需要。两者在出发点上的差异,恰如面对黄丹的作品,是以视觉阅读的直接性为通道,还是以预设的意义逻辑为通道。显然,后者在方法论上强调超越视觉的阐述,前者则侧重视觉本身所具有的感官经验。正如黄丹的创作,既非预设的方向、道路,亦非偶然的无序,而是一种感官经验的迷恋,在画家与视觉互动的过程中形成。从早期带有装饰倾向的金箔材料的运用,黄丹便与很多画家追求的画面意义不同,她更沉湎自己感觉化的体验中。金箔的物质感与少女题材的结合,没有着眼材料在物理存在上的反省,没有立足图像组合的文本叙述,而是满足视觉质感的画面经验。从某种角度看,画面本身的体验才是黄丹一直以来的兴趣所在。从金箔“外放型”的视觉质感,到积墨“内收型”的视觉质感,黄丹没有预设改变的路径、方向,只是任由感觉流动,在对准确、恰当与直接的视觉的迷恋中,自然变化。宛如江南水畔的织娘,映着波光专注手头针线,一丝一缕地编织专属自己的经验世界。

专注自己的世界,使黄丹无暇顾忌他人需求,而采用独白的方式面对画面。独白,不仅是一种叙述,更是一种沉思、一种静谧的自我发现。它没有假定听众,字词运用往往是隐秘的内心世界的整理过程。所谓“整理”,就是将独白的主体抛向当下,在与当下的对话中校验“自我”,抑或说发现隐蔽于理性背后的“自我”。相对假定听众的表白,独白无需“交流目的”的逻辑,无需表白的目标性——即意义的确定方向。正如黄丹的水畔女孩,或在礁石上醺醉、或在马背上嬉戏、或在舟船上沉静。这些图像组合,不是为了某个故事的叙述意义,而是一种生存体验的隐喻——将委婉曲折的内心感受,转换为明朗、直接的视觉经验。这些画面,仿佛黄丹打开的另外一扇门户,可以摆渡俗世尘事的扰乱,独自细语,理疗那现实世界的伤触,抑或营造情绪感怀的世界。在这个世界中,目标、意义之类的理性词汇不再重要,现实经验的“逻辑”成为需要离弃的此岸,彼岸正是画面中处于澄明状态的自我独思。与如此彼岸对话,画者仿佛泅渡的漂泊者,在言辞、相望间试图回渡,并以超越现实的方式进入视觉感受与内在体验的直接应对。对黄丹而言,“视觉独白”不仅是自己从现实世界抽身而出的美丽转身,更是一次自我应证的存在体验。当她放弃视觉组合与抽象意义的预先设定时,她便开启了重新发现自我的通路——不再假借逻辑表述,而是激活感官的直接对话。

《萧飒》

此时,“自我”只是一个有待探索的对话者,而非定义并描述的先验存在。与“自我”对话的我们,就像剧场中的演出者,在“独白”的过程中发现自己私密的生存体验。也即,“自我”只有成为对话的对象,而非对话的发起者,才会逐渐成为清晰的“体验”。这是很特殊的感知方式,它让我们成为现实的超越者,在非逻辑的自语中向自己的“存在者”敞开。黄丹自觉、不自觉地沉浸于如此“体验”,并用视觉的方式编织自己隐蔽的“自我”。画面中的女孩、马、湖泊、山石,仿佛一场流动的独角戏,在意象的漂移中显现似有所述的情绪,抑或内容。她的一幅名为《独幕》的作品,在帷幕撩开的剧场中,赫然奔走的白马,灯光照射的墨山,素净的视觉质感中,忧郁的女孩俯抱前探的马脖。这样的画面,与其说是黄丹编造的带有“意义”的故事,不如说是她与“自我”对话的体验方式。而这幅画的名称,也是黄丹作品的一次整体性隐喻:画面,是我们与世界之间的一层幕布,撩开后的景观既可以是眼中世界,也可以是心中世界。就后者而言,真实与否并不重要,重要的是能否将我们从“现实”的泥潭中拔身而出,进入自我对话的冥想。或许,这份冥想的自我,才是“独白”的核心要旨。

从某种角度看,黄丹作品的过目难忘,正是缘于“独白”的力量——干净的视觉,将入画的物象转化为对话对象,并成为超越“现实”的直观“存在者”。面对她的作品,我们很难以务实的方式还原画中景致的世俗含义,它们仿佛得到了一次色彩与墨韵的净化,成为奇妙的“虚拟”体验。如画中红鱼,漂浮在蓝色的水面,阅读者无法将这纯净的视觉放置日常语境中理解,无法以语言阐释的方式加以指认。他们被迫以直观于画面的方式阅读,并只能保证视觉本身的记忆。而脱离文字的视觉记忆,瓦解了“解说词式”的画面体验,转而激活感官认知的直接性。这里,图像的制造者与阅读者,都不在意画外音的伟大内涵,而将注意力集中在形、色相对感官的精准与否。于是,黄丹的水墨,在纷繁复杂的当代语境中,再次强调了绘画作为视觉存在的首要目标。其实,这一目标本无强调的必要,因为它是绘画成为艺术之初的天然属性。然而,因为这份“之初天然”已然古老,在人们对“意义”的不断追求中,竟然逐渐成为被“遮蔽”的对象。亦如习惯了雾霾的中国人,突然间发现原本应该的“蓝天白云”,竟然成为奢望。所以,当黄丹的“绿水白马”出现在眼前时,那些为意义困扰的感官能力,瞬间被重新激活——原来,艺术如此单纯,单纯的仅是视觉自身的瞬间“独白”。

《寻瀑》

视觉自身的“独白”,亦如黄丹的自我“独白”,是关乎质感与精准的体验,是重新向视觉本身敞开的过程,并在与视觉的对话中形成“视觉”。就此,黄丹的画面向我们展现出“独白”的双层结构:一方面,画者的创作过程是画者自身的“独白”过程,是主体在内在对话中生成“自我”的过程。这一过程没有设定的意义、目标,而是在直观、透明的心绪流变中展开“体验”。它往往带有隐秘的不确定性,在开放的语言符号中释放“意义”的开放性。另一方面,由于创作过程的直观性,视觉往往被塑造为相应单纯、直接的体验结果。观者对结果的接受,并不在于获得什么主观意义,而是将“视觉结果”转化为对话对象,并因此激活感官的体验能力。亦如黄丹的《仿佛若有光》,画中伫立水岸回望的女孩,在创作的过程中是画者独白的对象,但在观看、阅读的过程中,却成为激活观者的独白发起者。两层“独白”的方向,在画面中交织为情绪化的视觉空间,在若有所述的方向中,显现绘画作为视觉艺术的原初力量——感官的直观性。如果,我们将类似的视觉感官理解为绘画的修辞,那么这种修辞的表达与接受,排斥刻意、做作,强调体验自身的“生长性”。于是,从画者到画面、从画面到观者,两条“独白”线索成为黄丹作品的双层空间。前者,属于黄丹私密的个人话语;后者,属于大众被激活的个体话语。无论前者,抑或后者,有关意义的生成,永远不是公众性的逻辑表述,而是单体性的经验传达。也即,黄丹的作品并非明确意义的集体性图像经验,而是个别化的主体与图像的对话经验,其意义的发生具有漂流性——在不同的过程中,释放出不同体验的“意义结果”。

用一句通俗的话说,黄丹的画面仿佛她抛出的绣球。在抛出的过程中,她完成了与绣球的对话过程。而这个绣球被不同的观者接受时,又成为新的对话发起者,至于“对话结果”则因人而异。当然,具体什么结果,黄丹既不预设,也不关心。她只在意:这个绣球本身是否恰当、是否精准、是否具有视觉的质感。(来源:平山堂微信)

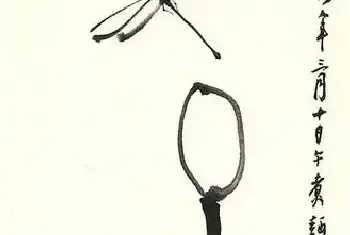

《吐纳》

《太湖》

《无非般诺》

![灵正圆——禅院书法要义初探[图文] 灵正圆——禅院书法要义初探[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yixpegwy4h.webp)

![穿Prada的“农民”蔡国强[图文] 穿Prada的“农民”蔡国强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/czpoqbopb5p.webp)

![谈论中亚,倾听那阵细微的风声[图文] 谈论中亚,倾听那阵细微的风声[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1hjogsa0x1r.webp)

![记中国秦汉封泥收藏第一人李广[图文] 记中国秦汉封泥收藏第一人李广[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgdi1yxhxpc.webp)

![徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文] 徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yucrym2aqry.webp)

![丰子恺“护生画”鉴藏漫谈[图文] 丰子恺“护生画”鉴藏漫谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jcaqefsichw.webp)

![熊晋:以狂草传承中华文化[图文] 熊晋:以狂草传承中华文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3fqi0m10nhv.webp)

![殷双喜 毛泽东关于人体写生模特儿批示始末[图文] 殷双喜 毛泽东关于人体写生模特儿批示始末[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umw3sj2ghtd.webp)

![涂鸦艺术的流行是偶然也是必然[图文] 涂鸦艺术的流行是偶然也是必然[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rtmnncbn4vk.webp)

![刘野:艺术不是批判社会[图文] 刘野:艺术不是批判社会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntfrv0p1bpv.webp)

![尚辉:后现代境遇的花鸟探索与发现[图文] 尚辉:后现代境遇的花鸟探索与发现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wrb5ww31n54.webp)

![李彦君:培养文物专家的园丁[图文] 李彦君:培养文物专家的园丁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0bdrau2tm1a.webp)

![刘小东与贾樟柯的艺术立场[图文] 刘小东与贾樟柯的艺术立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/snfc3zal5hb.webp)

![陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文] 陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3bjpqsdyeo.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![朱家溍先生与故乡[图文] 朱家溍先生与故乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umoxdqzryhw.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)