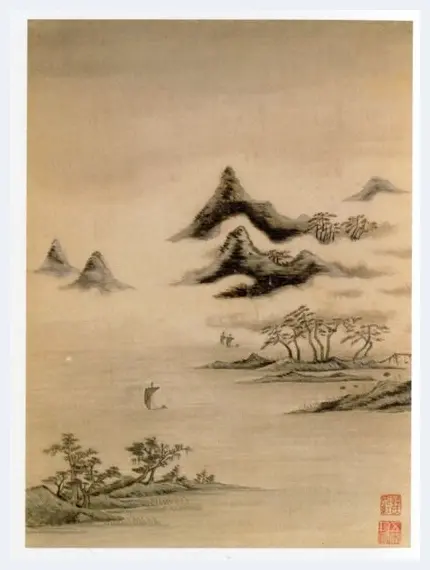

藏于故宫博物院的韩希孟绣《宋元名迹方册》之《米画山水图》

顾绣作为国家级非遗,要灭是不太会灭掉的,但是要真正地发展,实际上是怎样更好传承的问题。传承到一定的时候,自然会有新的东西加进去,但是顾绣之所以为顾绣,与董其昌还有韩希孟的审美思想、审美观念是分不开的,一定要抓住这个主题。如果要绣个东方明珠什么的,没有必要用到顾绣。此外,绣娘之间的探讨还比较欠缺。

松江博物馆藏的戴明教顾绣作品《日本仕女图》(1980年代)

陆斯嘉

在民国廿七年初版的《松江简明史》中,赫然写着“华亭之鹤,已不见踪迹,顾秀颇负盛名,亦已失传矣”。对于顾绣“失传”背后的原因,《松江简明史》的撰写者不着一语,使得60多年后初见这份材料的顾绣研究者唐西林疑惑不解。

作为上海申请非遗顾绣项目的执行者之一,杨鑫基与唐西林、苏颐忠耗时七年,参与成功申报了顾绣为中国首批国家级非遗代表作名录项目,并参与建立顾绣的保护实体——松江顾绣工作室,同时合作完成了书稿《顾绣笔记》。不久前,该书的作者之一、现松江程十发艺术馆常务副馆长唐西林接受《东方早报·艺术评论》专访,回顾了顾绣申遗细节并反思当代顾绣保护、传承和研究问题。

《东方早报·艺术评论》(以下简称“艺术评论”):顾绣申遗经历了怎样的过程?

唐西林:上世纪七十年代,松江有一个工艺品厂,厂里有个顾绣组。1987年我调到松江博物馆,在松江博物馆办了一个顾绣展,这是解放后第一个顾绣专题展览。可以说从濒临灭亡到在工艺品厂的绣艺恢复、传承繁荣,再到1987年的展览,同年又赴南市区展出,这是(解放后顾绣)第一次具有规模地走出松江,而那时还没有非遗的概念。

2004年,国家开始提出非遗的普查和申报,原松江文广局局长问松江有什么可以申报的,我说不论从历史根源还是历史文脉来说,能放在第一批的只有顾绣。松江其他的项目比如草龙舞和剪纸,别的地方也有,并没有太大的地域特色。顾绣的地域特色很浓厚,又是艺术绣,这就很少见了。一般的刺绣总有一定的实用性,但顾绣是纯粹的艺术性质,这一点和顾绣诞生时明末松江整个社会环境及文化氛围是分不开的。明代后期,松江出现了董其昌为代表的松江画派,顾绣实属这种画风画理的延伸。尽管明朝晚期,政局动荡,韩希孟最后一幅落款的绣品落的是崇祯十四年,而崇祯十七年明朝已经灭亡了,所以当时朝代虽已岌岌可危,但是文化是不随着朝代的更替而更替的。

2004年末顾绣启动申遗的时候,那时只有个电子仪器厂在从事这方面的工作,顾绣的圈子很小,不仅不被外人所知,甚至在专业的圈子里,也有人认为顾绣已死。看看中国的四大名绣,比如江南一带的苏绣,解放后党和政府是花了财力物力投入去发展的,苏州甚至有工艺学校培养绣娘。而我们发端于明末的顾绣,事实上是要早于四大名绣的。这个绣种到了清代,因为声誉很好,显得很高雅,民间很多人将刺绣冠名于顾绣,从商品属性也属常态。顾绣从明末清初到清中,直至清晚期一直没有间断过。对顾绣的发展史来讲,真正断掉是在辛亥革命战乱以后,国难多多,但是绣品还在流传,收藏家也还在收藏。我认为只要收藏家还在收藏这个文化就不算断,不能说社会上从事的人没有了就说它断了,这是不对的。

提出申报顾绣,我们是有信心的,顾绣虽然当初说“久已失传”,但是松江顾绣的生命力一直潜伏着。

我们申报的时候,还有一个难处是在松江内部对于戴明教这位老太太的历史定位是模糊的。实际上,如果没有这个老太太,就没有松江顾绣在上世纪70年代的恢复。戴明教1933年到1937年在松江松筠女校学习,这是一个传统的女子学校,教授美术、外文、绘画等课程,其中很重要的一课就是刺绣课,传授一些顾绣最基础的东西。1933年松筠女校出过一本校刊,上面记载有学生画画、刺绣的情况,是非常宝贵的资料。我觉得我们对于老太太的定位是清楚的,将她的作用模糊化可能有一种经济利益的驱使。这个戴明教老太太今年91岁了,已经不再刺绣了。她一直绣到75岁,老太太为人很低调,她受的教育不亚于她带的学生这一代,她学生这一代是1974年的中学毕业生,1966年“文革”开始,也就是小学三四年级就开始“文革”了,没有机会受很多教育。工艺品厂是1972年建立的,1974年开始有顾绣小组,这批女孩子就是这年进厂,请老太太担当顾绣老师。

戴明教本来是一个普通人家的妇女,钟爱刺绣,这个在解放前后都是不显眼的,那个时候没有将刺绣作为文化来看待,而是很实用的技艺。戴明教在松筠女校学到1937年,日本人来了,把学校炸平了,绣品都毁了,戴明教记得毕业班都要绣一幅很大的孙中山绣像。当时在松筠女校教她的是宋金龄,宋金龄是沈寿的关门弟子,我们去南通了解到这个老太太也很苦,终其一生都没有嫁人,“文革”的时候又被批斗、被侮辱。她教的学生有一大批在松江,有很多像戴明教这样当年的女孩,但后来只有戴明教把这个技艺给传承下去了。我记得小时候住在我家同一门口的一个医生的太太,也是当年松筠女校的学生,后来生了一大堆孩子,完全成为家庭妇女了。也有几位绣得很好的老太太,但历史就是这样,它选择了戴明教。戴明教拿线的手从未中断过。

《顾绣笔记》对戴明教老太太的看法和别人不太一样。有些人可能出于市场运作需要,把师傅埋没了。老太太的功劳,我们认为是把明、清、民国一直到现代,一个点、一个点地串联起来了,老太太是其中一个点,所以松江顾绣才能申报成功。

艺术评论:那么,戴明教老太太的嫡系学生可以说是当代的顾绣传承人。她们能否接过师傅戴明教的绣艺,将顾绣完整地传承下去?

唐西林:绣艺的传承很难用一句话来断定。她的学生目前都有很好的代表作,她们会在不同的历史阶段有不同的历史定位。

我觉得顾绣大家都可以绣,而真正能将顾绣精神风貌体现出来的,很难。我认为这几位绣娘都具备了当今工艺美术大师的条件,但是与当年韩希孟在文化氛围中孕育出的一种气格相比,还是有一定的距离。这几年,可能她们对顾绣的理解渐渐深化了,但真正能以针代笔、以线代色,绣出神采的很难,对文人画、对韩希孟需要有所研究,这是历史欠缺她们的。

戴明教自己在学校里学过一些常识,但她不是画家。上世纪80年代,戴明教口述,由当教师的儿子儿媳帮她整理了一本《顾绣针法》,还是打印的油印本。这些都是我们申报的硬材料。当然戴明教有50多年的经验可以总结,你要现在的当事人总结针法就很困难。技术上的传承应该差得不多,她们刺绣刺到最后实际上是用心在绣,凭感觉在绣,跟戴明教的距离不会太远。但要真正把顾绣普及给大众就很难讲了。

艺术评论:更年轻的顾绣传承人是否出现了?传承是否会断档?

唐西林:目前在松江有一个本科生,是松江人,名叫沈丽莉,她从景德镇陶瓷学院毕业,学习的是传统绘画。我觉得她对顾绣还是蛮有兴趣的,绣得也不错。如何培养她,是一个值得探讨的问题。她绝对不能作为一个绣娘来使用,不能作为一个纯绣娘来对待,她的角色应该既是个实践者,又是一个研究者,必须要走这条路,松江顾绣担当这个责任,为国家文化负责。我们不需要她出多少作品,而需要她去探索研究,在这方面多考虑挖掘。大学生做绣娘,可能社会上还是有点不能接受,但我想以后会慢慢改变的。沈丽莉的师傅叫朱庆华,是戴明教的学生,也绣得很好。沈丽莉绣过一幅人物小品,人高大约一两厘米,正因为她是科班生,绣的结点、结构就很到位。艺术的东西要有内涵,要经得起品味。有的时候要放一点,要难得糊涂一点,写意画就是这样。绣一幅图像,轮廓边线非常干净,像剪下来一样,是很难的,具有很高的艺术水平,但是从艺术水准、艺术品位来说,那就欠缺了点。韩希孟绣都比现在的粗。现在的针、丝线、工具可能都比明代要好,我们现在绣的精细得多,但不是说越细越好,关键还是要“灵活之气刺入吴绫”。

现在有好多年轻人从事顾绣,要努力为她们创造条件,当然现在不可能像韩希孟那个时代,大家闺秀生活优越,生活上有丫头来打点。但现在的优势是,信息很发达,上网可以查各种资料,也可以去很多地方考察。据我所知,原来本来有关部门指定顾绣发展的第一个五年计划内,要招收两个大学生,但目前第二个五年计划开始了仍然只有一名大学生。如果说要用顾绣去赚钱,是比较困难的。一幅小品,三到四个月绣完,大一点的,半年到七八个月绣完,再大一点的,一年。你说一幅绣品绣一年的话,非遗传承人的收入,十万元总不过分吧?可是现在收入不多。曾经有人觉得顾绣是好东西,想作为礼品,我说这个东西作为礼品的话经不起一送,松江就一幅都不剩了。所以现在在政府的支持下,文化馆下属的顾绣工作室的绣品,每一件都由区博物馆收藏,就像文物一样不能动了。

艺术评论:松江的顾绣工作室是在什么情况下建立的?

唐西林:1972年松江成立的工艺品厂,主要是实用工艺绣,其中就有一个顾绣。到了1998年,工艺品厂因为转制而要倒闭,当时区宣传部部长很看重顾绣的文化品性,便在常委班子里讨论,由他牵头,把顾绣原班人马迁到电子仪器厂。于是有6位绣娘从工艺品厂到电子仪器厂,还有美术设计人员。这是一个转折点,顾绣没有散掉,政府起了很大作用。

电子仪器厂厂长叫陈大膺,出身书香门第。那时候厂开得很好,就把顾绣的这些人请进厂里,并委托松江职校办了两年的顾绣培训班,培养了一大批年轻绣娘,为今后的顾绣传承打了基础。当然企业也有所得,这些绣品都有价值。他们那个时候绣了不少郎世宁的画。不管怎样,这批人没有散掉,留住了火种。

前几年,电子仪器厂的顾绣人员转入(松江)岳阳街道文化站。还有一支队伍由戴明教的另一位学生富永平带教,由另一位企业家出资建立了顾绣文化发展公司。

文化馆顾绣工作室是目前松江顾绣三足鼎立中的一足,工作室的经费由区财政拨款。她们的绣品更侧重于精品,不讲时效性,要求绣品能够传承韩希孟当年的神韵,她们很看重选画,主要选一些和松江画派或宋元绘画接近的,与董其昌倡导的文人画精神相一致,这样把松江顾绣和松江画派接的更近,使顾绣作为松江书画艺术的整体文化的一个延伸。我们也会建议绣娘注意尽可能多使用一些针法。现在总的看来,绣面使用针法不多,追求画面效果为主,这也许是一种时尚所趋。

艺术评论:你如何看待顾绣在未来的存亡?

唐西林:顾绣作为国家级非遗,要灭是不太会灭掉的,但是要真正地发展,实际上是怎样更好传承的问题。传承到一定的时候,自然会有新的东西加进去,当时顾绣之所以名扬四方,与董其昌、韩希孟的审美思想和观念是分不开的,一定要抓住这个主题。如果要绣个东方明珠什么的,没有必要用到顾绣。但是,随着社会的发展,顾绣的生存形态必定会有变化。

艺术评论:董其昌在评价顾绣的时候用到四个字“丝墨合影”,现在的顾绣已经不用画笔了,这是对“丝墨合影”的超越和发展吗?

唐西林:我们现在的顾绣,纯粹是刺跟绣的关系,跟明代“丝墨合影”已经不能相提并论了。古代文人实际上是有闲阶级,有许多文人间的活动。你绣一点,我补几笔,玩一玩,是一种雅趣,现在没有这种氛围了。也不是说那个时候高级,现在低级。以前的文人,收藏一个砚台,叫了几个朋友来家里,放在水里把玩一下,给大家看看我收藏的这个砚台,雅兴高的时候再作一首诗,但现在小规模的雅集有,像顾绣这种很纯粹的很少,时代变了。

艺术评论:你们曾提到,当代顾绣制作经典迭出,然顾绣研究远滞后于实践。至今未见堪称经典的研究成果。这个问题如何解决?

唐西林:研究机构里没有专门研究顾绣的,因为顾绣的点太小,无法深入,上海博物馆也没有。像中国画、青铜、陶瓷,有大量的物件,有物就能做课题。现在我们在有的小学里面开设顾绣课,其实就是刺绣,用很粗的针,课时也很少,一周一节,也就是给学生感受一下刺绣是什么滋味。与实质性的顾绣相距很远,这是一种最基础的普及。

未来要有深入的研究,需要年轻大学生参与。解放后,有过顾绣的出版物,说明其文化地位和高度是存在的,现在政府加大力度,我觉得消亡是不大可能的,但是要兴旺也很难。至少在申遗成功后,人们都知道松江有顾绣,而上世纪八九十年代工艺品厂的顾绣,两三百元一幅还没有人买。任何东西发展到一定的阶段都是这样的状况,顾绣还算比较好,还是不断地在传承,成为地域文化的一个组成部分。

艺术评论:顾绣的研究还有什么未解的谜团吗?

唐西林:肯定有。我不是研究顾绣的,而是因美术爱好而擦上边的涉水者。比如说顾绣源头,韩希孟后来去了哪里?还有顾家的小妾,顾汇海的妾——缪氏,后来他们考证出来叫缪端云,是从她绣品上的一方章解读出来的。也有人说顾绣起源在缪氏,出名才在韩希孟。这些史料记载不多,就是在松江府志里对顾绣也没有具体描述,只有十几个字——“斗方作花鸟,香囊作人物,为他郡所未有”,就是说顾绣在松江的。松江府志编者是陈继儒,他是明末的大文人,也是董其昌的好朋友。所以顾绣有着松江文人审美趣味的基因,这是我们今天所要珍惜的。

(录音整理陈诗悦)

![别开生面曲高和众——王镛先生访谈[图文] 别开生面曲高和众——王镛先生访谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4ah2h2njfjs.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![参禅体道 以书修行——张德林其人其书[图文] 参禅体道 以书修行——张德林其人其书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygfu5lkiuxk.webp)

![微中藏世界,石上谱华章——张学东平刀微刻[图文] 微中藏世界,石上谱华章——张学东平刀微刻[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ay3p1mr3jsp.webp)

![陈丹青:我们处于一个可以接受负面信息的时代[图文] 陈丹青:我们处于一个可以接受负面信息的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qerxkn3kd4.webp)

![唐伯虎为何大量创作春宫图?原因系生计需要[图文] 唐伯虎为何大量创作春宫图?原因系生计需要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5iu43pxvwph.webp)

![罗中立访谈:因材施教的马先生[图文] 罗中立访谈:因材施教的马先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxeccwnwvmo.webp)

![自在飞花——魏葵水墨人物、花卉、草虫雅集之《瓶花卷》作品赏析[图文] 自在飞花——魏葵水墨人物、花卉、草虫雅集之《瓶花卷》作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cccb0lsik3y.webp)

![后现代艺术多元化判断中的悖论[图文] 后现代艺术多元化判断中的悖论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wpdxgifpv2j.webp)

![工艺美术是门时尚艺术[图文] 工艺美术是门时尚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zzuqydwvm12.webp)

![乔晓光:人生剪纸三十年[图文] 乔晓光:人生剪纸三十年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cxq03whz4zw.webp)

![师古是创新的必由之路[图文] 师古是创新的必由之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4x2aai3vyby.webp)

![瓷画创作:因形施画追求神韵[图文] 瓷画创作:因形施画追求神韵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tap3cnj5tjd.webp)

![正在生长生成的西藏艺术[图文] 正在生长生成的西藏艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thg0zabzjsi.webp)

![孔祥东:艺术品的时誉[图文] 孔祥东:艺术品的时誉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rziglaycuul.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![比利安娜:艺术可以改变世界[图文] 比利安娜:艺术可以改变世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3i15ex3dpd.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)

![中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文] 中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo123pprm5x.webp)