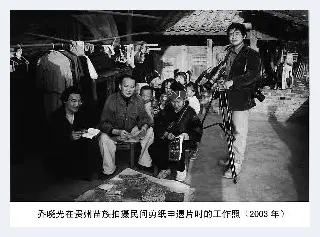

2003年,乔晓光在贵州苗族拍摄民间剪纸申遗时的工作照。

王倩

乔晓光现任中央美术学院非物质文化遗产研究中心主任、院学术委员会委员、人文学院文化遗产学系副主任、教授。教育部艺术教育委员会委员、文化部国家非物质文化遗产评委、2011年任中国民间文艺家协会副主席、中国文联全国委员会委员。享受国务院政府特殊津贴。2006年获中国民间文艺家协会与冯骥才民间文化基金会颁发的“民间文化守望者”提名奖。

我们已习惯了从汉字中了解中国,从古史典籍、宫殿遗址、文物珍宝、圣贤精英、帝王将相去认识中国。但我们很少从一个农民、一个村庄、一个地域的习俗生活、一首口传的诗歌、一件民间艺术品——世界很少从民间去认识中国。

——乔晓光语

2011年,乔晓光看望剪纸娘子闫奶奶。

1.从玉米地到中央美院

乔晓光走在地铁里,风尘仆仆。与众多都市行人不同,他带着别样的气息:眼神中满是举重若轻的坚定,一双瘦腿像秋天的庄稼,敏捷、有力。他说,经常做田野调查,甩掉了身上的酸气,多了些硬气。他说,艺术背后永远是一个生活里质朴真切的人。想起他的一张照片:那是大西北的一个小院落,他面色黝黑,裹着灰布衣,就地而坐。背后是堆积如山的玉米,深秋的暖阳照亮了金黄的玉米,也照亮了那个北方汉子的脸。这幅画面让我久久难忘,那个人和那片玉米,沐浴着一种动人的圣洁,朴素、饱满,沉默如大地。

乔晓光的艺术生涯,是从玉米地开始的。上世纪八十年代初,二十几岁的年龄,生命茁壮,充满了新奇的想法。西方文艺思潮正席卷中国。那时他大学毕业,分配在河北一个小城中学教美术课。小城太偏远了,那些时髦的艺术根本够不着。苦恼之际,他在乡间邂逅了木版年画,继而发现了民间剪纸。就那么一瞬间,艺术之门打开了,艺术家的童心被照亮了。民间艺术稚拙的造型、自由的想象、对个人生活的美好表达感染了乔晓光。这不正是现代美术的精髓吗?他想起儿时,一个人在夜晚的玉米地里奔跑,身后哗啦啦的声响把他吓坏了。一回头,只见月光洒下来,在玉米叶上飘着,跳着,那么美妙。心中的恐惧顿时化作了无限的生趣。循着这些记忆,那些生命之初的喜悦和想象力复活了。

“当我在画布上播种下葱绿茂盛的玉米地,便游入了生命的圣田,像古老民间流传至今的剪纸神娃,玉米林就是我生命的扶桑之树,我信仰的太阳正是从这里升起。”

乔晓光说,他后来才发现,自己一直喜欢安徒生的童话,喜欢拉美文学,喜欢摇滚,喜欢涂鸦艺术,这些都源自他对草根性的迷恋。大树只有扎根泥土才能往上长,脚踏在土地上才能前行。就这样,在全中国都在学习西方的时候,他走进了玉米地,选择了民间艺术。

1984年,乔晓光和他的朋友创建了米羊画室。“米羊”取音于方言,是蚂蚁的意思。蚂蚁偏居一隅,渺小勤劳,团结起来也可以扳倒大树。画室主张学习民间美术,立足本土。在接下来仅仅两年时间里,他成了小有名气的玉米地画家。他的剪纸创作引起了许多人的关注,其中就有改变了他人生的老师。

1986年的一天,乔晓光收到一封来自首都北京的信。信上说,很欣赏他的油画玉米地和剪纸作品,希望他报考中央美术学院的研究生。署名:杨先让。原来,这位杨先让先生正是当时中央美术学院年画、连环画系的主任。那一年,他的研究生导师靳之林从延安调回中央美术学院任教。在延安的日子,他发现了剪纸背后的文化价值。靳之林也给他写信鼓励他考研究生。很快,乔晓光考进中央美院,成为靳之林的第一个研究生。

从那一年起,他从玉米地走向了艺术殿堂,走向了母亲河畔更广阔的土地。

2.沿着河走,边走边想

“一个曲儿一个令,一个人儿一个命。”听着这句民谣,乔晓光没想到,自己的命运就在不经意间,陷进了那些剪纸的沟沟坎坎里了。

1986年夏天,乔晓光赴西北考察民族民间艺术,先到了西安又去了兰州、西宁,到了敦煌、格尔木、麦积山。从天水穿过八百里秦川又去了宝鸡,最后去的是陕北,这是他平生第一次到黄河。站在陕北吴堡的山坡上,他望着脚下的黄河,觉着她太朴素、太平静了,在延绵不断的黄土坡里像一条普通的河。

这朴素里,深藏着绚烂。

“一脚迈进库淑兰黄土坡上昏暗低洼的土窑洞,我被满窑的彩色剪纸震动了,窑里满墙的剪纸人人、生命树、鹿头花、大牡丹、五毒动物、太阳妹妹、月亮哥哥,艳丽的牡丹花枝上长出了大灯泡,灯泡里又生出了花儿的心。花丛中盘腿而坐的是剪花娘子,库淑兰说:‘这就是哦(我)!’她孩子般天真激动地为我们唱起自编的剪纸歌谣:‘剪花娘子把言传……’我的眼睛湿润了。我不知流泪是为这纯朴感人的剪花娘子和她满墙的神奇创造,还是为我心灵突然敞开生命之门的兴奋……”

这是乔晓光走黄河终生难忘的一幕,那是1989年夏天,黄河考察中专程赴陕西旬邑访问剪花娘子库淑兰时的情景。

他没有想到,在朴素的民间,深藏着这样神奇的艺术。如果说起初对剪纸的亲近只是出于一种审美,这时,他意识到剪纸背后是一个他所不了解的精神世界,大胆,活泼,生机勃勃。于是,他住下来,融入黄河乡民们的生活,探索那个他不知道的丰富存在。

在剪花老奶奶们的田间炕头,他似乎读懂了千百年来,中国乡村妇女的生活。

五十年前,库淑兰坐着迎亲的驴车,在大雪的冬天走进这个陌生的王村,她并不知道,这一生的坎坷、磨难和痛苦也就从此开始了。生活的贫困使这个小脚女人干起和男人一样的活计,她下地背谷草、扛麻包,回家操持家务,男人干的她都一样去干。累和苦并没压倒这个瘦小的女人。性生的男人对她凶狠地打骂、伤害,她也熬过来了。她一生生了十三个娃,灾荒、疾病夺走了十个,剩下三个,一女两男,女子嫁远了很少回家,男娃娃们成了家就住在身边也很少回来。村边的破窑里仍是库淑兰守着她那个倔犟的男人。这就是她几十年王村生活的全部。

生活的磨难与痛苦并没抹去库淑兰身上的人性光彩,库淑兰在她的彩色剪纸中不厌其烦地繁衍着她心灵的幸福。

这样的经历对于乡村妇女来说,再普通不过了。即使再加上战乱、灾害、饥荒、多病,生活仍然要继续。当年轻的乔晓光还为“等待戈多”而困惑的时候,他明白了,对于乡间的母亲们来说,“戈多”并不存在,等待和苦难就是生活本身。像库淑兰说她自己一生那样:“黑了明了,阴了晴了,吃了饱了,活了老了。”生活的细节在人生的磨难里消解了,生命还原到朴素本能的生存境地里。而苦难造就了吉祥,造就了美好的艺术。这是中国妇女的伟大之处。

在黄河繁星般的村庄里,多少像库淑兰这样的剪花娘子,终其一生辛劳,在自己的窑洞里默默无闻地剪着自己的花花,艺术对她们来说,永远是一个陌生的字眼,但实际上,她们质朴辛劳的一生里,充满了令人感动的艺术创造。

乔晓光感到,在绵延千里的黄土高原上,深藏着我们民族几千年积淀沉存下来的生命真气,那是一种通天通地的大气。

于是,年年沿着黄河走,与乡民们同吃同住同劳动,帮他们锄草、收割,打枣,白天听社戏,晚上看皮影,连续十几个春节,过完初一就往村里跑,正月十五是不能错过的,这时隐藏在乡间的各种文化民俗都浮出水面,让人目不暇接。

在这样的浸润中,乔晓光更体会到民间艺术的鲜活生机,他称之为“活态文化”,而支撑这些美丽节日的细节,那些漂亮的剪纸刺绣,那些花花绿绿的热闹,都来自剪花娘子们的巧手。这些千年来在乡村妇女中口手相传、延绵不息的艺术,被乔晓光叫做“母亲河”。为“母亲河”而战,成了他至今未改的信念。

有人说,乔晓光是个怪人。大家都往西方跑,去巴黎,去伦敦,去西方艺术的起源地取经,他却往穷乡僻壤跑,图个啥?

乔晓光说,向民间艺术学习,他是沿着前人开辟的道路前行。

2002年5月经教育部备案成立的中央美术学院非物质文化遗产研究中心,其学科基础是发展二十多年的民间美术研究室。而中央美院民间美术系渊源可追溯至1938年成立的延安鲁艺,其主力是左翼木刻联盟培养出来的木刻艺术家和那些进步青年。他们强调文化的人民性,主张向民间学习,1942年毛泽东提出向民间艺术学习,延安鲁艺的民间美术教学由于战火而中断。后来靳之林追随鲁艺的传统从事民间美术工作十三年,到了学生乔晓光,已经是第三代了。

七十年,三代人,围绕着民间剪纸的研究与创作这样一件事延绵不断。乔晓光说,在中国乃至世界的大学中,这样的事情也是独特而值得珍惜的个案。

3.申遗的一千多个日夜

2001年5月18日,联合国教科文组织公布了第一批十九项人类口头和非物质文化遗产代表作项目名录。中国昆曲入选。此时,乔晓光刚刚接任了中国民间剪纸研究会第三任会长,也接过了为中国剪纸申报非物质文化遗产的重任。从此,用乔晓光的话说,他为申请非遗做起了志愿者,一不留神就是十年。

这十年,在中央美院,别人往国外跑,乔晓光常常背着包往村里跑,几乎成了笑话。这十年,错过了卖画,错过了买房,一家人挤在三十平方米的小房里,媳妇叫他“老疯子”。

乔晓光确实“疯”了。那时候,非遗事业刚刚起步,很多人不理解,没有人,没有钱,他就带着几个学生冲在前面。他说,这叫用眼前的人,做天边的事。

根据联合国教科文组织的要求,申请非物质文化遗产,不仅要梳理出历史沿革,还要普查评选一批传承人,拍摄录像,建立生态保护村,召开国际会议,办一次大型展览,出版一本中英文画册等等,这些工作费时费力,需要很大的资金支持。起初,他们唯一一笔资金是美国福特基金会提供的5万美元,不过40万人民币,却要完成400万才能办成的事。怎么办?乔晓光起初只知道像农民一样苦干。

举办会议,预算要精确到一瓶水,一个纸杯,一张纸,自己跑前跑后,忙完骑自行车回家。拍摄宣传片,请不起专业的队伍,只能找朋友帮忙。从山西到甘肃,从贵州到东北,要拍下二十几个传承人,几乎要去二十几个天南地北的村子。为了节省开支,他们几乎都是坐最便宜的硬座火车,常常是十几个小时路程。就这样,白天扛着摄像机到处跑,工作十五六个小时。晚上回到家还要赶写采访脚本和申遗所需的文字资料,经常连续熬通宵。几年下来,光文案就积攒了几十万字的文字。

在四处奔跑中,乔晓光练就了好口才。他笑称,自己最大的本事就是四处感动人。每到一处地方,先说服地方政府出面支持,说服县里出车把他和摄影师送进村里,再说服村里出人做向导、做解说。能“拉拢”的媒体宣传,更是不能放过。有一回,竟然说服了甘肃某县的小喇叭广播电台,第二天赶集,他们就成了乡民们热议的新闻人物。

2003年年三十的晚上,妻子和女儿回老家过年去了,乔晓光在灯下伏案准备材料。炉火熄了,家里的小电视正播放着春节晚会,手中的资料越来越让人悲哀。剪花娘子一个个离去,他奔波的步伐,还是追赶不上无情的时间。而更悲哀的是,剪纸这一农耕文明的产物,似乎也正伴随着乡土社会的消失而远去,这是时代的潮流。一个人的力量太微弱了,他能留住什么?一切不过是徒劳吧?在深冬的夜里,人到中年的乔晓光追问着他的意义,流下泪来。

他知道,这么多人的努力,这么多的期盼,这么多的汗水,走到这一步,没有退路。天快亮了,心也硬了。既然没有意义,还有什么好怕的?也许他唯一能做的,就是发出声音,为沉睡了千年的中国剪纸,为了那沉默的乡村妇女,他要发出最响亮的声音。只要他在,只要有一面旗不倒,会有更多人看到,会有更多的旗帜举起来。

乔晓光明白,申请非物质文化遗产保护,也许是剪纸艺术活下来的最后希望。剪花娘子一个个离去,申遗的带头者不可能出现在这些乡村妇女之中,这千载难逢的机会,就在他脚下。

4.“在战斗中学习战斗”

都说时势造英雄,申请非遗的迫切任务,把乔晓光这个光杆司令逼成了真正的团队领袖,逼成一个敏而好学、睿智果敢的管理者。他自己总结说,这叫在战斗中学习战斗。

乔晓光首先培养和带动他的学生加入到申请非遗的团队中。申请非遗因资金短缺难以为继的时候,也没有动摇过。他开始盘算。村落田野调研本就是民间美术系教学的常规手段,就是说,每个学生都可以在老师的指导下完成一个村落的调查任务。那么,即使得不到国家课题资金,一个学生一个少数民族剪纸的抢救性调研,不管多少个地方,总有跑完的时候。就这样,一个铁杆老志愿者,集结起一个青年学生的团队,拿出了愚公移山的志气。

乔晓光笑言,没想到自己有这么好的口才,到处去感动人。中央美术学院以学校名义申请剪纸非物质文化遗产合作项目时,被联合国教科文组织挡在了门外。他们只支持国家行为,从来没有接受过一个学校的申请。乔晓光找上门去,为自己争取到十分钟的辩解时间。他说,剪纸正在迅速消失,中国文化太丰富,需要保护的也太多,我们的国家太忙了,顾不上。中央美术学院是全国唯一一家开设民间美术系的高校,也是非常有影响力的大学,支持这个学校,就是支持全中国的美术大学。

结果,教科文组织成了乔晓光志愿工作的最大的支持者,与中央美院联合举办申遗的国际会议。从学生,到地方百姓、官员,到文化部、教育部等都成了活动的支持者,乔晓光凭着一腔热情,赢得了越来越多的支持。

他不是一个空洞的说教者。除了每件事身体力行冲在前面,他还学起了管理。在实战中,他越来越明白,成功除了实干,更需要智慧。他又一头扎进北京王府井书店茫茫的书海中。

在书上看到,索尼公司在经营陷入低谷时的经验,是把先进技术拿出来与同行分享,共渡难关。当中央美术学院在申遗方面的工作处于国内绝对领先地位时,乔晓光提出,要把经验扩散到全国,无偿为兄弟院校提供指导帮助。有人质疑他,为什么要给自己培养对手?乔晓光说,申遗孤掌难鸣,要制造足够大的声势,聚集多方力量,才有可能成功。

事实证明了他是正确的。2003年,他联合北京的大学创立了中国第一个“青年文化遗产日”在社会上产生了深远的影响。2006年,在为剪纸申请非物质文化遗产保护的国际会议之后,乔晓光组织了中国首届非物质文化遗产教育师资培训。参会130人,百分之七十是大学教师。课程结业,颁发的证书上还有联合国教科文组织的印章。通过分享,申遗工作很快点燃了全国各地的星星之火,许多学校开始了自己的民间艺术研究和保护工作。乔晓光也意识到,每个人心里都住着一个志愿的理想,对公众事务的热情,潜伏在每个青年人身上。他把他们唤醒,传给他们技术和知识,这支庞大的志愿者队伍拥有的智慧,可以使他那可怜的40万启动资金,产生400万的能量。

从2001年到2006年,剪纸申遗经过三次申报后,最后在国家的支持下终于成功了。

5.让剪花娘子的剪纸传下去

推动中国剪纸走向世界,对乔晓光来说,是一件无心插柳柳成荫的事。

2004年秋天,挪威驻中国大使馆的梅园梅女士带着挪威易卜生剧院的舞台设计师来到中央美院。2006年是挪威杰出作家易卜生逝世100周年,易卜生剧院希望那一年冬天在中国首演易卜生现代舞戏剧《寻找娜拉》,然后进行世界巡回演出。挪威人被乔晓光给他们看的中国剪纸迷住了。他们想邀请乔晓光为全剧设计剪纸造型的舞台背景。忙于为中国民间剪纸申报非遗项目工作的乔晓光本已分身无术。他突然想到,借助易卜生的世界影响,是一次让中国剪纸走向世界的好机会。2006年,世界又在寻找娜拉,对于乔晓光来说,比娜拉更重要的,是中国乡村里的剪花娘子和她们世代承传的民间剪纸的命运。

经过一年酝酿完成的27幅剪纸创作,终于出现在《寻找娜拉》剧中。女人,生命,隐喻。这些以当代面貌呈现的中国剪纸让世界为之惊艳。曾经一瞬间击中乔晓光,让他迷恋了一生的剪纸,如今迷倒了世界。

对于自己钟情的剪纸,乔晓光是一个不折不扣的探险家。他愿意为之倾其所有,走到每一条路的尽头。中国剪纸走向世界的机会,他怎么能放过呢。“我要把这个古老的故事像红烛一样来点亮,让它的光芒射到四方。”

他又埋头为芬兰史诗《卡格瓦拉》制作剪纸。又是一年。他把这史诗研究了四遍,借鉴北方汉化石及民间剪纸语言符号程式化、重复等手段,以及苗族剪纸三段式形式结构和摩梭人宗教美术的叙事手法,把复杂的史诗呈现在六米长的剪纸空间里。这一尝试得到了芬兰人的极大认可。乔晓光又一次确信,中国剪纸承载的朴素感情与自由想象是属于世界的。

事实上,他看到世界许多国家都有剪纸传统,比如法国、芬兰、日本、缅甸、泰国,但是随着田园牧歌时代的远去,许多民族的剪纸艺术失传了。

接下来,“探险家”乔晓光又把美国《白鲸》的故事复活在剪纸中,目前正在准备芝加哥机场通道玻璃上二十米长的剪纸设计,他甚至萌生了一个野心,他要带上剪刀,去复活世界的剪纸。一年去一个国家待上一个月,收三十个学生,三年就可以培养一百人……

2009年,中国剪纸申遗成功。所有人都认为,乔晓光该歇息了。可是他的烦恼又来了。申遗工作的最大遗憾是,许多少数民族的调查和抢救工作由于时间紧迫,未能展开。在乔晓光心里,一件事情若还有推进的可能,就不算完。何况现实是那么令人焦虑。申遗成功了,剪花奶奶们拿到的奖状并不能改变她们的生活,她们被请进高高的艺术讲堂,表演之后,仍然回到矮矮的窑洞,一个人面对生老病死。而那些散落在边远地区的少数民族剪纸更是无人问津。愚公移山的故事,变成了西西弗的无奈。乔晓光偏偏是一个不甘认输的人。于是,集结起他的志愿者队伍,再一次出发。

从2009年至今,乔晓光带领他的学生们开始了保护少数民族剪纸的工作。这些学生既有入学新生,也有早已毕业走上工作岗位的老朋友。他们跟随老师的步伐,准备走更远的路。经过调查,目前我国有32个民族存在剪纸相关艺术,他们已走访了25个,还有许多工作要做。乔晓光说,这一次一定要说说学生们。虽然申遗成功了,虽然这一后续项目拿到了国家课题12万的基金,他们依然很穷。少数民族地区偏远,来回路费不菲。他们依然选择硬座、汽车加步行的老办法。学生们住草棚,吃农家饭。一次,请到村里的地方专家被他们的穷日子吓跑了。学生们跟老师一样,并不怕苦。

他们怕的,依然是时间的无情和自己脚步的迟缓。许多剪花老人在他们赶到时已不在人世。更多的保护工作又不是他们这些过客能够维持的。问题似乎又回到了原点。

但是,乔晓光和他的学生们相信,坚持本身就是意义。乔晓光和他的意义站在了一起。如朋友所说,其实,有时他也像是和一张纸在厮打,常常精疲力竭,偶尔也会被一张纸打翻,然而只要积攒够了精力,又会是新一轮的搏斗。

![文化艺人艾进:回归内心将情绪写进书法里[图文] 文化艺人艾进:回归内心将情绪写进书法里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zcufqcvhy2o.webp)

![艺术评论岂可如此粗暴[图文] 艺术评论岂可如此粗暴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gz5ivnkgyd2.webp)

![吴为山:以忧患为生命底色[图文] 吴为山:以忧患为生命底色[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s54n2vmnqpc.webp)

![中国油画是否先天不良[图文] 中国油画是否先天不良[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qeloiz1xnxi.webp)

![刘晓:从文物中寻找中国教育脉络[图文] 刘晓:从文物中寻找中国教育脉络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3bkxclflwcf.webp)

![国风——中国油画语言历史演进的深化与再造[图文] 国风——中国油画语言历史演进的深化与再造[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dka3dynzuzm.webp)

![明艺术天才徐渭 作品治好了藏家腹泻病[图文] 明艺术天才徐渭 作品治好了藏家腹泻病[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/navmvyhz5kh.webp)

![艺术不会变得更脏除非经过人的接触[图文] 艺术不会变得更脏除非经过人的接触[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fq3huv0s3jh.webp)

![再谈剪纸类别的划分[图文] 再谈剪纸类别的划分[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ngfr01zpqmm.webp)

![蔡影茜谈变化中的策展[图文] 蔡影茜谈变化中的策展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a2mye0ommnm.webp)

![玩物明志:王世襄老人纪念座谈会[图文] 玩物明志:王世襄老人纪念座谈会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0obtijppokm.webp)

![谁才是新的艺术明星?[图文] 谁才是新的艺术明星?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xpgdyfxfum.webp)

![书风何以能够具备正大气象?[图文] 书风何以能够具备正大气象?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ceesvyqnvan.webp)

![艺博会:一场艺术品的奥运会[图文] 艺博会:一场艺术品的奥运会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rzrhdam0kdl.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文] 传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxzaoct0xax.webp)

![展览为何日趋乏味平庸[图文] 展览为何日趋乏味平庸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xnaa30tdfv3.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)