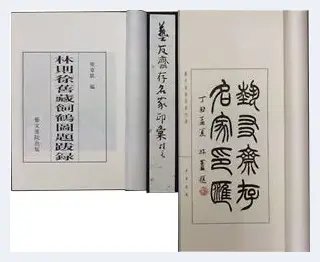

《林则徐旧藏饲鹤图题跋录》和《艺友斋存名家印汇》

人物名片:梁章凯

现为:西泠印社社员

西安碑林博物馆客座研究员

日本鉴古印社顾问

《篆刻》杂志日本总编辑

编著有:《战国古陶文五十品》

《艺友斋存名家印汇》一函四册

《印史留遗》一函十六册

《怀玉印室藏印选》

《美哉斯石-海内外中国印石精品集》

《林则徐旧藏饲鹤图题跋录》等十余种

《战国古陶文五十品》等印谱

从来都尊称他为梁先生而不叫梁老师,原因无他,老师二字现在已被叫得太泛太滥,含义不清,指向不明,我嫌太俗;而先生,至少在如今的日本还保留着原来端正的敬意。一次酒后小坐,我问他何时举办个人藏品展览,他说现在还太早,至少要再等十年。之前倒是以他的斋名编过四册《艺友斋存名家印汇》,但十年毕竟太久,那时的他已经到了接近从心所欲的年纪,仿佛也只有这样他才放心做一些“不逾矩”的事情。我当时不甚理解,正如我如今不甚理解为何时下混迹艺术市场的人们如此热衷在有生之年建造自己的私人美术馆。相形之下,梁先生太慢性子了,与他成天飞奔于日本中国台湾香港各地之间忙碌的身影形成神奇的反差。玩老书画,玩老印章,玩老印石,浸淫在传统情怀中的老派藏家总有着自己的行为习惯,为人处世向来周到宁帖,对于藏品和艺术保有最原始的热爱,生意和兴趣从来就没有必然的矛盾,所以在跟市场这个经常乱了拍子的可爱女人跳舞时,他也总能保持住优雅的平衡。

梁章凯

梁先生福州人,现居东京,是西泠印社社员,西安碑林博物馆客座研究员,日本鉴古印社顾问,《篆刻》杂志日本方面总编辑,以及国内外诸多拍卖行的顾问。年轻时当过新闻图片社摄影记者,自1988年留学日本就开始了与日本艺术界的紧密联系,其间通过自己的积极奔走推动中日两国艺术的交流和中国艺术品的回流。清末民初,国门初开,中日艺术家往来无间,艺术品的流动随之增强,大量中国明清艺术佳作在此时流入日本。几年前仙逝的小林斗盦按是当代日本艺坛泰斗,精于书画篆刻,收藏中国明清流派印章及名家书画既富且精,他的老师正是当年投书于吴昌硕的河井荃庐。先生与小林氏交情颇深,2003年西泠印社建社百年之际,正是在他的全力游说下,小林斗盦割爱将所藏西泠印社社员证上吴昌硕那枚著名的“西泠印社中人”印捐给了西泠印社,成就一段印林佳话。此后,小林斗盦、菅原石庐等人捐赠中国印学博物馆的《战国古陶文五十品》等四种印谱、小林斗盦《怀玉印室藏印选》及《斗盦藏印》的出版结集工作梁先生也都亲自参与,并在小林斗盦去世后于杭州、广州、福州、台北和香港五地策划举办了一系列“小林斗盦先生遗作展暨怀玉印室藏印展”,让国人有机会一亲这批重量级汉代玉印和名家金石篆刻精品的芳泽。此后,国内艺术品市场日渐火爆,这批藏品中的一部分开始流入国内,成为国内金石拍卖市场起步的基石。

拍卖市场的发展当然令他高兴,事实上如今的收藏行为在很大程度上必须依赖拍卖市场才能进行。当十几年前梁先生开始着力收藏西泠八家、吴让之、赵之谦、吴昌硕等清代及近现代名家印章的时候,中国的拍卖市场才刚刚起步。那时一枚印章能上十万已算天价,一张王铎能卖到30万就足以令人惊叹。某次餐聚,席间有朋友提到他当年花近百万日币买来的东西在中国拍到上百万人民币的旧事,他呵呵一笑,并不多言。生意总归是生意,兴趣还是重要,一如他经常说的,我们还是很喜欢这些东西。“喜欢”二字他轻松道来,但此中真味恐怕也只有他自己最明白。对于如何与市场保持适当的距离,他深谙其道。国内诸多一线拍行都曾希望他参与其中,他嫌太累,宁愿只当顾问,帮忙做一些鉴定的工作——他在金石书画鉴定方面有着很高的权威;最多也就是顺便带带学生,帮助他们对藏品、对市场建立起判断的能力。他从不吝惜分享自己的经验,十几年前就开始担任日本淡水书道会特邀画师,带着几十个学生研习山水画;他还常常受邀为日本大东文化大学等一些学府举办收藏鉴定讲座,讲市场,说源流,谈掌故,一肚子风云一肚子烟月,通透极了。

琉璃厂东街的韫玉斋是梁先生在北京的一家联营店,吴作人题的匾额,经营名家字画、书籍和文房用品,闲暇时也在这里会会朋友,就着一盏清茶聊聊字画,玩点印章,一派旧日风雅。传统的收藏也就这么回事,交几个谈得欢的朋友,做一些有意义的展览,编几本实实在在的书,全是盈盈的心思,只是如今少人有心情、有能力为之罢了。在缺乏鉴定鉴赏能力的前提下还能在艺术市场玩得不亦乐乎的人,恐怕很难体会此中的乐趣。去年,林则徐旧藏《饲鹤图》重现嘉德夜场,作为福州人的梁先生曾全力追逐,惜终差一口而未能如愿。然在之前,先生就曾对此卷做过深入研究,编就《林则徐旧藏饲鹤图题跋录》一书,首次对卷中题跋及印鉴做出全面的展现。他并不像很多闽籍藏家那样只热衷于闽籍书画或寿山石的收藏,但对在福建推广金石书画依然充满热情,即便他知道福建在这方面的氛围尚显薄弱。去年底在福州引起轰动的“印象万千——玺印篆刻特展”中,最具分量的一批藏品就来自梁先生的无偿赞助。我曾问他要不要以他的斋号“艺友斋”的名义标明这批藏品的来源,他拒绝了,只是对布展的具体细节要求甚多,印章以什么角度面对观众,拓片如何摆放,装印章的盒子要不要展示,一一过问,亲自调整,高兴时再来两段藏品背后的故事,生动处几乎可以下酒。

玩了大半辈子收藏,藏品的聚散他早已看开,他说这些东西最终都是要散出去的;当它们还在的时候,做点整理的工作,今后也是一份难得的念想。今年,他就一直在忙于吴昌硕书画篆刻集的编著事宜,打算把自己所藏及所见的吴昌硕作品结集出版。面对如今的市场,他笑叹自己有点太保守,以致有时都买不到东西;偶有所得也还是兴奋异常,不忘在微信上与朋友们分享。梁先生和拍场上那些咄咄逼人的同代藏家有着明显的不同,他更接近于他的上一代人,精于鉴定,注重对藏品的研究梳理,将文字出版看成是一件严肃的事情。而这些,无疑更接近文化意义上的收藏,带着传统的雅致,带着传统的深沉。市场的阴晴圆缺从来都很难影响他清净的心情,当年在西泠与先生初次相识,他拿一个装有赵之谦、徐三庚等人印章的清代红木印匣,看着盒子上阴刻着的那株疏淡如金冬心的梅花,旁若无人地说:看,这才叫好玩。那时我就想,我应该称呼他先生而不是老师吧。(来源:集珍文化文/陈灿锋图/梁章凯)

![张堃:希望观众爱上博物馆[图文] 张堃:希望观众爱上博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/duyqhfgr50z.webp)

![潘鹤:我做雕塑是有话要说[图文] 潘鹤:我做雕塑是有话要说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5czs2onil0k.webp)

![乔晓光:人生剪纸三十年[图文] 乔晓光:人生剪纸三十年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cxq03whz4zw.webp)

![《清明上河图》的五大谜团:画中是春天还是秋天?[图文] 《清明上河图》的五大谜团:画中是春天还是秋天?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rty4o4msg24.webp)

![郎绍君:中国画仍缺领头羊[图文] 郎绍君:中国画仍缺领头羊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/44tsrkl14fa.webp)

![画家张晓刚的创作危机[图文] 画家张晓刚的创作危机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e1mbu23wpil.webp)

![徐锦江访谈录:大侠也可以很文艺[图文] 徐锦江访谈录:大侠也可以很文艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x1zocxzyvdp.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)

![呵护灵魂的栖息地[图文] 呵护灵魂的栖息地[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/whglalsldnu.webp)

![吴为山:好的雕塑蕴含人类的灵魂[图文] 吴为山:好的雕塑蕴含人类的灵魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5gbdjnu1awe.webp)

![人民日报:对文化安全最有力的维护是创新[图文] 人民日报:对文化安全最有力的维护是创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tnkmquhwqxq.webp)

![向京翟倞对话:艺术家有点像荒野里的独行者[图文] 向京翟倞对话:艺术家有点像荒野里的独行者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jn0zc15wgfm.webp)

![无极画论:从具体的抽象到立体的现实[图文] 无极画论:从具体的抽象到立体的现实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/riv2so1mgdv.webp)

![弗朗西斯-培根:画出人心的灵魂暗面[图文] 弗朗西斯-培根:画出人心的灵魂暗面[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1zh2qwjwe0.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![周明智——墨舞神韵 自出一宗[图文] 周明智——墨舞神韵 自出一宗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gtwk2tqzi5r.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)