960年朱德群与董景昭结婚,新娘披上了幸福的婚纱

作者:凡子

春天原是逗人可爱、让人生发无限希望的季节,然对酷爱抽象艺术的人来说,2013年和2014年的两个春天显得特别的黯淡。两位杰出的中国抽象画家赵无极和朱德群,一在旧年的瑞士,一在2014年的法国,如同约好了一般,前后脚地离我们而去了。

如同珍藏的两本典籍,赵无极走时,我们还有朱德群在。朱德群一走,我们关于抽象艺术的经典版本的最后一页,就只能黯然合上了。

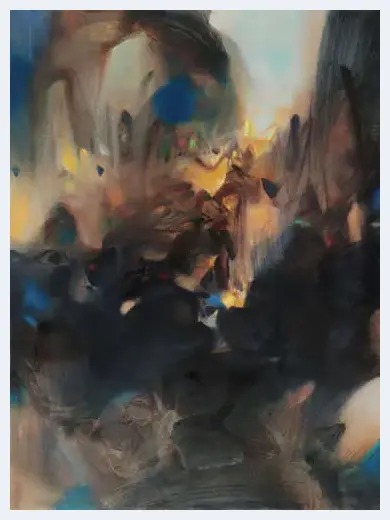

朱德群曙光布上油画196.5cm×129cm1992

照中国人惯常的习俗,我们已可安然认命他们的离去。作为自然的生命,他们都足够高寿;作为理性的生命,他们都足够成功;作为精神与艺术的生命,他们创造的抽象绘画,足够令世界一再侧目与仰视。

更照佛家的说法,他们虽各自遭受过人世的烦恼,有过世俗的坎坷,但一生从善、爱美、有气度,把自己当成艺术的信徒,日日勤做爱做的事,为世界创造出“虽则莫名其妙,实则妙在其中”的抽象艺术,且愈到生命后期境界愈臻完善,享尽人间殊荣,这样的功德圆满,无论如何我们该笑别他们了。

然而,在意识的深处,在某个无可触及的地方,总有什么东西让人踏实不下来。人生已有的定论,艺术受到的尊崇,似乎都难以概括他们的全部。

从他们的身上,有一些道理仍然可作挖掘,有一些人生况味仍然可作倾讲,有一些更深的反省仍然需要提及,有一些重要的话仍然需要说出来。

从家教到师承,从爱情到个人成就,要说人生有什么良好的范本可作参考,对朱德群做一个正观是再好不过了。

朱德群(1920-2014)出生在江苏徐州萧县白土镇。徐州古称“彭城”,自古商贾云集,历史底蕴与文化气息颇为厚重,晚清后的艺术领域尤其“代有人才出”,书法家李兰、张伯英,画家萧龙士、李可染、王子云等,都是这个地方生出的特殊人才。

朱德群是家中的第三子,一来人间便闻着书香味和药香味。原来他的家庭是一个医德与美德并重的乡绅之家:父亲朱禹成,爷爷朱汉山都是中医且都酷爱书画,多有文人的高雅趣味。

朱德群5岁即入读私塾修习古文,每天与两个哥哥书声琅琅,《诗经》《三字经》《古文观止》一页页读来,书法则临颜柳正楷,临王羲之。从春写到秋,由夏念至冬,便习得非常扎实的古文底子了。读写之余,朱德群最觉好玩的事,就是看窗外的院子里,父亲把收藏的卷轴画一件件拿出来透气、晾晒。这些书画每晾晒一次,都相当于是对朱德群进行的一次无言美育。更有父亲的书画朋友,隔段时间便来家里小住,在房间里写写画画。这样即使朱德群未正式拜师学画,每天看来看去,肚子里已然装了不少的笔墨与色彩,对绘画已是“未成曲调先有情”了。

很有意思的是,朱德群并非是一介文弱书生的模样,14岁时他已长成面目英气、身躯异常挺拔健美的少年。只有眼神显得十分温和,是他伟岸身躯里藏着的略带羞涩的性情。

有如此大好的身材又酷爱篮球,朱德群在上县立实验学校时,差点被体育老师列为重点培养对象。在人生的关键时刻,父亲拿出了家长的威仪,替他把了人生的第一道关,要他学绘画而不是搞体育。父亲认为体育依赖于强健的身体,而身体强健只是一时,人生需要更为持久的技艺,绘画不失为一种明明德而止至善的选择。

以少年贪玩的心性,朱德群对体育的兴趣或许高于绘画,但父亲特别善于讲理,少年也就没有闹过情绪,听从了父亲的安排,于1935年考入国立杭州艺术专科学校,此年他尚未满15岁。

当时的杭州艺专,由留法归来的林风眠校长主持大局已到第8个年头,这无疑是民国一所最具前卫意识的美术学校,教学思想与艺术主张是完全开放的,校风也最为严谨。朱德群考入这所学校前下了很大的功夫,费了不少的周折,然这一个落脚,实是他艺术生涯的幸运起点。在此他将完全地感激父亲的明智决定,正是他的远见与英明,才决定了朱德群人生的准确方向。

朱德群入校的这一年,另一名小朱德群半岁的顽皮少年、富家子弟赵无极也同期入学。而次年,一位大朱德群一岁的叫吴冠中的同学也入读了艺专。未有史料记录过朱德群与赵无极两位少年如何交往,但吴冠中和朱德群自打一认识就情投意合。吴冠中原来读的是机电专业却并不抱浓烈兴趣,因跨校军训得以认识杭州艺专的朱德群,一高一矮俩同学在徒步军训时总是一个站队前,一个站队尾。一个动作完毕就会跑到另一个身后稍息,这样他们就有无数的机会窃窃私语了。因为有了与朱德群的窃窃私语,吴冠中才毅然决定转读艺术学校,并在短期的刻苦练习后一举考取了杭州艺专。

缘于自小受到的熏陶,朱德群入校时准备学的是水墨画,不过学校没有国画系只有绘画系,所以朱德群就水墨油画一起学,油画跟吴大羽,水墨跟潘天寿,基础课跟方干民。

要说当时的杭州艺专,老师可谓是精英云集。除有特聘的外籍教师,中方教员也多是留法归来的地道的法国派。这些精英中对朱德群影响最大的一位,就是他的油画老师、西画系主任吴大羽。其时的羽师是实施林风眠艺术主张的一位举足轻重的人物,不仅极具思想才华,在模样与气质上也拥有着最为彻底的艺术家的范儿:黑框边眼镜酷酷的,西装裤腿瘦瘦的,擦得铮亮的黑皮鞋,走在教室的走廊上噔噔噔的。身上的法国大衣质地优良,领带系得周周正正,披肩或围巾都是上好的毛料,其举止与仪表之堂堂,令学生们为之无限倾倒。

朱德群一边跟随潘天寿学传统中国画的梅兰竹菊,一边跟着吴大羽学习西方现代艺术,懵里懵懂地渐渐记熟塞尚或毕沙罗这些陌生的名字。有一些可爱的细节,生动地记录过朱德群读书时的模样和师生间深厚的情谊。与顽皮的赵无极比起来,朱德群安静许多,学国画时不会跳窗跑掉,而是认真聆听潘天寿的教诲,一心揣摩如何才能画出“一笔不多,一笔不少”的好画。为了多省点时间画画,朱德群每天天未亮、眼未睁时,便在床上开始磨墨,这样一入教室即可以铺开宣纸挥毫了。而学油画,他自觉接受吴大羽极其严格的引导与训练,怀着一颗自律的心刻苦用功。羽师告诉他,绘画是不可以着急、不可以有心机的,六年的艺专学习,能诚实地画出一张完整可看的作品,已是造化。这句“完整可看”,后来几乎成为朱德群一生艺术实践的座右铭。而吴大羽本人在人生抱负与思想上对朱德群的影响,可说是终生的、绝对的。

至为可惜的是,在读书两年后的1937年,恬静的校园生活被战争打破了。日本人的来势汹汹,让世界自此支离破碎,黑白颠倒。

朱德群在战争中虽与学校和师生们内迁流亡,历时数年在江西、湖南、贵州、昆明、重庆之间辗转,饱受战争的威胁和困苦,但他终究是同学中极为幸运的孩子。父亲得知他有可能许多年里不能回家,竟然一次就给他汇了400元钱。须知当时的小学教师月薪只有几元,这笔巨款不仅让朱德群在温饱上得到保证,也让吴冠中等同学一齐受益。因为钱太多,在转辗稍得安宁的空隙日子,朱德群买了许多画画的颜料存起来,这些颜料保证了他在整个战争期间,没有因材料短缺而停止过画画,吴冠中没有中断画画,也是缘于一直用朱德群的颜料之故。

只可惜,在战争结束返回南京时,因携带困难而留在重庆的油画尽皆丢失,随身的800多张素描也因乘船遭遇了特大风暴,全被泡成了纸浆。而几年前的家里,父亲为他小心保存的在杭州艺专所画的油画,也被日本人的飞机尽数炸毁。这是朱德群到老都在心里存着的莫大遗憾。而他的同学赵无极,因为是与全家一起内迁四川,早期作品保存完好,哪怕一张小画也未遗失。

朱德群在颠沛流离的战乱岁月里读完了书毕了业,之后留南京中央大学任教。此时吴冠中已考取公费赴法留学,入读巴黎国立高等美术学校。而赵无极1949年亦携妻子兰兰自费奔赴了法国。按道理,朱德群似乎也应在此段时间直奔巴黎深造,但我们知道,他1948年去的是台湾而不是巴黎,为什么会有这样一个奇异的转折?

原来抗战结束之时,朱德群最为惦记的是要回家看望自己的母亲与兄弟。对朱德群疼爱万分的父亲已于1940年病逝,这位造福一方的医生,在老家的家宅、藏画及朱德群所绘的500多张油画全遭日本人炸毁之后,气极而逝。好在母亲及兄弟均平安无恙,朱德群想方设法在徐州见了家人之后,他的心才有了劫后余生的踏实。

正是在这一年,朱德群与自己的一位女同学柳汉复在南京结了婚,并育有一女。但抗战后的国共两党之争,其激烈程度不亚于外敌入侵,人心皆惶惶不可终日。当时柳家有兄弟在台湾,建议朱德群前去这个风景优美的地方进行自己的艺术创作。经过种种引荐安排,朱德群于1948年携妻女顺利去往台湾。

不得不庆幸,朱德群的这一步走得有多重要,命运在阴差阳错中总是成全着他。如果他那时没有跨出这一步,紧随而至的1949年将会把他永远阻隔在世界之外了,他的命运必将与吴大羽和林风眠一样,在不幸中消耗终生,蹉跎终老。

到台湾之后的朱德群先后任教于台北工专建筑系与师范学院艺术系,结交了不少的挚友,工专校长顾伯源、立法院院长张道潘、名媛蒋碧薇、国史馆馆长罗家伦、行政院副院长黄家谷等,都是既欣赏他绘画和憨厚为人,又提携与帮助他的贵人。此时朱德群的绘画还处于较为具象的时段,到台的第三年,他即与几位青年画家举办了“现代独立画展”,而1954年在台北中山堂举办的个展,无疑是朱德群最为重要的一次展览,作品获得高评且全部售出,3000多美金的巨额回报使他立下决心,要去法国亲见一直隔山未见真面目的西方现代艺术,并于次年年底果然成行。

1955年,怀揣巨款的朱德群无忧无虑地乘船前往巴黎。他绝然没有料到自己这一去,竟就此再也没有回来,他的下半生岁月,注定与巴黎难舍难分。

朱德群出国的初衷与赵无极十分相似,原只打算去法国呆一两年即回。赵无极一去就再也回不来了,大陆在1949年之后展开的一系列政治运动,暴风骤雨般地将所有领域的精英扫荡殆尽,他的父母受尽折磨与侮辱。在这样的情形下,赵无极回来无异于是作无谓的牺牲,他只能与自己的亲人天各一方了。朱德群没有政治威胁的问题,他一接触到他所向往的欧洲艺术,巴黎就彻底融化了他,且在最猝不及防的情况下,他爱上了他炽爱的姑娘,遭遇了让他宁死也不愿放手的爱情。这份爱情,最终成为他永远停留巴黎的充分理由。

我们于世间,往往把爱情约定俗成地划定为一种“是”与“不是”的情感,殊不知爱的真容,却就是一种无可名状的情感。它的厚薄,它的宽窄,它真到什么程度,只有拥有它的那个人才独知其味。

朱德群原已是在情感上说了“是”的人,但他在法国游轮上再次巧遇自己的女学生董景昭时——她是在获得奖学金之后去西班牙艺术学院留学,要乘坐法轮转去西班牙——他才意识到什么才是他心底涌出的毫无保留的情感。

这位令朱德群心醉的女孩儿董景昭,芳龄小朱德群12岁,出生于一个国民党军官的家庭,父亲董彦平英武善战,曾是大陆抗日战场上最骁勇的战士。这位须眉男儿在生活里极好收藏与研究字画,这深深影响了他六个儿女中唯一的女儿董景昭。

董景昭在上中学时便已随名家黄君璧学国画,1952年她考入师大艺术系学油画,是朱德群素描班上最聪颖也最漂亮的女学生。确实,油画与国画双修的董景昭生得很古典、很入画,纤腰长腿,长眉亮眸,眉宇间闪耀着笑意,纯洁得如同一滴晶莹的水珠,这让朱德群无法遏制对她的爱意。她去西班牙留学父母本不舍得,是在她的坚持之下才放行的。谁知女儿这一去,其艺术、情感与生活都再由不得双亲做其它的安排了。

被朱德群炽爱的董景昭心中忐忑难安,一个已婚男人的情感终究不是件可以轻松面对的事。她避去马德里上自己的学,但马德里的美术学院比起巴黎终是保守,她又只好把奖学金转到巴黎,回到巴黎美术学院上学。经过煎熬般的矛盾与选择,她最终难舍朱德群的真爱,接受了他锲而不舍的追求,俩人于1960年正式结婚。

朱德群在晚年回忆起这份即使化为灰烬也要追寻的深爱时,毫不迟疑地用“幸福”两个字做了总结。他担当了自己面对的一切恩怨与难题,而将独爱给了景昭。这对彼此给了对方归宿感的相爱之人,后半生的幸福不仅滋润了他们的情感,朱德群更认为自己的艺术能走到今天的这一步,可说是景昭的爱润养出来的,他爱得其所。

在这里要提到朱德群1956年给董景昭画的一幅具有象征意义的油画《景昭肖像》,这是朱德群炽烈情感的象征,更是他艺术上具有转折意义的一件作品。画是中等偏小的尺幅,有极雅致的灰色调:佳人独坐,眼神温润,黑发轻挽成髻,身上纯中国式的黑锦缎对襟短袄嵌着雪白毛边,花纹光泽都经过细致描绘,衬出景昭白里透红的青春肤色。朱德群高超的写实技巧与一腔的爱意,可说是从画面上溢出来,因之它一经拿出去参加1957年的巴黎春季沙龙展,即获一枚春季沙龙银质奖章。

一般说来,作品得到权威评委的肯定,画家就该顺理成章地往既定方向深入迈进了,但朱德群恰好是在画完这幅作品后,彻底放弃了写实油画而进入了他向往多年的抽象领域。这个转变不是突然的,他在国内已受吴大羽多年关于现代艺术的启蒙,认识上打下了良好的底子。如今他的人已置身于现代艺术中心的巴黎,在流派纷呈的现代主义语境中,一个人再执着于古典绘画,无论有多么娴熟的写实技能,其思考力与创造性已经再难得以体现,找到自己的图式,拥有自己的语言,才是他未来的目标与终极的正道。

正在朱德群思变的时刻,他在巴黎现代博物馆恰好看到了第二代俄国抽象大家尼古拉o德o斯塔埃尔(NicolasdeStael)的一次回顾展,这位画家活泼无忌的绘画图式、自由奔放的美丽色块,极大地感染了朱德群,让他深受震撼。他懂得了真正的抽象语言,该怎样去变不可见为可见,他的视野与胸怀,豁然打开另一道天光。过去20来年的写实油画功底,只能是他跃上更高艺术台阶的铺路石了。

一旦尝试抽象绘画,便永无止境,不可再回头了。无际的自由成全人的渴望,却也是最高难度的挑战。再也没有任何和现成物可作参照,也没有任何具象之物可作描摹了。创作进入了真空状态,每一张空白的画布都充满着未知与不确定性,这是一个既让人心跳也让人冥思苦想的世界,单独的世界。

好在朱德群既受过传统艺术的熏染,又有来自于师承的功底,何况他生性还勤勉踏实,他拿出以前读书时的劲头儿,穿梭往来于有形与无形之间,下苦功,下真功,读艺术史,跑博物馆,去和塞尚、毕沙罗、马蒂斯与毕加索无数次地面对面,一边思考一边勤于动笔,保持在一种高度自律、心无旁骛的状态,把他的感受、他的认识、他过去的水墨经验,如火如炽地融入到他的作品中。

在埋头画画3年后,他以对色彩的出色运用能力与作品的严谨构图,得以与巴黎很有名气的勒让特画廊签约(CalerieHenrietteLegendre),一签就是6年。自此,稳定的收入让朱德群的生活开始有了新气象,他的画越来越有了自己的个性,他的展览多了起来,工作室变宽敞了,两个可爱的儿子相继出世,法国评论界已开始提到他的名字。在与其它多家画廊有更多合作之后,年复一年间,他已渐渐跻身于被法国同行认同、看好和欣赏的画家行列之中了。

屈指算来,从1955年朱德群到法国始,到他因在抽象绘画领域所取得的成就而当选1997年法兰西学院艺术院院士,再到晚年活到94岁止,满满60余年的岁月,环境与生态都非常恩待他。他所要克服的难题,要攀登的高峰,就只是解决艺术内部的种种问题,不存在外部世界对他施加任何的阻力。在一个可以自由思考的国度,一个有天赋的人,只要诚实不懈地努力,再加一点运气,总能得其所报。如果对此还有疑虑,那我们亦知朱德群并不是唯一的一个个案。他的同学赵无极亦在差不多的时刻,也在抽象绘画领域完全建立了自己的面貌,在法国大放异彩。要说这同出一个校门的俩同学只是碰巧如此,只怕我们自己都不能信服。

历史正观至此,我们为朱德群舒出一口欣慰的长气。他的一生,如当初吴大羽要求的那样,只为画出“完整可看”的作品,虽然他到老都认为自己没有达到恩师的要求,但显然他的画已经远不止“可看”可以归纳了,他的抽象画只就是属于他自己的语言,充满着难以言喻的雄浑阳刚的万千气象,喷涌着斑斓的色彩与炙烈的情感,又带着东方人特有的柔和,恰如他性情的真切写照。比较起来,赵无极的画倒是如水般轻盈与空灵了。这是他们不同的性情、不同的天赋在画面上的逼真呈现。

此时我们不禁再次想到他们共同的恩师吴大羽与林风眠,他们在国外锐意进取的半世岁月,他们在国内的老师,却遭受着完全不同的颠覆性的命运。在1949年艺术成为政治的附庸之后,这两位对中国现代艺术教育作出巨大贡献的天才,既被禁止画画,也被迫毁画,一个坐监,一个被彻底遗忘。他们度过了异常冷寂又傲然的后半生。

我们今天可以为朱德群或赵无极感到骄傲了。有了他们的存在,我们才有了与世界艺术对话的机缘。我们的抽象艺术也才不至无人可写,无话可说。我们的拍卖行也才有来路明、品相好、气息纯正的重量级的抽象画,作为头张王牌打出来。

可惜他们艰难或光荣的时刻,我们并不在场。志气是他们自己拥有的,自由是他国给的,荣誉是他国给的,他们的一切与我们的关系并不大。如果有关系,那早年成全与塑造他们的人,他们的恩师,他们的亲人,却都没有品尝到这甜蜜的果实,受惠于这样的荣光。

艺术的光荣与梦想,如一地的碎屑,被我们后知后觉地、一点点地捡拾起来,拼凑成我们努力过的样子,善待过它的样子。

早些年,在朱德群、赵无极和吴冠中这些毛头小伙子还坐在杭州艺专的教室里上课时,赵无极曾稚气地问过他们敬爱的林校长:“我们可以去巴黎当艺术家吗?”林校长脸显微笑,不打击不鼓励,只对孩子们陈述实情:“巴黎一等一的艺术家如过江之鲫。但你们可以梦想。”谁知世事藏着怎样的道理,在做怎样的一种安排?少年时代不可企及的梦想,种子只要播下了,它的生长力简直不由自主。在漫长的百折不回的成长之后,总算有两枚沉甸甸的果实,挂在了枝头。

![什么才是沙特阿拉伯的艺术?[图文] 什么才是沙特阿拉伯的艺术?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2foofp2cogx.webp)

![当奢侈品走上艺术之路[图文] 当奢侈品走上艺术之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ngv4ba5skbb.webp)

![朱德群:国立艺专的最后一位剑客[图文] 朱德群:国立艺专的最后一位剑客[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v2szczm2i4u.webp)

![叶浅予:对中国人物画造型训练的意见[图文] 叶浅予:对中国人物画造型训练的意见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lpi0nzixlwe.webp)

![常玉:只是活自己性情的艺术家[图文] 常玉:只是活自己性情的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bzuarjzs1o2.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![韩敏的绘画艺术[图文] 韩敏的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pnkzwp4brrw.webp)

![乔领书法亦得真三昧[图文] 乔领书法亦得真三昧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qwa14lh1tz2.webp)

![艺术世界的传统边界都被打破[图文] 艺术世界的传统边界都被打破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/th1f4awkm1r.webp)

![在当代语境下再次认识林风眠[图文] 在当代语境下再次认识林风眠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gxtz303vzhc.webp)

![涂鸦艺术的流行是偶然也是必然[图文] 涂鸦艺术的流行是偶然也是必然[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rtmnncbn4vk.webp)

![邵大箴:艺术革新与多元格局[图文] 邵大箴:艺术革新与多元格局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4kriduz2l1c.webp)

![叶欣谈绘本:接近于人文传统的“第九艺术”[图文] 叶欣谈绘本:接近于人文传统的“第九艺术”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gpxeebpi5xc.webp)

![一个非美术馆的展评[图文] 一个非美术馆的展评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/li4w0hq25j4.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![比利安娜:艺术可以改变世界[图文] 比利安娜:艺术可以改变世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3i15ex3dpd.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)