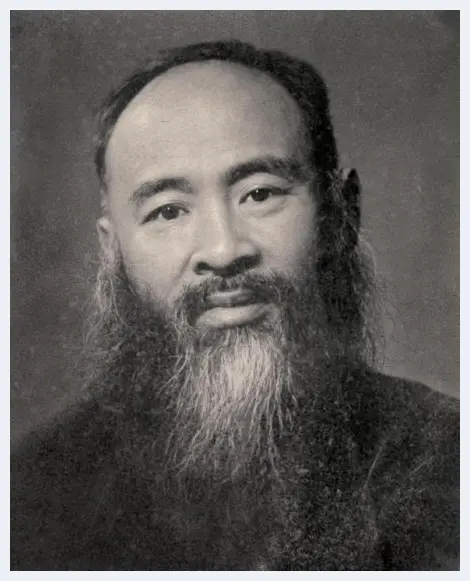

张大千

张大千(1899—1983)原名张正权,又名爰,字季爰,号大千,别号大千居士,四川省内江市人。张大千是20世纪中国画坛最具传奇色彩的国画大师,无论是绘画、书法、篆刻、诗词都无所不通;早期专心研习古人书画,特别是在山水画方面卓有成就;后旅居海外,画风工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩,开创了新的艺术风格。

吴永强(以下简称吴):林先生,我知道您对张大千素有研究,今天想就一些问题请教。第一个问题是:张大千是20世纪中国画坛上临古功力最强的画家,但他的最终成就仍取径于“借古开今”。那么,照您看来,张大千如何成功地处理了习古和独创之间的关系?

林木(四川师范大学美术学院院长,以下简称林):我正好有写一本张大千专论的计划,已经很多年了,现在资料也准备得差不多了,打算闲下来就动笔。

张大千的临古功夫是现代中国画家中首屈一指的。他的画家生涯开始于十多岁在重庆读中学时,当时偶然得到的一套《芥子园画谱》,激起了他对中国画的浓厚兴趣。这个开端养成了对他传统美术本能的亲和感,逐渐发展到嗜古成癖的地步。他主张“画画首先要从勾摹古人名迹入手”,而临摹就“非下一番死功夫不可”。他二十多岁就以“石涛再世”名闻海上,一张石涛山水的摹作还骗过了黄宾虹的眼睛。上个世纪初,由于对流行了三百多年的董其昌、“四王"枯涩画风的反感,画坛掀起了对石涛、八大画风的崇拜,特别是学石涛蔚然成风。张大千的两位老师曾熙、李瑞清就是推崇石涛的。刘海粟、傅抱石也由学石涛起家。由于学石涛,张大千一鸣惊人。但可贵的是,他不死守石涛。上世纪20年代,他从石涛入手,兼及八大、渐江、石豁、梅清、张风、“四王”、陈老莲;30年代再上溯至明代吴门画派沈、文、唐的淡雅秀润,乃至元四家,尤其是王蒙的繁茂朴厚;40年代后,又学五代北宋的董源、巨然、范宽、郭熙。在这期间,他还研究了顾闳中、赵佶、赵孟烦、唐寅、仇英这些院画系统的画家。可以说,张大千对传统的研究,源流四通八达,有完整的谱系。

话说回来,虽然张大千学习古代美术的热情很足,但习古不是他的最终目的,而是为了——像你提到的——“借古开今”。绘画是一种创造性活动,张大千对这点不光有清醒的认识,而且有强烈的感悟。他推崇古人所说的“笔补造化天无功”,称画家是上帝,有创造万物的特权,又说:“大抵艺事,最初纯有古人,继则融古人而有我,终乃古人与我俱亡,始臻化境。”他的艺术生涯恰好演化了这三个过程:青年时期刻苦临仿古画,是“纯有古人”;然后对所掌握的各家各派传统进行选择、综合,为我所用,是“融古人而有我”;晚年发展到泼彩,任意挥洒,从心所欲,就是“古人与我俱亡,始臻化境”了。从两个阶段回头看,张大干当初摹古,也是带了创造心态的,所以他跟一般好古者有原则性区别,从临仿走向了独创。

吴:杜甫有一首诗说:“未及前贤更勿疑,递相祖述复先谁?别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。”不论诗或画,中国艺术都特别讲究传承,所以谢赫“六法”专列“传移模写”为一法。不过杜甫是留有余地的,所谓“未及前贤更勿疑”,如果拿来比附“传移模写”,可以理解为:学古人之迹,即使对一家一派学不到十分也别过分气馁,“转益多师"才是真正的学习之道。这有点“但识琴中趣,何劳弦上声”的味道,好像是为了防止习古太深而失落了自我,能入不能出。而张大千既能临古乱真,又能独创一格,可谓入之也深、出之也易。您认为其中的奥妙何在?

林:这个问题很有意思。的确,张大千在临古方面对自己要求苛刻,不留余地,既要识琴中趣,又要劳弦上声。他逼迫自己“要临到能默得出,背得熟,能以假乱真,叫人看不出是赝品。”他不但可以背临山水、花鸟,就连场面大、人物多的人物故事画也能背临。杨继仁写的《张大千传》就有一段对张大千背临南唐顾闳中《斗鸡图》的生动描写。1984年底,我在北京看过一个展览,是故宫博物院搞的一个历代大家摹作展,这些作品原先统统被鉴定为真迹,其中有相当大的比例出自张大千。那功夫之深,使人惊叹。你问他如何进得去又出得来?奥妙还得从“转益多师”这点上说,是有眼光、有气度、有能力的“转益多师”:不拘一家一派之术,不专事一技,不管上层下层、正宗俚俗,都能兼容并取。比如他对敦煌的研究就是前无古人的壮举。当时中国画坛上的文人画势力很大,不少画家(包括徐悲鸿)都认为敦煌不过是工匠作的“水陆道场”而已,不值一提。张大千本来也画文人画,但偏偏不惜离乡背井,花了将近三年时间来揣摩研究敦煌壁画。这种眼界和功夫是其他画家比不上的。只按文人画的路子走,进去了很难出得来,张大千不打算受这个限制,所以没这一份烦恼。

吴:实地考察和临摹敦煌壁画,是张大千的一段重要经历。从广泛的社会意义上说,他的行动开创了一种局面,让敦煌艺术从此备受国内外瞩目。他做出的贡献众所周知,其中的意义也容易理解。相对来说,这段经历对他个人艺术生涯的影响,是一个更专业的问题。对此,我想听听您的看法。

林:敦煌之行是张大千艺术生涯的一个重要转折。为了得到敦煌艺术的真谛,他不惜重金从青海塔尔寺请来一些擅长工笔重彩的喇嘛,从制布、制色、绘制方法和程序上,搞清了一系列失传千年的传统美术的秘诀,梳理了敦煌各个时代的美术特征和演变规律,也具体I临摹了276幅敦煌壁画,其中包括12丈巨幅大画。在近三年的面壁苦修中,张大千领会到很多以前没领悟到的东西,包括中国艺术一度呈现过的那种雄强浩大的恢宏气度、一度有过的辉煌绚丽的色彩,还有写实的手法、超现实的想象、融和中外而出之以民族化、中国化的特色。正是有了这些见识,他才感慨说:“中国绘画发展史,简直就是一部民族活力衰退史!”以后,他开始有意识地追求崇高美,作画风格从古典文人意趣的清新淡泊向雄强浩大发展,更重渲染设色。尤其在大幅画上,他运用积墨、泼墨法,又把以前就喜欢用的浓重色彩朝更复杂、浓艳、金碧辉煌的方面发展。他要靠这些变化来恢复创作中的民族自信与活力。

吴:人们有一个印象,好像国画家往往只长一技,薛稷画鹤、韩斡画马、郑板桥画竹、齐白石画虾……读过画史的人,会对这些脱口而出。北宋有一件《读碑窠石图》,画中树石出于李成,人物出于王晓,说明李成尽管享有“宋画第一”的美誉,但离开山水就一筹莫展了。这种情况还很多。特别是文人画跃居主流以来,中国画给人的印象就越来越小品化、墨戏化了,画家的造型能力也越来越薄弱。我想,张大千批评中国绘画史是一部民族活力衰退史,除了敦煌艺术给他的震撼,也应该有这种针对性。这就是说,张大千有一个强烈的愿望,试图振兴中国画的造型能力。在这方面,他有些什么具体看法和做法?

林:张大千对郑板桥那种“一生只画兰竹,不治他技”提出过批评,而那正是文人画的路数。他强调:“不能只学一门,应该广泛学习,要山水、人物、花鸟都能画,只能是说长于什么,才能算大画家”;又说:“工山水者,必能花卉;善花卉者,必能人物;如谓能此而不能彼,则不足以言通。”他自己什么题材都能画,山水、花鸟、人物、鞍马、蔬果、草虫、走兽、佛道,无所不能。他精通绘画、书法、篆刻、诗词,有浓厚的文人画家气质,但他恰恰又对院画研究做足了功夫,原因是院画具备写实性。在院画系统里边,他又特别钟情宋画,道理在于“宋人对于物情、物理、物态观察得极细致”。除此而外,他对历史上韩斡以马为师、易元吉人山观猿这些故事津津乐道,曾经和兄长张善孑亲自养虎,自己还养了马、猿、犬、猫,作为写生的范型。他50年代之后的作品,不少直接取自现实生活和自然景象,花鸟、动物、人物、山水都有,拿山水画来说,就有《印度大吉岭瀑布》、《瑞士瓦浪湖》、《阿里山云海》等等。因此,说张大千有振兴中国画造型能力的愿望,是有根据的。

吴:谈起写实性和造型能力,我突然想到,张大千是一位生活在2o世纪的中国画家,并且足履天涯、周游列国,知中外、察古今。明摆着西画造型能力更强、写实方法更科学,他难道就视而不见?为何一定要到院画那里去学习呢?可否这么理解:张大千想用传统画法来实现写实性,伸张中国画本来有的造型能力。或者说,他要从中国艺术自身的源流中找一条途经,来证明中国画能与西画殊途同归?

林:你问得好,而且已经说出了答案。张大千就是要证明西画能够做到的,中国画也能够做到。徐悲鸿那一条融西画之长,改良中国画的主张,对他少有触动。他不作横向移植,而是溯源中国画本身的写实传统。他自称有一条经验——“首重勾勒,次重写生”。说明在传统方法和西画方法之间,传统疗法是他的首选。重勾勒来自院画系统,用这一套方法,他画了很多人物、花卉、鞍马,比如有唐人风范的《照夜白图》、有周文矩《宫中图》意味的《蓉桂呈芳》,还有融周文矩、赵吉人物画风格的《文会图》等。当然,这些作品已经不是纯仿古人技法了,而是对古代技法的综合运用。

再拿山水画来看。山水画发展到董其昌和“四王”,第一井究的是笔墨。王昱所谓“作画第一论笔墨”,盛大士所谓“胜于丘壑为作家,胜于笔墨为士气”。丘壑、经营位置、章去布局这些因素遭到轻视,笪重光就指出过“士夫得其意而立置不稳”的通病。而张大千强调“山水画的结构和位置,必须特别加意”。他说:“我国古代的画……没有不十分精细的。”其中又尤其对唐宋山水画大加赞誉,说它们画理严明,“千岩万壑,繁复异常,精细无比”,把“春夏秋冬、阴晴雨雪……体会无遗”。他感慨“不知道后人怎样闹出文人画的派别,以为写意只要几笔就够了”。他针锋相对地说:“写是用笔,意是造境。不是狂涂乱抹的,也不是所谓文人遣兴的,在书房用笔头写字的意思。”一句话,中国画不是没有丰富的表现力,而是被文人画压抑了,只要摆脱这套束缚,就比西画的表现力毫不逊色。

吴:元明清以来一直有关于“行家”和“戾家”的讨论,如果说二者之别可以笼统地概括院体画和文人画的差异。那么,张大千提出的另一个概念——“画家之画”——又有怎样的含义?您十分强调张大千超越文人画家的努力,认为文人画不能代表中国画传统的全部,所以他尽量学习院画之长,弥补文人画之短。那么您认为,“画家之画”是对“行家之画”和“戾家之画”的兼容,还是另有一番境界?

林:张大千的“画家之画”概念,是在大量临习、研究中国远古绘画、院体画,尤其是在研究了敦煌壁画之后提出的。用他自己的话来说,“画家之画”的第一个含义是“打下各方面的扎实功底”,自然就兼容了行家的“造型”和“戾家”的笔墨,否则功底不能算全面。但是,“画家之画”还有第二个含义,就是对“大"的追求。他自己解释说:“所谓大者,一方面是在面积上讲,一方面却在题材上讲,必定要能在寻丈绢素之上,画出繁复的画,这才见本领,才见魄力。”张大千的山水画,往往有大幅的画面、复杂的结构、真实的造型、精致的细节,当然也有对文人笔墨的兼容,这就是“画家之画”。即使到大泼彩阶段,张大千的这种基本风貌也一以贯之,巨幅泼彩长卷《长江万里图》,就既有磅礴的气势,也有种种耐人寻味的细节安排,可居可游,寄托乡思,堪称“画家之画”的典范之作。

张大千又说:“如果没有大的气概、大的心胸,哪里可以画出伟大场面的画!”大的心胸,要靠“读万卷书,行万里路”来获得。张大千一生特别酷爱游历。40年代前,他已经自称“老夫足迹半天下,北游溟渤西西夏”,游遍了大半个中国,这期间又游学日本、朝鲜、印度;5O年代后,更是在全世界自由来去。对张大千而言,游历的过程是一个持续不断的“师造化”的过程。他说:“要领略山川灵气,不是说游历到过那儿就算完事了,实在要身入其中,栖息其间,朝夕孕育,体会物情,观察物态,融会贯通,所谓胸中自有丘壑之后,才能绘出传神之画。”更重要的是,张大千还从更高的审美层次上去看待游历,认为“游历不但是绘画资料的源泉,并且可以窥探宇宙万物的全貌,养成广阔的心胸”。这是中国美学和艺术传统中的一种精华。张大千践行了它,所以能够画出“画家之画”。

吴:张大千使人印象深刻的另一个地方,是他的晚年变法,从此以泼彩闻名。不少人把这种变化放到2O世纪美术发展的大环境中加以评价,还附会上张大千的一些经历,例如跟赵无极有过交往、见过毕加索等等,断定他的泼彩是受了西方现代派的影响,或者干脆说,是直接受抽象表现主义影响的结果。您怎样看待这种评价?

林:要说张大千几十年海外生活对他毫无影响,是不切实际的。张大千是很开通的一个人,西方现代绘画引起过他的思索、给过他启发是完全可能的。1956年,张大千去法国办画展,见到了赵无极和毕加索。回巴西后,因为糖尿病引发眼疾,视力急速下降,用旧法变得困难了。在这种情况下,巴黎的见闻也许对他有所触动,逼迫他寻找变法的途径。

1959年,张大千在巴西以泼墨法画出《山园骤雨图》,是变法的开端。而到1961年创作出《幽壑鸣泉》时,泼墨就变为泼彩了。这种方法是在画底上稍稍定出位置,即开始泼色、泼墨、泼水;泼后再破——浓破淡、淡破浓,色破墨、墨破色,或者色与色破、墨与墨破;而且采用勾勒、渲染等手段,引导出某些细节,把偶然的泼洒痕迹转化为物象的造型,比如荷干、荷花、民居、树木、山廓等,甚至还有哈巴狗身上细腻的绒毛。

认为张大千的泼彩是受西方抽象主义影响的结果,对这种看法,我不敢苟同。西方现代派只能说是一个外在的因素,张大千的实质性的东西来自中国绘画传统。注意他是先泼墨再泼彩,发展路径相当明显。而泼墨法在中国画传统技法中渊源有自。他自己也说得很明白:“我的泼墨方法,是脱胎于中国的古法,只不过加以变化罢了。”泼墨法是古代传统中一种绘画技法,唐有王洽,宋有米芾、梁楷,明有吴小仙,甚至连泼彩,也早就有过。唐代天宝末年有本《封氏闻见记》,就详尽载有泼墨泼彩的画法,先用墨,次用色,称为“摊写”。清代以指画名吐的高其佩也泼过彩。当时的《芥舟学画编》更明确地提出过发彩之法,说:“墨日泼墨,山色日泼翠,草色日泼绿。”张大千一再强调他所用的方法古已有之,并非故弄玄虚。

张大千非但不承认他的泼彩法受西方抽象艺术的影响,相反认为“近代西洋各画家所倡导的抽象派,其实就是受中国画的影响”。从画面本身来看,他的泼彩也与西方抽象画大异其趣。因为他的大部分泼彩画暗示出或最终引导出山体、云雾、树石等事物的形态,而西方抽象画则止于抽象形色。在色彩运用上,张大千也往往色中混墨,很少单独泼色。所以说,他的泼彩法离中国传统近,离西方现代派远;姑且说那是一种抽象,也是生根于中国艺术传统中的抽象。张大千甚至说“抽象的始祖出于我们中国的老子”,同时坚称抽象是从具象来的,这跟西方抽象主义的那一套理论有本质的差异。

吴:张大千说过这样的话,大意是,要把西画的长处融进中国画,但看起来应该仍然是中国画,不能有西画的外观,否则就“不中不西、不伦不类”。这说明他并不一般地排斥中国画接受西画影响,但要求以中化西,不露痕迹。我相信这也是现当代中国画家普遍想达到的境界,因为西方艺术的冲击是普遍不可能回避的。假如拿这个尺度来衡量张大千本人,他的艺术成就应该得到怎样的评价?

林:张大千打破了“骨法用笔”的迷信,把色彩这种强有力的人类共通的视觉语言还给了中国绘画。他的作品以“画家之画”的风范把绘画由文人画的高蹈绝俗、雅逸超然的贵族化宝座拉回到世俗和民间,同时摆脱了禅道哲学的说完全达到了他心目中那个以中化西而不露痕迹的境界。

吴:最后还有一个问题,就是关于张大千在敦煌时期的一件公案。这几年媒体上又有人在热炒了,说当时张大千为了一己之私,肆意剥损敦煌壁画,造成不可挽回的破坏。您如何看待这些议论?

林:这算不上什么新闻,张大千还在敦煌的时候,就被炒得沸沸扬扬了。敦煌壁画是若干代人一层层画上去的。有人说,张大千为了把下层壁画看个究竟,就把上层随随便便剥了,但都只是传说,没有确凿证据。唯一说得出证据的是194l年张大千陪于右任参观莫高窟第130窟的那一回。不过,当时扯碎壁画的不是张大千本人,而是于右任的随行人员。何况也不是故意破坏,主要还是因为壁画年久朽蚀造成的。这件事后来越传越大,不仅报纸炒,建议“法办”张大千的也大有人在。国民党甘肃省政府调查了几年,最后出具了一纸裁决,结论是张大千并没有毁损壁画。应该说,这早就为张大千洗脱罪名了。这件事的来龙去脉,我建议你读一读四川社科院李永翘写的《中国文物界中的一桩大冤案》,上面说得很清楚。我认为,张大千对敦煌非但无罪,相反是立了大功的。他自费跑到那个荒郊野岭来,除了临摹壁画,也义务对洞窟进行了清理,为它们编了号。随后成立的敦煌艺术研究所,也是在他的呼吁下实现的。张大千在各地展览自己的临摹稿,使敦煌开始远近闻名。后来,他还把这些临摹稿的大部分无偿捐献给了四川省博物馆。这些事实足以说明张大千对敦煌的功过。退一步说,就算在考察、清理和临摹壁画时偶尔有所损毁,那也是技术原因,因为当时文物调查和保护技术都很低下。但要说张大千蓄意损毁壁画,是站不住脚的。

吴永强四川大学艺术学院教授、博士生导师

![艺娢:谢青和她的花鸟画[图文] 艺娢:谢青和她的花鸟画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j3vv01lgfmr.webp)

![萧海春:当代水墨画传承需具中华传统文化根基[图文] 萧海春:当代水墨画传承需具中华传统文化根基[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/luy2v5gflzc.webp)

![“把摩天大楼变成雕塑是个误区”[图文] “把摩天大楼变成雕塑是个误区”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0bzzmrepjhc.webp)

![以法写心,质实空灵——简论张德林的书法世界[图文] 以法写心,质实空灵——简论张德林的书法世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odagjljvnpm.webp)

![书坛翘楚亦斵轮[图文] 书坛翘楚亦斵轮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t30g1aa0awu.webp)

![我们应该如何欣赏雕塑[图文] 我们应该如何欣赏雕塑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2i1kfsv5v0j.webp)

![姜宝林既要笔墨又要现代 曾与香榧树结深厚感情[图文] 姜宝林既要笔墨又要现代 曾与香榧树结深厚感情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dldm3b3xerr.webp)

![冯小刚谈《一九四二》“三根支柱[图文] 冯小刚谈《一九四二》“三根支柱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3t2x55g1pgi.webp)

![孔祥东:艺术品的时誉[图文] 孔祥东:艺术品的时誉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rziglaycuul.webp)

![朗月照昆仑[图文] 朗月照昆仑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eettecgvkpe.webp)

![李铁民:笔墨倾情绘关东[图文] 李铁民:笔墨倾情绘关东[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/avshn1rrzlu.webp)

![中国古典绘画空间理论与实践[图文] 中国古典绘画空间理论与实践[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rnqj4qmgwiq.webp)

![颜长江:当代艺术应着重于现实问题[图文] 颜长江:当代艺术应着重于现实问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i03i25rhcdj.webp)

![陆蓉之:我真的唱衰行为艺术[图文] 陆蓉之:我真的唱衰行为艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yeln2vplju2.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)