这个文本的意图具有倾向性,特别站在维护当代艺术创作、当代艺术批评以及当代艺术策展的立场。我希望真正的策展人是艺术史家、艺术批评家,而不是投机商人。因为,唯利是图与不择手段,是当代商业操作的基点。

艺术不解决实际的功利问题,艺术是终极价值的桥梁,是到彼岸之所乘。如果简化康德的精神,就是:认识能力+快乐能力+信仰能力=不堕入地狱。

我更看重艺术的纯粹意义和善的意义,我坚信纯善的是纯美的。当代艺术恶的方面太多,需要注重有节制的人性。因为人所做的一切,均在因果之中。艺术家不应该跟随大流,促进自我毁灭,而应该注重发心之处是什么。

苛求艺术批评独立以及艺术批评的独立,既是现实悖论,也会使艺术批评丧失其功能。因为,艺术批评不是其它机构、人物与活动的附庸,有自己独立的存在与发生形态;艺术批评的功能在又于社会交际,并通过传播系统表达其扬抑意图,勾勒艺术形态,影响艺术演变。艺术批评应该注重进行层次广泛的批评实践,以实现其功能。艺术批评可以与策展没有直接关系,在时间顺序上后于策展,对策展主题、参展作品,或其它途径与其发生关系的作品或问题,做事后批评活动;艺术批评也可以直接转向至策展,在策展中实践其批评观和学术倾向。批评家以策展方式推出其批评理念,批评家角色转化为策展人角色,其本质问题是中国艺术体制现实问题催生的一种解题方式。批评家直接操刀策展,或以其它方式参与策展,都是批评家积极参与市场并试图体现其职业价值的表现。在本文中,笔者将艺术批评家转做策展人的现象,称为“艺术批评的策展化”。

艺术批评的策展化带来两方面的便利。艺术批评家做策展人,可以直接地实践其批评意图,并通过展览体现,以保证艺术事件的学术倾向和艺术史价值;艺术批评家做策展人,可以拿到更好的市场份额,并由此取得实际的话语权,以更实际地推动艺术演变。与此同时,艺术批评的策展化也隐含两方面弊病。艺术批评的功能将被放大,由一种意识形态力量的扬抑,扩展为直接干预,并容易导致欲速则不达的艺术演变结果;艺术批评可能丧失独立品格与学术价值,使其既在艺术体制中受制于上游力量的牵制,又在批评实践中为利益关系所左右,进而引起批评家独立的尊严问题,以及批评学术的可信度、高度、深度问题。就当下的展览形态而言,艺术批评的策展化还有一个奇怪的变种,就是:策展人+学术主持(绝大多数由批评家充当)=学术展。这种流行的展览模式,其中绝大多数拔苗助长式的烂展览,既影响了学术性艺术市场,也毁坏了批评家的信誉。不过,一些强强联手的展览则另当别论。

艺术批评的策展化,最为有效的方式是艺术批评家转变为独立策划人,引领或主导时代艺术风尚。独立策划人史泽曼(HaraldSzeeman),就是这种情形的成功典型。由批评家转化而来的独立策划人,将在艺术史中非常重要。他们通过制造艺术事件及其形态,进而“创造”艺术史,“改变”艺术史。批评家转向做策展人也是一件不容易的事情,但在国内艺术媒体的宣传下,使其显得似乎很容易。一些批评家、艺术家或其他人士,摇身一变就是策展人。这种现象的直接原因就是将展览策划等同于拉资金做活动,对充当联络各方资源的策展人而言,重要的不是展览的学术与艺术意义,而是回报。因此,当下需要更综合的力量来对整体的艺术生态产生有效的干预。换言之,就是需要策划人、艺评家、经纪人、收藏家的联手操作,古根海姆美术馆就是这种典范。事实上,国内批评家的策展意识,早在20世纪90年代就已经启蒙。因为当代艺术市场的承载度不是一蹴而就的,批评家转做策展人的时代到要来的更晚一些。就国内当下的策展情况而言,大多数要么是投机行为,要么是跟风行为,缺乏长远的洞察力和艺术影响力,以至于通常是临时性的聚集,炒作,完事后作鸟兽散。当然,也不排除为数较少的双年展、文献展性质的大型展览,在不同程度地说明策划人观念的重要性,以及未来艺术展览的主导模式,而这种观念和模式,其实质就是艺术批评的强力形态。

艺术批评的策展化,对于培育收藏群体的艺术素养,监督艺术作品的质量而言,不失为一件好事。真正推动艺术生态趋于合理的是长期收藏以及终端收藏,其中,终端收藏群体的培育,却是非常漫长的历史过程。对当下中国的中等收入家庭而言,能够较为宽裕地维持生活就不错了,买房、结婚、教育新式大山的负担,已经足以剥夺他们艺术消费和享受的能力。朱其的四个问题:谁来培养中产阶级?谁来担任中介人?谁来为艺术品评定价位?谁来为现代艺术正名?在今天不但没有改观,反而更混乱、更严重,并且还有必要增加另一个问题:谁来做策展人?对当前购买艺术作品的群体而言,国内教育从来没有培养过他们如何去欣赏艺术并判断好坏,更不用奢谈艺术史的观念和意图了。因此,当代的艺术界权威圈子的判断和推介,就成了引导他们最重要的力量。水天中曾将这种权威性质的圈子概括为五种:贯彻当前文艺政策类;传统和学院艺术标准类;现代、后现代艺术观念标准类;通俗的流行口味类;国外艺评价和策展人类。在实际的社会生活中,它们在不同层面发挥着培育艺术素养和影响艺术品味的作用。但是对于更亟待培养的当代艺术收藏而言,影响收藏群体判断力和欣赏水平最主要的权威观念,来自被谓之为“以通俗的流行趣味为选择标准的圈子”。而这股力量事实上由大众传媒、画廊、拍卖会、艺术博览会的宣传所左右,并以迎合大众口味为目的。因此,做投机性展览的策展人,为了好卖为目的,制造为数众多的低水准展览也就不足为怪了。与此同时,以各种名头混淆观众视听,推销惟有装饰价值的作品,间接地扼制了学术性艺术品的创作,助长了亲近市场口味的低俗风气,对培养当代艺术的收藏群体而言,将埋下影响深远的隐患。

艺术批评的策展化,对于没有艺术赞助制度、缺乏合理的艺术市场法规的艺术生态而言,或可引导其健全发展。对于大多数人而言,收购艺术作品是为了赚钱,但对于良性的艺术生态而言,收藏艺术作品和开办画廊或其它艺术机构,并不一定都只是为了赚钱这一个目的,而是非盈利性的某种文化事业,但是前提是需要良好的国民艺术素养。国人无需奢谈欧美的艺术赞助以及免税政策,看看身边的艺术机构、收藏行为,就不难看到国人对待艺术的态度以及艺术素养了。国内明确非盈利性质的机构而言,数量少得可怜,并且是大杂烩式的“当代艺术”的展示或流通渠道,尽管如此,它们在国内艺术生态中显示着特殊的重要性。对国内的大多数画廊而言,艺术批评只是一种广告手段,更重要的是操作与忽悠;在缺乏艺术史参照和定位的情况下,跟风严重,经营者自己都搞不清楚做的是什么,一窝蜂地都是“当代艺术”。与此同时,靠各种艺术掮客和炒家制造的艺术作品价格,影响到大众对艺术的认知困惑和误区;不规范的市场、金钱至上的宣传、各种腐败的潜移默化,以及人的劣根性,使艺术家深患拜金病,满身的铜臭气,能有好作品出现吗?在没有健全市场法规和收藏传统,并缺乏艺术修养和文明教养的艺术界,参与艺术生态的各个环节缺乏必要的尊重,易粪相食,没有诚信合作意识,大多数从业者缺乏职业道德,长远来说,将使各方的利益都受到损害。简言之,国内艺术市场伦理是混乱的,需要好的批评家,扬善抑恶,辨证是非,给观众提供欣赏艺术作品之方法,阐明其意义,以及提供品鉴之意见。但是,这些都是间接途径。而批评家做策展人,选择好的艺术作品和阐明相应的观念,引导艺术生态的健康演变,则是更直接的途径。

艺术批评的策展化,有助于当代观念艺术的学术厚度与传播,或可提升时代艺术风尚的文化内涵。对学术性展览以及相应的市场而言,批评家所赋予的意义是非常重要的,之所以重要,是因为批评家的学术视野。艺术批评的展开需要就事论事,但不局限于就事论事,而是需要定位、参照、判断,并用文字语言再现视觉作品的内在含义。当代艺术作品的真正完成,并不是仅仅在于展示,而是在理论话语中出现,并通过批评家的劳动获得其文化和学术意义。批评家观念中最显著的特征,就是参照艺术史而形成宏观的对当下艺术形态演变的判断,并由此而生发艺术史意义。对艺术家而言,尽管其注重个性,却不可能脱离社会历史语境;对于艺术作品的传播而言,尽管其注重视觉语言含义,但最终还要转变为文字语言;对批评家而言,他们要赋予特定的重要的作品以意义,并使它出现在艺术史的参照中特定的坐标处;对艺术史而言,它所记录的只能是重要的,杰出的。批评家则是艺术史意义的发现者和艺术史的推进者。

艺术批评的策展化,要避免为利益所制,应保持独立。事实上,批评家保持独立是一件困难的事。因为批评家有文化理想,并有实践这种理想的意愿,然而凡是社会实践和交际,既需要面对各种力量对理想的冲击,也需要提防各种诱惑。在批评实践的各种阻力中,最大的冲击就是批评家作为职业,在混乱的艺术生态中生存之困难,损害批评家利益的情况,在当下非常普遍。筹划艺术展览和参与市场的各方,在没有相应的艺术法规或条列的约束下,各方的利益就要靠良心来约束,这使得他们的合作关系非常脆弱并且不平等。因此,批评家做策展人,既是出于利益之考虑,也是一种权宜之计,有潜在的危机。当各方都只注重利益时,重要的就不是艺术。另外,中国的批评家,大多有君子喻于义之传统道德感,对于应得之利益则会遮遮掩掩、半推半就,君子爱财,只要取之有道,在今天的社会就应该褒扬。但是,专注的批评家往往没有商业意识。在艺术素养低下的环境中,批评家策展与社会资源更广泛的经纪人或其它人士策展相比,容易出现两难选择:保持学术倾向就得考虑放弃市场效果,注重市场效果就得考虑丢失学术倾向;而对于非批评家式策展人而言,面对市场时什么都不重要,重要的是成交量,“他们对金钱有特殊的敏感”。因此,在当下的艺术生态中,批评家就要对当代艺术生态的混乱与各种潜规则,发挥意识形态的干预力量,扬善抑恶。与此同时,对直接干预艺术生态的批评家而言,做独立策展人或其它方式参与市场行为,就难免存在为各种利益牵制的问题。但是,艺术批评家作为职业,既要有它独立的文化价值,还要有合理的生财之道。艺术批评的独立,既来自艺术批评家的努力,也来自艺术生态的合理和健全。艺术批评家转做策展人,更有其现实意义和未来价值;一种理想的状态是,独立策展人就是由批评家、艺术史家演变而来的,因为他们有历史之慧眼。

最后,稍加区分质疑艺术批评和艺术批评之批评的问题。前者是形而下的利益问题,泛质疑批评家,忽视其劳动价值,轻视艺术批评文本的价值,其主要症结在以什么保证各方的利益和尊严?后者是就艺术批评自身而言的。艺术批评之批评是一种进步,体现在两方面:其一,艺术批评将从英美批评传统而来的基本内涵,即阐释与评价,走向艺术批评作为学科的本体转向,艺术批评将成为独立的观念学科;其二,艺术批评将以更多元、更敏感的实践意识,如艺术批评的策展化及职业化,介入艺术演变,并影响其倾向。

![章长青:真艺者直入灵府[图文] 章长青:真艺者直入灵府[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yhbxpbmrfbe.webp)

![刘大为:无愧于时代精神[图文] 刘大为:无愧于时代精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3m2yezt0aeh.webp)

![罗斯科:好艺术是纯粹的[图文] 罗斯科:好艺术是纯粹的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0xo4wazjca.webp)

![艾敬:去纽约寻找艺术梦[图文] 艾敬:去纽约寻找艺术梦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bnqpj1q3zbu.webp)

![乔晓光:人生剪纸三十年[图文] 乔晓光:人生剪纸三十年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cxq03whz4zw.webp)

![沉稳与兼容:谈上海的中国画创作[图文] 沉稳与兼容:谈上海的中国画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4pswcgqipm.webp)

![美国博物馆藏中国古画概述[图文] 美国博物馆藏中国古画概述[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvskvldafce.webp)

![玄中之境——长白散人谈姜平书法[图文] 玄中之境——长白散人谈姜平书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iseckw50gwk.webp)

![黄永玉展览不讲排场是艺术界的楷模[图文] 黄永玉展览不讲排场是艺术界的楷模[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lt3lmswaxrp.webp)

![落花无言 人淡如菊——记天津著名花鸟画家靳吉顺[图文] 落花无言 人淡如菊——记天津著名花鸟画家靳吉顺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ataxqgblsdt.webp)

![刘玉来:齐白石黄宾虹绘画异同比较[图文] 刘玉来:齐白石黄宾虹绘画异同比较[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/50mnckm2zmb.webp)

![邵大箴:纪念齐白石先生的当代意义[图文] 邵大箴:纪念齐白石先生的当代意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovnhswj0ywu.webp)

![周长江访谈:“互补”——东方传统的回归[图文] 周长江访谈:“互补”——东方传统的回归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lfyrtfa3by0.webp)

![川江号子:喊出的不是艺术 是朴素生活[图文] 川江号子:喊出的不是艺术 是朴素生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/krbkc4bmrsu.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

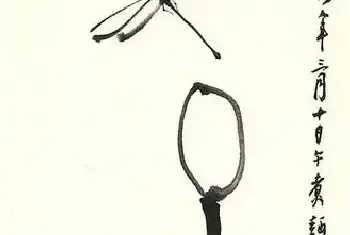

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)