川江号子来到北京

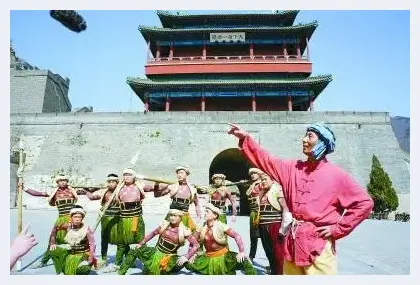

在北京八达岭长城、国家体育馆鸟巢、798艺术中心陆续出现一队唱着号子的纤夫,引来大批游客和市民围观,甚至引起游客现场即兴模仿。

这些唱号子的纤夫为“印象”系列实景山水演出《印象·武隆》的演员,他们专程从重庆武隆来到北京,意在将川渝大地的号子唱响中国,呼吁人们关注非物质文化遗产,传承父辈精神,传承民族文化。接下来,他们将走进上海、广州、西安、成都、香港、澳门等地,明年还将走出国门到欧美展演。

《印象·武隆》是“印象系”第七部实景演出作品,由王潮歌、樊跃担任总导演,张艺谋任艺术顾问。它以濒临消失的川江号子为演出精髓,以武隆自然地貌和灵秀山水为舞台,是“印象系”的首个实景歌会。2012年4月23日公演以来,它已演出几百场,观众逾50万人次,票房收入达5000万元。

川江号子该怎么唱

该剧的主题——川江号子曾经是船工们拉纤时为了统一节奏和缓解情绪的歌唱形式。当机动船代替人力船后,纤道消失了,巴蜀大地父辈们的劳作景象也消失了,川江号子已成千古绝唱。根据《印象·武隆》主创团队的前期考察和统计,当年的纤夫许多已经辞世,如今仍然在世的乌江纤夫有11人,川江段纤夫有8人,会唱川江号子的仅余20人。

川江号子到底该怎么唱,一千个人有一千种说法。樊跃回忆说,创作组初到重庆武隆,他们想把号子收集整理一下,先是求助于当地的文化部门,后来又走访了当地音协,却都找不到号子的记录。

后来他们发现,号子是一种劳动方式,是劳动的一部分,是纤夫带有智慧和技巧的生活方式,纤夫所有的气息、调整的步伐,都是从生活中来的。

“号子不是歌,川渝人说话拉长了就是这个味儿,跟川腔是一个意思,号子寄托着纤夫朴素的理想——想生个孩子,想回家了,想吃什么,想翻过这座山,想喝顿酒,完全是即兴的东西,所以无法记录。”樊跃说,我们今天把号子看做歌,或者把它当做艺术,看做生活和文化的一部分,这个使用本身是带着思考的,你只要把它拿过来,和生活一对,就会发现《印象·武隆》里的号子已经很艺术了。在某种意义上,我们失传的不仅是号子,失传的是生活。当年的生活方式和现在的生活方式反差巨大。纤夫们很难想象现在电视、冰箱、飞机以及所有现代化的设备能那么普及,然而让人特别悲哀的是,在物质极度丰富的当下,我们这代人一点儿幸福感都没有。反而是那一代人,他们所有朴素的理想,以及奔理想而去的那股劲头,让现代人汗颜。“印象是诗化的结果,父辈所有的记忆,插上了印象诗化、理想的翅膀,以号子的形式表达出来,顿时鲜活了。每个人都有心中的哈姆雷特,每个人对心中号子的记忆都是不一样的。”

人力开山造剧场

收集整理号子难,更难的是《印象·武隆》的创排。武隆虽然山清水秀,但要在当地的山水间开辟一席之地供演出用,同样难于上青天。王潮歌回忆,虽然都是在大山之间演出,不同于在福建武夷山演出的《印象·大红袍》时品茶温书的安然状态,《印象·武隆》给人更多的是绝壁求生的震撼。

“在巴蜀大山里,看到的是巴掌大的一块儿庄稼地,他们努力种了一些土豆和苞谷。武隆的山不同于福建的山,它有一种绝壁的感觉。我们开辟武隆剧场的时候,它是一个峡谷,不可能有机械进入。之前我跟樊跃第一次踩点,山上没有路,专门找了个人在前面一把铁锹一把锄头地开道,我俩手拉着手,互相搀扶,一步一挪地走下山。当时后面有一帮村民好奇尾随,但他们没有下山,就在半山腰的位置看。”王潮歌说,她和樊跃突发奇想,能不能让村民在上面喊两嗓子,听听那个地方的声场,于是他们给上面的人打了个电话,问他们可不可以,没想到,那些村民十分热情和配合,一直不停地喊叫,从那一天起,他们就被这些老百姓的朴实震撼到了。

剧场的搭建也是幕天席地,开剧场要砸通隧道,而那个险峻的山谷没有任何车辆和大型机械可以进入,全部靠当地妇女用系在头上的背篓和筐运送石块和土方。后来牵来了骡子和驴,又慢慢打桩,那些很粗的钢筋全是人力扛进去的,一串人前胸贴后背抬一根钢筋,一寸一寸挪进山里。

在建造剧场人力搬运的过程中,劳动号子已经出来了。王潮歌和樊跃住在山上,过了几个月极度艰苦的日子,没有厕所,不敢多喝水,不敢多吃东西。当时每个人备了两双鞋,里边穿一双鞋,外面再穿一双到膝盖的水靴,地上的泥浆一直没到膝盖,爬一段山就要磕泥,否则泥坨越粘越大,走不动路。演员们也不辞辛苦,满是泥水的排练场地,说趴下就趴下,脸上沾满泥汤,面目难辨。

号子声中有他们的劳动观

谈及《印象·武隆》创排初期的走访,王潮歌忍不住热泪盈眶,“如果你想知道真正的号子,已经晚了,很多纤夫死了就失传了。他们打夯、种地、抬石块、抬滑竿、做棒棒,互相之间的交流都是号子。我坐过一次滑竿,抬滑竿喊的口号就是号子,号子协调他们的步伐和手臂用力的方向。我对那种肩膀上抬自己生活、抬一家人生活的朴实劳动感到震撼。”

最令王潮歌动容的是巴蜀人民在劳动观念上与北京人的鲜明反差。“我是北京人,在北京城里遇到最多的是‘爷’,感觉到最多的是‘爷不伺候’,甭管给多少钱,干不干得凭‘爷’的心情。”但是在川渝人的概念里,有一线可以活下来的生机和路数,他们都会拼命抓住。王潮歌说,最令人不可思议的是居然还有女纤夫,他们走访到的那个女艄公头已经70多岁了,她当年拉纤的照片居然也和男纤夫一样赤裸上身,甚至连兜裆布都没有。女艄公头以前不是纤夫,但她丈夫是,老头死了,她顺理成章地接班。

采访那个女艄公头的时候,王潮歌怀着一种悲怆的心情,原以为她有多么悲伤、多么苦难,这种想法随即被女艄公头江湖气十足的豪爽大笑冲销。“川渝的女人,太值得敬佩了,要不怎么雇保姆都愿意要四川的。她们自尊心的底限在于用自己的双手挣钱吃饭,从不会因为贫困而觉得低人一等。这一点我是相当钦佩的。这对像我这样的北京人,对现在的城里人,是另一种洗涤。”记者胡芳

![中国领导人卡通形象走红 被赞好萌好可爱[图文] 中国领导人卡通形象走红 被赞好萌好可爱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yc1mppex21p.webp)

![中国行为艺术仪式化:常用裸体与自残[图文] 中国行为艺术仪式化:常用裸体与自残[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e2kexanvms1.webp)

![80后漫画家邓秋婷:一本漫画闯天涯[图文] 80后漫画家邓秋婷:一本漫画闯天涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4hgb1522b1h.webp)

![雅克•朗西埃:当代艺术就是一般艺术[图文] 雅克•朗西埃:当代艺术就是一般艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5c0mtbqmmsh.webp)

![徐恩存:读范建宇的写意花鸟画[图文] 徐恩存:读范建宇的写意花鸟画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1lny0n2nafr.webp)

![徐累《舞步》赏析[图文] 徐累《舞步》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4vn5kp2kx1o.webp)

![合作化运动初期的农村宣传画[图文] 合作化运动初期的农村宣传画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oldpe3xbqb3.webp)

![陈丹青:我们为什么要画油画[图文] 陈丹青:我们为什么要画油画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1hsqatg41gl.webp)

![鸟语花香入画卷——记津门花鸟画名家温洪琪[图文] 鸟语花香入画卷——记津门花鸟画名家温洪琪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eyovuznndcc.webp)

![开放的传统[图文] 开放的传统[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2wczfoqvhrg.webp)

![曹晖:以传统语言创作当代雕塑[图文] 曹晖:以传统语言创作当代雕塑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/terf3wfdq0g.webp)

![马伊琍画油画获赞 油画易入门吗[图文] 马伊琍画油画获赞 油画易入门吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p24s2fvuzlk.webp)

![中国雕塑正处在一个非常好的时期[图文] 中国雕塑正处在一个非常好的时期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hdbu1yfgbf1.webp)

![大师泛滥乱象背后[图文] 大师泛滥乱象背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4it53gs1z1z.webp)

![从宋文治藏陆俨少作品所引发的思考[图文] 从宋文治藏陆俨少作品所引发的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/buc4stacy2h.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![展览为何日趋乏味平庸[图文] 展览为何日趋乏味平庸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xnaa30tdfv3.webp)

![传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文] 传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxzaoct0xax.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![毕加索与中国艺术的两次相遇[图文] 毕加索与中国艺术的两次相遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oz5eqnpzhbk.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![审美首先是一种价值立场[图文] 审美首先是一种价值立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntszvxx3tin.webp)