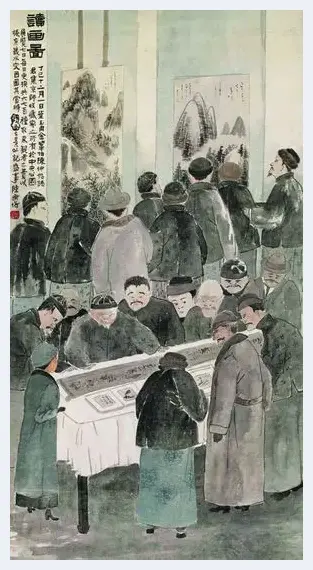

陈师曾《读画图》

从高雅自适走向通俗普及、精神寄托走向情感抒发的世俗化进程,将文人画推向了日趋开放的境地。执着于精神理念追求的艺术品质越来越导向社会现实性,人与现实生活的直观感受成了艺术主体最重要的参照物和信心源。随着传统意义上的文人阶层退出历史舞台,艺术家被视为拥有独立身份和特定社会职业的承担者,文人画终于走到了尽头。新时代的崛起,向人们提出了与文人画时代全然不同的艺术课题,但文人画作为有待开掘的人文资源,仍将长时期地作用于未来。

社会性回归

写字作画是雅事,亦是俗事。大丈夫不能立功天地,字养生民,而以区区笔墨供人玩好,非俗事而何?东坡居士刻刻以天地万物为心,以其余闲作为枯木竹石,不害也。若王摩诘、赵子昂辈,不过唐、宋间两画师耳!试看其平生诗文,可曾一句道着民间痛痒?设以房、杜、姚、宋在前,韩、范、富、欧阳在后,而以二子厕乎其间,吾不知其居何等而立何地矣。门馆才情,游客伎俩,只合剪树枝,造亭榭,辨古玩,斗茗茶,为扫除小吏作头目而已,何足数哉!何足数哉!愚兄少而无业,长而无成,老而穷窘,不得已亦借此笔墨为糊口觅食之资,其实可羞可贱。愿吾弟发愤自雄,勿蹈乃兄故辙也。古人云:“诸葛君真名士。”名士二字,是诸葛才当受得起,近日写字作画,满街都是名士,岂不令诸葛怀羞,高人齿冷?

上引郑燮家书,透露了文人画价值标准发生转折性变化的消息。超脱、淡泊、陶情悦性这类被传统文人画所崇尚的雅逸形态,变成了“何足数哉”的“俗事”。如果说传统文人画借以自主发展的高修养、业余化、非功利性等特征中始终蕴含着对职业绘画的蔑视性质的话,那么,这种看似同样对以画为业——包括职业和专业、志业的轻视,则已经叛离超尘出世的隐士立场或高标自得的士大夫观念,而以经世致用的实学精神为衡量尺度了。

自从文人画蔚为风气以来,中国绘画艺术功能就出现了两种相反的取向:公共化与私密化。谢赫的“明劝戒,著升沉”,张彦远的“成教化,助人伦”,是对公共化取向的表述;宗炳的“畅神”,苏轼的“适意”,则是为私密化取向代言。而张彦远的“鉴戒贤愚,怡悦情性”和苏轼的双重标准,又显示了对两种取向的同时把握以及在某种程度上的游移心态。悟究天人之际和调畅心性的需要,使文人画一反职业绘画服务社会、面对他人和公众的生存方式,而将作品改造成指向个人、指向自我、指向内在精神的存在。从壁、屏、轴的殿堂展示,到卷、册、扇的案头把玩,从易解读、重技法的美学追求,到崇才情、重趣味的艺术意蕴,从谨严肃穆、专用为务的敬业精神,到随遇通脱、安闲自娱的游戏心态,从接受广泛而严酷的社会功利性检验,到友交之间诗酒宴游式的创作情境,无不是以私密化取向取代公共化取向的对应性产物。唐代“不拘常法”的水墨实验,两宋“墨戏”的庄禅境界,元人山水画从“游观”到“居栖”的价值转换,董其昌“以画为寄”、“以画为乐”的审美理想,乃至徐渭那种具有无限随意性和可变性的喷涌式的抒情方式,都透露出浓重的私密化气息。然而,随着文人画的规范图式渐趋确立,自适自娱、私交酬唱变为面向大众、走入市场,公共化这个曾经作为文人画对立面的价值选择,便又重新占据了文人画发展的主导地位。与职业绘画的公共化有所不同的是,文人画的公共化除了体现文人审美观,沿用文人画的趣味标准和表现技法之外,还往往将缘情言志、自我表现等主体化自由融会其间。明代开始浮现的一系列文人画新特质,诸如题材的拓展,形式的多元,对经典图式的阐释和运用,将诗画一律、书画结合之传统作出外在化的强调,以自觉抛弃所指系统来对能指系统的泛滥进行强制性超越等等,正是文人画公共化取向的独特景观。迨扬州八怪崛起,这些景观就凝聚成更为集中而强烈的意识之流,冲刷着传统文人画私密化价值取向中的最后遗存。

综观扬州八怪绘画,尽管风格个性个个不同,某些人的归属迄无定论,但不难归纳的共同点,则是一方面不受正统艺术束缚,直抒失意文人的块垒不平之气,另一方面又浓于商业色彩,兼顾商贾阶层的好尚。郑燮“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”的题诗,金农“所以巢于阿阁者,常饥也。余之常饥,又何怪乎”的题记,李鱓“作画固难,而识画尤难”的题跋,以及“漆书”(金农)、“六分半书”(郑燮)、“草法篆书”(杨法)等等书法新风,“存乎蓬艾之间”(华嵒)、“活活泼”(边寿民)、“左盲生”(汪士慎)、“不折腰”(李鱓)、“山林外臣”(高翔)、“用我法”(李葂)、“换米糊口”(李方膺)、“长安策蹇人”(罗聘)、“恨不得填满了普天饥债”(郑燮)等等闲章用语,不仅与画面形象构成形式上的相辅相生之妙,而且极大地拓展了欣赏活动的空间,将作品意蕴引导到绘画本身所无法企及的思想层面。在某种意义上可以说,正是这些文学化的意识形态首先适应了逐渐文人化的扬州商人的审美口味,才使以率笔写意为特色的扬州八怪绘画获得了充分发展的空间。

后人对八怪艺术谐俗的倾向多有讥评,尤其是浮躁、霸悍、散漫、穷酸一类的气格,被视为文人画走向衰颓的征象。反过来,某些推崇者又大谈其“人民性”,认为将文人画回避现实、脱离世俗的“士气”改造成关心时事、重视生活和同情劳动人民的俚俗之气,正是历史进步因素的体现。其实,两种评价恰恰从不同的观察角度凸现了文人画发展的社会性回归。抒写的不是富丽堂皇或荒寒寂寞的意境而是纵横排奡、散漫恣肆的气局,这个自文人画滥觞以来就作为一支偏军而绵延不绝的艺术表现方式,已经从个体化的艺术状态走向了群体化的艺术状态,从小规模的此起彼伏的“独乐乐”,发展成为具有深厚社会基础和强大感召力的“众乐乐”。所谓变私密化为公共化的价值取向,除了文人画存在性质突破自娱和私交的局限而向大众和市场延伸,更本质的表现,还在于文人画家作为意识主体所持的平民立场本身发生了重要转变。

如果把文人画视为层次复杂的话语系统,将与之相应的符号视为构成话语的物质部分,就不难看到这样一个呈“剪刀叉”发展的现象:符号表现日益强化而话语阐释渐趋退场。乾、嘉之际,文人画的弘扬者们要获取文人画之所以不同于非文人画的话语阐释的坚硬介质,已经比通过文人画符号的表现以确证文人画的存在困难得多了。换一种通俗的说法,即文人画的表现形式得到了很大程度的普及,而为此付出的代价,则是文人画价值内涵的萎缩和丢弃。这种倾向同时体现在具有异端色彩的扬州画派和以“正宗”相传的四王流风中。随着嘉、道年间扬州商品经济的衰落,扬州画坛在罗聘死后顿显寂寥,文人画继续发展的重镇移向另一个新兴的大商埠——上海,“剪刀叉”现象就尤为清晰地显示出来。

面对开放情境

鸦片战争后,上海渐渐成为输入境外资本和舶来西方文化的远东第一大城市。内忧外患、风云变幻的近代历史背景,各国商人和华洋移民杂处并存的多元文化情境,资本主义经济兴盛发达的国际性商业巨都地位,营造出其他地区无可比拟的艺术涵泳量和社会宽容度,一个被称为“海派”的画家集群,在清代同、光之际迅速崛起。

地方画派林立是明清绘画史的重要特征。海派作为规模最大的一支,面对的是更广阔的文化视野,更复杂的社会生活和更激烈的矛盾冲突,尤其是面对西方物质文明、文化艺术及其价值观念的冲击,在观念变革和形式创新上的力度,超过了以往任何一个时代。

与扬州八怪所依托的传统商贾文化不同,构筑上海艺术品消费机制的主体力量,已经从亦儒亦商的新入世哲学承担者,转变为资本主义文化形态下的海派商人以及具有工商社会口味的海派市民。前者那种沾溉着古代“养士”文化的遗泽,表现为画家与其最大主顾同时也是赞助人乃至监护人之间的人身依附关系或者礼尚往来传统的存在方式,逐渐为以绘画为社会职业的按劳取酬方式,亦即生产者与消费者两大阶层的并列关系所取代。维护艺术市场机制的中间环节,除了职业掮客、友情代理人和专门店铺,还有由美术社团、润格制度、商业资本以及新兴的视觉传媒、公共空间所组成的庞大运作网络。这一切,使得海派画家既区别于历史上的画师艺匠,也不同于传统商业都会中具有职业化倾向的吴门画家或扬州八怪,而成为现代社会分工意义上的自由职业者。继续用职业化的文人画家和文人化的职业画家之类的标尺,已经不足以区分新形势下的文人画与非文人画现象了。

从画家的出身情况看,海派画家中的文人并不少。周闲、胡公寿、赵之谦、蒲华、吴大澂、吴滔、吴昌硕等等,都怀揣诗文涵养功夫。然而,这并不意味着他们的绘画必然逡巡于文人画传统,正如非文人身份的钱慧安、任熊、任颐等人也可以从文人画传统中吸收营养一样。文人画符号表现日益强化而话语阐释日渐退场的发展趋势,在以近代城市商品经济为依托的海派绘画的催化下,出现了价值与形式的分裂化局面,人们有了各取所需、各行其是的更大自由。金农、郑燮那种基于传统士大夫立场的孤傲心态,那种尽管经历了雅俗观的嬗变却依然坚守着文人意识的主体精神,那种在形式表现和情感抒发方式上都始终遵循文人之所长的偏执习惯,都日见遥远。而绘画作为一种社会化的功名事业以及创作服务于需求的新型价值取向,则激励着人们的创造意识,推动着艺术和艺术家的商品化进程。

光从迎合新兴市民阶层的欣赏口味或功利目的的角度看待海派绘画,无疑是偏颇的。自由职业画家,这一随着中国社会形态的嬗变而在上海率先涌现的新生事物,一方面沐浴着商品经济的阳光雨露,汇同于大众的立场和与他们平行的视角,另一方面又闪耀着主观能动性之光,以独立的社会意识,实现明晰而充分的自我价值。与近代新兴资产者以其经济实力的优势对传统中的陈腐思想加以公然挑战相呼应,海派画家们对传统绘画的格局、立意、笔墨、题材及其价值标准进行了大胆的革新,文人画与非文人画、主体精神与消费需求的界限变得模糊复杂起来。在钱慧安、沈心海洋溢着民间年画的情调,体现了民俗审美内容和审美风尚的人物画中,能够发现文人画的雅致成分。张熊、王礼、朱偁、任颐的小写意花鸟画,笔意爽朗,色彩妍丽,其商品化的职业画风也不乏斯文恬适之趣,而曲尽品物深浅、抑扬顿挫、水晕墨章之变化的能事,则更是突破行利门墙而融会了包括文人画在内的多种传统的结晶。虚谷和蒲华,一个孤傲冷隽,似拙实巧,有雅俗共赏之妙,一个纵情任性,洒落成章,较少商品媚俗气息,尽管表面形态极不相类,却同样远离传统文人画的孤高隐逸精神,而与新兴市民文化情趣结缘。

当然,海派画家的自由职业化进程所牵涉的历史背景,具有以往任何时代都无法比拟的开放性。

近代以来,文人画汇归或混同于职业绘画的倾向不仅愈演愈烈,并且其隐逸情怀、淡泊内涵、笔墨趣味与渴求民族自强的历史主题发生了严重冲突,因此不得不承受被主流社会遗弃的命运。而连带的问题在于,一旦文人画遭受灭顶之灾,所丧失和抛弃的,就不只是避世心态及其形式趣味,同时也包含了特立独行的形而上精神。于是,我们看到了一幅奇异的历史图景:当二十世纪初中国人努力引进西方写实主义及其入世精神来取代文人画的写意传统及其出世情怀之时,西方写实主义正经历着向现代的转换,而这种转换又恰恰是摆脱叙事传统,强调主观色彩,通过抛弃对直观世界的描述而寻求其纯粹化了的视觉体验和精神表现,与中国文人画那种追求笔墨与心灵直接对应的艺术理想同一机杼。

反映在主体、价值、图式、趣味上的历史丕变,推翻了文人画高踞中国绘画之巅的观念坐标,消弭了文人画与非文人画的本质区别,一种倾向于西方“艺术家”概念的社会期待,以日益强劲的势头,塑造着从事绘画的所有人等,既涵盖以绘画为职业者,也包括以绘画为志业者。不过,直到20世纪50年代之前,这些塑造画家新型角色的舞台大都耸立在繁华的都市,那些没有被剧灯照亮的广大乡镇,则依旧延续着传统的运行惯性。而且即便在上海、北京、广州这类大城市,也不乏置身于时代风云以外的人,作为多元文化之一的传统鉴藏圈子,使得他们继续在旧文化的氛围中优游卒岁。顾沄、吴昌硕、何维朴、陆恢、林纾以及更晚一些的曾熙、杨逸、黄宾虹等等,虽然在绘画风格、艺术成就和对待时代变革的态度上各不相同,却无不基于这种传统情境而成立。文人画不绝如缕的影响力,除了播撒到职业绘画包括民间画工画之中的某些形式表现因素外,主要靠这类仍在一定程度上保持着个体特质的中国画家所发扬了。

重建意义

如果说宗炳的《画山水序》是文人画运动的先声,那么,康有为的《万木草堂藏画目》则可视为文人画运动的挽歌。“专贵士气为写画正宗,岂不谬哉?”(注1)“以此而与欧美画人竞,不有若持抬枪以与五十三升的大炮战乎?”在服务于救亡图强的各种社会革命理论影响下的美学批判作用,基于国际化和世界性的文化视野,终于将正经受着价值与形式分裂之折磨的文人画推下了历史舞台。当然,与文人画的起源不同,文人画的终结,并非是文人们行使其价值选择的结果,而首先是历史把文人这一选择主体给抛弃了。传统文人士大夫为现代知识分子所取代,作为中国社会结构发生根本性变革的重要产物之一,为传统文人画价值观的继续贯彻制造了无法逾越的障碍。

任何事物都具有因时因地而异的复杂性。一个灾难深重的民族所面临的问题,无疑比一种民族艺术或传统形态面临的问题更重要,但立足于本体立场,则不能不看到时代的外在结构凌驾于艺术的话语结构之上所造成的局限。(注2)康有为、梁启超、陈独秀、鲁迅等人对文人画的激烈批判,以及用西方写实艺术作参照来改造中国画的主张,其实只在社会学依据中显示其合理性,而缺乏足够的艺术学依据。正是针对这种缺乏,陈师曾、黄宾虹、俞剑华、倪贻德等人从艺术的立场出发,对文人画的价值功能、形式趣味作出了相对立的辩解或相歧异的评价。与此同时,继承和发扬文人画传统,寻求文人画在现代情境中重新阐释和发展的多种可能性的努力,也在一些沾溉传统文人画余泽的中国画家中或明或暗地进行着。例如:齐白石朴实刚健、乐观幽默的农民性格,经受了明显的文人化陶冶;黄宾虹孜孜于“内美”而直抉传统不朽之点的个体化艺术状态,诉诸数十年如一日的学者型追求……甚至热衷过艺术运动,致力于中西融合而并不以中国画为指归的林风眠,也将其成熟了的艺术境界引向平和静寂,与传统文人画灵犀相通。倘若对照更早一些的赵之谦、吴昌硕时代,则不难发现,当时那种文人画世俗化或者说消弭着文人画与非文人画的本质区别的发展趋势,到了这个承受西方文化、政治功利观和现代化思潮猛烈冲击的大变革时期,反而引发更多更广的阐释热忱。轻易的决绝,无尽的抨击,理性的研究,深情的眷顾,以及在不知不觉或心手不一之中沉迷徘徊、毁誉损益,形形色色、莫衷一是的多元化选择,把已经淡忘或者深入骨髓的文人画因子置于前所未有的反思氛围。

反映在近现代那些被人们奉为“传统派大家”并且多偏重写意一路的绘画作品中的文人画因素,尽管可以一一指认,但不容忽视的是,它们已经通过一种特有的适合于现代人口味的方式被接受、被运用,而最终成为现代中国画家的专业性工具。笔墨作为不证自明的中心问题,也从审美格调的认识基点转化为文化符号的认识基点,笔墨价值的合法化思想背景实际上已经消失。以中国画而不仅是或者不再是文人画为思维杠杆,既是反封建斗士、政治革命家和某些留洋画家、革新派画家们发动“美术革命”的社会学依据,同时也是沉溺国粹、有深厚实践经验和艺术史知识或者深受文人画传统熏陶的传统主义和民族主义者们与之辩争抗衡的艺术学依据。文人素质在画家主体性构成中的多寡有无,与其从事或关注艺术的价值选择并不构成必然的对应关系;绘画作品中所寓含的文人画形式趣味的深浅强弱,也与画家所持价值标准是否倾向文人画不成正比。

在此,有必要对“价值”一词略作解释。本文所使用的价值概念,往往包含着态度与功能这两层意思。前者是主体的行为取向,如“游戏”、“自娱”、“外师造化”、“精工近苦”等等;后者是主体行为及其结果的效用,如“畅神”、“适意”或者“成教化,助人伦”等等。大多数情况下,两者呈平衡态势,但有的时候也会出现主从关系,其中功能从属于态度的例子是苏轼一派的墨戏,而近代尤其是现当代中国画,则是态度从属于功能的典型表现。

掀起于1980年代的又一轮改革开放思潮,在工业化程度迅速提高,国际性交往日渐活跃,信息传播媒介空前繁荣的大趋势下,重塑了上世纪二三十年代的多元化艺术氛围。上一个世纪以来的各种中国画实验方案,港台和海外的重新发现东方的艺术观念,以及形形色色的西方现代主义和后现代主义,都在新的水平上为人们的自由选择提供启示。一个以“新文人画”为旗号的松散型中青年画家集群,在“穷途末日”的惊呼声和“抽象水墨”、“实验水墨”、“水墨装置”等前卫艺术狂飙中悄然崛起。然而,在重申文人画的主体自由,使游戏、遣兴、自我表现以及相应的形式趣味获得新古典主义色彩的显现之余,再也不可能并且也没有必要去体会验证古代文人画家赖以确立的深层机制及其价值关怀了。“创新”这一面由现代化期望所派生的枷锁,面对躁动、实用和充满矛盾的时代风云,阻隔了人与艺术的历史性联系,不仅没法运用人所共知的价值符号进行广泛的社会动员,再创性地形成审美转化力,而且在对传统的对抗性承续中,阉割了经典和“期待视野”的再生能力,艺术由此关闭了自己的思想通道,沦为世俗化走向的劫持品。当政教合一的传统格局经过裂变与强化的短暂循环而开始接受商品经济的改塑,后现代主义的符号拆解在当今艺术里既粉碎了“文革”中的偶像也拒斥着传统人文价值的回归,“说什么”作为一种挥之不去的困惑,便尤为严重地折磨着中国画的自我定位。过去,要说的“什么”不管如何辗转多变,终究还站在那里,或是“审美”,或是“革命”,或是“历史”,或是“理念”,无不伸手可及;现在,要说的“什么”突然变得虚无缥缈起来,人们似乎可以什么都说,却又似乎什么也说不明白,说什么都白说,都没有意义。于是,言说者的存在意义也就转向了“怎么说”。在失去了“说什么”之后的“怎么说”,注定是一只无法高飞的单翅鸟。它从所指的“意义”高空坠落到能指的“操作”平地,使我们的艺术创作呈现出难以否定的平庸。伴随着层出不穷的画家、铺天盖地的新作而日趋繁荣的“家庭扩张”现象,使得中国画创新或曰现代中国画,一方面成了各种非中国画和准中国画的收容所,以来者不拒的姿态,广泛接纳现代主义和后现代主义战场上的落荒者,另一方面又将赢得众好、普度众生的娱乐功能奉为座上客,在回归主体价值的幌子下,尽情挥霍与中国画有关或无关的图像资源。程式化、随意性、成批复制、即兴表演等等使艺术创造沦为商业活动的庸俗化倾向,没有任何一个画种像中国画这样严重。中国画曾经拥有过的崇高和神圣,遭到了前所未有的解构、亵渎。

中国画在今天,被作为招揽国人目光的工具之余,最大的功能就是“冲出亚洲,走向世界”。中心意识的潜在动力,常常把作为国家和民族概念的艺术如何在国际舞台上赢得胜利当成价值实现的标志,保守和前卫,也只有在面对西方挑战这条统一战壕中才携起了手。殊不知,非但以中国画与西方绘画对举的思维模式本身就是一个将错就错的历史误会,尤为重要的是,对待中心和边缘的不同态度,恰巧印证了中国人的自作多情。

艺术作为宗教之外最重要、最普遍化的意义世界,需要始终保持人文境界高度的承担者自觉地加以阐释和守护。中国画作为中国人意义世界的一种体现,曾经在文人士大夫“归去来兮”的心路历程中获得了伸展自己精神根基的独特机会,但近代以来随着传统人文理想的解体啸然而至的价值危机,却使意义的表现失去了方向——意义世界被仓促的自我改造所瓦解,而转换意义、重建意义或者抛弃意义的努力,则在传统意象与现代氛围的错列拼贴中飞离了此在性和现象界,体验着作为一个存在者的一切经验性都沦丧无痕的消失感。承受意义的虚无而漂泊于荒原,与揭示意义信仰的虚妄从而使意义的自我怀疑和批判成为可能的解构主义思想并无共同之处,但思维格局的限制,使我们这些学会了解构主义话语的现代人仍然走不出上一辈人的阴影。如果说价值变革作为本世纪中国画发展的高奏主题,尽管充满艰辛却毕竟为绝大多数人的重视所吹响,那么,作为同一时代课题的二重奏之一的思维与逻辑变革,则因为始终缺乏足够的烛照而难以起步。足够的烛照,取决于我们能否对人类的神圣文化传统作出继往开来的工作,取决于我们是否有能力重新找回艺术家的精神深度。我们必须懂得,神圣性并非宗教布道的同义词,更非政治话语或经济规律的附属品,而是人类对自身尊严的维护,对精神本体的珍惜,对终极关怀的向往。这种维护、珍惜和向往,也就是艺术活动介入世界事务时借以保持人文境界高度的一种距离感。艺术的高层次的入世有为,需要以出世无为为前提。它在世界中却保持着出世的张力。当然,所谓出世,不再是传统文人画那种消极的逃避与一己的逍遥,而表现为一种积极的超越——既拒绝功利世界的诱惑和强暴,又抵制意义世界的自我中心化和绝对化。中国画的现代化发展的两难困境,只有在这种超越中,才有望得到真正的超越。因为后一种超越不仅是中国画摆脱“过去式”硬壳的表征,同时也意味着它用自己的“未来性”消除了后殖民主义文化处境的威胁。

不言而喻,这有赖于一种新的人文态度、人文意志和人文实践,亦即适应新的人类社会价值情势的文化体系之建构。

20世纪是中国文人画走向终结的时代。它多方面地摆脱了儒学文化的影响,而重新思考艺术的价值意义,重新定位艺术的社会功能。它在激进与保守、求内与求外、共时与历时所交叉组构的张力场里,催化着文人画时代未曾有过的艺术情境、艺术生态和艺术课题,激荡起更大时空范围的思想风云。它无情地抛弃了许多旧有价值,其中也包括珍贵、神圣、不可复得的部分,与此同时,它又急切地寻觅、充实着赖以发展的新养料,无论古今中外、高低雅俗,唯适是从。曾经使中国艺术发放出灿烂光辉的文人画运动消歇了,但为其提供并已不同程度地播撒到其他文艺样式中的人文精神,以及随着新的需求而被开发认识的价值和形式因子,仍将在未来的有识之士那里获得新生。

文人画,这个中国社会、中国历史的奇特产物,这个人类艺术史上的孤例,内涵清晰而外延模糊,本体深厚而边界不清,其式微终结期的表现,恰像其萌芽发轫期一样,任何明确的指认,都将品尝“执者失之”的苦果。从这一意义上说,我们宣称文人画史的结束,是不是一个有待纠正的错误呢?

注1康有为《万木草堂藏画目·序》,文史哲出版社影印手稿本,1977年版。

注2例如,从二十世纪批判文人画的主要理论依据着眼,便可以发现一种被颠倒的逻辑。事实上本是注重内省的社会精神造就了宋代以还文人画的淡泊、写意内涵,造就了遁世的社会精神,然而,批判者的重大理论失误,却致使他们将社会精神的衰落归咎于艺术,从而又以反文人画的写实途径来召唤社会责任心,也就难免掉进了一个以简单化的历史态度处理复杂历史问题的陷阱。

(本文发表有删节、原文注释未尽收录,全文见作者所著的《中国文人画史》。)

![阚玉敏:在传承中索技求道[图文] 阚玉敏:在传承中索技求道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aco50nnlf1z.webp)

![徐冰借光画中国山水[图文] 徐冰借光画中国山水[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/serb52amdv1.webp)

![风格琐谈[图文] 风格琐谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zoyldbycrot.webp)

![中国当代建筑的失范与重建[图文] 中国当代建筑的失范与重建[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g2nukmpzfvn.webp)

![杨玉良:笔底现真性 翰墨写人生[图文] 杨玉良:笔底现真性 翰墨写人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0u0fkrpidvi.webp)

![夏悦其人其画[图文] 夏悦其人其画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3kwq5vf2esr.webp)

![春宫艺术品藏家贝索烈:通过情色认识古代中国[图文] 春宫艺术品藏家贝索烈:通过情色认识古代中国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ffyhzwxoax.webp)

![张德林:期待人书俱老的那一天[图文] 张德林:期待人书俱老的那一天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lroz2qex01w.webp)

![浙商钟情红木25年 建中国最大紫檀博物馆[图文] 浙商钟情红木25年 建中国最大紫檀博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g5h1jxvrdzs.webp)

![中国人为何谈性色变?[图文] 中国人为何谈性色变?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/agv0aswr1qk.webp)

![法西斯主义的政治审美的状态[图文] 法西斯主义的政治审美的状态[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdllpmtxsdy.webp)

![青年艺术100:重复创作的困境[图文] 青年艺术100:重复创作的困境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ihuf00x3zj0.webp)

![西北归来——赏欧友进纸上作品[图文] 西北归来——赏欧友进纸上作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myumgg3uj0c.webp)

![薛亚军:给批评“虚热症”开一剂良药[图文] 薛亚军:给批评“虚热症”开一剂良药[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yu2kudm3mlg.webp)

![笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文] 笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkjr2jitcgk.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)