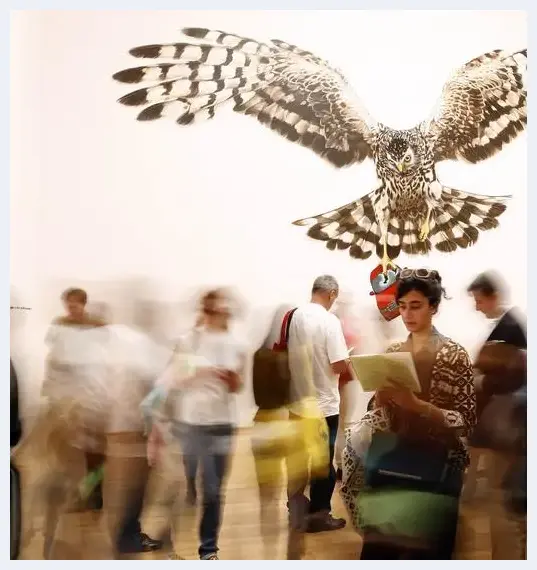

封面用图:观众在第55届威尼斯双年展英国馆中,欣赏英国艺术家杰里米·戴勒(JeremyDeller)的作品。

威尼斯双年展开展之际,中国当代艺术家们蜂拥而至,以至于“普通话几乎成为(威尼斯)主要语言了”。

曾是威尼斯中国馆赞助者的戴志康在接受《东方早报·艺术评论》采访时回顾了2005年前往威尼斯的情景:“我在威尼斯看各种各样的当代艺术,没有一样东西能够触动我。我问许江,这些东西真的是艺术吗?许江的回答是:我也怀疑!”

艺术点缀的威尼斯

5月底6月初,中国艺术界突然变得有点冷清,春和景明的日子里,大规模的当代艺术展览在数量上急剧减少。微博却逐渐热闹起来,而“威尼斯”成了毋庸置疑的关键词。一位艺术从业者在现场说:“威尼斯到处都是中国人,普通话已成为主要语言了。”

威尼斯双年展中国馆的现场

威尼斯双年展于6月1日至11月24日在意大利的水城举行,5月29日至31日是其预展时间。据统计,本届威尼斯双年展是其百年历史上中国项目出现最多的一届。除了官方支持的中国馆一如既往地不吝惜空间派出了多达7位艺术家,由中国艺术家组成的大大小小平行展有近十个,包括评论家王林策划的“未曾出现的声音”、吕澎和“中国人民的老朋友”奥利瓦策划的“历史之路”、艺术家张玮和喻高策展的“心·跳”、美术馆从业人员梁克刚等人策划的“无常之常”、肖戈策划的“大运河”,以及一个名为“文化·精神·生成”的独立项目,包括“重探”和“放大”两个群展部分……据悉,本次威尼斯双年展参展的中国艺术家达到数百人,其中仅王林策划的平行展“未曾出现的声音”就有150名艺术家参加。也有些艺术家推出了自己的个展,事实上,本次双年展主题展“百科宫殿”中就有来自中国大陆的阚萱、郭凤仪和来自中国香港的林雪之参与,其他国际性群展里的中国艺术家更是难以统计,比如艺术家展望和蔡国强都参与了与玻璃相关的展览Glassstress。甚至连肯尼亚国家馆里都涌入了8位中国艺术家的作品。

中国策展人赴威尼斯策划的展览“心·跳”现场

或许正如喻高所说,“每个艺术家心中都有一泓威尼斯”。中国艺术家此番似乎以前所未有的热情,蜂拥至地中海北岸的这座岛屿。在西方世界陷入经济危机的惨淡阴云中时,中国艺术界以源源不绝的财力,租下威尼斯城里的大小空间。以这种“占领者的身份”,中国策展人希望向世界展示中国当代艺术一路走来的历史,更争相希望让他们能看到更多面/自己这一面的中国当代艺术。尽管展示者自身或许依旧常常陷于学术的困惑、抱团的吸力、资本的推搡中不能自已。

作为顶着最大名头的艺术双年展之一,这是一场学术之约,更是一场国家主义和商业主义的约会。当代艺术似乎从未逃脱这两者的影响,但也不能就此将之视为理所当然。

中国策展人赴威尼斯策划的展览“未曾发生的声音”现场

资本喧嚣

商业、市场是围绕着威尼斯双年展的外部环境。实际上,100多年前早在双年展开办之初,培育现当代艺术的市场便是其重要目的。而在1968年之前,威尼斯一直设有销售办公室,帮助艺术家销售作品,并抽取10%的佣金,双年展和商业密不可分。直至1968年,左翼学生和知识分子闹起革命反对双年展成为富人的游戏,双年展的董事会决定禁止在主场馆内进行销售。自此,双年展的取向日渐独立于市场趣味,后来发展出的主题展也奠定了其学术立场。

即便如此,资本始终是艺术界一只有力的推手。威尼斯双年展作出一个与商业刻意保持距离的姿态,却也“养肥”了与威尼斯相距不远、差不多同期举行的巴塞尔艺博会。不少艺术家在这里办展,隔周便出现在巴塞尔的柜台。而资本在整个双年展中仍然如影随形,各个国家馆、平行展的赞助商拥有很高的话语权,甚至在金融危机的影响下,主题展也常常需要艺术家自行寻找赞助人,所以画廊等投资人也有机会渗透到主题馆内。

在威尼斯双年展的官方网站的布告栏里,张贴有166条场地出租信息。点开第一条出租方的官网,这一名为“波拉尼宫殿”(PalazzoBollani)的300平方米的展览空间赫然已被某两位中国艺术家租用。

“这个城市靠双年展挣钱,不断地搞双年展。”艺术家杨诘苍曾经参与2003年威尼斯双年展主题展邀请的“广东快车”项目,他在接受《东方早报·艺术评论》采访时回忆道,“展览都是要付钱的,要租用他们(威尼斯方)的厅,租用房子,运输本身也很困难。我是负责打理‘广东快车’项目的。我们钱不够,我们就找中国的海运公司运到威尼斯。到了威尼斯,从展厅里都能看到我们的集装箱,但拿不出来。你拿出来的话,要通过他们提供的两个公司的其中一个,价格还是很贵。他们不开放,这个岛是他们的。最后开幕前两天,我们没办法,千方百计搞到了钱,把钱给了他们。”

威尼斯商人的故事是世人对于水城的最深印象,而在杨诘苍的回忆里,这个半浮半沉于海上的都市,依然凭借艺术的魅力做着稳赚不赔的买卖。

今年威尼斯双年展的中国艺术家扎堆平行展现象,一方面是与威尼斯近年的经济状况有关,另一方面,自然是因为国内资本对于艺术的关注日渐热切。自1993年以来多次来到威尼斯的艺术家方力均盛赞了资本在艺术推广上发挥的作用:“现在大家对当代艺术熟知和认可程度不一样,可能有很多钱用在这个上面,大家做起事来相对要方便一些。”

中国艺术家对于威尼斯双年展始终情有独钟,而威尼斯双年展确实曾经展现过其魔幻的魅力。最为人所津津乐道的或许就是1964年劳申博格获得威尼斯双年展大奖,为美国艺术确立了世界地位。1993年,首批17位中国当代艺术家前往威尼斯双年展展出,在中国国内引起巨大轰动。1999年,20位中国艺术家参展,其中蔡国强获得金狮奖,直接引发了世界范围内的中国热潮。及至2000年后,中国当代艺术市场逐渐兴起。威尼斯双年展可以说见证了中国当代艺术的发展,尤其是对中国当代艺术市场的变迁起到了重要作用。及至今日,中国艺术家依然对之趋之若鹜。

一些策展人为此专门策划了“历史之路”展览,并声称“市场问题就是文化问题”。

与这种面对市场的积极态度相仿,本次威尼斯双年展同样吸引到不少兴致高昂的金主。威尼斯双年展广泛的平行展,也自此成为资本竞逐的舞台——也许其学术水准各有参差,但毕竟,来到威尼斯,价格不菲——王林发表微博,否认了艺术家参加其展览需要支付费用,但承认艺术家需要提供自己的作品以供出资方收藏。

资本有其趋利性,然而,砸下高额资本未必定然能够得到匹配的回报。大多数艺术家都认同,威尼斯双年展是一个汇集艺术大腕、获得关注的合适地点。但在人头攒动的三天VIP日里,更多人只能走马观花,或者忙于交际,更毋论各场馆受到的关注度有天壤之别。

一位艺术家在威尼斯现场说:“排长队的有美国、法国、德国、比利时馆。相比中国馆及中国的平行展门前比较冷清,都是自己人,很少有西方人来参与!”艺术家秦冲在VIP最后一天来到中国的两大平行展参观,总共就看到十几个人。

同样在现场的艺术家王庆松直接点出交通问题是平行展的软肋:“平行展的交通很不方便,经常等不到船,有几次想过去看朋友的展览,都没有成行,参观人数很少,仅仅靠广告是不够,达不到展览的效果。”

艺术评论家朱其此前根据经验认为,大部分参观者只会前往主题展和国家馆。因此即便来到热闹非凡的艺术圣地,如果场馆有限,或作品质量一般,便只可能收获落寞的结局。

也有评论界人士认为,此番中国艺术家大举前往威尼斯,可能与国内当代艺术市场不景气有关。

事实上,在当代艺术领域,资本和艺术联系紧密。但在国外艺术界,也有不少艺术家倾向于对于滋养自身发展、发达的资本进行反思。

英国馆的参展艺术家是特纳奖得主、概念艺术家杰里米·戴勒(JeremyDeller),他的作品《我们在金钱中饥饿而坐》画了维多利亚时期艺术家威廉·莫里斯(WilliamMorris)一怒之下砸毁了俄罗斯巨富、收藏大亨罗曼·阿布拉莫维奇的豪华游轮。

而在俄罗斯馆内,瓦迪姆·扎哈罗夫(VadimZakharov)的作品《达娜厄》(Danae)基于宙斯变成金笼头勾引达娜厄的故事。展厅里,一个男人坐在高梁上吃坚果,而金币像泉水般洒落在地上。如果你是女性,就有机会站在透明伞下看到金币铺天盖地洒落下来。然后你被提醒将金币放回桶里,保持经济——奔溃——持续循环。

民俗机巧

主题展寄予了威尼斯双年展的学术理想,而国家馆虽然不以学术指标为衡量标准,但也成为威尼斯双年展独具特色,且非常重要的组成部分。而这种随着历史进程不断增补的艺术的国家代表制,也使得国家主义的思维深入渗透在威尼斯双年展的结构中。正所谓艺术是没有国界的,但艺术家是有国界的。按照人们的固有想法,每个国家自己选出来的艺术家常常展现了各自的国家身份和处境。

比如,欧元区的国家馆似乎展现出对于“钱”的关注。罗马尼亚馆似乎资金紧张到四壁空旷,5位艺术家利用各自的身体“唤起”过去双年展曾经展示的作品。在希腊馆播放着一部三个部分组成的关于金钱的影片,其中一个镜头是非洲移民推着超市手推车在街上走着寻找卖废金属的地方。这番表白不断提醒着人们,荷马的故乡依旧遭受着破产威胁。艺术家斯蒂芬诺斯·齐沃普洛斯(StefanosTsivopoulos)的这件作品《历史零时》(HistoryZero)“质疑金钱的价值”,英国《每日电讯报》的艺术评论人阿拉斯戴尔·苏克(AlastairSooke)嘲笑说,“很难想象希腊政府卑躬屈膝向欧盟求助时敢于提出这类问题”。西班牙馆则陈列了一堆断壁残垣,活生生一幅衰落、废弃的景象,这般关于国家形象的自我投射恐怕也不会让他们的国王胡安·卡洛斯高兴。

威尼斯双年展常常被视作“艺术界的奥林匹克”,各个国家派出代表彼此竞争。作为艺术家个人而言或许更希望通过这一平台得到学术上的认可,但作为国家群体而言更不愿意在此项展示中暴露不足,尽管这可能和当代艺术的反思精神背道而驰。

CNN采访了本次中国馆策展人王春辰之后对中国当代艺术作出了“既要尖锐,又合规矩”的评语。尽管王春辰一再赞叹在中国大使馆的努力下中国馆内的油罐撤除让空间增色不少,但或许,多方的掣肘依然是中国馆内无形的油罐。而具有民俗特色的展示常常成为一个无奈又讨巧的方式。

就如同墨西哥馆门口永远安插的几根仙人掌(上海世博会上我们就对此颇有印象),中国馆此番以一座徽派门楼标志了自身的特色,并美其名曰“呼吁老建筑保护”。

这座门楼在国内关于中国馆开幕的媒体报道中获得了广泛的宣传,一是由于展览效果比较抢眼,二是因为“保护古建”拥有放之四海而皆准的政治正确性。然而艺术评论界对此不以为然,评论家程美信直陈“胡曜麟……几乎把威尼斯双年展当作了历史风情博物展”。

事实上,中国馆自2005年登陆威尼斯以来没有少打中国牌,当年张永和的“竹林”就被批评是在威尼斯开了一个“熊猫馆”;而2011年彭锋担任策展人时,提出以“荷、药、茶、香、酒”五味来组织中国馆,也引来争议声连连。

而在国家馆之外的平行展中,就更不缺乏充满争议的案例。比如“未曾呈现的声音”中金峰的作品《哭孔子》让一些评论家“莫名其妙”。艺术家请来两位哭丧演员,披麻戴孝地哭唱孔子,从展厅一直唱到户外。不少评论认为“‘哭孔子’是伪饰的中国问题,远未挠到中国痛处”,只是“凸显艺术家的愚钝与对中国真正现场的漠然”。而徐子林则表示:“这和(上世纪)80年代用剪纸和刺绣去参展有什么区别呢?”

事实上,对于拥有国际化背景的当代艺术而言,中国当代艺术始终在“民族性”和“普世性”之间徘徊。“民族性”并非全然负面,但如若思想陈旧、毫无新意,仅凭一些简单的民族元素,加上热烈的排场,是无法获得艺术的尊重的。观念性强本身是当代艺术的特点,但贩卖小聪明、小机巧却并非长久之计。

国籍立场

评论家的批评之声主要针对的是艺术界良莠不齐、质量粗糙的现象。这一方面是缘于中国普遍缺乏美育基础的事实,另一方面也缘于艺术自信的缺乏,导致参与国际艺术事件时的心态总在自卑和自傲间徘徊。

本次威尼斯双年展中出现了不少中国艺术家做的行为艺术,这或许是最容易引发注意力的方式。除了前述作品之外,李暐穿着和尚服在河面上吊了半天威亚,张建华扮矿工躺地上“装死”,肖鲁裸体下河试水温,原弓则操纵飞行器“轰炸全世界”。姑且不论各项“表演”的艺术性、深刻性如何,其大都成功引发了争议。原弓的助手被警方带走,肖鲁受到了盘问,而李暐和张建华的作品在微博上被疯转,一些人提出了“丢人丢到意大利”的说法,比如香港诗人廖伟棠就评价说:“自费丢人。这就是传说中的平行展?”

威尼斯双年展一度被视为“当代艺术界的奥林匹克”,英国作家EkowEshun认为它更像是奥林匹克开幕式的入场式,“人们明知应该保持良好形象,依然会人来疯般在镜头前张牙舞爪,凸显自己。”

在威尼斯,人们依然习惯于以政治性的视角进行观看。一个西方媒体就以“中国威胁论”解读中国馆主题“变位”。而评论家程美信同样认为,“变位”看似一个中性概念,实指风水轮流转,中国将是主导世界的东方帝国,中国馆无非是“强调徽派建筑、中国符号的文化身份,宣示中华传统文化的优越性和中国的强大崛起”。

在艺术的领域,意识形态浓重的作品成为人们关注的目标,而相对更具有艺术性的作品似乎成了“沉默的大多数”。比如说参与“百科殿堂”主题展的三位艺术家就常常会被忽略——如果不是被其画廊方一再提及的话。

如果将目光超越“中国当代艺术”这一局限的领域放及全球,越来越多人开始超越国家籍贯的限制看待艺术。如果说当代艺术有什么统一的特点的话,那就是其全球性。印度加尔各答作家和策展人艾维克·瑟恩(AveekSen)在文章《论不是一棵树》(OnNotbeingaTree)中强烈批驳了“语境的暴政”,认为亚洲艺术同样不局限于“一时一地”,而应该具有全球的普遍性。因此本次展览上,除了主题展“百科宫殿”,不少跨越国界的平行展同样有中国人的参与,比如在威尼斯有多年历史的“个人结构”平行展今年有近80位艺术家参与,既有日本艺术家小野洋子、美国艺术家克里斯·福莱泽(ChrisFraser),也有张羽、秦冲等4位中国艺术家。而蔡国强和展望等艺术家则参与了一个与玻璃相关的艺术展览。

即使是在国家馆领域,一些展馆也开始利用展览反思威尼斯双年展的国家主义结构。法国和德国今年互换了场馆。根据今年双年展里的一个笑话,这并非他们首次侵犯对方领土——不过这次是通过邀请的,为了庆祝宣示两国和平的《爱丽舍条约》签署50周年。在德国馆里,法国人派出了法国和阿尔巴尼亚艺术家安里·萨拉(AnriSala),其多重视频装置《纠结纠结解开》(RavelRavelUnravel)既优雅又复杂。而在法国馆,德国似乎要将“国家馆”概念瓦解:4位展示的艺术家,只有一位出生于德国。这是为21世纪的全球化所建起的“跨国馆”。

上一届双年展,美国人请来两位运动员,穿着“USA”运动服,在坦克上跑步。这一充满挑衅性的作品激起了来自世界的广泛谴责。而这一届,美国馆转换了思路,代表艺术家萨拉·西(SarahSze)将目光对准了日常用品。

即便不是一个国家馆,台湾馆也通过“这不是一座台湾馆”为主题,邀请到来自台湾内外的艺术家,谈论全球化语境下文化和身份话题。出生于德国、成长于马来西亚、生活于伦敦的台湾/德国艺术家白伯恩通过支离破碎的影像《时托邦》讲述了出生于台湾的阿美人李光辉在加入日军参加二战后独自生活于丛林30年后被发现的故事。时代变化,他独自生活于丛林,全然不知自己的身份已历经变迁。

智利馆的末日景象同样是针对威尼斯双年展的制度。艺术家阿尔弗雷多·贾艾尔(AlfredoJaar)挖了一口大池,里面满是绿色的泥泞液体,就像洗涤威尼斯潟湖的水一般颜色。每过三秒钟,一个绿园城堡(Giardini)——威尼斯双年展的原始展场,也是首批入驻的28个展馆所在地——的模型会浮现出来,几秒钟后再次沉没入池底。这番景象既让人联想到威尼斯因海面上升影响正在消失,更是对于威尼斯双年展陈旧的国家馆体系的抗议:关于民族国家的自豪感观念早该沉入废墟。

皇帝新装?

威尼斯双年展开展之际,喜玛拉雅美术馆在上海开馆。美术馆出资方、证大集团董事长戴志康在接受《东方早报·艺术评论》采访时回顾了2005年他赞助中国馆前往威尼斯的情景:“我跟着(中国美术学院院长)许江,看了一圈。我看全世界各种各样的当代艺术,西方的、中国的,没有一样东西能够触动我和感动我。我问许江老师,这些东西真的是艺术吗?许江老师的回答是:‘我也怀疑!’”

作为一个局外人,戴志康一番淳朴的表白却仿佛是不知深浅的小孩说穿了皇帝新装的秘密。

在戴志康看来,有中国艺术,有当代艺术,但是否存在所谓“中国当代艺术”,依然存疑。抑或,我们所见不过是“中国题材的当代艺术”?

朱其在微博上点评称:“实际上,这次平行展(未曾呈现的声音)很多作品不过是试图打西方的兴趣点,但西方人的唯一兴趣其实还是中国政治。”

过于关注中国身份的当代艺术终究只能是世界当代艺术格局中的一个特殊品种。

实际上,此番中国艺术界集体出击,达到了史无前例的规模。而在国外媒体的反响上,却是比以往更为冷寂的场面。国外媒体首先会关注自己的艺术,其次是从本方角度理解有共鸣的艺术。而国内媒体,甚至连本国参展艺术家也不甚关注。大概他们并不觉得这些艺术有什么了不起的。

不过媒体、艺术家、画廊、赞助方似乎对此并不担心。因为墙里开花墙外香似乎是中国当代艺术家的合理发展道路,待等香飘四溢,自然会获得国内认可。因而,他们才将欧洲大陆的一个艺术展视作本地区艺术最高荣誉。

这似乎和电影界有点相像,但至少,电影已是黎民百姓广为接受的一种文化形式,而艺术界呢?

观众在他乡——或许,这仅仅是表面上中国当代艺术的悲哀,不容忽视的是,不少中国当代艺术家依然没有自己的文化坐标,渴望获得西方认可的他们依然迷失在焦躁、浮躁甚至浅薄之中。

![张谷良的人物画艺术——中国美协中国画艺委会秘书长孙克评[图文] 张谷良的人物画艺术——中国美协中国画艺委会秘书长孙克评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eziw5swr3ga.webp)

![傅一清开启装置艺术展览新模式[图文] 傅一清开启装置艺术展览新模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yasbx3ukurk.webp)

![黄永玉的“江湖”情怀[图文] 黄永玉的“江湖”情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fl4zippujve.webp)

![张瑞田:诗情缭绕笔锋呼啸[图文] 张瑞田:诗情缭绕笔锋呼啸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/55l4izug3qt.webp)

![考古专家谈2013十大考古新发现:评选忍痛割爱[图文] 考古专家谈2013十大考古新发现:评选忍痛割爱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ieeoxytiag.webp)

![《新四大美女图》背后的审美思考[图文] 《新四大美女图》背后的审美思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tms0ilnlsv5.webp)

![齐白石《枇杷》真伪鉴别[图文] 齐白石《枇杷》真伪鉴别[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5iutetklp5v.webp)

![湖北美术馆展品遭神吐槽:土鳖无法理解的内涵[图文] 湖北美术馆展品遭神吐槽:土鳖无法理解的内涵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4mzjbagp0zh.webp)

![蛇文化的7大象征意义 包含情欲诱惑与智慧创富[图文] 蛇文化的7大象征意义 包含情欲诱惑与智慧创富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q0s1aglfuey.webp)

![皮影的流派与收藏[图文] 皮影的流派与收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g5jujbap0td.webp)

![宋庄二十年:前卫艺术是否到此为止[图文] 宋庄二十年:前卫艺术是否到此为止[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g2wlj2rmqbl.webp)

![陈丹青:自卑心理是中国当代艺术发展的动力[图文] 陈丹青:自卑心理是中国当代艺术发展的动力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ceyhycszhhe.webp)

![诚信的力量——当下展览断想[图文] 诚信的力量——当下展览断想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sgfaf0wrgl5.webp)

![沈鹏:耄耋之年喜耕耘[图文] 沈鹏:耄耋之年喜耕耘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/scqtosnh325.webp)

![东阳木雕受机械化冲击 谁来传承传统工艺?[图文] 东阳木雕受机械化冲击 谁来传承传统工艺?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcsdilm5yun.webp)

![许仲敏的艺术场域[图文] 许仲敏的艺术场域[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3gn0kjnztpx.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)

![审美首先是一种价值立场[图文] 审美首先是一种价值立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntszvxx3tin.webp)