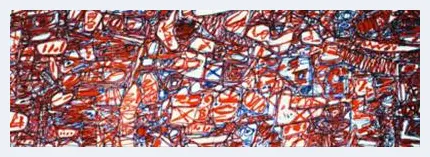

弗兰克·斯特拉《波伦布》

继《米勒、库尔贝和法国自然主义——奥赛博物馆珍藏展》在中华艺术宫揭开面纱之后,《电场:超越超现实——蓬皮杜中心藏品展》前天起在上海当代艺术博物馆展露真颜。在许多人津津乐道于两场展览的艺术品“天价”市值比较时,还有更多人提出了艺术赏鉴上的比较问题:和以“写实主义”和“自然主义”为艺术特点的奥赛博物馆藏品相比,以“超现实主义”为艺术特点的蓬皮杜艺术中心的这些藏品显然更抽象,更会让人看得一头雾水。

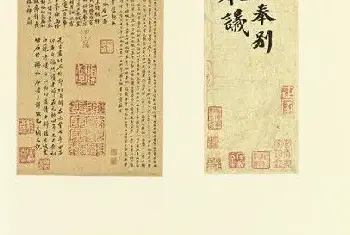

让·杜布菲《万物之理》

有业内人士评价,超现实主义是当代艺术的入场券,而如何看懂这张“入场券”,成了这场展览首当其冲的问题。

对此,法方策展人狄迪耶·奥丹爵先生的解答是,作品来自时代,要理解作品,最好了解那个时代的背景。超现实主义是上世纪二三十年代激荡于欧洲的艺术浪潮,它提出的关于创作源泉、创作方法、创作目的等一系列问题,是对当时社会制度和生存条件的怀疑,也是一场求新求变的“精神革命”,其美学观点影响至今。

黄永砅《蒙娜—芬奇》

中方负责人之一、上海当代艺术博物馆筹委会副主任龚彦解释,超现实主义崇尚表象的世界,它热爱偶遇的奇迹、梦、黑夜和爱情,它不批判世界,不改造世界,而是另造一个世界,哪怕这个世界是幻象。此次参展的让·杜布菲的《万物之理》显得狂野、恣意,作品上,红、白、蓝三原色组成颜色与线条之间互相交融、颠覆、互为界限又互相打破,如果说还存在一种秩序,那仅存于画家的想象中。同样,弗兰克·斯特拉的油画作品《波伦布》利用计算机信息技术重复利用自己以往作品中的图案创作而成,波伦布的名字则来自于中世纪著名小说《曼德维尔游记》中的一座想象中的城市。作品看似呈现三维立体,实际上只是画笔制造出的视觉幻象。

超现实主义也并非全是“幻象”。爱与欲一直是超现实主义的重要内核,艺术家安德烈·布勒东就曾写道:“如果您喜爱爱情,您就会喜爱超现实主义。”此次,安德烈·拉佛瑞的《借鉴1°瀑布2°煤气灯》也来到了上海当代艺术博物馆,作品是对杜尚遗作的“重读”,垂死的“新娘”手中举着一盏孤独的煤气灯,照亮私密的身体:它即是晦暗的欲望的对象,又是偷窥者眼睛的象征。而杜尚的作品《瓶架》则是另一种的风格。1914年,马塞尔·杜尚在百货公司的五金柜买了一瓶架,他的购买理由是“这个选择是处于视觉的麻木,而且那一刻的品位完全消失……实际上是一种完全麻醉的状态”。之后,他在这件商品的底部刻上铭文,成为一件杜尚的代表性作品之一:视觉上的造型和思辨性的铭文构成了作品的两个维度。

相对来说,蓬皮杜艺术中心收藏的中国当代艺术家的作品也许更容易让中国观众理解。黄永砅的《蒙娜—芬奇》,灵感来自于透光效果,两幅著名的肖像《蒙娜丽莎》和《达·芬奇自画像》因为重叠而产生了一幅新的肖像。

正如龚彦所说,“超现实主义是当代艺术中最无观看障碍的艺术,只有一串串拥挤的物象和物象原子的符号,背后没有意义支持。”但如果按照我们的惯常思路,观看超现实主义作品那就是“一路障碍”。又或许,当我们“不用懂”的时候恰恰正是“懂了”的时候。

![赵半狄:我不属于任何圈子 不想有归属感[图文] 赵半狄:我不属于任何圈子 不想有归属感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1umpjyai0q.webp)

![是保护徽文化还是兜售古建筑[图文] 是保护徽文化还是兜售古建筑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zh3ejco15sg.webp)

![徐小虎谈名画的真迹与伪作[图文] 徐小虎谈名画的真迹与伪作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pcp1usrcqhg.webp)

![“大岛君是我们这一代日本影人的骄傲”[图文] “大岛君是我们这一代日本影人的骄傲”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wfvixutilki.webp)

![画家娄师白:大师身后的大师[图文] 画家娄师白:大师身后的大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xndgsa4v20w.webp)

![三问新水墨[图文] 三问新水墨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3hq54xp5sk5.webp)

![从钱穆到钱锺书:北大未名湖取名考源[图文] 从钱穆到钱锺书:北大未名湖取名考源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sgznbvtczas.webp)

![广东印学:既很新又很雅[图文] 广东印学:既很新又很雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g1tbbujdvzb.webp)

![炫像——张卫水墨艺术展题记[图文] 炫像——张卫水墨艺术展题记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4g21kirac1k.webp)

![小柯谈人生:一半为理想 一半为现实[图文] 小柯谈人生:一半为理想 一半为现实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/slgdzkm3bye.webp)

![徐佳和:《时代肖像》,为谁画像?[图文] 徐佳和:《时代肖像》,为谁画像?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2aijeyci23y.webp)

![哲学家与画家的共振[图文] 哲学家与画家的共振[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yccq2dzxmw3.webp)

![自杀漫画呈现民国社会病态风潮[图文] 自杀漫画呈现民国社会病态风潮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/atwvfjkliwe.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![文人画的文化价值正在回归[图文] 文人画的文化价值正在回归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xara4lj140t.webp)

![笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文] 笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkjr2jitcgk.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文] 中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo123pprm5x.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)