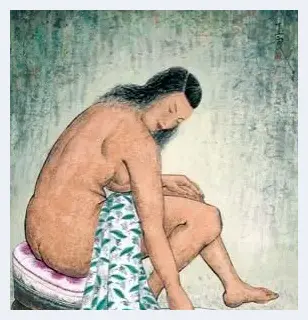

女人体潘玉良作

从进入20世纪到新中国成立前的几十年,中国经历了清王朝的覆灭和民国的兴衰。可以说,这是中华民族在几千年岁月长河中最惊心动魄的几十年。这样的时代背景,成就了女子绘事发展的无限可能。站在封建帝制的尾点上,一方面由于皇权的崩溃、帝制的瓦解,旧的体制、规范、风习、信仰逐一遭到破坏甚至崩盘,人们在新的社会里产生了新的感受、新的发现、新的错愕与震惊;另一方面,强大的保守、顽固势力和封建王朝的追随者着力抵制新的事物。在他们眼中,一切新体制、新思想、新事物都是不仁不义、不忠不孝的,都是对老祖宗的背叛。在新旧交替的冲击之下,女子从艺必受影响。她们既接受了传统的闺阁教育,又受到西方思想、文化、艺术的影响,在绘事上逐渐有了自己的主张,女子从艺逐渐走向自觉。她们走出闺阁,组画会、办展览,甚至出洋学习西画。如果说之前闺阁女画家的画作中带有闺阁气是一种特有的气质,那么闺阁之外的她们,画作则增添了多样气质和多种情态。

花蝶图谢月眉作

花蝶图谢月眉作

她们有的延续传统,仍作国画。李秋君、顾青瑶、顾飞、潘素是其中的佼佼者。她们承接19世纪余绪,或是名师之徒,或是名父之女,或是名士之妻,抑或同时兼具几种身份。她们不仅在绘画题材上从闺阁画家的花鸟、仕女拓展到山水、人物,而且一扫原来的纤弱之态。她们不再把自己关在门内,而是走出闺阁,遍访名山大川,看尽人生百态,作品神完气足,具有浓郁的生活气息和时代气息。顾飞是黄宾虹先生之高徒。她的山水画,挺拔峻峭、清润深远,于山水之形外更得山水之气韵。这份钟灵毓秀源于跋山涉水之后她对真山真水的生动感受。黄宾虹曾在她的作品上题词:“观其落纸风雨疾,笔所未到气已吞。”

平安蔬果图周炼霞作

她们有的接受新论,转习西画。潘玉良、蔡威廉、关紫兰、丘堤、梁白波是其中之代表。她们一部分出身于传习所、艺术学校等教育场所,一部分则在具备一定美术基础之后出洋学习,大多留日、留欧、留美。习西画的女子,小脚蹒跚,却也一步一个脚印,迈出深闺,走出国门。她们对西方的传统写实与现代艺术兼收并蓄,开阔了视野,同时也开阔了胸怀。蔡威廉是蔡元培之女。她先就读于比利时布鲁塞尔美术学院,后毕业于法国里昂美术学校。她的绘画面貌多样,既有扎实的写实功底,又能作具有象征意味的肖像画。其作品《女孩》就充满了浓郁的“后印象”味道。蔡威廉的画风洒脱、厚重,创作手法多样,画面具有丰富、强烈的艺术感染力。

她们有的游艺于传统与新论之间,主动探求绘事发展的新方向和新方法。方君璧、潘玉良、孙多慈等都为中国绘画的创新做出过重要贡献。法国巴黎东方美术馆馆长叶赛夫评价潘玉良说:“她用中国书法的笔法来描绘万物,对现代艺术已做出丰富的贡献。”著名美学家宗白华在1935年中华书局[微博]出版的《孙多慈素描集》的序中评价孙的肖像画说:“以中国纸笔写肖像,落墨不多,全以墨彩分凹凸明暗;以西画的立体感含咏于中画之水晕墨章中,质实而空灵,别开生面。”

走出深闺的她们,敢于追求艺术,创作时不仅题材多样、画种丰富,作品更是脱去许多小女儿情态,增添了充满生命活力的人情味。在这样一个每分钟都在变化的新世界里,身为女画家的她们,不能也不可能置身世外,唯有拿起画笔,在画布上挥洒更多的生命体验,寄托更多的人文情怀。她们的作品脱掉浓郁的闺阁气,染就了别样的女性美——清冽的品格,温柔的性情,坚强的内心。

众所周知,1840年以后,清王朝在屈辱中打开国门,自此永无宁日。农民起义、列强侵略、洋务运动、维新变法、革命起义、保皇复辟、军阀混战,各种势力此消彼长、相互制衡,中华大地烽烟四起。面对

“数千年未有之大变局”(李鸿章语),国人虽然有何去何从的彷徨,但这一份乱象,却乱出一份自由,乱出一份随意。乱象之下,是封建集权钳制的松动,是新鲜事物的不停闯入,是思想的解放,是人格的独立,是灵魂的觉醒。晚清变局与民国乱象为新事物的涌入先开窗后开门。鸦片战争之后,清廷允许在通商口岸传教。来华的传教士大多明确信奉男女平等的原则。他们来中国传教,被视为“决心投入一场十字军运动,以争取中国妇女的‘平等权利’”(费正清《在华传教事业与美国》)。他们借助报刊对女子教育进行大力宣传,并创办教会女学。然,彼时教会女学所招收的多是贫困人家的女子或孤儿、流浪儿,所教授的基本是能让她们在成年后掌握的一些谋生技能。因此,虽然他们宣扬“男女平权”,为中国女性推开一扇了解新事物的窗,但并没有触动中国男尊女卑观念的根本。甲午海战之后,这扇了解新事物的窗越开越大。鉴于日本弹丸小国的胜利,国人对西学的态度为之改变。登上历史舞台的“维新派”对西学客观了许多。他们认为,要承担救亡图存的历史使命,占人口一半的女性是一支不可忽视的力量。因此,“非遍开女学以警醒之不可”(康同薇语)。然,自办女学的“维新派”是以培养“上可相夫,下可教子,近可宜家,远可善种”(梁启超语)的新家庭主妇为鹄的。以西方女学的教育制度来灌输中国传统文化意识,其目的并不是唤醒女性独立自主的人格意识。以孙中山为首的“革命派”在辛亥革命之后,第一次以民权思想来阐明女性的权利,提出男女平等的内容,明确提出女子有入学、交友、婚姻自由、参政权四项权利。然而革命之后,胜利果实被窃取,孙中山的很多主张并没有得到实施,却也带动了女子为争取自己的权益而参加各种活动以及革命斗争。

这期间,在女子美育方面,有上海速成女工师范传习所、民国女子工艺学校、爱国女校附设的女子手工传习所、天津中国女子图画刺绣学校等。但是,这些传习所和学校,从其名称可以看出,其开办的目的仍是以让女子具有谋生手段、生存技能为主,真正以美育为目的的女子美术学校较少。但是,女校的创办、女学生的有增无减,是女性意识觉醒的最好证明。了解新事物的窗越开越大,禁锢女子的封建枷锁被打松,越来越多的女子从深闺走出。这为女画家的增多提供了机会,为女子从艺提供了可能。

思想启蒙是女子从艺走向自觉的根本原因。女子从此成为具有独立人格的人,被当作“人”来看待。思想启蒙带来的是各种解放。作为一个具有独立人格的人,她们不用追随男画家风尚,不用讨男画家喜好。她们可以远足写生、参加展览、出洋习画,可以参加男画家组办的画会,更可以自组画会——从前不能做的事情,统统解禁。

1915年9月,陈独秀主编的《新青年》在上海创刊,拉开了“新文化运动”的序幕。“新文化运动”倡导自由、平等、独立,第一次全面、激烈、直接、公开地抨击了封建文化,企图唤起民众的觉悟。“五四”之后,青年们的思想和行为大为解放,致力于“介绍西洋文化,攻击封建思想”,以取得法律上之平等人权、伦理上之独立人格、学术上之思想自由。在“科学”与“民主”两面旗帜之下,女子解放问题有了实质性进展。1918年9月,胡适发表《美国的妇人》,以西方女子为标的,提出“超贤妻良母主义”,宣传美国妇女“在社会上谋自由独立生活”的“自立”榜样,呼吁中国女子仿而习之。广大知识分子积极呼吁“男女平等”“社交公开”“婚姻自由”“妇女解放”,使新一代知识女性因观念革新而产生巨大的行为改变。如果说在“戊戌维新”思想解放大潮的冲击下,少数先进女性开始觉醒;那么经历了“新文化运动”和“五四运动”启蒙思想的洗礼,女子终于能以一个独立的个体身份而存在。1919年2月,李大钊连续著文提出“现代民主主义的精神”,呼吁在教育上“也要求一个人人均等的机会,去应一般人知识的要求”(《平民主义》)。

1919年,上海美专开放女禁,招收了潘玉良、刘苇、荣君立在内的7名女学生,打破了“男女授受不亲”的陋习。此后,苏州美专也开始招收女生。就读美术学校的女学生逐年增加,男女同校不再被人不齿,女子进学校成为时尚。不仅如此,香港女画家冯文凤于1918年在香港创办女子书画学校,1925年在上海开办分校,只收对书画感兴趣的女学生。1926年,李文华、李文芳两姊妹同其母亲在北京组建了北京女子图画研究会。

那么,这些“娜拉”在“出走”之后会怎样?她们从美术学校毕业之后,从海外留学归来之后,从名师艺成之后,一部分到学校成为教美术的女先生,如毕业于上海美专的黄佩芬、蔡绍敏、刘苇,毕业于北京女子师范学校的张光。出洋归国的潘玉良、蔡威廉、唐蕴玉等分别在上海美专、杭州艺专、国立北平美专、中央大学艺术系任教。女画家不仅作为学生出现在学校,更为人师表,堂堂正正地做起了男学生的先生。还有一部分,自开画室招收学生。如顾青瑶,门下学生几达四十人之多;叶世芳、谢美暇、张同箴、谢景荀等都是“全才女艺人”陈小翠门下。另外一部分成为职业画家。她们明示润格,作品大大方方进入艺术品流通市场。如中国女子书画会在其出版的画册后面清楚地附有会中女画家的作品润格表。如刘苇1927年在宁波、上海办个展时,明码标价:堂幅八尺六十元、五尺三十元、四尺二十元,单条每尺三元,卷册每尺五元,扇面每件五元。此外还有附则:劣纸不收,点景加倍,润资先惠,约期取件。这些都表明女画家地位的提高,她们的作品再也不是上不得台面的闺房之乐。绘事于她们已然成为获得独立自主地位的手段。

西画作为一种全新的绘画形式,国人从不接受到接受,从夷技到艺术,从传教的工具到新的美术形式,其在中国的传播用了很长时间。西画的来势汹汹,引起了很多人的关注,女画家也在其中。她们在专业的美术学校里学习西画,更有人出洋去学习。以推进中外美术交流为目的的“晨光美术会”1920年在上海成立,陆景兰是发起人之一,翁元春是画会委员之一。这个画会不仅男女同会,且进行人体绘画创作时男女同室。此外,蔡威廉、王静远是林风眠1924年发起组织的“艺术运动社”的得力成员,潘玉良、唐蕴玉、金启静、李秋君与一众男画家于1927年共同创办“艺苑”。“白鹅绘画研究所”“南风社”等西画画会也都有女画家的参与加入。

除了对西画组织积极参与外,女画家们同样热衷于研究中国画的画会。张光、王叔晖、洪怡湖等先后加入了成立于1920年的“中国画学研究会”,唐石霞、洪怡湖、徐聪佑等参加了1927年成立于北平的“湖社”,顾飞、杨雪瑶、杨雪玖等加入了上海的“素月画社”。另外,“西泠书画社”“中国画会”等组织都有女画家参与。1934年,一群女画家还成立了“中国女子书画会”。该画会最初由冯文凤、李秋君、顾青瑶、顾飞、陈小翠等发起倡议,得到吴青霞、谢月眉、唐冠玉、周炼霞、陆小曼、鲍亚辉、余静芝等响应。“中国女子书画会”是在国内成立时间最早、持续时间最长、规模最大的一个女子画会,拥有近二百名会员。这是一个由女画家发起、女画家打理、女画家组成的全女班。画会经常组织各种活动,加上人数众多,影响力颇大。《时代画报》等报刊为画会作过专题报道,称其是“女子艺术界空前之集合”。为推广女画家作品、提高女画家知名度,画会编辑出版了《中国女子书画特刊》。画会还每年举办画展:1934年6月在上海“宁波同乡会”举办第一次画展,1935年5月在上海“湖社”举办了第二次,1936年又在“宁波同乡会”第三次举办画展,1937年抗战前夕举办了第四次。上海“孤岛时期”,画会停止了办展,直至1948年恢复。美术评论家陶咏白认为,“中国女子书画会”是一批有觉悟的女性艺术家为争取女性在艺术上的独立地位自发组织起来的女性画会,是中国女画家主体意识广泛觉醒的标志。

这一时期,女画家对于以展览的形式展示画艺、推广画作、传播画名十分热衷。她们不但参加联展,还经常举办个展。1927年的“上海美术联合画展”、1928年的“南京第一届美术展览会”、1929年国民政府教育部举办的“全国首届美术展览”都有女画家参加。方君璧在1924年巴黎美术展览会上被称为“东方杰出的女画家”,潘玉良在西方画坛也享有盛誉。1928年,潘玉良从法国留洋归来连办六次个人画展,被称为“中国西洋画第一流人物”。具有现代“野兽派”画风的关紫兰分别于1929年在日本、1930年在上海举办个展,被称为中国艺术界“远处的一盏明灯”。冯文凤、陈小翠、顾飞、谢月眉分别以其各自擅长的书法、仕女、山水、花卉连续举办三次“四家书画展览会”,在上海引起强烈反响。

20世纪二三十年代的画坛充满了各种矛盾。本意守护文人画的“国画研究会”,以西方流行的“现代派”为立论根基,立足于“现代派”的重情感表达和突破写实来维护传统文人画,以最前卫的现代思想“抱残守缺”。主张“美术革命”的陈独秀、康有为,偏偏无视蓬勃兴起的西方现代艺术。西方“现代派”要革的其实正是“写实主义”的命,而陈、康却要用被革的“写实主义”来革中国文人画的命。种种矛盾不能反映孰优孰劣,只能说明面对新事物的冲击,不知何去何从的中国画坛因持不同论点的画人而尝试着不同的绘画道路。中国画坛的整体趋势影响着女子绘事的走向。同时,女子绘事的发展也是当时中国画坛的一个缩影。

如果说魏晋时期是中国艺术发展的自觉时期;那么到了晚清,女画家仍未达到自身对艺术的自觉。然,进入20世纪,女子绘事蓬勃发展。她们的画不再是闭门造车,而是充满了对自然、对生活、对时代的感受。这些是女画家地位提高的表现,也是女子从艺走向自觉的表现。绘事既体现了她们拥有自由、自主的地位,又是她们获得独立人格的手段。她们走出闺阁,虽然步履维艰,但踏踏实实、堂堂正正。

![刘野:艺术不是批判社会[图文] 刘野:艺术不是批判社会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntfrv0p1bpv.webp)

![刘玉来:人体彩绘滥觞说[图文] 刘玉来:人体彩绘滥觞说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1pysqmzfnv0.webp)

![陈履生:中国国家博物馆已跻身于世界大馆行列[图文] 陈履生:中国国家博物馆已跻身于世界大馆行列[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/us5xfumupih.webp)

![吴理人:巧以六法绘西湖[图文] 吴理人:巧以六法绘西湖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fursyimdz0x.webp)

![崔如琢:75岁要超毕加索[图文] 崔如琢:75岁要超毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sz2lvr4fobn.webp)

![张劲松作品赏析——植根于传统 广采博学[图文] 张劲松作品赏析——植根于传统 广采博学[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k5bwzdq5ati.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![从李如《马克思与马克思的一次约会》谈起[图文] 从李如《马克思与马克思的一次约会》谈起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbb4mr4khyl.webp)

![Unmask:以多元的姿态介入艺术[图文] Unmask:以多元的姿态介入艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ywruis3u2q5.webp)

![关注社会变迁的中国当代摄影最有意思[图文] 关注社会变迁的中国当代摄影最有意思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qitzg3gr1hb.webp)

![刚烈的唐寅[图文] 刚烈的唐寅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nj3ahvb5tnz.webp)

![我想成为一名画家:大卫·林奇谈美术学院对其影响[图文] 我想成为一名画家:大卫·林奇谈美术学院对其影响[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wvll4ectz24.webp)

![姜国芳:用画笔捕捉音符的人[图文] 姜国芳:用画笔捕捉音符的人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bnp4m30wrzl.webp)

![专访姜洪:经济学者中岀色的书者[图文] 专访姜洪:经济学者中岀色的书者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qlvk2mdhp1f.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![展览为何日趋乏味平庸[图文] 展览为何日趋乏味平庸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xnaa30tdfv3.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![戴丹:梵高的启示[图文] 戴丹:梵高的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/finoeyslohc.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)