图片资料

图片资料

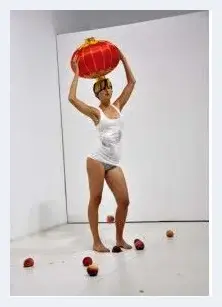

行为艺术是指在特定时间和地点,由个人或群体行为构成的一门艺术。行为艺术必须包含以下4项基本元素,除此之外不受任何其他限制:时间,地点,行为艺术者的身体,以及与观众的交流。该艺术不同于绘画、雕塑等仅由单个事物构成的艺术。虽说理论上行为艺术可以包含一些相对而言更为主流的活动,比如:杂耍、喷火、体操等杂技,以及戏剧、舞蹈、音乐等,但这些一般归为表演艺术。行为艺术通常仅指视觉艺术范畴中前卫派或观念艺术的一种。

现在流行意义上的行为艺术,最初是在20世纪60年代根据艺术家维托·阿肯锡、赫尔曼·尼特西、约瑟夫·博伊斯和艾伦·卡普洛等人的作品来定义的。上述艺术家创造了“事件”这一概念。西方文化理论家一般认为,行为艺术活动可追溯到20世纪初,比如达达主义——主要艺术家包括特里斯坦·查拉和理查德·胡森贝克——一般被认为是非传统诗歌艺术的主要起源。然而,早在文艺复兴时期,已有艺术家进行公众表演,这可以说是现代行为艺术的先驱。行为艺术并非仅在欧洲发源,在亚洲、拉丁美洲等第三世界国家以及土著部落中都可找到行为艺术家。

在行为艺术学者罗斯李·哥德堡的作品《行为艺术:从未来派到现代派》中曾这样描述过:“行为艺术一直是一种直接对大众进行呼吁的方式,通过使观众震惊,从而重新审视他们原有的艺术观及其与文化之间的联系。相反地,民众对媒体的兴趣,尤其在20世纪80年代,起源于民众对进入艺术世界的显著欲望,这种‘进入’包括观赏其典礼、其独特的社团,以及艺术家们设计出的种种惊异(且通常非正统)的表演。行为艺术作品既可以单人也可以群体完成,可含由表演者自创或协作完成的灯光、音效及视觉效果,表演地点可以是美术馆、画廊或其他‘替代场所’——剧院、咖啡馆、酒吧、街角等等。与戏剧不同的是,在行为艺术表演中,表演者就是艺术家本人,偶尔会有一类似演员的角色,表演内容也罕有传统结构或叙述方式。表演既可以是一系列密集的手势,也可以是大尺度的视觉戏剧;既可以是自发的即兴表演,也可以是经过数月排练的演出;持续时间可从几分钟到数小时不等,场次不限,有否剧本皆可。”

行为艺术包含以下流派:身体艺术、激浪艺术、动作诗以及互动媒体等。有些艺术家——比如“维也纳行动艺术者”和“新达达主义者”——更倾向于使用诸如“现场艺术”、“行动艺术”、“介入品”或“演习”等术语来描述他们的活动。

是谁“误读”了行为艺术

国内进行行为艺术的尝试出现在上世纪80年代中期,据中国当代艺术“教父”栗宪庭称,他所能查找到的最早出现在国内的行为艺术案例是由中央工艺美术学院学生吴广曜在1985年所完成,当时吴所采用的方式是包裹自己身体,而这样的包裹方式也成为之后数年里国内行为艺术的主要呈现方式,包括赵建海、康木、奚建军、丁乙、张培力、耿建翌等人都有过类似的行为艺术尝试。随后,中国的行为艺术在“东村”时期迎来高潮期,张洹、朱冥、马六明、苍鑫等专门从事行为艺术创作的艺术家也逐渐被国人所关注,并受到许多国际策展人的认可,进而走出国门,以行为艺术家的身份参与到众多的国际性大展当中。

依照栗宪庭的话来说,“中国的行为艺术走向国际,为世界艺术界所关注,始于东村。但是,这些艺术家所付出的,以及遭受到的压力,是世界上大多数国家的艺术家所难以想象的。”

遭受压力是当时所有在国内从事当代艺术创作的艺术家的普遍感受,而之所以将这份压力特指于行为艺术家身上,相比还是与其本身的创作语言——以身体作为创作媒介——离不开关系。

这里的被误读不单指当时社会对于行为艺术这一单独门类的误读,也包括众多从事行为艺术创作的艺术家对于行为艺术本身的误读。诚然,依照行为艺术的定义和构成要素而言,创作者的身体是必不可少的媒介,运用身体作为表达方式也自然就成为行为艺术的唯一方式,但是不是行为艺术就必须要裸露身体?回看上世纪发生在中国的行为艺术,“裸体”似乎已经成为了行为艺术的代名词,而“裸体”就等于行为艺术的观念也在很长一段时间里成为了国人对于行为艺术的普遍认知。试问,在上世纪80年代思想观念还相对封闭的中国,以“裸体”作为表达艺术理念的行为艺术又怎能不备受打压,即便是在今天,一些对行为艺术并不了解甚至毫无认知的有心人士,也在寄希望于用这种以艺术之名的“裸体艺术”(暂且将其看成为艺术)制造话题,增加知名度。且不论早已被国人打入冷宫的“羞耻心”,单从艺术角度而言,动不动就于大庭广众之下的“脱光”举动,充其量也不过是“行为”,而丝毫没有“艺术”可言,而此类人等堂而皇之的冠以行为艺术之名的举动,也让本就在风雨飘摇之中的行为艺术变得更加“恶名远播”了。

“裸体”、“自残”、“道德底线”行为艺术=疯狂艺术?

行为艺术源发于西方美学体系之下,在进入中国之初,国内对于行为艺术的认知可谓是“零”,而最早从事行为艺术创作的国内艺术家对于行为艺术是何物也在半知半解之间,一些本着勇于尝试心理的艺术家偶然借此尝试,意图以此来表达对于当时社会现状尤其是在艺术文化领域的生存感受,就如同栗宪庭所言,“出现自上世纪80年代至90年代的国内行为艺术,其艺术语言都带有明显的‘社会行为的特征’,而‘东村’的行为更强调赤裸裸的身体语言,并且更多通过‘自虐’的方式来表达他们的生存感受。”

而正是这种带有“社会行为的特征”的行为艺术方式,以“赤裸裸的身体”和“自虐”的方式在成为特定历史时期的行为艺术的集体特征之余,也诱发了国内整体行为艺术的未来走向——“裸体”、“自虐”、“道德底线”。

“裸体”算不算艺术?“裸体”是不是就等于“色情”?这是行为艺术在国内最受争议的部分,也曾有众多从事此类艺术创作的艺术家因“裸体”而涉“色情”被警察带走。年轻策展人张海涛在谈到行为艺术“裸不裸”时介绍称,“行为艺术‘裸不裸’是一种语言问题,用裸体更多的是身体的体验借此表达一种态度和观念,艺术家作品表达需要使用这个语言,而不是为了裸而裸,为了哗众取宠而哗众取宠。在实施中只要不以色情为目的也构不成情色的罪名。至于作品的质量需要根据每个艺术家的理解能力和作品价值来判断。”

只要不以色情为目的就不构成情色的罪名。这似乎是对“裸体”与“色情”之于行为艺术的最好解释,但如何判别行为过程当中的“裸体”不具备“色情”的成分?这似乎依旧是一个没有解决的问题,如果依照张海涛的说法,只要不带有色情成分,所有“裸体”的行为都能成为行为,那么,前段时间被炒得沸沸扬扬的年轻艺术家成力的《艺术卖比》行为又该如何被界定呢?于美术馆展览现场进行性交,如此行为能算得上行为艺术吗?又如何让观众不带有情色眼镜去欣赏作品?而后所谓的对于该行为的支持又体现了国人怎样的价值观念?即便是其在模仿杰夫·昆斯早年的作品,抑或是向其致敬,可山寨终究还是山寨,就连试图打破禁忌的方式也显得如此的低俗。

“裸体”之外,“自残”也是当前国内行为艺术的主流因素之一,其所对抗的大概是“身体发肤,受之父母”的传统观念,而以此种方式进行的艺术创作,也被国内艺术界看作是成为行为艺术家的必要条件,“断指”、“取骨”在所不惜。好象从事行为艺术,就必须要有自我摧残的气魄。

“裸体”与“自残”,都会归结于对传统“道德底线”的反击与抵制,而所有与“道德底线”做斗争的艺术形式都会被冠以前卫之名,行为艺术作为所有艺术门类之中最激进、最前卫的代表,自然不会落于其他艺术门类之后。就如同著名批评家高名潞在《墙》一书中所说的,“‘人有多大胆,地有多大产’,行为越疯狂,你可能被指为越激进。在自由的名义下,与体制的对抗越激烈,越有可能成为英雄式的人物。这也是当年所有在‘89现代艺术展’上做行为的艺术家最终都功成名就了的原因。这是艺术家的英雄主义情结的结局,在野的艺术家使得行为艺术走向了‘仪式化’。”

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![沈鹏:耄耋之年喜耕耘[图文] 沈鹏:耄耋之年喜耕耘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/scqtosnh325.webp)

![世界范围的艺术惯性巨人症[图文] 世界范围的艺术惯性巨人症[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bxkslkbuwq2.webp)

![笔精墨妙——记祝秀琴其人其画[图文] 笔精墨妙——记祝秀琴其人其画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/miekn4mqq5u.webp)

![西方雕塑艺术源远流长[图文] 西方雕塑艺术源远流长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1kjk3o0q303.webp)

![毛焰:没有比独立更让人愉快的事情[图文] 毛焰:没有比独立更让人愉快的事情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ep2ymkeu4wv.webp)

![打破疆界:策展人与艺术家对谈第14届OPEN行为艺术节[图文] 打破疆界:策展人与艺术家对谈第14届OPEN行为艺术节[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qprp1ie3f2l.webp)

![王春辰:青年艺术家应警惕模式固化[图文] 王春辰:青年艺术家应警惕模式固化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzmoqxc3euf.webp)

![荷赛摄影奖为何爱葬礼[图文] 荷赛摄影奖为何爱葬礼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q14vczecdig.webp)

![让每个字都有生命力[图文] 让每个字都有生命力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dhuxt0f4uxl.webp)

![吴理人:巧以六法绘西湖[图文] 吴理人:巧以六法绘西湖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fursyimdz0x.webp)

![徐锦江访谈录:大侠也可以很文艺[图文] 徐锦江访谈录:大侠也可以很文艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x1zocxzyvdp.webp)

![李珍新:研习书法如妙功[图文] 李珍新:研习书法如妙功[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gforufk20aq.webp)

![余华不怕被批评:不骂我就意味着我被遗忘了[图文] 余华不怕被批评:不骂我就意味着我被遗忘了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ui2vo4uoynn.webp)

![冯国伟:看傅雷如何为黄宾虹策展[图文] 冯国伟:看傅雷如何为黄宾虹策展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mlyqltsvwtc.webp)

![文人画的文化价值正在回归[图文] 文人画的文化价值正在回归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xara4lj140t.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![原研哉:无印良品美学炼金师[图文] 原研哉:无印良品美学炼金师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qma0hjh2fmw.webp)

![陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文] 陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3bjpqsdyeo.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)

![沈津:漫谈名家所治藏书印[图文] 沈津:漫谈名家所治藏书印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zwrb50qdk4g.webp)

![回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文] 回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1svsplj1e5f.webp)