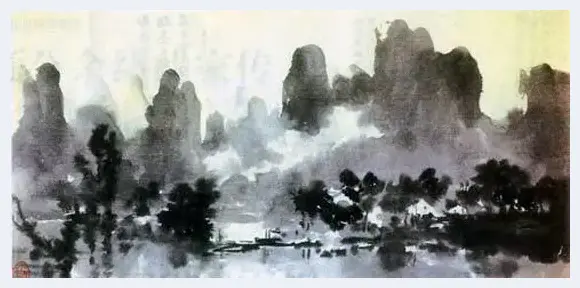

漓江春雨

在传统国画中对于光影的处理向来没有准定的规律,我们观摩明清时代的作品,基本没有明显使用光影效果技法的。不过,我们并不能就说那时的国画家对于光影缺少认识。古来的“石分三面”“阴阳向背”就是对光影进行具体表现的操作技法理论;所谓的各种皴法、染法就是对光影表现的技法手段。外来光影技法在国画发展的最初不久就已经被个别画家运用,如南朝梁绘画成就最大与顾恺之、陆探微以及唐代的吴道子并称为“画家四祖”的张僧繇就吸收了天竺等外来艺术之长处,在中国画中首先采用凹凸晕染法。不过,对于光影的运用在此后的画家实践中却并没有得到进一步的光大。

中国南朝齐梁间画家、理论家谢赫提出了著名的“谢赫六法”。在此六法中如果说“气韵生动”说的比较虚的话,“应物象形”、“传移模写”、“随类赋彩”说得具体且没有任何争议的话,那么“骨法用笔”就说的很明确,且此后实际就成了传统国画在用笔上的不可颠覆的至理名言。因为“应物象形”说的是画什么必须像什么,“传移模写”说学习绘画所经的临摹过程,“随类赋彩”说要根据所画固有色上色,一般都不会有什么疑义。“气韵生动”虽说不会有什么争议,但具体评价起来可能意见有所不同。至于绘画中强调“骨法用笔”,这看似平常,实际却真真道出了传统国画必须遵循的精髓。谢赫六法中只有骨法用笔、随类赋彩属于绘画手段,而随类赋彩又十分明确的规定了上色的方法。因为上色的技法并不复杂到难于掌握,故此它对于画的品质高低影响不大,而相比之下掌握骨法用笔的难度却没有那么简单了。下面我们就探讨一下国人为什么如此的推崇“骨法用笔”。

传统国画中讲求的用笔与西洋画中所讲求的用笔有本质的不同,这是因为国画中所说的用笔是书法用笔,它不惟追求外形美,且追求具有内在美的骨法美。骨法美不仅说点线外在如骨骼般坚挺结实,且具有表现社会人所具有的品格精神美的效果。历来说书如其人,说的就是书者品质优劣会在作品中有所体现。传统国画中的用笔与书法用笔等同,也具有对社会人品格的表露特性。书法点线的这种艺术表现特性是不以人的意志为转移的客观存在。实际上书画中的用笔就是书者品格精神物化的结果。既然如此,可见骨法用笔所显露的实际就是画者处世的骨气而已。

是的,中国传统文化历来最讲求精神,而在谈及精神时最讲求的便是骨气。南朝宋刘义庆《世说新语》云“阮思旷骨气不及右军”,宋罗烨《醉翁谈录·钱穆离妻而后再合》云“幼而聪敏,长而好学,风姿粹美,骨气轩昂。”足见古代文人注重骨气,骨气为文人所重。今天看来,在绘画中骨气已成为了传统文化历史的遗存。但在古人看来那却是人格品行的象征和表现。孔子认为的“杀身成仁”实际就是坚守骨气的极至!他说的:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之”就是人平时应具备的人格品质。孔子的儒家思想在汉代以后便因为汉武帝独尊儒术而雕刻般深深印在历代人的骨子里。因此古代画家也深受这种思想的洗礼,在他们的人生中强调做人的骨气不说,在他们的作品中必然也会推崇骨气。不言而喻,绘画中的骨气必然需要有一种表现形式,或曰存在的形式。

中国绘画的工具与书法工具相同,都是毛笔。因此构成国画的表象是笔划和晕染。粗略的说,一幅国画是由具形的线段和晕染的水墨痕迹构成的。而画中的物象基本是由线段勾勒而成。如果不用线段而用单纯的墨迹,则被称为没骨画。大多数国画都是有骨画。国画中的物象不但需要勾勒外形,且需要用点、线段进行皴。为此形成的物象不以表现光感为主而以表现笔墨为主。就是说物象给人的观感主要是线段,内中虽然表现了光,但不是以表现光为主。

我们知道,历史上的中国是一个书法的国度,书法中的精髓就是用笔,用笔的核心就是点、线,点线所追求的实质就是坚挺的骨力。从外形上看,有骨力的字如支柱坚实的房子,又如骨骼结实气血充实的人挺立着,没有骨力的字则如一滩缺少活力的泥。从内在的意蕴看,骨力可以显现出人的一种非凡气宇和精气神情感。所以书法体现的不惟是点、线的形态美,而且更重要的是内在的骨力美。王羲之的字遒媚,遒即指骨力;欧体笔力劲健,柳体均匀瘦硬,颜字雄浑厚重,赵体圆秀流动。为此赵体才被人们所质疑。历来人们在质疑赵子昂作为南宋遗逸而出仕元朝“薄其人遂薄其书”外,尚因为其字外在少有骨力。其实就赵体笔画而云,那也是有骨力的,只是他更强调外在形式美而已。历来被人们称之美的点、线,其内美就是骨力。艺术作品中的思想实际就是通过外在的形象来体现的。应该明白,人思想中的骨气就是通过书体外在的点线中的骨力来体现出。书画同源,即是说他们在用笔的本质上是相同的。所以说传统国画中的用笔也是强调骨力的。

我们强调中国传统绘画骨力特征的目的在于说明它在表现形式上的排它性。我们知道,在中国传统国画中对于光影没有专注的表达,最突出的就是水中倒影和物体的影子。这只要用西洋油画两厢比较一下即可明了。我们这里所谈的不光是这种光影,也包括更广泛的表现凸凹的光影。对于以上这两类光影,传统国画大都忽略于表达。为什么呢?骨力!为了集中笔墨的表达能力,传统国画不惜以省略光影的方式来将笔墨得以充分的显露,而显露笔墨的目的又在于凸显笔墨的骨力,而凸显笔墨骨力的目的又在于使画内在的美得以充盈。这只要我们分析一下具体的作品就会明晓了。

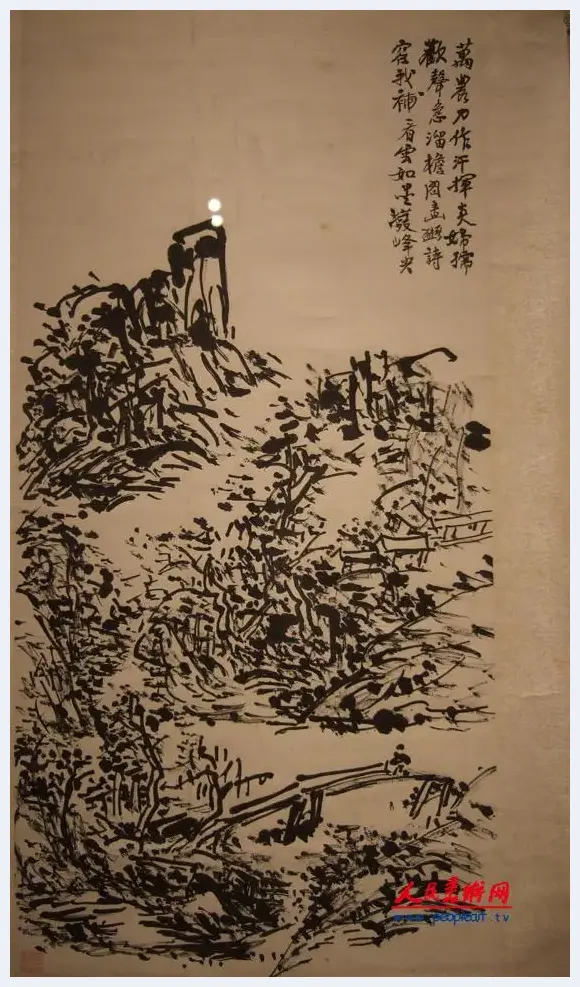

黄宾虹作品

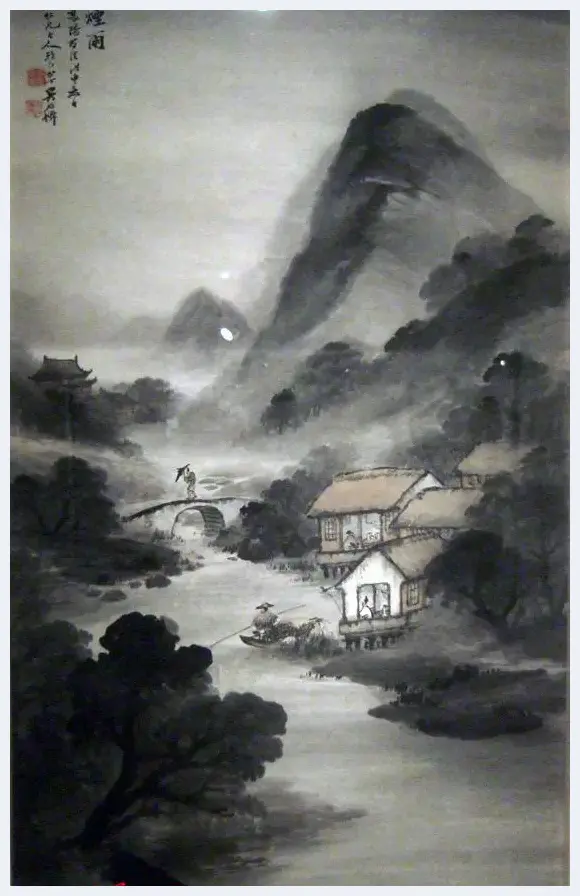

比如黄宾虹的山水画(见图)。这幅画全然用毛笔线段构成,连水墨烘染都没有。这是张使用线段达到极致的作品。因为它充分的运用了书法笔(书法线段),充分显示了传统笔的骨力,使作品极大的呈现出书法用笔所构成的内在骨力美。在这里,山川景色虽然省略了对于光影的表达,但是却可以使观者通过笔的运用,获得更多的发自作者内心用书法“笔”所形成的骨力艺术美。这就是传统国画省略光影的目的。我们再看吴石仙的山水(1),这里借鉴了西洋对光影的表现手法,对光影的表达很充分,但是由于柔和的光线运用柔和的线段和水墨烘染,这样说似乎将光影的表达与骨法用笔对立起来了!不错,由于光影的表达需要用柔和的书法线段和水墨来烘染,结果在那里没有运用具有书法骨力笔墨线段,于是只能省略了坚挺的书法线段的运用。这样就是在视觉上使画面显得柔媚有余而骨力不足的原因所在。吴石仙此幅山水中吸收了西洋画光影的表现技法,而西洋画本身便没有骨力表达的内涵,所以将西洋画光影运用到国画中的结果,虽然增强了真实性,却使画面因增强了柔媚美而消弱了骨力美。我们再看徐悲鸿的“漓江春雨”,由于整个画面采用了没骨画法,山石和水面运用了西洋光影表现手法,柔美确实柔美,但骨力美却荡然无存!此幅与吴石仙的那幅有所不同的是,吴石仙运用的是减弱书法线段融入光影水墨,而徐悲鸿采取的是西画水墨法,只是在宣纸上画罢了。

吴石仙作品1

传统国画为了加强骨力美即便运用烘染也必须在内中使用皴的技法。皴,就是笔的运用。就是骨法的体现。比如一块石头,如果没有边线和内中的皴,全然用水墨表现并非不可以,但这石头就似一滩泥,少有了骨力美。所以在传统山水国画中大都只有远处的山才使用没有笔的烘染法;花鸟画中在烘染中大都也加入线段,有时那烘染也带有笔的痕迹,并强调干湿笔墨并用,就是对笔的强调。笔的运用从画面上看是强调骨力,以形成骨力美,从表达者来说就是在强调一种骨气,在强调一种脊梁挺拔的精神!

吴石仙作品2

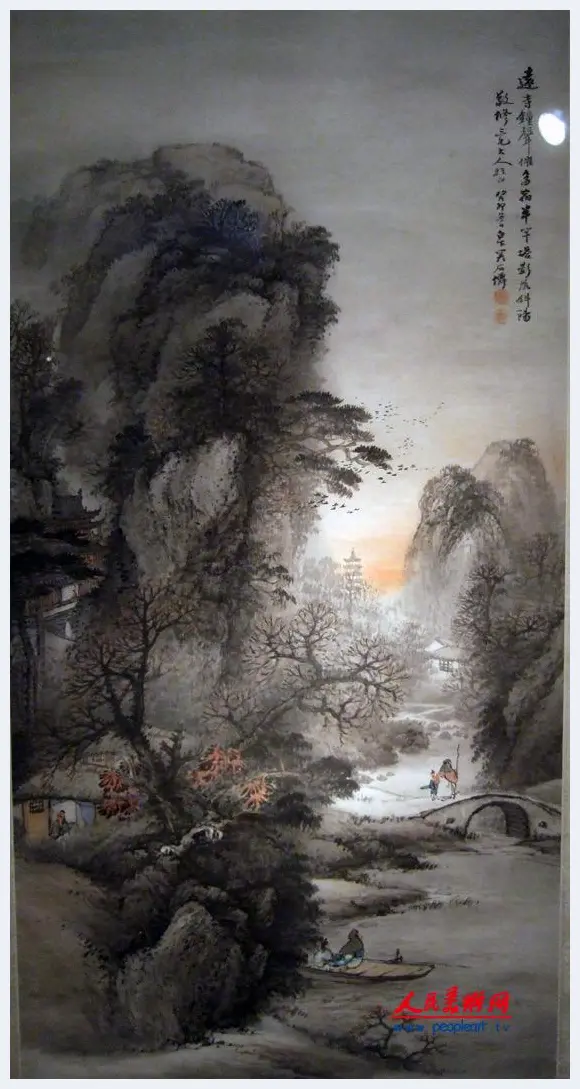

当然,不同画家在作品中凸显骨气不尽相同,有的傲世,有的平缓,有的中庸,有的极致。其实将光影融进传统国画也并非就一定要牺牲骨力美。请看吴石仙山水(2),这里虽然将光影表现得十分充分,但由于采取了将坚挺书法线段、皴擦与干染的结合,在即凸显骨力美情况下又巧妙的将光影表现得无余。这样的例子又如黎雄才的山水,(见图)这里将光影表现得淋漓尽致,由于书法笔的运用,采取的也是干染,使骨力美的展现很充分。不过美中不足的是光影美强调得过分了,使得真实盖过了艺术美,从而使艺术美降至为从属地位。

黎雄才作品

应看到,艺术并不在于真实否。不似为欺世,太似则媚俗。艺术永远要与真实不即不离,永远要能使观者产生艺术联想而不是将观者引向真实。而骨力美使人产生的却绝对是艺术想象意会美,即画者通过画面物态展现骨力美从而将骨气精神传达给观者。这就是为什么说在传统国画中所画题材并不是第一位的,而骨法用笔却永远是第一位的真正原因。我们这样说并不是就否认了题材的重要性,一幅画题材很重要,但必须认识到,题材永远是作者骨气精神传达的桥梁。为此光影的运用在传统国画中就必然处于不当过分强调的地位了。

传统国画对于光影的表现在现代国画中得到了发扬,作为显现一件艺术品的外在形式美来说,这自然无可厚非。但倘若将西法表现光影的技法加以突出,从而以消弱骨力为代价,其结果使画面如摄影般,美是美了,但缺少骨力的作品却因为背离了传统骨力美,而乏有了应有的骨气精神美。这是否值得,自然要看画者是在进行制造工艺品还是在“聊写胸中逸气耳”的艺术创作了。

北京艺术研究所刘玉来2013,3

![悼念艺术家忻东旺[图文] 悼念艺术家忻东旺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hms2tzoqppk.webp)

![徐冰借光画中国山水[图文] 徐冰借光画中国山水[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/serb52amdv1.webp)

![中国当代艺术为什么不受待见[图文] 中国当代艺术为什么不受待见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ztlgrjk1f2m.webp)

![黄永玉:人一辈子跟着书走不会坏[图文] 黄永玉:人一辈子跟着书走不会坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yvihgllc1ck.webp)

![姜国芳:用画笔捕捉音符的人[图文] 姜国芳:用画笔捕捉音符的人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bnp4m30wrzl.webp)

![郭味蕖:家学修养与厚积薄发[图文] 郭味蕖:家学修养与厚积薄发[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lqq425kqrql.webp)

![纪清远:还原人物的文化精神[图文] 纪清远:还原人物的文化精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ghchmhhe1nv.webp)

![朱壶如诗说宝璜[图文] 朱壶如诗说宝璜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/llxyktwzq0w.webp)

![画家张晓刚的创作危机[图文] 画家张晓刚的创作危机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e1mbu23wpil.webp)

![介子平:年画岂能消失[图文] 介子平:年画岂能消失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kggk40qkwxb.webp)

![李乃强创新中国水墨画:远看是油画近看是国画[图文] 李乃强创新中国水墨画:远看是油画近看是国画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ocvllp0gfz4.webp)

![黄永玉:我是不会丢掉自己的[图文] 黄永玉:我是不会丢掉自己的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ykfepv3g0q.webp)

![庞茂琨:用画笔绘出有色生活[图文] 庞茂琨:用画笔绘出有色生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/42zy34ozjfe.webp)

![莫言:我没有能力投身公共辩论[图文] 莫言:我没有能力投身公共辩论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yi0ihkyftit.webp)

![张晓刚大邱美术馆个展深度解析[图文] 张晓刚大邱美术馆个展深度解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rhkib4pc4wl.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文] 传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxzaoct0xax.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)