《脸》艺术项目

《脸》艺术项目

作者:夏可君

中国文化是一个“面子”文化,总是在表面上做文章,情本体的文化一切都要看脸面行事,这缘情于表面的感知方式,看似表浅,却总是能够把表面打开得别有生面,不是宗教摩耶的面纱那般诡异神秘,也非西方戏剧的面具那般悲惨惊惧,而是在日常平淡之中有着鬼魂一般萦绕的妩媚,即便妖魅也是一种冷诱惑,只是世界侧面的惊鸿一瞥。因此,即便鲁迅先生在去世前想到女吊时,面容之“鬼格”灼热闪耀带来的也仅仅是一种返照的回眸,是生命余象的挽留。

我们的面子文化,不断在表面上敷衍,从脸面到情面的日常生活,从脸谱到变脸的艺术形式,从面孔(face)到面容(viasge)的生命感知,尤其是容颜(epiphany)的爱感心境,让人徘徊,让人惆怅,充满了诗意。

除了一些少数民族的原始表演,中国文化严格说并没有“面具”的人格(Persona)意识,但接受西方现代性自我意识的塑造之后,我们的面容得到了修饰,得到了更新,我们已经更换了我们的表皮,这个痛苦的“毁容术”或奇妙的“易容术”,有待于通过诗意的方式得到展露,汉语的容颜已改,就迫切需要当代诗人来赞美这新的容颜,需要艺术家来修饰这诗意的容颜。

《脸》艺术项目

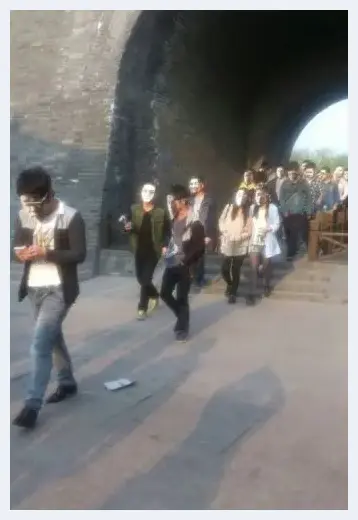

于是就有了杨佴旻的艺术计划《脸》,也是扬州国际诗人瘦西湖虹桥修禊艺术项目。杨佴旻是这次活动理念的设计参与者,他贡献了自己对于“脸”的独特创作:以古代诗人李白与欧阳修的“脸”,杨炼、王小妮与唐晓渡等当代中国诗人的“脸”,以及阿莱什、菲欧娜等西方诗人的面具,在中文和英文双语的诗歌语言映衬下,配以黑白柱形建构出一种新的脸面,而且是制作一万张“脸”,以万人佩戴的方式,异常壮观,让我们进入了一种难以言喻的兴奋与冷诱惑之中:与眼前之人的相遇,是在哪个年代?古代?西方?现代?面具带来了时空的错位。这万人的面具让我们看到了世界的另一面,我们自身的另一面。

如果西方的肖像画总是具有“个体的相似”与“圣像的面具”之二重性,可见的个人形象总是隐藏着“不可见”的神圣性,需要以灵魂的目光来凝视,那么,中国人的自我想象则具有“自我的类化与自然的诗情”之双重性,中国文人的个体形象并非个体主体性的,而是类型化的,如同中国绘画的程式化风格,但这个风度与风格化的生存姿态并不缺乏个体的体格与气息,只是在类化中更为具有角色的可调节性(modulation)或可塑性(plasticity),并不固守于个人主体的身位,也是因为这种可塑性,中国文人的面容美学,更为走向自然的诗意,我们在“人面桃花相映红”的诗句中看到了美丽邂逅的面容仅仅余留在桃花映衬的气息之中,这美好的面容其实是无法被诗人拥有的,而仅仅处于桃花在春风中的再次盛开,自然,是的,大自然是笑容的唯一收留者与敞开着,而并非人类自身,因此就更为富有诗意,就更为让人怅然,也让人类让出自己的位置,让自然的容颜--自然的花朵--来替代我们的面容。

《脸》艺术项目

《脸》艺术项目

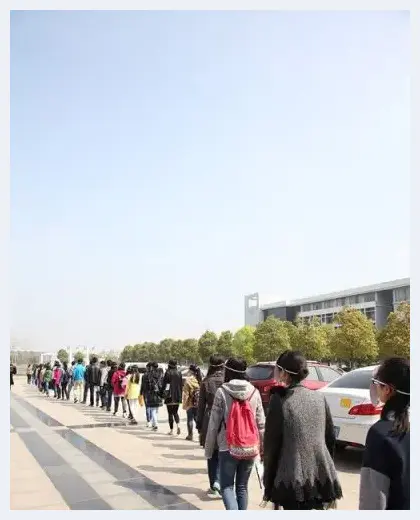

对此异常敏感的艺术家杨佴旻,是这个艺术项目的策划人,他试图以“脸”为核心建构一个完整的当代作品,并且与扬州古老悠长的历史文化融合起来:因为古代诗人的形象在历史中已经缺失,如何把这个缺失付诸于一个艺术形式语言呢?他想到了“脸”上的空白,以中国艺术至为高妙的“留白”手法,在脸面上留出空白,再采用单纯的黑白柱形予以概括,并且用文字在“脸”上标注诗人名与诗作以阐释其身份,这样的留白将使观者自行在观念中补画出历史上的诗人形象,这激发出我们当下的想象,以诗人的诗句来填补想象的空白,文字与面容,面容与诗意,类型历史典故与自由变更的偶发性,得到了充分体现,以其达到“一万”个参与者与艺术家共同创作的观念表达。这个万人参与的项目,真是蔚为大观,想一想,一万张几乎相似的“脸”,在一起行走,彼此面对,是让我们面面相觑?还是让我们彼此默默无语?面具上的诗歌似乎把我们带入一个幻觉的世界,一个幽灵的世界,一个时空穿越的年代。

这个作品体现了杨佴旻的别具匠心:一方面,以类型化的面孔及其留白,打开我们对古代诗人的想象空间,并不固定在一个肖像上;另一方面,名字的提示作用以及诗句的可读性,把我们从观看带向阅读,而黑白的墨色在文字间赋予了诗意的色调。而且,如此多的面具,带来一种陌生化,宛若一场无言的戏剧。

我们就在杨佴旻的“脸”上,看到了这个作品对于我们的反向凝视:不是我们看着面具,去辨认是谁的面容,而是被这个印刻着诗句,有着灰色调的“脸”所凝视,光晕或色晕(aura)就由此萌发,我们几乎无法分清:这到底是诗歌的文字增加了面具的魅力,还是面具的那种中性的漠然穿越了时空,让我们侧目?当杨佴旻惊人地设想几千万人都戴着为数不多的几张诗人的“脸”,把这个世界变成一个相似性的世界,让我们丧失了自身个体性的同时,却进入到一个超越实际的荒诞世界,一个如此丰富与多样性的世界,我们被塑造出一种诗意的“诗格”,其中融入了鲁迅所言的“鬼格”与文字的纹写性,让我们参与到一个鬼魅的舞会上:在那个世界,只有艺术的语句与单纯的色感是唯一的主宰。在如此的错视之中、错位之中,我们更换了面容,我们获得了新生,这也正是混杂现代性的完美体现。

我们成为诗人,诗人成为我们,这是节日的诗意化。

古老的诗意面容得到了新的修禊,我们进入了一个新的节日,在这个“脸”铸的节日中,游行的现代人,在古代与当代,在扬州与西方,中文与英文之间,来回穿越,在诗意的陌生化之中,重新辨认自我的容颜,一种新的时空交错与穿越的魅惑,让人神往,让人倾心,让人流连注目。

2014年3月

![沉稳与兼容:谈上海的中国画创作[图文] 沉稳与兼容:谈上海的中国画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4pswcgqipm.webp)

![华裔剧作家黄哲伦:“通过写作完成自我身份认同”[图文] 华裔剧作家黄哲伦:“通过写作完成自我身份认同”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x3ykdndlihy.webp)

![在欧洲感受造型艺术多样化[图文] 在欧洲感受造型艺术多样化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yt3prq12l50.webp)

![赵无极:在创造性想象中调和东西方[图文] 赵无极:在创造性想象中调和东西方[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/04jwokbvlgz.webp)

![肖丰——一位特立独行的视觉知识分子[图文] 肖丰——一位特立独行的视觉知识分子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gt0svlfdjkv.webp)

![我谈张大千艺术的名与实[图文] 我谈张大千艺术的名与实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d1wjeof32jl.webp)

![且读且画[图文] 且读且画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odh3jfcmugy.webp)

![毛焰:没有比独立更让人愉快的事情[图文] 毛焰:没有比独立更让人愉快的事情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ep2ymkeu4wv.webp)

![书如其人之论:一种很模糊的书法观念[图文] 书如其人之论:一种很模糊的书法观念[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tdfmyy2jgva.webp)

![春宫艺术品藏家贝索烈:通过情色认识古代中国[图文] 春宫艺术品藏家贝索烈:通过情色认识古代中国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ffyhzwxoax.webp)

![姑苏画家略谈:别样山水孕育别样画家作品[图文] 姑苏画家略谈:别样山水孕育别样画家作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0qu13w1e4qb.webp)

![张择端《清明上河图》仍有谜待解[图文] 张择端《清明上河图》仍有谜待解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ah2mtq35clx.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)

![水墨在当代的问题[图文] 水墨在当代的问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0azaamyypv.webp)

![吴洪亮:美术馆尊严是核心问题[图文] 吴洪亮:美术馆尊严是核心问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3kpdlfdsron.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![文人画的文化价值正在回归[图文] 文人画的文化价值正在回归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xara4lj140t.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文] 回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1svsplj1e5f.webp)