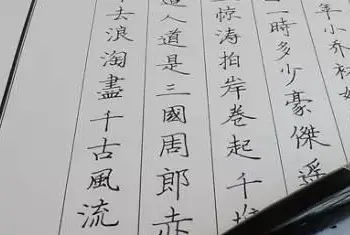

41、吉林丛文俊以篆书和小字行书见长。作为吉林大学古籍研究所教授,他的多半生精力都倾注在古文字及相关课题的研究上,为先秦和秦代断代史专家。以前我曾经说过,当代搞学术研究的学者型书家大多会存在一些先天不足,学、书难全:或因为精力所限功力不足,或由于于某专业投入过多,专业之思维方式迁移至创作而生酸腐气,或自大以学术专业所获之成就简单对应、提升创作之水平。从丛文俊最近举办的书法展来看我感到其对于书法创作的理解存在浅表化的认识。先谈谈篆书:他的篆书风格分两路——一为用笔平润、笔线光洁、结构对称型。这种风格清人已经将之推向一个极致,几乎不可能再有很大的创造,事实上他的此类作品也最平庸没有个性;另一种风格为笔线枯涩、结字游移变化型。这种风格的作品可以看做是丛文俊拿手的东西,不过他的枯涩线条太过于直白,起笔收笔行笔以最简单的动作拉出最简单的线。即使枯笔细细分析,一根线之中出现的几条丝线也是从头至尾的平行,我们从中很难感受到苍涩老辣之艺术别趣,其造线能力较差,用笔微动力形式弱化,其结构和章法中规中矩,也没有形成个性化。其小字行书要高于篆书水平,而大字则有声嘶力竭勉力擦枯之弊,毫无可观。小字行书较佳之原因在于这些学者型书家或多或少都具有一些常人难以具备的文人气,而这些文人气一旦成功地转化入小字行书作品中便有不俗的表现,我们从一些金石拓片题跋作品中就可以感受到爽爽的文人气。故此丛文俊的心性是雅致的,强作苍老格的篆书,其平庸必然。不过,他的小字行书虽然具有文人气,但是如果我们将评判标尺放到艺术个性化风格这个高度衡量,那么,他的水平还很一般,将其作品放到现在一些60、70后的学二王的青年书家所作作品中,没有丝毫的强势。原因在于:他的笔法没有吃透王书、结字己意多于古意,“不古”乃大病,有些作品类似“办公体”结合古帖的感觉,形式都很一般,甚至还有些隐隐约约的“直露”感,缺乏青年书家的“逸气”。故此,虽然其书具有可贵的文人气,但是由于他缺乏对于古典技巧的深切体悟和扎实训练,加之学者型书家都在潜意识中有“守成”的惰性,其书可“娱人耳目”但不可“动人心魄”——此小道与大道之别也。

42、浙江汪永江的草书一度被称为天书,原因是草书本来就存在识读的困难,而汪永江的草书对原有标准草书结构进行了二度变形,造成识读困难也就在情理之中了。而我认为,当下的草书发展就要勇于走“识读困难”这条路子。因为标准化的草书结构已经很难再有大的形式创造了,作为抒情达意的草书艺术若要取得创新,形式求变已是不争的事实。而草书形式的新异、识读的陌生感产生我们顺着这条形式变形路子走下去就有可能带来突变。识读的陌生感还可以对读者的欣赏视觉产生新异感——而新异感是打动人心的重要力量。故此,历来优秀草书大家无不是在形式变化上有较大创造者。问题是汪永江的草书虽然做到识读的陌生感但是他还没有做到“深刻”,也就是说,草书创新光有识读的陌生感和欣赏的新鲜感是远远不够的,他只是成就一种艺术风格创造的第一步,关键的一步是拥有艺术力的强力支持。看汪永江的草书取法黄庭坚居多,用笔飘荡轻缓,线质明显不过关,显浮、碎、枯之疵。而结字由于过于左低右高,笔势单一,又由于笔势过缓造成的线条扭捏,故此汪永江的草书目前看还不算成功,尚未达到心手合一的随意自然境界。他可以在占有这个新异形式的基础上回头补课,将线性激活,将变形的结字不脱离自然态。艺术又要自然又要刻意,草书家的任务就是首先去在刻意中求刻意,再在刻意中求自然,最后是自然与心神合一、体用不二。