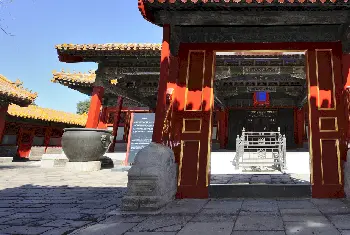

慈宁门❖图片

慈宁门

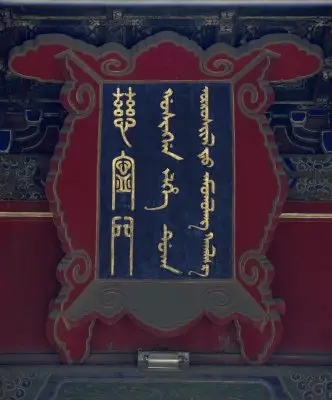

慈宁门匾额

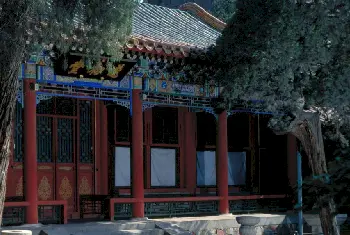

慈宁门梁枋金琢墨石碾玉旋子彩画

慈宁门前麒麟

慈宁门御路石

慈宁门❖简介

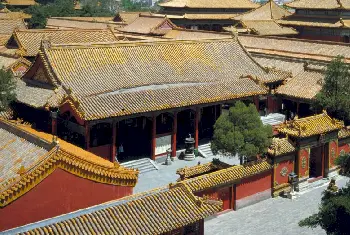

慈宁门是内廷外西路慈宁宫的正门,始建于明代,清乾隆年间改建慈宁宫时一并拆建。

慈宁门为殿宇式大门,面阔5间,进深3间,黄琉璃瓦歇山顶,坐落于汉白玉须弥座上,周围环以石雕望柱、栏板。门前出三阶,当中设龙凤御路石。阶前左右陈列铜鎏金瑞兽各1。门内接高台甬道与慈宁宫月台相连。

慈宁门门扉设于明、次间后檐金柱间,各开朱漆大门两扇。梢间后檐金柱间为砖墙,前檐檐柱间各安双交四椀菱花 槅扇槛窗4扇。檐下施单翘单昂五踩斗栱,梁枋绘金琢墨 石碾玉 旋子彩画,天花为沥粉贴金龙凤图案。慈宁门门额为满、蒙、汉三种文字,其中汉文为篆体,在紫禁城内较为罕见。门两侧接黄琉璃瓦顶八字琉璃影壁,壁心琉璃盒子及岔角采用菊、兰、牡丹等花卉图案,工艺精美。影壁之后有转角庑房与慈宁门两山相连。

慈宁门前是一东西狭长的广场,东出永康左门可至隆宗门,西为永康右门。广场南侧与慈宁门相对的长信门为通往慈宁宫花园之门户。

清代逢皇太后圣寿节时,在慈宁门内外陈设仪仗,皇帝、皇后分率王公大臣、王妃命妇等在此行礼朝贺。

相关知识科普

慈宁门

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

慈宁宫

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

进深

指建筑物纵深各间的长度。即位于同一直线上相邻两柱中心线间的水平距离。各间进深总和称通进深。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

歇山顶

歇山顶为中国古建筑屋顶式样之一。由一条正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故亦称九脊殿。又有单檐、重檐之分,重檐较单檐尊贵。

须弥座

须弥座,又名“金刚座”、“须弥坛”,源自印度,系安置佛、菩萨像的台座。须弥即指须弥山,在印度古代传说中,须弥山是世界的中心。另一说指喜马拉雅山(又名大雪山)。用须弥山做底,以显示佛的神圣伟大。我国最早的须弥座见于云冈北魏石窟,是一种上下出涩、中为束腰的形式。迨至唐、宋,上下涩加多,且有莲瓣之类为饰,束腰部分显著加高,并有束腰柱子(蜀柱)将之分割成若干段落,这类形制在宋代叫做“隔身版柱造”。但宋代南方有的不用束腰柱子,而用鼓凸出的曲线。唐塔上出现两层用须弥座作承托的佛像、塔幢、坛台、神龛、家具以至古玩与假山。须弥座已从神圣尊贵之物,发展成为由土衬、圭角、下枋、下枭、束腰、上枭和上枋等部分组成一种叠涩(线脚)很多的建筑基座的装饰形式,通常用于尊贵的建筑物基座。后来一些家具,如屏风之类的底座也经常采用这种形式。

望柱

在陵寝前建望柱作为神道入口的标志始于南朝时期,宋代以后望柱退居次要地位,仅作为石像生的起始标志。十三陵的望柱位列神道石像生之首,左右各一,石质。其柱身及基座均作六边形,柱身遍雕云纹,顶部雕云龙纹柱帽,柱座为须弥座形制。

御路石

宫殿建筑踏跺中间部分斜铺的汉白玉或大理石,其上通常雕刻龙凤祥云等纹样以示尊贵。

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

月台

建筑物前的台座。

金柱

建筑物的屋顶梁架以立柱支撑,立于最外一层屋檐下的柱子称檐柱,檐柱以里位于室内的柱子称“金柱”。进深较大的房屋依位置不同又有外围金柱和里内金柱之分。

双交四椀菱花

宫殿建筑中门窗槅心花纹装饰的一种。

双交四椀

古建门窗装修格芯形式的一种。由两根棂条相交,以菱花组成四个圆形。正交为棂条中线相交成四个垂直夹角,斜交偏45度。图案主要靠棂条花瓣变化形成,常见的有双交四椀球形格心、双交四椀古老钱格心等。

槅扇

又称格门,由立向的边挺和横向的抹头组成木构框架。抹头又将槅扇分成槅心、绦环板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整个槅扇高度的五分之三,由棂条拼成各种图案。棂条分内外两层,中间糊纸、夹纱或安玻璃。室内槅扇多采用夹纱做法,所以又称碧纱橱。绦环板和裙板亦多雕刻各种装饰图案。室内槅扇的雕刻较为细腻。槅扇上下一般安有转轴,可以自由开合。有的槅扇不用绦环板和裙板,而像槅心一样使用棂条,称落地明造。

五踩斗栱

斗栱形式之一。里外各出两拽架的斗栱,单翘单昂、重昂或重翘品字斗栱皆为五踩斗栱。斗栱组合有头翘一件,头昂后带翘头一件,二昂后带六分头一件,蚂蚱头后带菊花头一件,撑头大后带麻叶头一件,外拽用单材瓜栱、单材万栱、厢栱各一件,正心瓜栱、正心万栱各一件。

斗栱

承托建筑物檐宇部分的构件。主要由方形的斗和弓形的栱经多重交叉组合而成。每一组合称一攒。按安装部位分科,位于柱头上的称柱头科,位于屋角柱上的称角科,分布于柱间部位的称平身科。斗栱对屋檐有支撑和减震作用,也有较强的装饰性,因此,多用于较高等级建筑上。斗栱发展至清代,被作为建筑模数使用,一座建筑的所有尺度均以斗口为单位,长度同于最下坐斗的开口大小。

金琢墨

古建筑彩画工艺的一种做法。纹饰的外轮廓线及主体线条做沥粉贴金,轮廓线内做各色拶退。图案由外至内的层次为金(沥粉贴金)、白、浅色、深色。

金琢墨石碾玉

清代旋子彩画中等级最高的一种。所有轮廓线条都用沥粉金线,花心与菱地均点金,花瓣都用青、绿色退晕(一般为两道)。枋心多用龙锦。

石碾玉

古建筑彩画工艺的一种做法。名称源于古代琢玉之法。碾玉是将各种色彩的石料加工碾细,用于绘制图案,称“石碾玉”。明清石碾玉彩画是用一个色调,采用深浅退晕之法绘制各种花纹图案。

旋子彩画

明清时期常见的一种以旋花为主题进行构图的彩画,按其用金量的不同,又可分为金琢墨石碾玉、烟琢墨石碾玉、金线大点金、墨线大点金、金线小点金、墨线小点金、雅伍墨、雄黄玉等数种。

天花

亦称顶棚。建筑物内用以遮蔽梁以上部分的构件,一般可分为硬天花、软天花。硬天花以木条纵横相交成若干格,也称为井口开花,每格上覆盖木板,称天花板,天花板圆光中心常绘龙、龙凤、吉祥花卉等图案。软天花又称海漫天花,以木格蓖为骨架,满糊麻布和纸,上绘彩画或用编织物,为等级较低的天花。

沥粉贴金

古建筑彩画工艺之一。即用装有胶和土粉混合成的膏状物的尖端有孔的管子,按彩画图案描出隆起的花纹,上面涂胶后贴以金箔,以求图案有立体感。

贴金

中国传统装饰技法之一。贴金是将金箔用竹夹子夹起贴在有黏性的地子上的一种方法。古代贴金的地子,一般用鱼鳔胶水或构树津液涂刷。

影壁

即正对大门或大门两侧相对独立的墙壁,有一字形和八字形,是中国建筑独有的形式。大门内之影壁,起遮挡外人视线的作用,使之不能对院内事物一览无遗。大门外之影壁,则有划定范围、指示道路的作用。宫殿建筑中的影壁,多用琉璃砖瓦修筑,壁心及岔角施雕饰,颇为华丽。

琉璃盒子

古建筑照壁或门垛正中镶嵌的琉璃装饰,通常为菱形或如意形,面积较大者需分块烧制,安装时再拼成整体。盒子内的图案取材广泛,宫殿建筑中多见龙、凤、麒麟、西蕃莲等。

盒子

彩画箍头内略似方形的部分。当梁枋构件太长时,则在箍头和藻头之间添加盒子,内画图案。盒子也有菱形或其它形状者。

岔角

天花彩画或琉璃影壁之四角,为略呈三角形的图案或雕饰,以衬托彩画当中的圆光或影壁中心的盒子。

花卉

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉,清代晚期画黑叶子花卉。

永康左门

慈宁门外广场东之琉璃门。东向,随墙琉璃门3座。东北斜对隆宗门,南为内务府造办处。康熙二十六年(1687年)诸王大臣曾议礼于此。

隆宗门

永康右门

慈宁门外广场西之琉璃门。西向,随墙琉璃门3座。门内北侧宫墙辟小门,可通寿康宫。

长信门

位于慈宁门以南,随墙琉璃门3座。清制凡大朝贺,慈宁门前设皇太后仪驾,文武大臣俱于长信门外随班行礼。