协和门❖图片

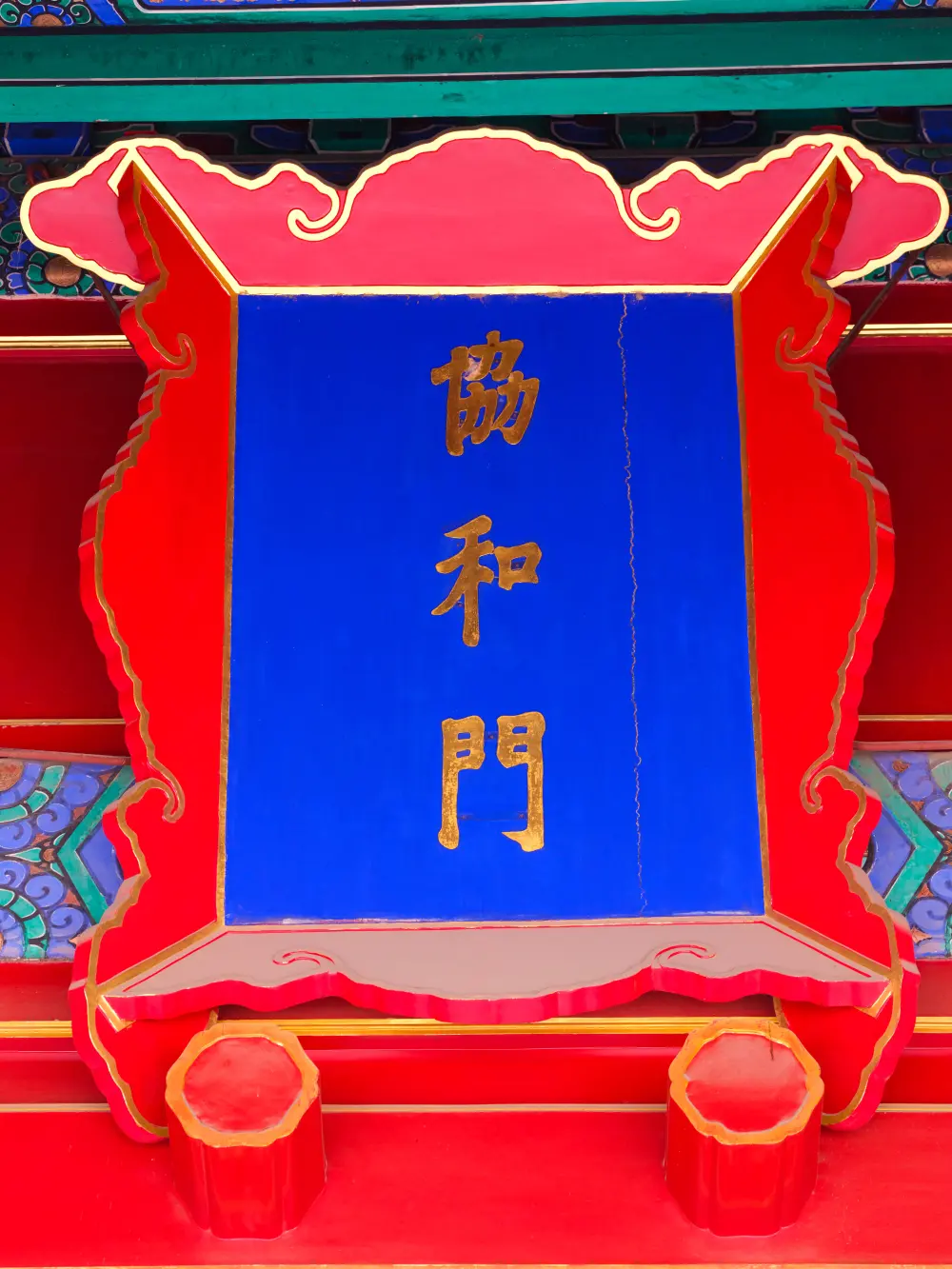

协和门

协和门匾额

协和门霸王拳

协和门斗栱

协和门❖简介

协和门位于紫禁城外朝中路、太和门东侧廊庑正中。始建于明永乐十八年(1420年),初名左顺门。嘉靖三十六年(1557年)四月,三大殿因雷击起火,延及左、右顺门,翌年重建。嘉靖四十一年(1562年)九月改称会极门。万历二十五年(1597年)六月,“三殿又灾”,殃及会极门,至天启年间才重建。清顺治初年重修并改称今名。

协和门为屋宇式大门,建筑面积约350m2。东向,面阔5间,进深2间,黄琉璃瓦单檐歇山顶,台明至正脊高11.43 m。七檩中柱式大木结构,彻上明造,檐下单昂三踩斗栱,龙锦枋心 金线大点金 旋子彩画。明间及左右次间各安朱红色宫门2扇,嵌鎏金铜钉。在清代仅作重新修缮,因此建筑基本保留明代构造,斗栱和彩画皆存明代特点。

协和门坐落在2.62m的高台基座上,前后出礓磋 慢道,各长17.75m。太和门广场一侧的慢道与内金水河迫近,形势逼仄,故将慢道南侧边缘向外倾斜,使其平面呈梯形,下口宽达29.9m。如此既便于通行,又与内金水河走势相符,宽阔的慢道还有力地强化了门宇的威严气势。礓磋两侧围以汉白玉石栏杆,映衬着建筑本身的黄瓦朱墙,整体色彩明快,与太和门广场风格协调一致。

协和门是联系紫禁城外朝中路与东路文华殿等区域的枢纽,乃前朝出入东华门的必经之路。明正统元年(1436年)二月始于文华殿开设经筵,讲毕经书,在此门赐酒饭。明景泰初年,由于战争形势的需要还一度在此设午朝,御座南向而置,文武执事奏事官依次出班奏事。

协和门南北两侧各有11间庑房,黄琉璃瓦顶,连檐通脊,前出廊,后为风火檐。明代在此设实录馆、玉牒馆和起居注馆。清初,北侧庑房设为稽察钦奉上谕事件处公署,南侧设为内阁诰敕房。

相关知识科普

协和门

太和门

廊庑

泛指在屋檐下面、正殿两侧或独立有屋顶覆盖的通道。

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

进深

指建筑物纵深各间的长度。即位于同一直线上相邻两柱中心线间的水平距离。各间进深总和称通进深。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

歇山顶

歇山顶为中国古建筑屋顶式样之一。由一条正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故亦称九脊殿。又有单檐、重檐之分,重檐较单檐尊贵。

台明

古建筑的基座称台基,指建筑物的柱子或墙体以下部分,台基包括两部分,地下部分叫“埋深”,地上露明部分叫“台明”。台明通常以砖石砌成,高度一般为柱高的1/5到1/7。

三踩斗栱

斗栱形式之一,里外各出一跳。

斗栱

承托建筑物檐宇部分的构件。主要由方形的斗和弓形的栱经多重交叉组合而成。每一组合称一攒。按安装部位分科,位于柱头上的称柱头科,位于屋角柱上的称角科,分布于柱间部位的称平身科。斗栱对屋檐有支撑和减震作用,也有较强的装饰性,因此,多用于较高等级建筑上。斗栱发展至清代,被作为建筑模数使用,一座建筑的所有尺度均以斗口为单位,长度同于最下坐斗的开口大小。

龙锦枋心

在大小额板上,以龙纹和锦纹相间为主题的枋心彩画。

枋心

梁枋彩画的中心部分。长度约占整个梁枋的三分之一。

金线大点金

清代旋子彩画做法之一。轮廓线条用沥粉金线,花心与菱地点金,花瓣不作退晕。枋心内可用行龙、锦纹,箍头盒子内可用坐龙。

旋子彩画

明清时期常见的一种以旋花为主题进行构图的彩画,按其用金量的不同,又可分为金琢墨石碾玉、烟琢墨石碾玉、金线大点金、墨线大点金、金线小点金、墨线小点金、雅伍墨、雄黄玉等数种。

明间

古建筑术语。指建筑各面正中四根檐柱之内的空间,其两侧称为次间。

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

基座

也称之为台座、台子、座基、底座,通常是指垫衬在佛座下面的方(长)形石台。

礓磋

台阶不用一步一级的踏跺,而用砖或石砌成的锯齿形斜面的上下坡道,叫礓磋。除台阶外,上下城墙的马道,亦采用礓磋,这种形式便于车马上下。礓磋是慢道的一种。

慢道

也称“马道”,用砖或石砌成的斜面为锯齿形的升降道,多用于通向城墙顶部的坡道或大门外,以利车马通行。

内金水河

取“金生丽水”之义,又相对天安门前外金水河而言,故称内金水河。

文华殿

文华殿在太和殿之左,协和门之外,明嘉靖朝以前为皇帝之便殿,以后用为皇帝讲经筵之所。清袭明制。明中期,这里是皇太子摄政之地。明光宗崩,大臣刘一燝、杨涟等将皇太子从乾清宫扶至文华殿,遵其前制故。

东华门

经筵

经筵是文学侍从之臣为皇帝讲读经史的活动,通常在每年的二月和八月举行。

连檐

古建筑大木构件名称,是固定檐椽头和飞椽头的连接横木。连接檐椽的称为“小连檐”,一般为扁方形断面;连接飞椽的称为“大连檐”,多为直三角形断面。

风火檐

也称“封护檐”、“封火檐”。凡悬山与硬山建筑,檐墙由地面直抵檐下,两侧靠近檐口处置挑檐石,使其上皮与下皮平齐,一般只用于后檐。主要特征是梁头和斗拱等木构件不暴露于外面,以达到防火的目的。

实录

古代编年体文献之一。记述方式以时间先后为序,以最高统治者——皇帝为中心,既记其言行动止,还兼记一朝国政大事。实录的史料来源主要是时政记、起居注和日录。 实录最早产生于南朝萧梁时期。自唐代开始,前朝皇帝去世,后嗣之君即诏令史官为先君撰修实录。此后,历代皆视实录为必备之作。清代专设有实录馆,不仅由大臣主持纂修,还要由皇帝御审“钦定”。

实录馆

官修史书机构。

玉牒

宫廷文献名,皇帝家族之谱册,唐代已有,沿及明清。清代每十年续修一次,以帝系为统,长幼为序,存者朱书,死者墨书。宗室记于黄册,觉罗记于红册,并各有满汉文本。男女分记,各记有宗支、房次、封职、名字、生卒年月日时、母族姓氏、婚嫁时间、配偶姓氏,宗室、觉罗中人口变动情况,按上述项目每年造册送宗人府,以便续修时载入玉牒。

玉牒馆

编修皇族谱系的机构。

起居注馆

掌侍皇帝政务之起居、记言、记行的机构。清康熙九年(1670年)设,三十六年(1697年)停馆,雍正元年(1723年)复设。负责记录朝会、御殿、御门听政、殿试、御经筵、外藩来朝、大阅、节日、出师命将、凯旋迎劳及岁勾重囚等重大事件。皇帝谒陵、校猎、驻跸园苑、巡狩方岳时,记注官皆护从。每月成满、汉文各1册,书明年月日及记注官姓名,次年按月排纂成册,命名为《起居注》。

稽察钦奉上谕事件处

检查皇帝所交办事情处理情况的机构。

稽察钦奉上谕事件处公署

旧称稽察各衙门奉行事件处,清雍正八年(1730年)特旨设立,是负责监察督办皇帝交办之事件办理情况的机构。初设于隆宗门外,乾隆元年(1736年)移至协和门北侧庑房内,宣统三年(1911年)撤销。

内阁诰敕房

负责办理皇帝封官、赐爵等命令的机构,隶属于汉本房。皇帝行围或驻跸圆明园须携带宝玺,即在此房内点交。

内阁

明代始设的中央机关。清代内阁系由关外时期的内三院所改,至康熙九年(1670年)始成定制,名义上是最高的权力机关,赞襄庶政,办理章疏等,但由于清代先后设立了议政王大臣会议、南书房、军机处等权力机关,大大削弱了其实际预政的功能。