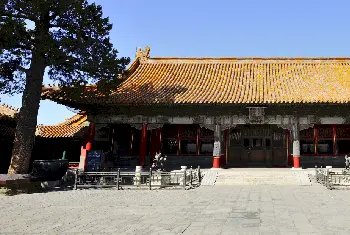

御景亭❖图片

御景亭❖简介

御景亭位于御花园内东侧的假山顶上。这里原是明代观花殿的旧址。万历间改堆假山。山的东西山石间各有登道,拾级而上可达山顶御景亭。亭子平面方形,四柱,一斗二升交蔴叶 斗栱,攒尖顶,上覆翠绿琉璃瓦,黄色琉璃瓦剪边,鎏金 宝顶,四面设隔扇门。四周围绕着汉白玉石栏板。亭内天花 藻井,面南设宝座。

御景亭是皇帝、皇后在农历九月初九重阳节登高的地方。自亭上可俯瞰宫苑,远眺紫禁城、景山、西苑尽在目中。

相关知识科普

御景亭

御花园

一斗二升交蔴叶

斗栱形式的一种。在正心栱上用三个槽升子托着正心枋,中间升子地方出蔴叶头,不出跴。

斗栱

承托建筑物檐宇部分的构件。主要由方形的斗和弓形的栱经多重交叉组合而成。每一组合称一攒。按安装部位分科,位于柱头上的称柱头科,位于屋角柱上的称角科,分布于柱间部位的称平身科。斗栱对屋檐有支撑和减震作用,也有较强的装饰性,因此,多用于较高等级建筑上。斗栱发展至清代,被作为建筑模数使用,一座建筑的所有尺度均以斗口为单位,长度同于最下坐斗的开口大小。

攒尖顶

中国古代建筑屋顶形式之一。由各戗脊的木构架向中心上方逐渐收缩聚集于屋顶雷公柱上,类似锥形,木脊榑上盖琉璃瓦,雷公柱上安装宝瓶。攒尖顶有单檐、重檐之分。其形状多样,有方形、圆形、三角形、六角形、八角形等,为园林建筑中亭、阁最普遍的屋顶形式。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

剪边

屋面做法的一种。即在屋脊和檐口部分使用色彩、种类与屋面不同的瓦件,明显突出屋面的边际线。

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

宝顶

一为建筑构件,用于封护攒尖顶雷公柱使不受雨水等浸蚀,所用材料多为金属或琉璃,形状有圆形、束腰圆形或宝塔形。具有丰富的装饰性。 皇家陵寝主人的坟墓高高隆起的土丘称宝顶,底下是地宫。宝顶用白灰、沙土、黄土掺和成“三合土”,一层一层夯实,又用糯米汤浇筑,同时加用铁钉,所以十分坚固。

天花

亦称顶棚。建筑物内用以遮蔽梁以上部分的构件,一般可分为硬天花、软天花。硬天花以木条纵横相交成若干格,也称为井口开花,每格上覆盖木板,称天花板,天花板圆光中心常绘龙、龙凤、吉祥花卉等图案。软天花又称海漫天花,以木格蓖为骨架,满糊麻布和纸,上绘彩画或用编织物,为等级较低的天花。

藻井

建筑物室内天花如穹隆状的装饰。由方井、八方井、园井层叠垒而成。正中多雕成蟠龙状,口衔宝珠。藻井一般用于较重要的殿宇。

宝座

传统家具中一种体型宽大的坐具,亦称“御座”。明以后,随着皇权制度的强化,宝座成为帝王御用坐具的代名词,象征着帝王的权威。《明史》载,明神宗时,宦官冯保窃权,“帝御殿,保辄侍侧”。当时的吏部都给事中雒遵进言:“保一侍从之仆,乃敢立天子宝座,文武群工拜天子耶,抑拜见中官耶?”将宦官立于宝座之侧视为亵渎皇权的大不敬行为。 宝座大多摆放在宫廷正殿明间的中心或显要位置,单独陈设,极少成对。在宝座的背后还要放置一个较大的座屏,两边放置甪端、香筒、仙鹤、蜡钎等器物,格外尊贵、庄严。皇帝端坐在宝座之上,俯视群臣,“君临天下”,充分体现出帝王的权威,以达到“明制度,示等威”的目的。

景山

景山本为位于紫禁城正北的皇家苑囿名称,在此则为乾隆所设的与南府并行的演戏机构名称。乾隆南巡时,江南优伶的演技使其耳目一新,故特命地方官员选送名伶入宫。大批苏、扬名伶入宫后被安排在景山居住和习艺,以别于由太监组成的“内学”。景山设有外头学、外二学、外三学及其它一些部门,与南府共同承应宫中演戏。

西苑

紫禁城西侧的皇家园林,明清皆称西苑。东至紫禁城、景山以外,北、西、南三面皆抵皇城。面积约为紫禁城的6倍,是在金、元两代皇家园林的基础上经营而成。中心地带为南、中、北三海的广阔水域,水面相连通,四周建有大量园林建筑。其中保持较完整的有南海瀛台建筑群(清晚期幽禁光绪帝之处);北岸流水音、流杯亭、丰泽园、静谷等处;以及北海团城、琼岛、太液池东岸和北岸建筑群。现北海辟为公园对外开放,中南海为中央政府办公区。