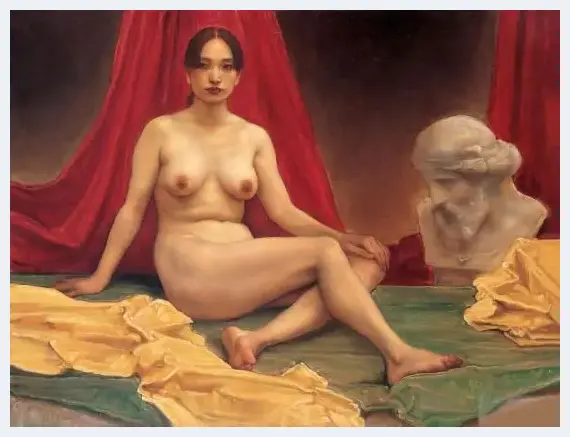

庞茂琨油画作品

在艺术样式与语言多样化的今天,对于艺术家来说重要得是如何营造与创建自我的艺术语系,并将其有效地揭示出来……

采访者:刘媛

受访人:庞茂琨

刘媛:如果没有“不动声色的凝视”这样的主题性提示,似乎很难发觉您所投射在作品中的犀利的注视一种代表了主观情怀的视觉定向,而不断纠结在您对于古典艺术气质的迷恋与追溯的落脚点上。对于古典油画技法的深谙,让外界忽略了您一直以来在绘画语言和观念上的探索。能谈谈您对于古典艺术的理解,并如何在试图与传统割裂的当下艺术语境中,实现传统油画语言在当下现实中的转换的?

庞茂琨:在艺术样式与语言多样化的今天,对于艺术家来说重要得是如何营造与创建自我的艺术语系,并将其有效地揭示出来。因而,在我的理解中,古典艺术并非是单纯的在模仿艺术的逻辑线索中呈现出的形式风格。它蕴含着静穆感知与宗教情感的力量,并以此激发出的一种精神体验式的净化途径,这恰与当代艺术有着相同之处。我想,艺术实质上是通过不同角度和方式的自我修炼来摆脱思想的局限与束缚,实现精神中的高度自由。所以,我对那些仅仅局限于样式的表面翻新和视觉上的浅表刺激的艺术的是不太感冒的。相反,那些充满神秘感的情境、漂浮的人影、光暗、层次、过渡却能让我的精神充满能量,并在对传统艺术价值的寻求中获得新生的意义。当然,这种追问不是单向的,而是在反思和苦恼中的释然,因而这股力量也是持久和耐人寻味的,它直接导入精神自我中的最幽邃之处。

刘媛:的确,脆弱的生命和瞬间的生态总能在您的作品中化为一种恒定的影像,那种耐人寻味的张力也正是您诉诸在作品中的视觉立场和精神气质。它们让生长于现实之中的情节转化为陌生,且有距离,但也恰恰是作品最有意味的价值所在。您是如何找到自我精神与现实的关联性的呢?

庞茂琨:实际上,生活是琐碎、纷繁、物化的。而艺术就在于能够在日常的幻想与超然中获得意义与价值。对于艺术家而言,体验的感知是不可或缺的,从形象或形式入手的艺术创作是一种生命体验的最佳方式。但我更愿意将这样的生活感知作为一种由物象深化至心灵的途径,并让自己对现实的日常体验不断沉淀。我往往在自己的记忆片段中搜寻和塑造形象,因此我的作品总是与现实存在着一种陌生感。这种陌生感不能否认是经过我内心的选择和慎思的,我试图将自己的感知和内心触动融入画面,让我失衡地游弋于巨大的虚空之中。这不仅仅是我希望在画面中追寻的一种体验,也是我力图让观者体会的一种境界。所以那些恍惚而又具体的肢体和面容、那些无法解脱的追寻与挣扎是现实中难以感触的。我想言说和传达的是一种源至内心对世界和生存的追问。

刘媛:《苹果熟了》是最早的一张比较完整地传达出您的上述艺术格调的作品。有关彝族的绘画题材,在随后您画了很多,并逐渐完善了您所追寻的艺术风格。这样的艺术风格您是如何扑捉到得呢?因为,《苹果熟了》的出现让在此之前的活跃在西南地区的“乡土绘画”面容为之一新,它既是之前乡土画风的延续,但又有着自己迥然于以往的形式与气质。

庞茂琨:“乡土绘画”在1980年代早中期的影响是毋庸置疑的,但是在绘画的风格流派中,我没有太多刻意地选择。我想能够将自己与77、78级等川美艺术家的艺术连接起来的关键是:暗藏于西南地区艺术家中的通感一种强调生命体验的、直觉性的感性表达。对于生命和现实感知的个体和情境都发生了变化,因此,我的作品有着不同于以往“乡土绘画”的表现也是在情理中的。

由《苹果熟了》开始创作的彝族系列作品与我的艺术轨迹形成的互为关系,对于我艺术的表达和观念的铺垫是至关重要的。我所苦苦追寻的艺术呈现,在《苹果熟了》找到了开启的契机。而其中,最牵扯我内心的就是如何从彝族人沉静的生活现实中,投射出了最为质朴、纯粹的生命价值。这样的生命存在带给我的是巨大的震撼和感动。于是在写生之后的日子里,我用了近大半年的时间来尽可能剔除油画语言的修饰,以最简练的方式来呈现原本简单的内容我对于凉山彝族地区直觉的生命体验。所以,在这段时间的彝族系列作品中,画面中的人物形象是突出的,而交待他们现实身份的背景是模糊的,甚至是被我有意去除的。画面也因此游离出了日常经验,人物变得夺目或是神圣,彰显一种潜在的凝聚力。如果观众能够感知,这就是我所希望传达的有关生命的精神力度。

刘媛:在这组以少数民族为题材的作品之后,90年代初期开始,您逐渐将视角放置在与自己相关的生活现实中,画面中出现了有关家人与朋友的亲切面孔。有主题性的肖像创作,如《彩虹悄然当空》、《永恒的乐章》、《偶然的弦音》等,画中的人物都依然延续着那种充满神圣感的气质;而还有一些有关生活场景的表现,不论是取景还是观照方式都带有一种不经意地关注,显示出了您对瞬间即逝的意象的捕捉力和敏感度。出现这样的画面变化,您是基于什么样的考虑呢?

庞茂琨:我一直希望自己能用艺术的方式如实且真挚地体验与感悟生命,并在艺术的语言中昭示精神的存在与意义。凉山是纯净而令人向往的,甚至有一种触及人心的神圣,因为她太过接近生命的真实。所以凉山这一题材最早进入我的画面,并将我的艺术诉求显现出来。但这是个理想的空间,她在我生活之外,与我个体生命的体验有着现实的距离。作为个体的我,能够体会到生命遭遇现实的苦痛哀乐,也就更希望能将之以绘画的方式表现出来。亦如17世纪荷兰艺术家维米尔所表现的“赋予真实的生活以信仰般的神圣性”。

因此在我这个期间的作品中,包含了两个思路:一个是对于彝族系列风格的延续,我延用了带有距离感的观照视角,一样强调人物在画面中的突出位置,淡化空间和环境的背景要素,当然,这样的手法会让原本熟悉的人变得陌生,而具有神圣的异常感。这也正是我要达到的效果在刻画平常个体的深度中,去追寻个体的价值和意义,这种关照是由个体到个体的微观感知,在一对一的观看体验中传达到的效果。另一个思路的作品,是带有叙事性的,场景化的生活瞬间。正如你所说的,两条思路在选择和感受的前提是不同的,做一个比喻,如果前一个思路是用大片的哈苏相机拍照的话,后一个思路则更像是用数码傻瓜相机快拍的方式,在定格凝固的瞬间对象呈现一种完全松驰感。甚至注视观看者,在这种意义上,他们似乎就在我的近处,持续的在自我审视中克服疑虑、消除不确定性,以及玩味没有时间限制的视觉游戏。在此同时,不管观看的方式如何不同,我都是在尝试尽可能地利用眼睛去发现和诠释生活,将原本我们为之忽略的人和事进行记录,并以此凝固的片刻来提示现实的可贵之处。

刘媛:可以说前两个阶段,您十分准确地描述了作为一个艺术家对于现实和当下敏锐的感知与反应,这样的表现尽管用一种维米尔似的静穆语言,但是仍然显现着艺术家感性的情感体验。而这种体验是直接的、与画面的对象是近距离的,互动的。这种奇妙的互动观感也延续在对象与观者之间,这种近乎于正面的凝视也成为您的艺术符号。这也成为促使您之后不断改变的最初意识。

庞茂琨:是的,这种正面的凝视,在我的艺术作品以及现实的道德理想中,促使对象与自身构成了一种可以相互观照的镜像关系。画面的对象在我的观看中被塑造的,但又在自己的眼神和表情中把观者的观看包容起来。凝视者因此在对象的眼神和表情中凝结自己的面容,为现实的面容造型。此时的观看总是被干扰、回复或躲闪,它强烈地表述着人与人之间的现实关系,并使这种现实关系成为一种障碍,一种隔离。然而,我始终不满足于将自己的艺术停留在这种切入现实的角度和观看的方式之上。因为,生命的体验是多重而复杂的,多元而丰富的。感官的对象仅仅是生命个体的外在形式,我不满足将视角仅仅驻足于外在的表象。因为生命意味是一切事物实质性的内涵,所以,把握了生命的实质才能触及精神与物质的本质关系。于是,我开始尝试揭开表象下的深层的精神意味。

刘媛:在97年之后,您开始放弃了对具象的描绘,进入到比较强调主观情感的《触摸》系列、《梦魇系列》,同时在绘画技法与媒材上面也做了新的尝试。在这样的视觉关照之下,重要的已经不是对象本体,而是由画面中的人物所映射出来的深层的精神意味,而由此传达的是更加微观、细腻的心理感受。与之前的绘画形成了一个反差,如果说之前还在找寻观者被对象之间的互动交流与感应的话,那么此时的作品则是更加偏重艺术家的主观感受了。这批作品相当早,当时四川还没有“模糊式”的风格。为什么会有这样的变化呢?

庞茂琨:在这个阶段,去欧洲看了许多作品后,不由自主地激发了我转变创作观念的决心。我尝试着打破有关古典艺术语言的表达方式,如改变光的切入方式,强调色调的自律性等,开始突出局部的表现性特征,以此避免在创作时受到题材在时空上的束缚。于是,将整个画面营造出一种模糊感,因为当时觉得模糊本身比清晰更具有精神上的穿透性。《触摸》系列便是在这种情况下创作的,当时这种转变很坚决,而且那批作品是在一个月时间内完成的,有10多张。这是一些很偶然的形象,也是一些很模糊的局部,相反作品因形象的模糊而增强了作品心理的表现力。

刘媛:在触摸这一系列作品持续了一段时间之后,在进入2000年之后的创作中,似乎一直并行着两条线索,一个是微观的情感叙事,一个则是在触摸系列之前,您较有代表性的艺术风格,两者此起彼伏在您的创作中延续了很长时间。在这段时间里面,您思考最多的问题是什么呢?

庞茂琨:正是因为在《触摸》系列中的转变是坚决的,它们在为我打开一个思路的同时,也让我遭遇了艺术表达的选择困惑。如你所提到的这两个线索是我切入现实的两个方式,它们的侧重点和深度是迥然不同的,但又是我同时需要的。延续着《触摸》这个线索,我在之后的表现一度进入到抽离了现实的虚拟想象之中。例如《浮华年代》、《虚拟时光》系列,在超现实的时空中,我根据主观表达的需要,臆造了与主题相关的人物和画面情节。当然,与之形成对比的是,我也描绘了一批有关亲人与朋友的生活画面,如《宁静的晌午》、《漫长的夏日》,人物和场景都被我还原在最接近真实的现实中,更加着意于刻画细节。似乎有一个将此两种表现发挥至极致的愿望在促使着我,此间的创作在数量上也是较为多的。但在竭力地表现中,我却难以掩饰自己的徘徊,我一直在寻找一个综合的形式和视角,能够将我对生命的多重体验有效地传达出来,不论以何种方式组合的、拆散的、解构的、抑或是超现实的。

刘媛:是不是在经历了差不多5年的不断探索过程中,您渐渐有了一个清晰的方向,《高速公路旁边的风景》这张作品似乎对您接下来的新的创作带来了一些启发,并开始了诸如像在去年9月份上海举办的“今日之神话”个展的系列作品呢?可以说,在展览中,所呈现的“庞茂琨”是全新的,几乎改变了大家惯常的对您的认识,充满了欣喜。您在新风格的创作中有什么体会或者思想的转变呢?

庞茂琨:我借用了“cosplay”易装表演这个概念,将现实中日常的各态人生移植在我的画面舞台之上,同样现实主义的描绘方式却呈现出虚拟的假象,荒诞的、无厘头景象,让看到画面的观者无从面对,而终止了原本习以为常的、既定了思考方式,进而对画面中的内容、人物、情节甚至是对于我本人的艺术方式都要进行重新的编码。我不能说自己是在创造一个新的绘画观念,但是我一直试图尝试描绘现实的新视角。这种“人生如戏,戏如人生”的异常化为我诠释当下现实提供了一种可能。我想通过这种异常化的画面去反观我们的现实,揭示我们日益被消费、信息、时尚所蒙蔽的事实本身。这似乎和罗兰·巴特如出一辙,在《神话大众文化诠释》中,他把“神话”定义为是有待揭露的欺骗,并对诸多大众、流行、时尚的现实符号进行了“去神化”的解读因为在他看来现实极为自然而然的事,往往有一些复杂的意义运作方式在底下支撑着,其必然会体现出特殊的意识形态、立场、价值判断与别有用心的含义,而习惯了以简单而平面的眼光去观看的我们,却恰恰忽略了问题本质而停留在被意识、文化麻痹的表象。

刘媛:其实在新作品中,带给观者最大的不同就是您对画面内容的处理方式,之前原本那种直接的、凝视的、充满神圣感的东西都被一种荒诞的、超现实的、戏剧化的、宏大的情节所代替,在这样的转换中,令你欣喜的又是什么呢?

庞茂琨:如果从画面的表现形式来讲,这次的作品较之于以前的确有很大的转变,但是如果透过画面去了解我的艺术思考的轨迹的话,这种艺术的变化就显得不是那么的突然,而是情理之中了。在我的内心深处一直寄情于对现实、周遭生活的敏感表现。我的这批新画严格说来还是属于现实主义的范畴,是我对于所遭遇的日常生活的另类理解而已。在我看来无论现实中发生了怎样的情节与故事,他们都属于画面、属于画面中各类修辞所营造的总体氛围,而这种氛围是偶合而得的,它可能言说着另一种意指。我着力构建一种开放的画面空间,将众多人物置于活动场景中,同时对单个人物或物体的进行细致刻画,希望最后得到一种会聚性的、内敛的、精神化的景深。这种景深从我自己的眼睛出发,穿越过人体、面容,动物……最后凝聚在现实景观上。而实际上,这样的景观与现实场景在视觉上的又是异质的,并时刻准备着跳越出来,反过来遮蔽住它所置身其中的真实现场。

刘媛:这次展览的主题是“不动声色的凝视”,策展人杨小彦借用了摄影艺术中的观看方式敏锐了抓住了您作品中最细腻的地方。您在创作的过程中有没有在应用或者考究这样的一种表现方式呢?

庞茂琨:很长一段时间以来,我总是想通过绘画中的“影像呈现”来寻觅一种精神自我。在我的艺术中,人是一个符号,是生命存在与运行的影子,是梦的引领者;它是赤裸的、无身份的、游移不定的,但它又无时不存在于我的内心深处,演绎着我们精神中那些莫明的忧伤与感动。它的每一次显现和每一个暗示都使我们的精神自我感悟到存在的永恒!所以,在我画面出现的“凝视”是一种指示行为,它召唤着我将自己视野显出深度来。在此,凝视不是普通的观看,而是我对现实世界的心理测量,促使它显现原样,成为一个活生生的世界。在这样的一种过程中,现实被改变了,被处理了,它关联于现实、又疏离于现实。也许,艺术家就该如此,应与纷乱无序的现实保持一定的距离,并用艺术的方式去修正它,解构它,并玩赏它。

当然,我的绘画不等同于简单的图像表达,我希望它是承载有丰富的内涵和隐喻,不是孤立而简单的指涉,而是具体的有包容性和综合性的体悟。因此,故事、事件、情节等在艺术中只能是一个进入意义的窗口或路径,只能在与方法、修辞、组合等相互作用的同时才能获得让人真正产生内心共鸣的意义,也即艺术式的感悟。所以,我的画面在未来将有什么样的可能,我充满探索的热情,但是我对于艺术和现实的态度将是一如既往的延续。

![广东曾为中国美术打开天窗[图文] 广东曾为中国美术打开天窗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4nzimvz2hlb.webp)

![留苏热潮与新中国美术[图文] 留苏热潮与新中国美术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yxypj3mw1k3.webp)

![郑可:从雕塑家到现代艺术设计的先驱者[图文] 郑可:从雕塑家到现代艺术设计的先驱者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqygieh1jed.webp)

![齐白石艺术新论[图文] 齐白石艺术新论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i3a2i3splek.webp)

![国画革命派创岭南画派:桃李满天下[图文] 国画革命派创岭南画派:桃李满天下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cxqsowjcv00.webp)

![吴门画派之宗师沈周[图文] 吴门画派之宗师沈周[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xvdpbahozmz.webp)

![千年墨脉:中国五代宋元翰墨魂脉探析[图文] 千年墨脉:中国五代宋元翰墨魂脉探析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hdeilaqe1ny.webp)

![关山月与20世纪中国美术[图文] 关山月与20世纪中国美术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3kmt1vfewnn.webp)

![胡德夫:一次精神碰撞音乐之旅[图文] 胡德夫:一次精神碰撞音乐之旅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2vyy0m5onk5.webp)

![走在现代与传统、碑学与帖学之间[图文] 走在现代与传统、碑学与帖学之间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kspiexrk4n1.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![记中国工艺美术大师徐秀棠[图文] 记中国工艺美术大师徐秀棠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1cv1srrugi.webp)

![探究未来艺术走向[图文] 探究未来艺术走向[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30wxhrufv4x.webp)

![徐冰:当代艺术假大空 [图文] 徐冰:当代艺术假大空 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yebbqdpwbyo.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![陈丹青:怎么看懂毕加索[图文] 陈丹青:怎么看懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3rsqrvzcua.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)