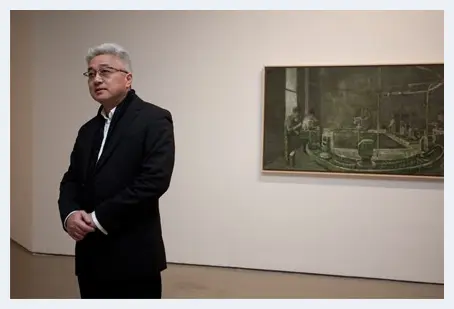

谈到当下兴起的新水墨,徐累是必然要提到的艺术家。他在五年以前关于“传统的复活”的观点可以说预言了2010年以来中国当代艺术的走势。虽然徐累认为水墨一直是当代艺术中的二等公民,但正是因为他和同辈水墨艺术家的坚持,越来越多的人开始把新水墨纳入到中国当代艺术的讨论之中来。

把握新水墨的平衡感

Hi:通过你的观察,新水墨这一块儿有没有一个核心的价值观,比如说对传统,对笔墨的看法上?

徐:在莫衷一是的情况下,我觉得还没有到总结“新水墨”核心价值的时候。但这并不是说我们不能明辨方向,因为我们知道艺术史的路径是怎么蜿蜒前行的。时到今天,现代主义经历了千奇百状的形式开发,中国的现代艺术并没有机会参与到这一历史进程,没有贡献出一个具有世界影响的流派,我们一直在跟随学习的过程中,这个姑且不谈。但我觉得在进入“后现代”的今天,我们是有机会的,也就是“中国制造”的机会。事实上,有一部分中国当代艺术获得了国际的认可,它的核心价值观就是“后现代”式的。什么是“后现代”?说白了就是重新解释已有的知识成果,重新融通或者反讽共知的文化见识,而在这一点上,中国人有得天独厚的秘笈,而且传统中也是一直这么做的。我们有一种智慧叫做“中庸之道”。“中庸之道”就是擅于体验、调节、中和、平衡的能力,而达到自我与他者相互观照的目的。对中国艺术来说,二十世纪最大的课题就是中西融合的问题,也就是说,我们是一个挑夫,前面的箩筐搁着西方,后面的箩筐搁着东方,相同的意思是,前面的箩筐搁着现代,后面的箩筐搁着传统,我们个人的任重道远,都在把握这个平衡感。

Hi:正如你所言,新水墨在古今东西四个维度上找平衡,那么新水墨的评价体系应当参照怎样的美学系统?

徐:若要给“新水墨”一个价值标准,还是我刚才说的,它要取得一个平衡,这个平衡建立在普遍认知的基础上,也就是说,首先你所创作的作品,必须能够得到我们自身美学体系的认可,这是有一个多少年来形成的艺术品质来要求的,所谓的传统指标。但光有这个还不够,之所以称之为“新水墨”,就得有更大的胸怀,要站在国际的制高点上要求自己,这是现代性的必由之路,或者是更广泛的认知度。倘若内外兼修,两者都能达到相应的高度,“新水墨”就能顺理成章有它的贡献,虽然做起来太难太难了。

Hi:你在这四个维度中是如何去寻找平衡点的?

徐:我的作品落实到现在的风格样貌,已经有二十多年了。其间大多数人只是把我当成一个固执己见的画家,做着不合时代步调的工作,但我相信所作所为是有理由的。打一开始的时候,我就没有将自己搁在任何一个系统里,官方的,当代的,是不是中国画,这都不要紧。这也谈不上野心,只是对其它做法无心恋战。后来,有些不安分守已的年轻人从中得到一些启发,尤其在传统绘画的现代性上,有理有节地找到自己的对应点,他们的工作对我的鼓励最大,也让我觉得吾道不孤。

林风眠是精神榜样

Hi:上世纪九十年代,新水墨也曾火热,在你看来为什么之后新水墨并没有持续的这样一种热度?

徐:我没有观察到你所说的现象。在过去,水墨画家一直就是当代艺术中的二等公民,这些画家的成长过程又很慢,需要厚积薄发,要快速走入国际视野,年轻人等不及,早就干其它去了。现在能够入人眼,同时又具备了成熟格局的“新水墨”画家,起码已经有了十年的锻炼时期,才走成今天的模样,这中间走失了许多人。当代艺术界有点忽视他们的存在,“新水墨”画家靠自身对行业的热爱自我取暖,走到今天是不容易的,也是值得尊重的。

Hi:水墨艺术家往往能追溯到传统的根源,那么在创作上对你影响比较大的前辈有哪些?

徐:如果仅从精神的层面上,林风眠作为一个“水墨”革命的先行者,对我来说是一个榜样。以他对早期现代主义的追随,与中国文人的理想情趣相融合,成就了自己的风格和境界。这是一个范例,但林风眠太孤单了,在当时的政治气候下,“水墨”没有形成一个整体的革新流派。在他的影响下,赵无极、吴冠中在不同的方位上继续做未竟的事业。这一脉中西兼容,受的争议也最大。相比起来,我们今天的画家是很幸运的,我想,在前辈的精神庇荫下,“新水墨”各尽其能,起码在目前的一些个案上,是能给人们带来一些新启发的。

![中国篆刻艺术语言钩沉[图文] 中国篆刻艺术语言钩沉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u1jstudops4.webp)

![他对现代建筑有推进作用[图文] 他对现代建筑有推进作用[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0yol3noxbu2.webp)

![雕塑家克拉格:不存在之物更丰富多彩[图文] 雕塑家克拉格:不存在之物更丰富多彩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hempu5cnyu1.webp)

![大庆文化产业快速发展的背后[图文] 大庆文化产业快速发展的背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0ebc5rrtpe.webp)

![培根:用画布绘出的恐怖图景[图文] 培根:用画布绘出的恐怖图景[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fv3ar4o03el.webp)

![艺术中的璀璨烟花[图文] 艺术中的璀璨烟花[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zmotexz4mg0.webp)

![禅之境——走进梁境峰的笔墨世界[图文] 禅之境——走进梁境峰的笔墨世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ytcdqy23ed1.webp)

![中国书法口决[图文] 中国书法口决[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zulbuv15ss1.webp)

![传统文化是艺术设计的金钥匙[图文] 传统文化是艺术设计的金钥匙[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j1ylq2afii0.webp)

![向京:希望当代艺术家能参与公共艺术项目[图文] 向京:希望当代艺术家能参与公共艺术项目[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/33azbvtoxwl.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![限量版画是双刃剑[图文] 限量版画是双刃剑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/quknhakd0fq.webp)

![艺术家贾廷峰:“平尺论”要了中国画家艺术生命[图文] 艺术家贾廷峰:“平尺论”要了中国画家艺术生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onkmxboyhya.webp)

![宋晓霞:吴长江青藏写生是人本主义的表达[图文] 宋晓霞:吴长江青藏写生是人本主义的表达[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bxlzxhj05lk.webp)

![泼墨代线条 误导人物画[图文] 泼墨代线条 误导人物画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1o2ywuwibpk.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![原研哉:无印良品美学炼金师[图文] 原研哉:无印良品美学炼金师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qma0hjh2fmw.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)

![沈津:漫谈名家所治藏书印[图文] 沈津:漫谈名家所治藏书印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zwrb50qdk4g.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)