渊默

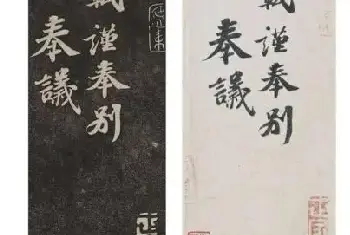

去年暑天看“三百石印富翁——齐白石的金石心迹”展览,印象极深。之前见过几种版本的齐白石印谱,对其“胆敢独造”的印风并不陌生,但当我咫尺之内晤对白石老人亲手摩挲过、用心刊刻成的三百方印章,还是别有感触。这三百方印章里,除了少数姓名章外,大多为闲章,诸如“中国长沙湘潭人也”“大匠之门”“鲁班门下”“强作风雅客”“寂寞之道”“吾画遍行天下伪造居多”“吾幼挂书牛角”“叹平生在中年过了”“要知天道酬勤”“行高于众必非之”“叹浮名堪一笑”“白石曾见”“寡交因是非”“何要浮名”“有情者必工愁”“心内成灰”“最工者愁”“苦白”“有衣饭之苦人”“吾草木众人也”“无君子不养小人”“一息尚存书要读”“吾狐也”“客久子孙疏”“往事思量著”“风前月下清吟”……这些印文一如其绘画,素朴率真,而又意味深长,分明寄托着老人的隐衷心曲。

前段日子,中央电视台纪录片频道播《百年巨匠》,看完其中的《齐白石》,心绪不能平静,蓦然想起曾见过他的一方印章“苦白”。这部片子叙述了齐白石颠沛流离的艺术人生——从木匠到画匠、从画匠到画家、从画家到巨匠,在其人生三部曲的每个阶段,都有一波三折而近乎传奇的情节和故事,而苦难则是其生命的底色。我以为,用“苦白”两个字足以概括其人生。

齐白石一生苦日子多,好日子少。年少时学木匠,做的是苦力活;40岁时出门远游,“五出无归”皆为谋稻粱;55岁时避难到北京,此后一直客居异乡,以卖画刻印养活全家。在他寄居北京的晚年,长孙秉灵、至交陈师曾、母亲周夫人、父亲齐贳政、门人瑞光、六子良年、妻子陈春君、继室胡宝珠、女儿良欢先后去世,伤心事接踵而至。《白石老人自述》一书里写到这些事,“眼睛都要哭瞎了”“真觉得活着也无甚兴趣”“多么痛心”“泪哭欲干,心摧欲碎”“去哭了他一场”“怎不叫我洒尽老泪”“衰年伤心”之类的话,透露着老人灰暗惨痛的暮年心境。他70岁时画了一幅《息肩图》,题诗道:“眼看朋侪归去拳,那曾把去一文钱。先生自笑年七十,挑尽铜山应息肩。”可是画了此图,并没能让他从此息肩。自述里说:“我劳累了一生,靠着双手,糊上了嘴,看来,我是要劳累到死的啦!”

白石58岁时,一个扇面卖银币两元,比同时一般画家的价码便宜一半,仍然乏人问津。有一次,白石到一个大官家去应酬,满座都是阔人,他们见他衣服穿得平常,又无熟友周旋,谁都不来理睬他。可谁又能想到,在他离开半世纪后的2012年,竟有这样的消息:齐白石超越毕加索成为世界上“最贵画家”。

白石天资聪颖过人,备尝人世艰辛,可是一切苦难都没有打倒他,反而化为他不断在艺术上进取的动力和养料。虽则他的内心是苦涩的,但他的作品却清新雅致,以独创的、鲜明的齐派风格而享誉世界。欧阳修在《梅圣俞诗集序》中说:“非诗之能穷人,殆穷者而后工也。”书画之道亦然。正如他自谓“苦白”,是“苦”——生活的苦寒、创作的苦恼、精神的苦闷——最终成就了“白”。

回看百年中国美术史,不单齐白石苦,徐悲鸿、黄宾虹、张大千、林风眠、傅抱石、李苦禅这些大师哪个不苦?青年徐悲鸿曾落魄到差点跳进黄浦江,生前寂寞的黄宾虹在弥留之际慨叹“我的作品要过50年才有人能看得懂”,看似潇洒风光的张大千漂泊四海却是出于无奈,性格孤傲的林风眠在“文革”中曾以“日本特务”罪名被关押四年半,傅抱石的人生磨难虽少但他为艺术求索而呕心沥血,李苦禅年轻时曾拉人力车、借住庙宇过活……日本学者厨川白村认为“艺术乃苦闷的象征”,晚年吴冠中提出“让苦难来养艺术家”,苦禅老人也曾说:“养尊处优,对于一般人来说是享福,但对于艺术家来说未必是好事。”他们的话表述不同,核心意旨却是一致的。

再看看当今书画界,一些人头顶各种头衔,单位领工资,家里卖字画,坐着名车,住着豪宅,脑满肠肥,志得意满,在物质生活上处于最富阶层,在艺术成就上也通过各种手段炒作成“大师”。他们没有衣食之忧,没有精神之苦,他们的作品虽然卖得贵,但看不到真性情和大境界。

所幸,时间是公平的。大浪淘沙,水落石出,真正的大师会超越苦难,终会被后人和历史记住。譬如,苦白。

![趋势:新水墨黑马逐渐成形[图文] 趋势:新水墨黑马逐渐成形[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bxp3tr2drh4.webp)

![黄永玉展览不讲排场是艺术界的楷模[图文] 黄永玉展览不讲排场是艺术界的楷模[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lt3lmswaxrp.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![李健亚:赵无极执画笔去天堂[图文] 李健亚:赵无极执画笔去天堂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xs2kuj1xl3a.webp)

![绘画与摄影的124年纠结:谁比谁更艺术[图文] 绘画与摄影的124年纠结:谁比谁更艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fv4ylvfskx2.webp)

![最新研究揭秘:狂人梵高其实不疯也不穷[图文] 最新研究揭秘:狂人梵高其实不疯也不穷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/edyxnwjitkc.webp)

![浅谈徐公朝廷先生画马[图文] 浅谈徐公朝廷先生画马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1dukh4h2ojh.webp)

![刘玉来:齐白石心理十一探[图文] 刘玉来:齐白石心理十一探[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1cnz1xanwwx.webp)

![张治国--著名书画家献礼建国65周年[图文] 张治国--著名书画家献礼建国65周年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iulaapkbafq.webp)

![中国传统艺术家为何没有世界名气[图文] 中国传统艺术家为何没有世界名气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ka1a3sbp01g.webp)

![鼎新华南:透过油画看吾土吾民[图文] 鼎新华南:透过油画看吾土吾民[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1f2yzqut1lo.webp)

![刘晓:从文物中寻找中国教育脉络[图文] 刘晓:从文物中寻找中国教育脉络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3bkxclflwcf.webp)

![第一座国家博物馆大英博物馆的启示[图文] 第一座国家博物馆大英博物馆的启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uigtwoast4w.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![朱家溍先生与故乡[图文] 朱家溍先生与故乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umoxdqzryhw.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)

![回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文] 回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1svsplj1e5f.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)