雨花阁❖图片

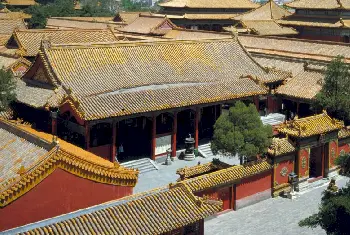

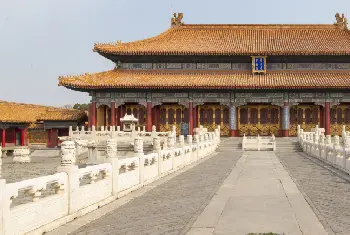

雨花阁外景

雨花阁宝顶

雨花阁屋顶鎏金飞龙

雨花阁龙形穿插枋

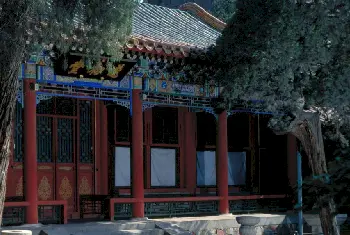

雨花阁外檐装饰(白玛曲孜)

雨花阁一层正中佛龛供案

雨花阁一层珐琅坛城

雨花阁一层佛龛供案

雨花阁一层悬挂唐卡

雨花阁六字真言天花

雨花阁二层楼梯间

雨花阁二层佛龛供案

雨花阁❖简介

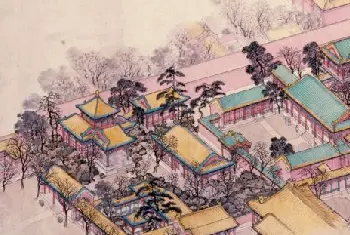

雨花阁位于内廷外西路春华门内,是宫中数十座佛堂中最大的一处。清乾隆十四年(1749年),乾隆皇帝采纳蒙古三世章嘉国师胡土克图的建议,仿照西藏阿里古格的托林寺坛城殿,在原有明代建筑的基础上改建成雨花阁,于其中供奉西天梵像,雨花阁是一座藏传佛教的密宗佛堂。

雨花阁为楼阁式建筑,外观三层,一、二层之间靠北部设有暗层,为“明三暗四”的格局。底层面阔、进深各3间,四周出廊,乾隆三十二年(1767年)添建前檐抱厦3间;南面明间开门,次间开双交四椀菱花 槅扇槛窗4扇;屋顶南北为卷棚顶,东西为歇山顶,屋面覆绿琉璃瓦,屋脊和屋面剪边为黄琉璃;檐下采用白玛曲孜、兽面梁头等装饰,屋内天花装饰为六字真言及法器图案。二层面阔、进深各3间,东、西、南三面出平座;南面明间开门,次间安槛窗,黄琉璃瓦蓝剪边卷棚歇山顶。顶层面阔、进深各1间,正面开4扇槅扇门,两侧为槅扇窗;四面出平座,环以琉璃挂檐板;四角攒尖顶,屋面满覆鎏金铜瓦,四条脊上各立一条铜鎏金行龙,宝顶处安鎏金铜塔。龙和塔共用铜近一千斤,乾隆四十四年(1799年)曾重造。建筑形制独特,具有浓郁的藏式佛教建筑风格。

雨花阁严格按照藏密的事、行、瑜伽、无上瑜伽四部设计。底层称智行层,悬乾隆御题“智珠心印”匾额,供奉无量寿佛等事部主尊,佛龛之后有乾隆十九年(1754年)制掐丝珐琅立体坛城3座。暗层称德行层,楼梯间前设供案,供行部佛像9尊,以宏光显耀菩提佛为中心,佛母和金刚各4尊分列左右。三层称瑜珈层,供瑜珈部佛像5尊。顶层称无上层,供奉密集金刚、大威德金刚、上乐金刚各1尊。

每年四月初八日,宫中派喇嘛5名在雨花阁无上层诵大布畏坛城经。二月及八月初八日,各派喇嘛10名在瑜珈层诵毗卢佛坛城经。三月及六月初八、九月及十二月十五日,各派喇嘛15名在智行层诵释伽佛坛城经。每月初六日,在德行层安放乌卜藏经。

雨花阁是目前我国现存最完整的藏密四部神殿,对于研究藏传佛教具有重要的意义。

相关知识科普

雨花阁

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

三世章嘉

章嘉若必多吉(1717—1786年),即三世章嘉,为清代黄教四大活佛系统之一,主要负责内蒙、山西、北京等地的宗教事务。1719年被认定为第二世章嘉活佛阿旺曲丹的转世灵童。1724年被护送到北京,受到雍正帝礼遇,并安排其与皇四子弘历(乾隆帝)一同学习。18岁时,他已成为精通汉、满、蒙、藏四种民族文字、熟读佛教显密经典、博学多识的佛学家。三世章嘉一生不仅著述甚丰,主持将藏文大藏经《丹珠尔》译为蒙文以及满文《大藏经》的翻译,且为清乾隆时期边疆的巩固和民族宗教政策的推行立下汗马功劳,继承前辈封号“灌顶、普善、广慈大国师”,并被赐予管理京师寺庙扎萨克达喇嘛之印。

章嘉

章嘉是清代黄教(藏传佛教格鲁派)四大活佛之一,余为达赖、班禅、哲布尊丹巴。

胡土克图

清朝封授藏传佛教中大喇嘛、活佛的封号,是藏语“朱必古”的蒙语音译,意为“化身”,其地位崇高。

托林寺坛城殿

托林寺位于西藏自治区阿里地区的札达县城,由阿里古格王国僧王益西沃和大译师仁钦桑布于11世纪建造,是阿里地区最古老的寺院。该寺殿堂有迦萨殿、红殿(集会殿)、白殿、弥勒殿等。迦萨殿即坛城殿,是主要建筑,里层正中为方殿,象征须弥山,四面各一小殿,分别代表东胜神洲、南瞻部洲、西牛货洲、北俱卢洲。外层有回廊,四角有四塔,高13m,代表四大天王。整座大殿系仿桑耶寺而建,当年号称黄金神殿。

坛城

梵文音译为“曼陀罗”或“曼达”、“满达”。据佛经记载,印度密教修法时,为防止外道“魔众”侵入,在修法处划定界线或修建土坛,并在上面设置诸佛像,表示诸佛聚集或轮圆具足。后来,修法时设置的坛和划定的界线被称为坛城或曼荼罗。坛城以立体或平面的方、圆几何形并塑或绘以神像法器,表现诸神的坛场和宫殿,比喻佛教世界的结构。由于密教修法的内容不同,坛城的设置形式和内容(陈设品)也各不相同,极其复杂。为便于人们修行,后人据其内容以金、石、木、泥(土)等材料和绘画方式分别制成样式不同、大小不一的坛城,以表示不同的佛陀世界,陈设于佛堂,以供观想。雨花阁内3座掐丝珐琅坛城是国内最大的立体坛城,圆形底盘直径3.65m,正中为蓝色正方形供台,高0.7m,每边长1.69m。供台侧面分四色,北红,南白,西黄,东蓝,每面上嵌1个杵头。供台上是正方体宫殿,开四门,每门前装饰华丽的五彩牌坊,殿内供主尊神与侍从神,周围装点幡幢、白辕、飞天等。坛城亦是极为精美的艺术品。

藏传佛教

中国佛教两大派系之一,形成于藏族地区,发展、传播于藏、蒙、土、裕固、纳西等少数民族地区,是具有民族地方特色的佛教。 7世纪佛教传入西藏,松赞干布、赤松德赞等几代赞普支持佛教,翻译佛经,创建桑耶寺,佛教有了初步发展。 9世纪中叶,朗达玛上台兴苯灭佛,佛教受到毁灭性打击。10世纪后期佛教又从阿里和多康地区复兴,根据不同的佛法传承,形成宁玛、噶丹、萨迦、噶举等众多教派。元朝以后,萨迦派、噶举派、格鲁派在中央政府扶持下曾先后取得西藏地方政教合一的统治权。藏传佛教中有由《丹珠尔》、《甘珠尔》两部分组成的藏文《大藏经》,其寺院组织严密,学经制度健全,修行上“显密并重”。以无上瑜伽部密法为最高最深之法。

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

进深

指建筑物纵深各间的长度。即位于同一直线上相邻两柱中心线间的水平距离。各间进深总和称通进深。

抱厦

亦称龟头屋,是从正殿接出的小屋,与正殿用两个屋顶连接。

明间

古建筑术语。指建筑各面正中四根檐柱之内的空间,其两侧称为次间。

双交四椀菱花

宫殿建筑中门窗槅心花纹装饰的一种。

双交四椀

古建门窗装修格芯形式的一种。由两根棂条相交,以菱花组成四个圆形。正交为棂条中线相交成四个垂直夹角,斜交偏45度。图案主要靠棂条花瓣变化形成,常见的有双交四椀球形格心、双交四椀古老钱格心等。

槅扇

又称格门,由立向的边挺和横向的抹头组成木构框架。抹头又将槅扇分成槅心、绦环板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整个槅扇高度的五分之三,由棂条拼成各种图案。棂条分内外两层,中间糊纸、夹纱或安玻璃。室内槅扇多采用夹纱做法,所以又称碧纱橱。绦环板和裙板亦多雕刻各种装饰图案。室内槅扇的雕刻较为细腻。槅扇上下一般安有转轴,可以自由开合。有的槅扇不用绦环板和裙板,而像槅心一样使用棂条,称落地明造。

卷棚

卷棚式顶的简称。两山顶成圆形,屋顶无正脊,前后两坡瓦陇贯通,又称“过陇脊”。

卷棚顶

中国古建筑屋顶形式之一。为双坡屋顶,两坡相交处不作大背,由瓦垄直接卷过屋面成弧形的曲面。卷顶棚形式活泼美观,一般用于园林的亭台、廊榭及小型建筑上。

歇山顶

歇山顶为中国古建筑屋顶式样之一。由一条正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故亦称九脊殿。又有单檐、重檐之分,重檐较单檐尊贵。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

剪边

屋面做法的一种。即在屋脊和檐口部分使用色彩、种类与屋面不同的瓦件,明显突出屋面的边际线。

白玛曲孜

藏式建筑特有的外檐装饰,多用于门窗框和屋檐下。由彩色正方体小木块层层收分堆积而成,色彩上作退晕处理。

天花

亦称顶棚。建筑物内用以遮蔽梁以上部分的构件,一般可分为硬天花、软天花。硬天花以木条纵横相交成若干格,也称为井口开花,每格上覆盖木板,称天花板,天花板圆光中心常绘龙、龙凤、吉祥花卉等图案。软天花又称海漫天花,以木格蓖为骨架,满糊麻布和纸,上绘彩画或用编织物,为等级较低的天花。

六字真言

真言为梵语“陀罗尼”的义译,本意即“咒语”。六字真言是藏传佛教中最尊崇的一句咒语,汉语音译为唵(an)、嘛(ma)、呢(ni)、叭(ba)、咪(mei)、吽(hong),密宗认为这是秘密莲花部的根本真言。

法器

狭义指置于佛像前的小型器具,特别是密教修法所用的器物。法器之种类繁多,其用途、大小、形状各异,即使同名法器,亦因制作材料、手法,所属宗派或时代不同而形式迥异。若按用途分类,可大致分为庄严具、供佛器(或称祭供器)、报时器、容置器、携行器及密教专用法器等6种。

平座

楼阁上的出檐廊。

卷棚歇山顶

歇山为中国古建筑屋顶形式之一,有一条正脊、四条垂脊、四条戗脊,故又称此类建筑为九脊殿。歇山卷棚顶则无正脊,屋脊部位形成弧形曲面,为歇山式屋顶之一种。

挂檐板

用于平屋顶檐口、瓦下或平座上,钉于椽头或木枋上的板材,也有琉璃挂檐板,用以保护出挑的木构件。

四角攒尖顶

攒尖顶为中国古建筑屋顶形式之一。类似锥形体,有四角攒尖、六角攒尖、角攒尖、圆攒尖等几种式样,多用于园林建筑。

攒尖顶

中国古代建筑屋顶形式之一。由各戗脊的木构架向中心上方逐渐收缩聚集于屋顶雷公柱上,类似锥形,木脊榑上盖琉璃瓦,雷公柱上安装宝瓶。攒尖顶有单檐、重檐之分。其形状多样,有方形、圆形、三角形、六角形、八角形等,为园林建筑中亭、阁最普遍的屋顶形式。

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

行龙

一种中国古代传统图案,又称“跑龙”。龙的造型特点是,龙头向前,尾在后,头为侧面,四肢两前两后、各为一蹬一伸。

宝顶

一为建筑构件,用于封护攒尖顶雷公柱使不受雨水等浸蚀,所用材料多为金属或琉璃,形状有圆形、束腰圆形或宝塔形。具有丰富的装饰性。 皇家陵寝主人的坟墓高高隆起的土丘称宝顶,底下是地宫。宝顶用白灰、沙土、黄土掺和成“三合土”,一层一层夯实,又用糯米汤浇筑,同时加用铁钉,所以十分坚固。

无量寿佛

无量寿佛即阿弥陀佛之意译,在藏传佛教体系中,其既为理想的佛国世界——西方极乐世界之教主,同时又是可以赐予众生今生世寿的长寿佛。

掐丝珐琅

俗称“景泰蓝”。以红铜作胎,将很细的铜扁丝掐成花纹后用药焊于器表,再以随类附彩的方法将珐琅釉料填进丝间,经焙烧、打磨、镀金而成。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

菩提

梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”,是指对佛教真理的觉悟,但在具体理解上也有不同,或以觉知“无相”之般若智慧为菩提;或以先天具有的“佛性”为菩提。泛言之,凡是断绝人间烦恼而成就“涅槃”之“智慧”,即为菩提。

密集金刚

藏传佛教密宗无上瑜伽部主尊。

大威德金刚

大威德金刚是格鲁派密宗所修本尊之一,因其能降服恶魔,故称大威,又有护善之功,故又称大德。其像有9头、34臂、16足,裸体。

上乐金刚

又称胜乐金刚,为藏密重要本尊之一,其形象多为双身忿怒相,主尊四面,每面三目,十二臂,主臂拥抱其明妃金刚亥母,左右手中分握金刚铃、杵,其余手臂亦各持法器,二足,左弓步立姿,足下踏裸身魔怪,是其常见之显相。

毗卢佛

毗卢佛即大日如来,佛教密宗主神,五方佛之首,居中央,代表五佛五智中的法界体性智。

藏密四部

藏传佛教密宗修行的四部分,即事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部,是大乘佛教晚期密教的称谓,原是对密教经典的分类,藏文译为“续”,有时也作修行次第的代名词,后来也有部派的含义,成为密教派别的名称。