2014年初夏,布鲁塞尔因为长时间下雨,还有些寒意。带着对着马格里特的喜爱,我走进了马格里特美术馆。然而不到一个小时,便失望地逛完四层展馆出来了。他的原作并没有提供比印刷品更多的信息。绘画不能仅止于此。在马格里特的画中,信息都在前端。我开始思考,绘画这种材料之于我,什么比较重要。

解释绘画的努力常常失败,因为绘画所描绘的并非真实,它只是一种似是而非的虚拟语气。哪怕是复制现实的摄影,只要存在选择,就没有客观性。绘画中图像的真实是假象,真实存在于图像之下,笔与笔之间的缝隙中,存在于每一次选择中。没有艺术的真实,只有艺术家的真实。绘画制造和保存图像的功能,早就被摄影和电影所取代。

作为一种缓慢的媒介,再怎么着急的画家,也需要一笔挨着一笔,一层叠着一层的画完。霍克尼说:“你将时间赋予绘画,可电影却将它的时间强加给你。”绘画中的时间一览无余,不像音乐和电影,它并不裹挟你按着前后顺序走:在画布上,所有时间同时发生,你可以看一分钟,也可以看一小时,一下午,一星期。

绘画语言的时间感,在于画面每一笔都是不同时间完成的,但你同时看到了它们。它是无数个细小时间和微妙层次的聚合。

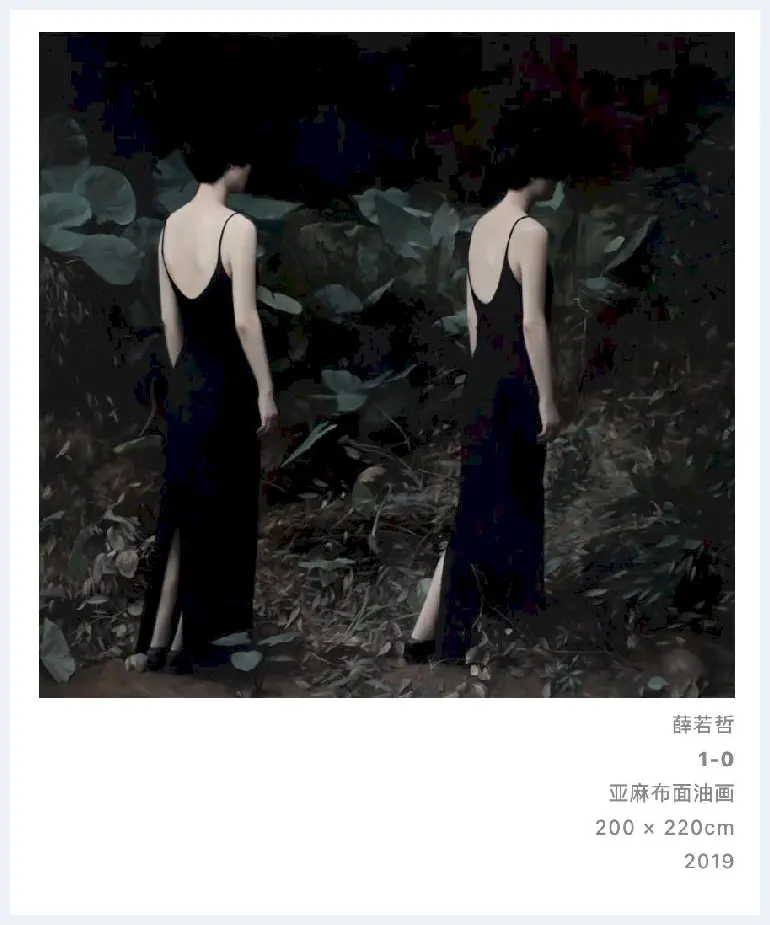

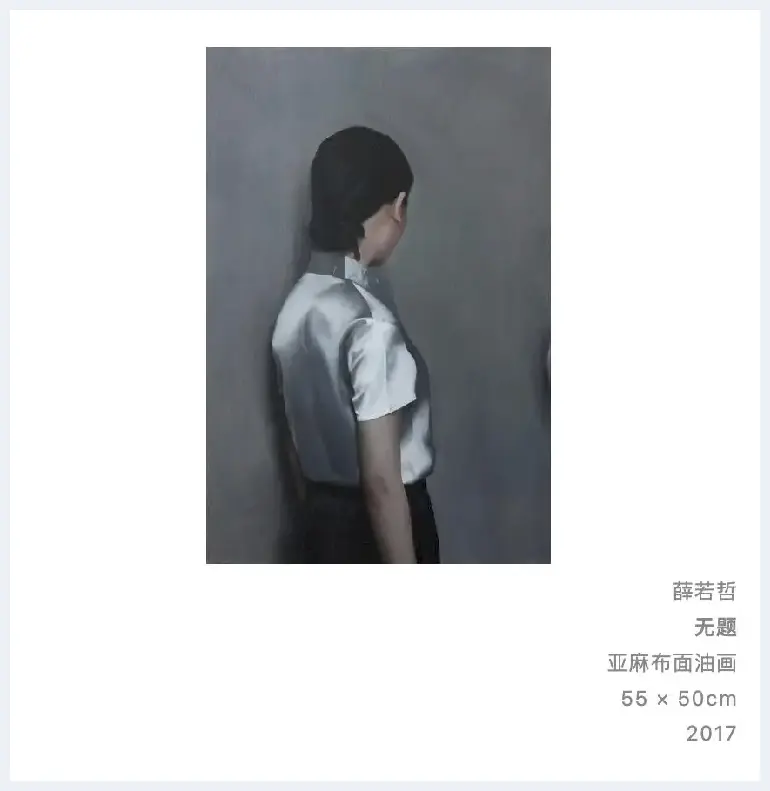

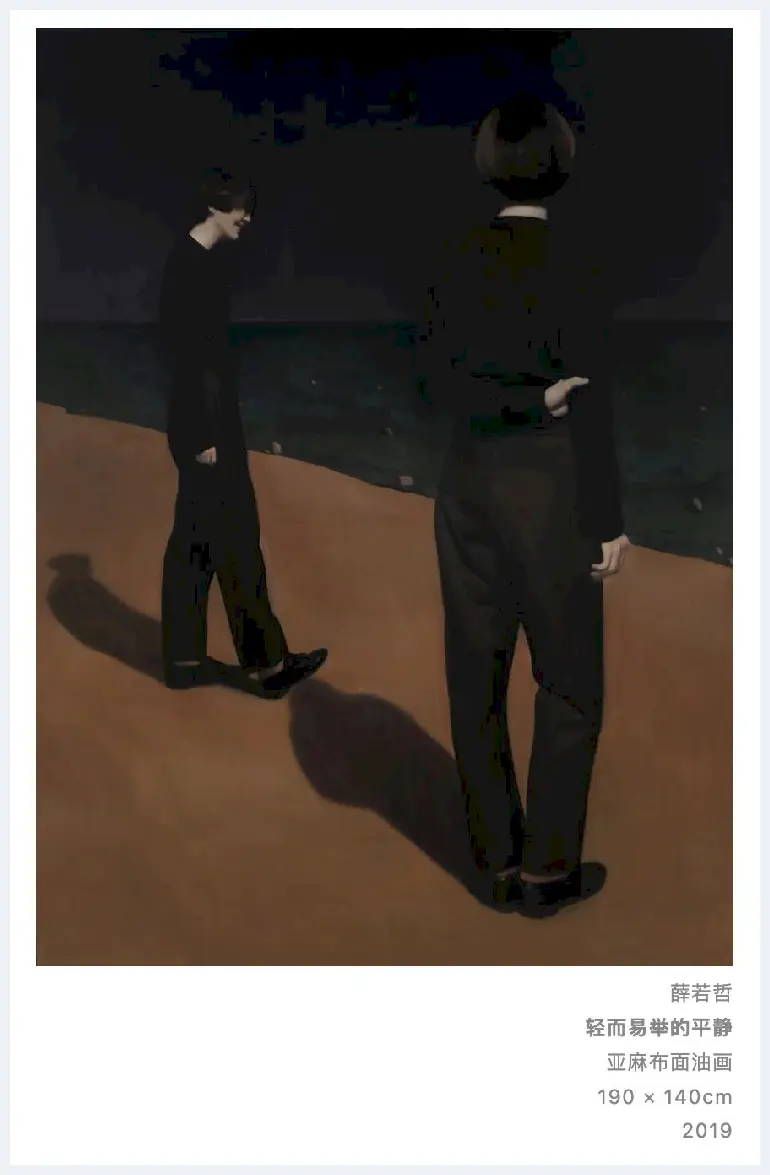

绘画一目了然,又不止步于此。动态影像把图像的来龙去脉交代得清清楚楚,却失去了欲说还休的空间,而绘画话讲三分,暧昧不清,才有了供想象驰骋的可能。绘画创作的母题可以很简单,简单到一个或两个人的背影,它通过看起来并不复杂的平面图像,让人感受到图像之外的无限。看到、感知到、并理解到是观看的三个层次。

绘画并不准确,它的魅力正是来自于这种不准确带来的呼吸感。它可以表达观念,但能承载的观念是极其有限的。除此之外,它还有其自身的逻辑和观念,如果一幅画要表达的观念没有考虑到与油画本体所承载观念的关系的话,作为观者经常会心生尴尬。

面对图像世界,绘画是转译而非摄影般的复制。在漫长的制作过程中存在着无数选择,这些选择与艺术家的学养、状态息息相关,也造成了绘画无法绝对客观的呈现图像,加上绘画这个材料带来的种种限制,在表达的困顿挣扎之时,似乎可以让人们看到作者之心。

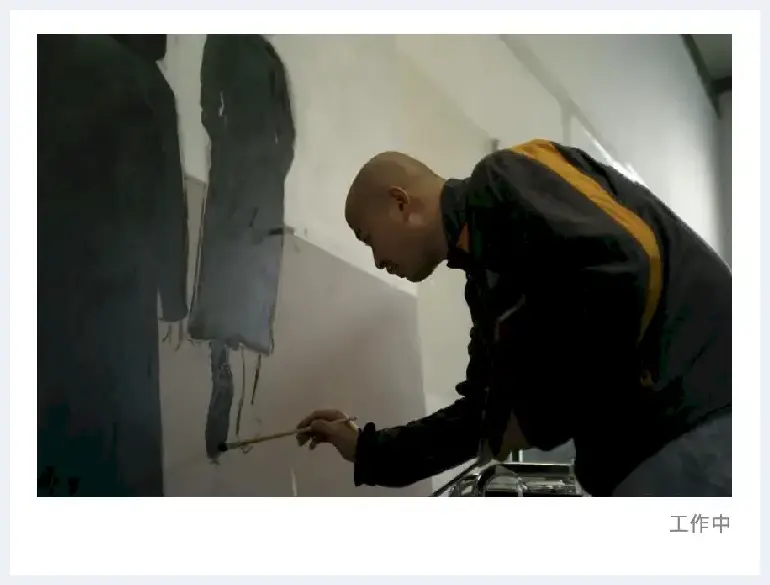

每每握着那个比A4纸还小的调色盘,抹开颜料画画的时候,我都会非常有信心:在极其受限的情形下工作,会感到充满了可能性。限制即自由,全能则全不能。作为一个画家,所能做的事情极其有限,无非是在一块或大或小的画布上做道场,但我要在擅长的领域做到极致。在绘画上,我在意的不是广度而是深度。

有人说,油画的发明就是为了描绘肉体。油画是连接欲望的载体,它的制作过程是有许多快感的:描绘光线如何抚摸形体、边线渐渐隐到背景中、并将主体从背景中拉出,更不必说阴影与亮部交汇处那些透明的灰色……不仅有凝视的愉悦,也有描绘的快感。

在描绘的同时,我会从空间或者形体上破坏完整性,从而阻断欲望。虽有一种公共的造型系统,绘画这个行为更与艺术家的身体紧紧相连。每个画家行为习惯、观看方式不一样,会造成呈现效果的大相径庭,这种身体性几乎无法隐藏。

绘画并不容易。它未必要回应这个时代,但自觉不自觉地,它一定会回应画家自身的经验,还有绘画自身漫长的历史。对我来说,把绘画向前推进一步,带来的快感和挑战的难度,远远比用新材料去做新东西要大得多。时代背景的变化会对每个人有潜移默化的影响,也可能造成艺术策略的变化。

在我看来,背景是背景,背景能为绘画提供某种可供解读的层次。而好的绘画可以超越背景而被独立解读,人不会站在一张好画面前而不自知的。以几百年的时间维度来看作品,围绕作品的话语会消失,文本会淡化,立得住的还是作品本身。

我期待的观者,既有感知的能力,也有看画的教养。不了解绘画的人看画,就像请一个不喝酒的人去品酒一样,只有对酒本能的反应——辣或者涩,偶尔也能尝出好酒,却不解其中好处所在。而品酒师,因为品尝的样本足够多,味觉足够敏感。产地在哪、什么年份的酒、甚至酒开了多久,都一清二楚,其中的妙处也能心领神会。

我的作品通常具有一种结构上的超稳定性,始终处在一个冷静、平视的观看角度。具体画面中,会将要表达的信息后置。只有穿透可见的图像,才能读取到画面中更本质的架构安排:色彩咬合,笔触运行,色层覆盖,空间交叠。

同时,尽管绘画的母题和手法与古典绘画多有交集,我们每日浸淫其中的,是无处不在的影像世界,观看方式自然而然地受到来自摄影的影响。这无须回避,我也透过摄影来把握这个世界。无论是否采用摄影作为实现图像的技术手段,观看始终是充满了偏见和选择的,我拥抱这种偏见。图像来自于当下的视觉文化,与油画这种具有丰富历史的媒介不可避免地交汇在一起。我喜欢这样的临界状态,它含混不清,却也包含了向另一种状态滑动的可能性,有一种将发未发的张力。

画作的母题或简单或复杂,而用什么方式?以一个什么样的状态进入绘画?如何将自我压进画面里?在我的作品中,这些问题与绘画的主题同样重要。这可能就是马格里特无法让我满足的原因。

2020年,冒着北京冬日的寒风,我观看了莫兰迪的回顾展。在徜徉其间的四个小时中,我想我找到了答案。

原文发表于《画刊》杂志,有较大幅度修改。

油画是很具体的材料,具体到每一个转折都要明确,每一块颜色都要有色彩倾向。如何用这种实在的、前进的材料来表现后退感?如何用这么具体的造型系统,来表现在中国绘画中非常重要的留白与空无,从而拓宽想象的空间?这是我面对的挑战。

我希望画面中的空很具体,它不是无止境无依靠的空,而是切实、有迹可循的空间,空景也是背景,人物在背景前面,一切在背景前发生,就像剧场一样。背景与人物造型形成互文,它们之间形成了心理空间。古典、宗教般的造型被不断遮挡、打断、扭转,即有姿势的确定性,也有普遍的消逝感。

我将绘画中一切非必要的元素通通舍去,包括文学性、不必要的细节、过多的颜色等等。减少至画面中的人呈现出某种凝固了的物的状态,只剩概括的造型和极其有限的色彩、空间、结构等非常基础的绘画元素。在不明确的描绘中来暗示尚未呈现和将要发生的。

我对背影的选择也是由这种思考生发出来的:在图像中,“脸”是一个非常重要的元素。一旦绘画中有“脸”出现,所有其他的一切都变成了烘托和陪衬。当把充斥着种族、性别乃至意识形态等元素的“脸”从画布上消解掉,变成一个结构上不那么重要的东西时,其他的绘画元素就会变得活跃起来,这是一种收与放的关系。抹去人脸的识别度和叙事性,完成了从特定角色或社会性的人向物的转换,进而在意识上又流向了艺术家的自我。就像莫兰迪的瓶瓶罐罐一样,我所描绘的人物和局部只是表达自我的一个载体。

所以可以说,所有的绘画,包括静物和风景——都是自画像。它们反映着我与自身的关系, 与材料的关系,在某些具体的时刻与外部世界的关系。

油画作为一种历史悠久的媒介,具有高度的技术性。一种好的技术不是盲目的“画得好”,而是恰如其分地表达了作者的想法和感受,同时有效地传递给观者:好的技术会让人感觉不到技术的存在。每个时代有其独特的技术特点,就像19世纪印象派,会有一种公共的技术一样,他们的画面既有这种技术带来的共性,又有个人的特点;同样是学院派的技术,德加和萨金特画起来就完全不一样。技术本身也是一种媒介,而媒介无所谓好坏,好的艺术家会征服技术为己所用。

![中国艺术藏家最缺的是朋友圈[图文] 中国艺术藏家最缺的是朋友圈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ashmi54zcpc.webp)

![以自己的方式“在场”——殷小峰艺术状态[图文] 以自己的方式“在场”——殷小峰艺术状态[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sl44e2hslgk.webp)

![艺术家让作品漂浮在地球上空 引思考:宇宙属于谁[图文] 艺术家让作品漂浮在地球上空 引思考:宇宙属于谁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/43y2n1pmqm2.webp)

![印度:南亚艺术市场的强心剂[图文] 印度:南亚艺术市场的强心剂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vtz3qvulzw.webp)

![青莲寺彩塑修复如新 谁在剥夺观者对历史的感受[图文] 青莲寺彩塑修复如新 谁在剥夺观者对历史的感受[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n4a3a3tty1u.webp)

![动感之美——张国樟美育专栏第四十七期[图文] 动感之美——张国樟美育专栏第四十七期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fr2vvtlhgww.webp)

![刘志钧说瓷|目前发现最早的原始青瓷[图文] 刘志钧说瓷|目前发现最早的原始青瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zn1psd1xmpp.webp)

![书法跨界:书法艺术需在跨界中传承与革新[图文] 书法跨界:书法艺术需在跨界中传承与革新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/llj0lblv5w0.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——胡刚:泼彩泼墨造就了的山水世界[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——胡刚:泼彩泼墨造就了的山水世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/avbtxgme5ew.webp)

![清末民初之画报与漫画刊物[图文] 清末民初之画报与漫画刊物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ktx2eyea0d4.webp)

![徐弘雯立:绘画的艺术价值就在于创新[图文] 徐弘雯立:绘画的艺术价值就在于创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gwen0pg5wqy.webp)

![张树森泼彩小品欣赏[图文] 张树森泼彩小品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/utgsoqgyrb3.webp)

![浅议一位南宋“遗民”的绘画与个人生活[图文] 浅议一位南宋“遗民”的绘画与个人生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/irifzx4bwvt.webp)

![欣赏抽象派犹如听交响乐[图文] 欣赏抽象派犹如听交响乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wa0gynkzp2a.webp)

![刘玉来:传统国画画面是怎样形成的[图文] 刘玉来:传统国画画面是怎样形成的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mindrsavqh5.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)