以墨兰名世的南宋郑思肖(1241—1318)离世已过七百年。作为存世绘画中的唯一真迹,大阪市立美术馆所藏的《墨兰图》起着对郑思肖的“遗民”身分盖棺定论的作用。

对郑思肖《墨兰图》进行全面考察,将有助于把他的艺术从政治性的遗民话语中解放出来,重新置入一个与个人的生活、信仰以及知识体系紧密相关的新的语境。把郑思肖的墨兰解读为无根兰,视为一种政治象征主义,来自于元末明初苏州士人圈的阐释。其中有着怎样的背景?“无根兰”是郑思肖众所周知的秘密吗?

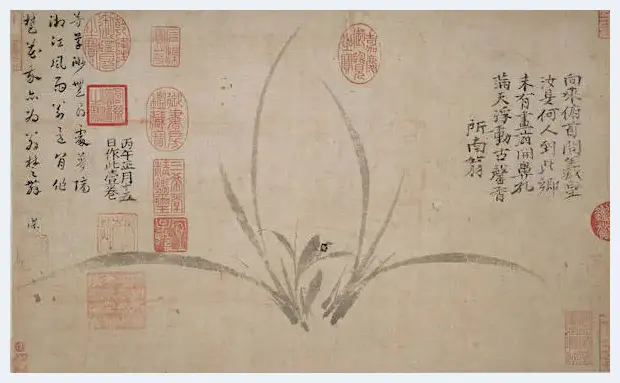

图1 郑思肖《墨兰图》卷 纸本水墨 1306年 25.7×42.4厘米 大阪市立美术馆

郑思肖(1241—1318)离世已过七百年,但他顽强地存在于元末明初人撰写的几则传记、后人所刊刻甚至是重新发现的若干卷诗文集,以及博物馆中收藏的几件归在他名下的书画之中。文本和图像被勾联在一起,讲述了一个“完整”的典范“遗民”的故事,他满腔的痛苦和愤怒直截了当地表露在日常生活和艺术之中。

作为存世绘画中的唯一真迹,大阪市立美术馆所藏的《墨兰图》起着对郑思肖的“遗民”身分盖棺定论的作用。【图1】三则明初人为他写的传记,用大同小异的用语揭示出兰花图像的秘密:

1、时写兰,疏花简叶,根不著土。人问之,曰:“土为番人夺,忍著耶?”

2、自更祚后,为兰不画土根,无所凭籍。或问其故,则云:“地为番人夺去,世犹不知耶?”

3、不画土,人询之,则曰:“一片中国地,为夷狄所得,吾忍画耶?”

大阪《墨兰图》给人的第一印象,是大面积的空白环绕着画纸中央一株茕茕孑立的兰草,只有若干片叶子和一朵花。强烈的视觉性,很容易使人接受上述文字中的表述。于是,“无根兰”就成为了郑思肖的隐语,启发和鼓舞着数百年以来的人们。

但是,为何借郑思肖之口揭示画兰意图的三则传记,全都是明代初年的文本?大阪的画卷后有累累的元人题跋,为何无一提出这样的阐释? “无根兰”是郑思肖众所周知的秘密吗?

一、消失的泥土

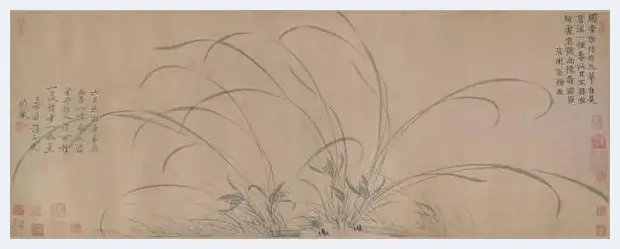

如果对比郑思肖的墨兰和宋元时代其他画家的墨兰【图2】,我们顷刻之间就会发现郑思肖的画以一种特殊方式凸显出来:画面中没有对空间的表现,很难说那株兰花是立在土地上还是已经被拔了出来。

图2 赵孟坚《墨兰图》卷 纸本水墨 34.5×90.2厘米 故宫博物院

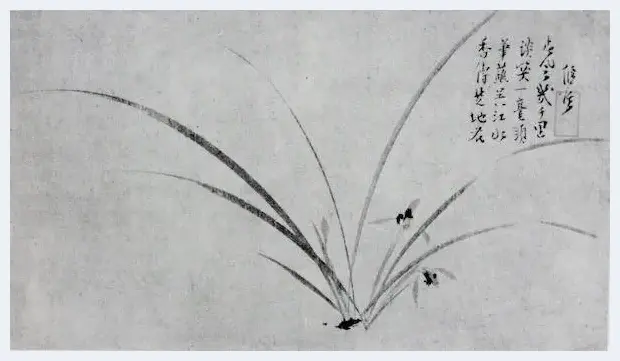

然而,这种不见土壤的视觉效果并非郑思肖的专利。藤田美术馆藏有一件传为南宋禅僧画家玉涧的《墨兰图》。【图3】尽管没有画家的款印,却有著名禅僧偃溪广闻(1188—1263)的画赞,证明画的时间不晚于1263年。在诗的第二联,偃溪用“笔蘸吴江水,香传楚地花”来称赞画家的技巧。吴江,也称吴淞江,是发源于苏州境内的一条河,暗示着这幅墨兰的画家很可能与郑思肖来自同一个城市。

这幅禅僧圈中的墨兰和郑思肖的画有共同之处。二者都只画一株兰草,叶并不茂盛,花也很零星,都没有对地面或土壤的表现。传玉涧本中,兰草也是漂浮在空白之中,既无土也无根,如果一定要说有,只能是兰株根部的墨点,略微给观者一些空间想象。在这里,没有土壤的兰与政治表达毫无干涉。

图3 (传)玉涧《墨兰图》卷 纸本水墨 32.5×57.5厘米 藤田美术馆

纵览宋元以来的花卉绘画,会看到这两幅墨兰图实是从折枝花卉演化而来。折枝花卉有两种典型画法,一是字面意义的折枝,即画出植物被折断后静态摆在眼前的状态。二是取植物顶梢的特写,往往画成植物从画外伸展到画面里的样子。当两种折枝画法相中和,空间感就变得模糊。为庆祝宋理宗谢皇后生日所画的《百花图》(吉林省博物馆)中就可以看到这种空间模糊的折枝花。【图4】其中一段恰是一株设色的兰花,同样没有画出根或地面。宋元时代民间陶瓷上的装饰图像中,也可以看到大量的折枝花卉。其中有一些萱草纹样,比如吉州窑褐彩开光折枝花卉纹梅瓶(马鞍山市博物馆)开光中的花草【图5】、吉州窑褐彩海涛萱草纹枕(江西省博物馆)枕侧的花草,其简率的笔法和模糊的空间感,都与郑思肖的墨兰有相似之处。

图4 佚名《百花图》卷 局部 绢本设色 24×324厘米(全幅) 吉林省博物馆

图5 南宋吉州窑褐彩开光折枝花卉纹梅瓶 高16.5厘米,口径3.5厘米,底径5.5厘米 马鞍山市博物馆

相对而言,郑思肖的《墨兰图》和传为玉涧的《墨兰图》无论在构图还是画法上都最为接近。这透露出什么信息?

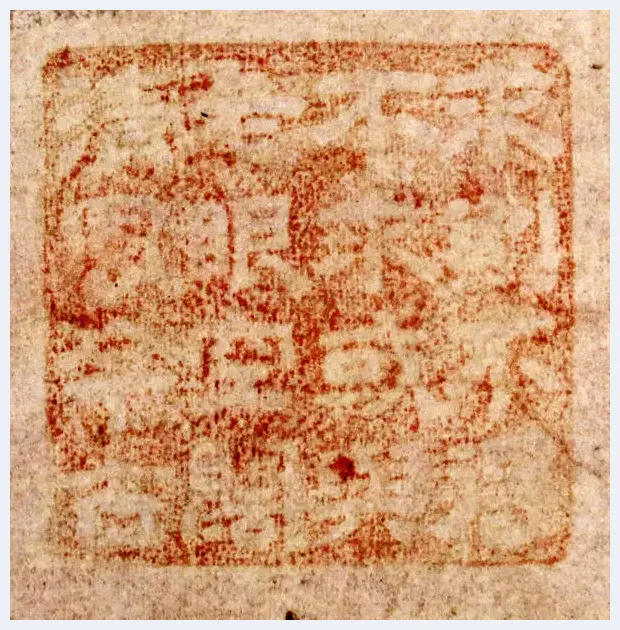

二、重读印章

郑思肖号“所南”,被时人所熟知为“所南翁”。在大阪墨兰卷中,“所南翁”之名出现了两次,一次是手迹,一次是印迹。画面左边,两枚鲜红的印章钤盖在兰叶的上下。小的是朱文“所南翁”。【图6】三个字并排在方形的印面。从印文字体来看,与活动在南宋和元代前期的一些禅僧所用的印章相似。在存世的宋元禅宗水墨画上,我们可以搜集到属于著名禅僧的以下印章,有“浙翁”【图7】“直翁”【图8】“简翁”【图9】,甚至还有一位日本僧人“可翁”。置郑思肖的“所南翁”于其间,可以看到都是朱文印,字并排布置,每个字都占据印面上下的整个空间。篆法风格相似,都拉长了每个字的笔划以占满下部空间。“所南翁”尤其与“浙翁”印相近。

图6 “所南翁”朱文印

图7 “浙翁”朱文印

图8 “直翁”朱文印

图9 “简翁”朱文印

相比形式上的特点,郑思肖的另一个印章以古怪的内容吸引了更多人的目光。这是一方白文大印,用隶书刻了四行共十六个字,读为:求则不得/不求或与/老眼空阔/清风今古。【图10】高居翰认为,这是因为“人们索画时或是对郑思肖说之以理,或是诱之以利,这枚印章便是用来事先知会他们”。换句话说,这个十六字印章起着告白书的作用,劝告那些妄想通过金钱或关系而得到自己绘画的人打消念头。这种理解可以溯源至元末明初。在两则明初人为郑思肖所作的传记中,可以发现几乎同样的十六个字,但并非是以印文的形式出现的。

图10 “求则不得”十六字白文印

一种形式是口语。苏州人韩奕(1334—1406)是郑思肖的早期崇拜者之一。见过大阪《墨兰图》之后,他在画后题诗一首。此后收入其文集时,又附上了一篇为郑思肖所写的传记,讲了一个郑思肖严辞拒绝官员索画的故事:

嘉定某官胁以他事求画兰,曰:“手可断,兰不可得也。”又曰:“求则不得,不求或与。老眼空阔,清风万古。”

同样的十六字的另一次露面是在据说由王达(1343-1407)撰写的另一篇传记中,这一次采取的是题画诗的形式:

又善画兰,兰成则毁之,人求之,甚靳。……贵要者求其兰,尤靳弗与。庸人孺子颇契其意者,则反与弗计。……若题其画兰曰:求则不得,不求或与。老眼空阔,清风万古。讥一世之士,无足当其意也。

两则传记中的十六字完全相同,与《墨兰图》十六字印只有一字之差,“今”古改成了“万”古。很清楚,明代初年的传记编写者们分享着同样的知识,那就是郑思肖有一个十六个字的“宣言”。这个知识的来源可能正是郑思肖的这个十六字印章。

比韩奕更早的郑思肖传记作者有王逢(1319—1388)和陶宗仪(1320—约1410)。二人的文句大量雷同,且王逢的更为详尽,可推知陶宗仪来自王逢。郑思肖拒绝官员索画的故事已被王逢提及:

邑宰素闻(郑思肖)精墨兰,不妄与人,因给以赋役取之。公怒曰:“头可得,兰不可得。”宰奇而释之。

陶宗仪微作修改:

工画墨兰,不妄与人。邑宰求之不得。……因胁以赋役取。先生怒曰:“头可砟,兰不可画。”

地方官以权势索取却依然“求之不得”,正与十六字宣言中的“求则不得”相同。这个故事在卢熊所编《苏州府志》中被改编为:“不欲与,虽迫以权势,不可得也。”当然也出现在记录了十六字宣言的韩奕和王达的文本中。王逢和陶宗仪所说的“邑宰”是对县令的虚指,但韩奕坐实为“嘉定某官”,即苏州府嘉定县的官员。王达更发挥想象,把这个故事与十六字宣言相互对照。除了把这个故事总结为“贵要者求其兰,尤靳弗与”,以对应“求则不得”。更加上“庸人孺子颇契其意者,则反与弗计”,以对应“不求或与”。王逢的故事里,还渲染了地方官得不到郑思肖画兰后的报复措施,以突出郑思肖的激烈回应“头可得,兰不可得”。韩奕也接受了这个表述,转换成“手可断,兰不可得也”。一个性情刚烈的形象呼之欲出。

与文学传记的写作模式形成鲜明对照的是,《墨兰图》后时代更早的一位题跋者也注意到了这个印章。苏州北禅讲寺的住持余泽天泉(1277—1350后)是一位著名的天台宗高僧。他在画后的题诗中特意提到了这个十六字印章:“南子毫端有古香,不求或与意尤长。”余泽虽没有给我们答案,但他绝非从字面意思上来理解这方印。他的眼光没有落在第一句“求则不得”上,而是被第二句“不求或与”所吸引。作为一位曾应召到大都的皇宫中讲经的博学高僧,他可能会从这十六个字的印文中参悟出哪些绵长的意义呢?

在佛教的教义中,对“四谛”的阐释占据着核心的位置,也即苦、集、灭、道四种真理。在佛陀的教诲中,人世间有若干种“苦”。其中一种正是“求不得”之苦,是欲望得不到满足的苦,这才应是郑思肖的印章要传达的含义。更进一步来说,郑思肖的十六字印章以类似“佛偈”的形式为受到这种苦难煎熬的人们做出了解脱的示范:

“求则不得”——希望越多,失望越大。

“不求或与”——无欲无求,反而会不经意中得来。

“老眼空阔”——我的老眼中空空荡荡,不牵挂任何事物。

“清风今古”——只有古往今来的清风。

三、郑思肖的田产

尽管《墨兰图》中逐渐浮现出一位深研佛教义理的老年文士的身影,但遗民话语至晚已从元末开始支配了我们对于他的生活和艺术的理解。

王逢和陶宗仪的郑思肖传记都阐发了“思肖”和“所南”这一名一号的政治含义。“思肖”即思“趙”,意为纪念宋代皇帝的统治。而“所南”意为面朝南方,即永不朝拜北方的元朝皇帝。为了揭示出郑思肖反对蒙古统治者的强烈政治态度,王逢讲述了一个特殊的行为方式来阐明“所南”之意:

所居萧然,坐必南向。遇岁时伏腊,辄野哭,南向拜而返,人莫测焉。

在王逢的叙述中,在“岁时伏腊”等一年的重要节日时都要莫名其妙地“野哭”和“南向拜”是忠于南宋朝廷的表示,凸显出一个日常生活完全被政治理念所支配的怪异人物。

但郑思肖的传记者中,时代最早的,并非王逢,而是与王逢相识、但年纪长一辈的郑元祐(1292—1364)。他的记述让我们明白了郑思肖哭的原因和场合,其实是祭祀先祖:

宋亡,(郑思肖)遂客吴下。闻其有田数十亩,寄之城南报国寺,以田岁入寺为祠其祖祢,遇讳日必大恸祠下,而先生并馆谷于寺焉。

郑元祐是大阪墨兰卷中的题跋者之一。他在泰定年间(1324—1327年)移居到了苏州并且在此过完一生。虽然他没有机会见到郑思肖,但应该有机会从熟识这位著名人物的人那里蒐集到很多信息。

郑思肖拥有田产,具体数字不详。但在王逢的文本中,这个数字被坐实为三十亩。这不是个大数目,但足以确定他可以依靠田产为生。田产带来的赋税问题,才会引出王逢所说的县令以增加“赋役”为要挟逼迫郑思肖画兰。这些记载透露出的事实是,郑思肖的确对自己的田产做出了精心安排——他把田产挂靠在了寺院名下,租种的事务交由寺院来打理。

根据对元代寺庙经济的相关研究,在江南地区,郑思肖生活的时代,租种寺庙田地的佃农每年上交给寺庙的租米约为每亩7斗。郑思肖的田地,假设按照三十亩计算,每年将会为他带来210斗稻米的纯收入,大约为2079公升,约1559公斤。收入有限的话,如何理财就变得很重要。我们应该在佛教寺院经济的语境中来理解郑思肖的田产。在宋元时代,佛教寺院所掌握的土地中,一个很重要的部分来自于信徒们的施舍和捐献。施舍的行为象征着施主们的善行和功德,同时也是减免赋税的精明方法。人们可以直接向寺庙捐赠一定数目的田地,也可以只捐赠田租,也就是田地的租种权,而继续持有田地的产权。作为受赠方,寺院将会为施主们做一些事情以表示感谢或作为回报,比如为施主祈福,或者为施主去世的家庭成员举行祭祀和祈福仪式。

郑思肖捐献的是其田地的全部田租,即郑元祐所说的“田岁”。郑元祐文本中“寄”这个字,意为挂靠、寄托。当时有很多人“托名诡寄”,把自己的田产挂靠在寺院名下以逃避赋役。郑思肖必定与报国寺有非常好的关系,因为把田地托寄在寺院财产之中存在着一定的风险。作为宗教机构,佛教寺院拥有官方许可的减免赋税的特权,所以“托名诡寄”的现象随处可见。

郑思肖没有结婚,没有后代。他捐献给寺院的每年约1.559吨大米或折算的等值货币,应该被分成了三个部分。第一部分是用于在寺院中为郑思肖的祖父和父亲建立祠堂,并在纪念日举行宗教仪式。用田租在寺观立祠祭祖是元代流行的做法,某种意义上而言,报国寺就相当于郑氏家族的“功德寺”。第二部分是用于他本人住在寺院中的食宿开销。当把前两部分扣除之后,剩余的田租就全部归寺庙来支配。

和很多偶尔拜访寺院并短暂留宿的人不同,郑思肖把寺院作为了他的第二个家,或者说养老院。报国寺在苏州城西南,挨着府学、文庙和沧浪亭,离盘门也很近,地段优越。而他自己的家在城北乐桥东边的条坊巷。二者相距只有2.5公里左右。郑思肖是在什么时候把田产挂靠在报国寺名下,并住到寺院里的呢?资料的缺乏使我们只能作推测。郑思肖在世时,大约在1301年六十一岁左右编辑了自况式的诗集《锦钱余笑》,其中一首诗有“晚年阖闾国,侨居陋巷屋”一句。可以推测此时还没有搬到寺庙中居住。在约作于1304年的《我家清风楼记》中则说:“吾无家,焉有楼?”此时应该已离开旧居,搬到寺庙中居住。如果这个推测可以被接受,那么《墨兰图》就是他在报国寺中所作的绘画。

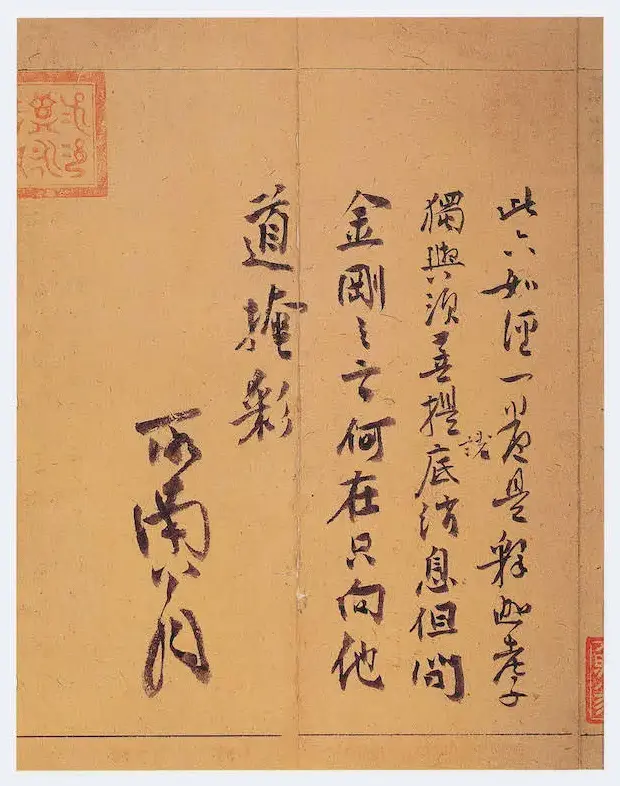

图11 郑思肖《跋叶鼎隶书钞本金刚经册》 台北故宫博物院

郑思肖对于佛教教义的深刻理解以及与佛教寺院的亲密关系还有另外两个证据,都是佛经后的题跋。其一是他为友人叶鼎(1235—?)在1299年抄写的一部《金刚经》所写的简短题跋。【图11】其二是他为报国寺秋谷禅师于1316年主持刻印的新版《坛经》所写的跋语。现在,我们可以把大阪的《墨兰图》也加入其中。这件作品之后有10段元代后期的题跋,其中有2段是佛教僧侣所写。在祝允明1511年的题跋中,我们又得知这幅画在十六世纪以前长期在苏州的佛教寺院中保存。

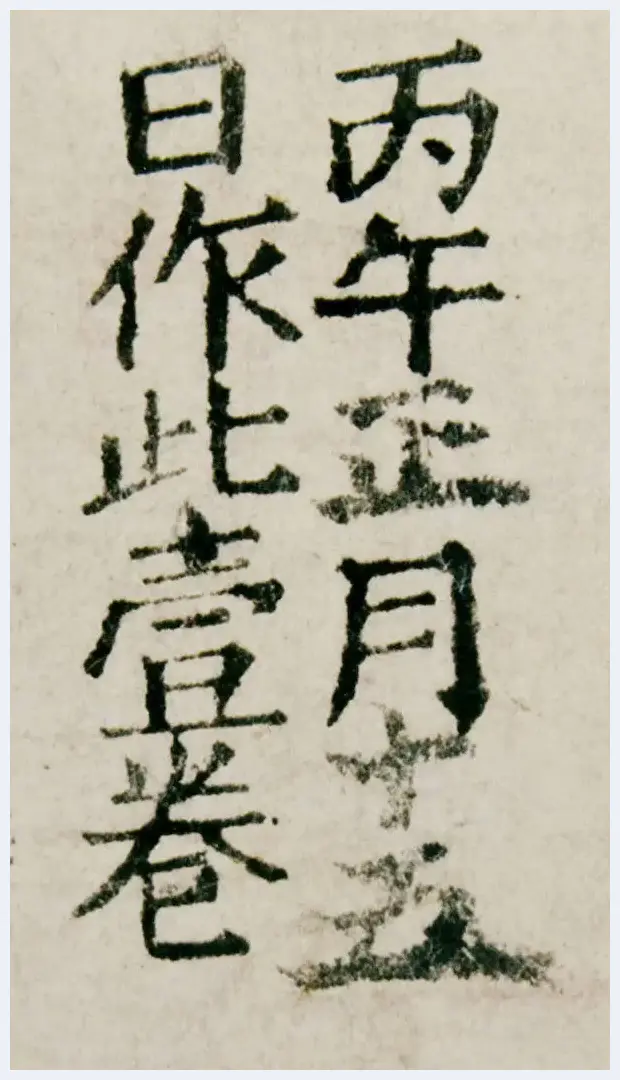

四、为什么用木印?

高居翰注意到,大阪《墨兰图》中,郑思肖的两则题款文字是用不同的方式制作的。右边是手写的一首诗,左边有一则年款,却是用木版印制的:丙午正月十五/日作此壹卷。仔细看,这则年款是木版印制和手书的混合体。十一个字中,表示月日的“正”“十五”三字是手写后添的。【图12】高居翰就此猜测:“节约了时间,也省去了为那一年所作的大量画作一一落款的麻烦。”似乎郑思肖在1306年批量生产了很多“墨兰图”,所以想出一招,木版刻制一个年款印章,就像邮戳一样,简便易行。倘若是这样,郑思肖就变成了一位颇具商业头脑的画家,忙碌于制作“大量并且无疑是重复的产品”。

图15 胡慥《郑忆翁画兰图》扇面 局部 设色金笺 16×52厘米 私人藏

作为一位前朝旧民,郑思肖被元代后期的文人学者视为周朝的“顽民”,过着隐居生活,对新的王朝不抱好感。但是一位政治遗民的清晰形象是在元末明初的时代所创造出来的,最终又在清代初年被明朝的政治遗民所放大。在这个过程中,他的绘画被剥离出原来的语境,变成了政治变迁的象征物。大阪的《墨兰图》作为一件物质文化遗存,在遗民话语的形成过程中扮演着重要的角色。

典范遗民的形象集中体现在诡异的姓名字号上。从文本的角度来看,郑元祐首次提出,南宋灭亡后,郑思肖开始仇视所有北方人:“自宋亡,不与北人交接”。而王逢首次提出“思肖”和“所南”的意义,并且提出他“坐必南向”。陶宗仪《南村辍耕录》中的郑思肖传记则融合了二者。到卢熊于明初编纂《苏州府志》时,又提出“忆翁”也有类似政治寓意,从此关于郑思肖的姓名字号的强烈政治含义就变成公共的知识。其实,名“思肖”,字“忆翁”,完全可以有更直接的解释。“翁”指代他的父亲,“肖”意为相似,即“不肖之子”中“肖”的用法,意为以乃父为楷模。 “不与北人交接”和“坐必南向”,都应该是从“所南”这个号所引发的猜想。其实如果按照“思肖”和“忆翁”所体现的对父亲的纪念,“所南”的“南”就可以解释为原籍福建所在的方向。

典范遗民郑思肖的另一个标志,就是“无根兰”。不过,正如本文试图证明的那样,大阪的《墨兰图》有可能是在宗教节日之时奉献给宗教社团的供养品。他在绘画中贯注的并非政治理念,而是对于佛教核心教义以及儒家的宇宙生成理论“易”学的理解和阐发。他通过绘画、诗歌、朱印、木记种种方式,在这幅小小的画中凝聚了十分广阔且非常个人化的思想,呈现出种种创新,也给脱离当时语境的观者提供了重新阐释的机会。

郑思肖的传记作者中,郑元祐和韩奕都见到了这件《墨兰图》。郑元祐的题跋中,用了“孤芳愁绝”来描绘画面给人的感觉。在他所写的传记中,则说郑思肖的兰花绘画:“疏花简叶,不求甚工。其所自赋诗以题兰,皆险异诡特。”虽然没有说明是针对具体画作,但却极为妥帖的传达了大阪《墨兰图》的风格特点,甚至也总结了郑思肖题画诗的晦涩风格。真正发展出“无根兰”理论的是韩奕。虽然他并未直接在《墨兰图》的题跋中言明这一点,而是写在文集中附于题画诗后的郑思肖传记里,但题画诗中对画面的描述“幽花间踈叶,孤生不成丛”可以看到郑元祐的启发。而在他后来写的传记里,更是直接引用了郑元祐“疏花简叶”一词:“时写兰,疏花简叶,根不著土。人问之,曰:“土为番人夺,忍著耶?”显然,大阪的《墨兰图》在他从画面的视觉特点引申出“无根兰”理论的过程中发挥着至关重要的作用。更不用说他还在传记里准确引用了“求则不得”那个十六字的印文,从而以郑思肖的不畏强权烘托了遗民形象。

作为由宋入元的人,郑思肖当然是一位前朝“遗民”。但人们为“遗民”概念所填充的政治思想并没有支配他的艺术,更无法适用于他个人的宗教生活和经济生活。但我们可以说,郑思肖成为典范遗民的过程,反映出在这个过程被卷入其中的人的情况。郑元祐、王逢、陶宗仪、卢熊、韩奕、王达等等这些将郑思肖塑造成典范遗民的文士,几乎都是在1350年代至1370年代为郑思肖撰写了传记,而且全都与苏州有密切的关系。这个时间段,正是从元代后期的军阀混战过渡到明朝立国的关键时期。从1356年到1367年,苏州处于张士诚政权统治之下。1368年明朝建立后,苏州又面临新的情况。错综复杂的形势使得人们的生活也变得空前的错综复杂。郑思肖的典范遗民之路,正是艺术史对于这段错综复杂的历史的最好的纪念。

图12 《墨兰图》中的木印

果真如此吗?假设他真的想节省时间和工作量,更有效的方式应该是挑字数更多的文字,比如那首七言诗,用木版刻印出来,印在每一幅墨兰上。可是画上带有他的名款的诗却是用颇为自由的楷书书写的。木版的年款印章所具有的功能和作用,还值得更多的考察。

大阪卷中,郑思肖似乎有意在木版印制和手书之间创造出戏剧性的张力。木版的年代印其实尺寸不大,大约4.5厘米高,2厘米宽,恰如一个印章大小。使用的文字是典型的印刷体楷书,与南宋、元代版刻中带有欧体特征的字体,即后世说的“宋体”字相似,与郑思肖略带隶意笔法的楷书有很大差别。显然并非为了模拟郑思肖的手迹。它在画面中的作用,在文字内容上强调的是作画的时间,在字体风格上则突出了和版刻的关系。作为木版雕印的木印,它与宋元时代版刻中盛行的“牌记”相似。“牌记”又称“木记”,是版刻中对雕印信息的说明,常印在刻书或刻经的首尾,说明刊刻时间、刊刻者等信息。相对而言,郑思肖的木版年代印没有边框,接近无边框的牌记。不过,和一般的牌记不同的是,郑思肖的木印是需要手写具体时期的。这又会让我们想起雕版印制的文书。在这种文书中,表示具体时期的数字处都是空白的,需要手工填写。

这个木印还有一个值得注意之处,郑思肖用了“壹”字来表示数量,这是我们今天所说的数字的大写形式。虽然这个木印极有可能是出自于版刻工匠之手,为何郑思肖要用复杂的字体“壹”而不是简单的“一”呢?为何在木印的手写部分,“十五”二字又并不使用大写字体呢?数字的大写形式当然要比简写形式正式得多。它们多用于官方文书,也用于货币。还有另一种正式的场合值得我们注意。在捐献财物给佛教寺院作为供养品的时候,常会需要把所献物品的名称和数量一一列出,为表示尊重,往往就会使用大写的数字。比如:“画药师佛壹躯永充供养”(法国吉美博物馆藏《药师如来接引图》)、“造五色绵绣经巾壹条、杂彩幡额壹条、银泥幡施入法门寺,永充供养”(敦煌写本S.3565《浔阳郡夫人布施疏》)、“铸造释迦如来真身舍利宝塔壹所”(苏州瑞光寺塔出土955年造金涂塔)等等。

在正月十五,郑思肖“作此壹卷”。谁是这幅画的接受者?是否是郑思肖捐献给寺院的供养之物?无论如何,使用一个具有牌记性质的木印盖在画面上,将会用印刷体的方式强化这幅绘画的特殊性。

五、元宵节

元宵节是植根于宗教信仰的节日,佛教称灯节,道教称上元节。中国的不少节日都和宗教意识形态有密切的关系。对普通民众来说,每个节日都是祈福生者、祭祀死者的特殊日子。而正月十五、七月十五、十月十五这“三元”占据着特殊的地位。对佛教徒来说,灯节是用千万盏的灯和光线来礼拜佛陀的场合,也可以从灯光中得到佛法的启蒙。对道教徒来说,上元节是天官从天而降,赐福凡人的日子。无论寺院还是道观,往往都会举行盛大法会来祈福和超度。在郑思肖生活多年的南宋杭州,元宵节时官府会设立“上元醮”,连监狱也都会举办“净狱道场”。

无论是公是私,是佛教还是道教,法会中都需要熟悉仪式的专家。郑思肖对于佛道二教的救赎和超度理论都很熟悉。他的兴趣并不局限于佛教。在三十岁的时候,基于他对佛教和道教的研究,他就写出了两篇关于如何在地狱中施食饿鬼、拯救灵魂的文章。一篇为《释氏施食心法》,已经失传,另一篇名为《太极祭炼内法》,出版刻印了多次,在明代前期被收录于《道藏》之中。在郑思肖活着的时候,他因为精于超度亡灵和鬼魂而颇有声名,甚至于为他带来了追随者和门徒。在《太极祭炼内法》中,郑思肖告诫人们救赎的仪式应该在每一个重要节日都进行,其中最重要的是“三元”“五腊”“八节”,此外还有每年的庚申日和甲子日,都是道教经典中所载适合举行法会的重要日期。 “三元”日,天、地、水三官来赐予人们福报,审判人间的罪恶。“五腊”日“宜修斋并祭祀先祖”。“八节”日则有八位神灵来记录人们的善恶。佛教也是一样。“燃灯节”对应道教的“上元节”,“盂兰盆会”对应道教的“中元节”。虽没有专门名词对应“下元”,但十月十五也是重要节日。此外还有二月十五佛涅槃日、四月初八佛诞日、十二月初八释迦成道日等等。南宋的杭州,每个月的庚申日和第八日,各个大小寺庙也会开展大大小小的法会,诵经设斋,追荐祈福。总之,各种世俗节日和宗教节日都在佛教和道教的仪式中被融为一体。

在这些重要的宗教节日中,世俗人士和宗教信徒常常会有物质和艺术品的捐献。大英博物馆所藏947年雕印的《大圣毗沙门天王》版画,是敦煌统治者曹元忠施舍的供养品,雕印时间就是七月十五日。日本清凉寺藏高文进款的《弥勒菩萨像》版画是天台宗僧人知礼(960—1028)于“甲申岁十月丁丑朔十五日辛卯雕印普施,永充供养”,也即宋太宗雍熙元年(984)十月十五日。雕版的复制性,使得施舍和捐献的行为得到最大程度的强化。

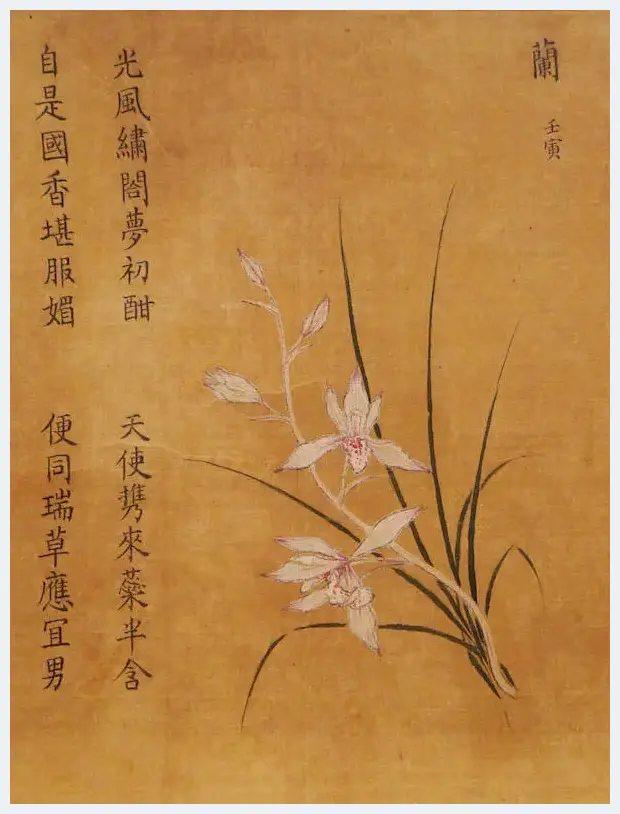

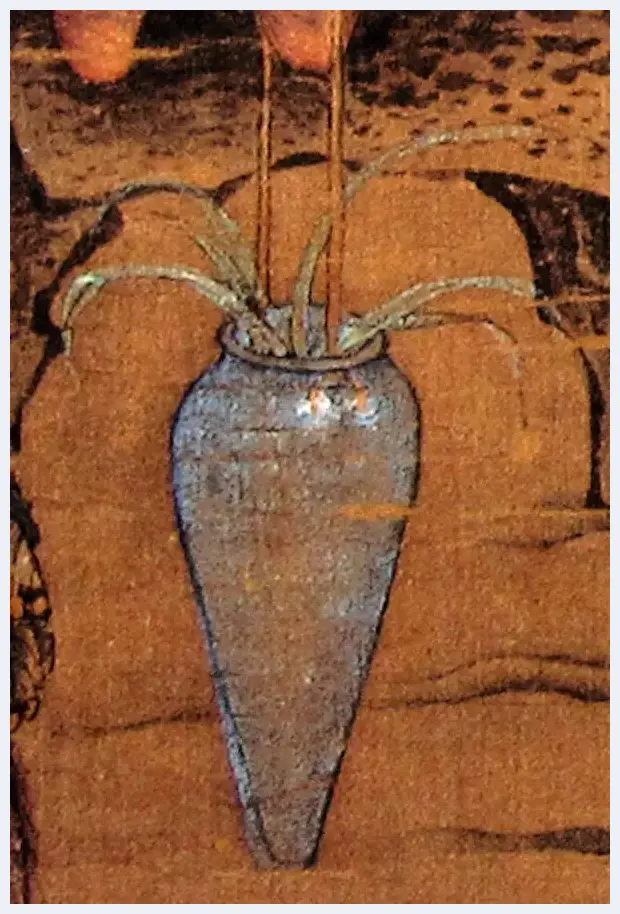

让我们回到大阪画卷上的木版年代印章。月与日的部分原本是空白,而后用笔添写上“正”和“十五”。这应该说明的是一种复数的性质。我们有理由猜测,在每一个主要的节日,都会有类似的绘画。在每一个节日,画家可能都会画有复本。以赠送给寺院及其相关的人士,既是礼物,也是供养品。画中的兰草并非宗教神像,在题材上与毗沙门天王或弥勒菩萨显然是不同的,但兰草作为一种具有丰富含义的植物,属于香花瑞草,是可以作为礼佛物品的。南宋画家陆信忠《十六罗汉图》(京都相国寺)中,就有一位身披槲树叶的山野仙人,正向罗汉献上一盘山果,同时在他手臂上挂着一个正待进献的花瓶,瓶中是若干长条状的叶脉,虽未见花朵,但应该就是一丛深山中采折的兰草。【图13】

图13 陆信忠《十六罗汉图》轴 局部 绢本设色 96.4×50.9厘米(全幅) 京都相国寺

郑思肖《墨兰图》的形式感也可以由此而作进一步观察。与宋元时代画兰草的其他图像最明显的不同,是对称得有些呆板的画面,两片向上竖起的叶子,弧度相对,形成一个椭圆形的相对独立的半封闭空间,一朵兰花就出现在其中。同时,左右两边各有一条长长的兰叶向两边伸展。这四条兰叶,奠定了画面的主要结构。对称的图形使人产生不同的联想。看起来很像一朵硕大的花——椭圆形的半封闭空间是花苞,两旁伸展的兰叶是花萼;也很像一个对称的花篮——向上伸展的两条兰叶是花篮提手;甚至也像一盏油灯——椭圆形的半封闭空间是光焰,中间的兰花是灯芯。总之,对称的兰草体现出的图案式的庄严感,与正月十五宗教节日的时空是契合的。

在简洁的画面中,木印、钤印和手写的题诗是否也有形式上的意义?木印的印刷宋体和牌记的形式用于绘画是极为罕见的。同样,多达十六个字的隶书印在宋元时代也是新鲜事物。宋元时代普通民众的姓名印和吉语印中,隶书印和楷书印虽然并不少见,但像这个十六字印章一样字数很多的“词语印”却相当罕见。从效果上看,十六字印和碑刻拓片颇为相似,体现出说法的庄重之感。规矩的隶书和印刷宋体一样,都是通俗字体。画上郑思肖的题诗虽然是手写,但也使用了比较规整的楷书,与他为叶鼎手抄《金刚经》所写的题跋很不一样。【图14】《金刚经》的题跋写于1299年腊月初八以后,落款也是“所南翁”,时间上应和《墨兰图》题诗相去不远。行书的笔法与宋元时期的禅僧书风有近似之处。而《墨兰图》的题诗则显得庄重严谨,与木印、十六字隶书印,乃至对称的兰草一道,共同烘托出庄严礼佛的气氛。

图14 《墨兰图》中的郑思肖题诗

六、诗歌

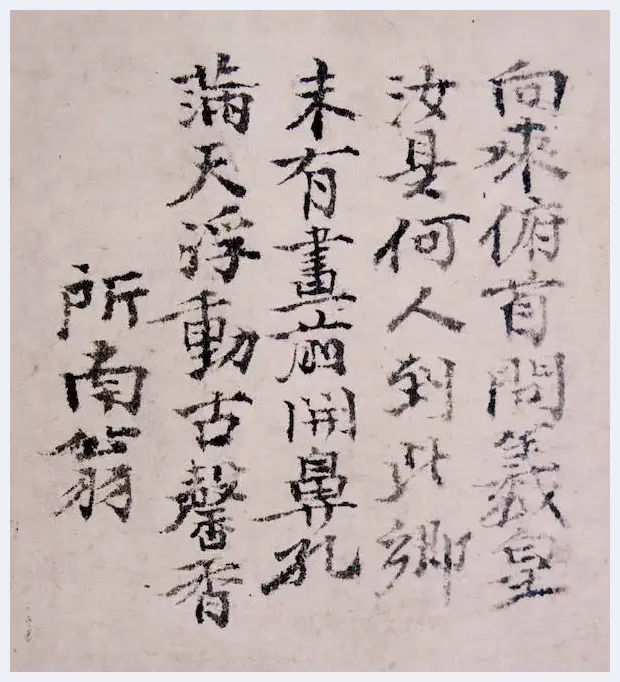

“图成缀数语,语怪谁能通”。早在韩奕眼里,大阪画卷上的题诗就是个大大的谜团:

向来俯首问羲皇,

汝是何人到此乡?

未有画前开鼻孔,

满天浮动古馨香。

现代学术中,对这首诗有不同的读法。以何惠鉴(Wai-kam Ho)的英译影响最大:

I have been asking Hsi-huang [the ancient hermit], with my head bowed:

Who were you—and why did you come to this land?

I opened my nostrils before making the painting,

And there, floating everywhere in the sky, is the antique fragrance undying.

我希望提供另一种理解。诗的关键词,是第一行的“羲皇”和第三行的“未有画前”。“羲皇”是远古时代的圣王伏羲,是传说中的始祖神,古史中的第一位帝王,也是“八卦”的创始者。诗的首联“问羲皇”一语,显示伏羲这位上古传说的圣王,正被某个人物询问。此人询问的是伏羲的身分:“汝是何人到此乡?”暗示出这个人的年代至少与伏羲相仿,甚至更为久远。这位问询者是谁?虽然有很多可能,但最直接、不用二次引申的回答就是诗的作者郑思肖自己。因为这首诗是在咏兰,所以“此乡”就是画中兰草所生长之地。意指这是一株上古的兰草,至少和伏羲一样久远,甚至比他更久远。这种意义,恰恰唤起的是文学典故“羲皇上人”的意象。这个词来源于陶渊明。在写给儿子的一封信中,陶渊明称呼自己为“羲皇上人”,烘托出特别的隐士形象。根据对“上”理解的不同,这个词具有两层含义,一是指伏羲以前的人,一是指伏羲那个时代的人。虽有不同,但总归是指极为久远的、理想的太古时代。

通过唤起“羲皇上人”的文学意象,郑思肖把自己想象成太古之人,见到了伏羲,并且进行了一场对话。伏羲的时代,或者说比伏羲更早的时代,意味着文字和图画被创造以前的时代,因为正是伏羲创造的“八卦”标志着文字和图画的萌芽。如此来看,诗的第二联就可以有新的解读。

“未有画前”一般被解释为在绘画被画出来之前。“画”指这幅《墨兰图》。但是如果我们想到上面提到的伏羲所处的太古时代的语境,“画”就可以解释为“画卦”,即制造“八卦”,或者更具体的说,是卦象的一划。在这个意义上,“未有画前”就是“八卦”创造之前的时代,暗示着宋元时代易学研究的一个核心理论。《周易》或者称《易经》, 很早就被列为每一个儒家学士都必须研读的最重要的儒家经典之一。北宋时,邵雍(1011-1077)是这个领域首屈一指的学者。在他的理论中,“画前元有易”是一个被广泛讨论的命题。“易”指的是宇宙的形成和变化的根本原理。“画”就是卦象的一划,也称作“爻”。通过“八卦”所体现出来的宇宙原理“易”,在“八卦”被伏羲创造出来之前,就已经存在。那么,我们如何知道它确实存在?这就出现了“先天之易”和“后天之易”,也就形成了“先天学”和“后天学”。

杨时、朱熹等宋代哲学家用“未有画前”或“未有画时”来总结邵雍的先天之学理论。这正是郑思肖诗中所用的词。在诗中,他以一种幽默的方式讨论了这个问题。在宇宙形成之初,在伏羲出世从而画出“八卦”之前,什么东西存在?是一株太古时代的兰草,和它散发的无以伦比的馨香。

这样一来,郑思肖这首诗的意义就清楚了。诗的上联,与陶渊明同属于羲皇上人的郑思肖对伏羲进行提问,下联是伏羲的回答:

先前,(我)俯首作揖,询问伏羲:

“你是谁?到这里做什么?”

(伏羲回答说):“在还没有画出八卦前的宇宙初创时代,我张开鼻孔,

闻到了漫天浮动着的上古兰花的馨香。(所以我找到了这里。)”

这首诗体现出的对易学的深刻理解,在郑思肖留下来的可靠的诗文中可以进一步观察。他在《我家清风楼记》中就阐述了“先天学”的思想:“先天之乾,初爻始动曰巽。六子首出,莫先于风。”因为在先天八卦的方位中,“乾”和“巽”是紧挨着的,所以代表风的“巽”就在郑思肖的易学思想中具有了重要的地位,是宇宙万物最先出现的现象,也是催生其他事物的动力。郑思肖进一步对“清风”进行了阐释,他认为有三种“清风”。第一种是自然界中作为物理现象的风,即“天地一时之清风”。第二种是“古今不息之清风”,是“道德超迈之清风”,也就是古代隐士许由、伯夷、叔齐、屈原、严子陵等的道德风范。这种带有儒家道德色彩的清风比自然界中的“清风”要高级很多,体现为驱除一切浑浊气味的香气:“超万浊以立命,永吹此香,浮动终古,其清又至矣。”然而郑思肖最推崇的是第三种“清风”,是禅宗世界观中的“清风”:“非清之清,风而无风。非风之风,清而无清。”这种“清风”体现出宇宙最根本的原理,也就是先天之易中的风。

这篇《我家清风楼记》可以解释《墨兰图》题诗中“未有画前”的先天之易的思想。为何在描绘兰花的画上题跋这样的诗句?正是因为兰花恰是以清香为世人称道的,被称作“国香”。而“香”又是与道德上的“清风”和禅宗世界观中的“清风”有关的,并进而与先天之易中代表风的“巽”联系在一起。他在《我家清风楼记》中说道德的“清风”能够“永吹此香,浮动终古”,禅宗的清风更是能让人“满鼻生香”,不恰恰就是《墨兰图》题诗中的最后一句“满天浮动古馨香”吗?同时,郑思肖那个十六字印章也可以得到进一步的解释。如果说“求则不得,不求或与”体现了对佛教教义中“求不得苦”的阐发,那么“老眼空阔,清风今古”则正对应了郑思肖《我家清风楼记》中把易学思想和禅宗思想相结合之后对于“清风”的阐释,也即一种大彻大悟的状态。

值得注意的是,在王逢和陶宗仪的郑思肖传中,都说到他“晚年益究天人性命之学”。“天人性命之学”指的就是儒学,尤其是和易学有紧密的关系。画《墨兰图》时的郑思肖正是66岁时的晚年。我们会看到,尽管画面十分简单,但郑思肖却用印文、诗文与图像一起,构建出了一个属于他的完整的思想体系。

结语:遗民之路

1648年夏天,“金陵八家”之一的胡慥赠送了一柄画扇给萧云从(1593-1673)。扇面上,他想象性地画了一幅《郑忆翁画兰图》(私人藏)【图15】。花园的一角,郑思肖坐在一个石桌旁边,刚刚画完墨兰的最后一笔,周围环绕着芭蕉、梧桐和两位侍从。看起来他画出了兰花的根部,仿佛兰花被连根拔起。1638年,据说被郑思肖藏在深井中的《心史》奇迹般地被重新发现。这之后,郑思肖就在成为一位典范遗民或者是一位“民族英雄”的路上绝尘而去。

![著名画家贺也频荷花系列中国画作品[图文] 著名画家贺也频荷花系列中国画作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2q2ugsj1hcd.webp)

![方寸世界 烂漫焕彩·张旭华作品赏析[图文] 方寸世界 烂漫焕彩·张旭华作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f5yg1fnq5j2.webp)

![中国艺术品市场份额全球第三[图文] 中国艺术品市场份额全球第三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzozv3suhr2.webp)

![世纪的传承:当代中国画坛卓然翘楚王健尔[图文] 世纪的传承:当代中国画坛卓然翘楚王健尔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u24eiuq4n43.webp)

![艺术品估值遵循什么逻辑[图文] 艺术品估值遵循什么逻辑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gjuncfb2j2w.webp)

![艺术品市场健康生态离不开完善税法[图文] 艺术品市场健康生态离不开完善税法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mo3vzpmvpzh.webp)

![中国历代绘画的山水精神 到底指向何方[图文] 中国历代绘画的山水精神 到底指向何方[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ratbbzz3011.webp)

![2023年度书画焦点人物——石倩[图文] 2023年度书画焦点人物——石倩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xwks1iw0ceo.webp)

![为什么中国美术馆收藏了这些青年艺术家的作品?[图文] 为什么中国美术馆收藏了这些青年艺术家的作品?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rkgqajw0x3g.webp)

![许钦松:中国画学会要回归学术本身[图文] 许钦松:中国画学会要回归学术本身[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uvnw1h2xtlg.webp)

![墨缘 才气 化境[图文] 墨缘 才气 化境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ajuu05npf1e.webp)

![俞致贞《韩熙载夜宴图》赏析[图文] 俞致贞《韩熙载夜宴图》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tikg1th1jth.webp)

![新发行的生肖金银币一直是收藏投资者的重点品种[图文] 新发行的生肖金银币一直是收藏投资者的重点品种[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xrpyhcxoyyo.webp)

![揭秘绘画艺术在瓷器上的“技术”[图文] 揭秘绘画艺术在瓷器上的“技术”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q54nmdevpts.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)