梁耘简介

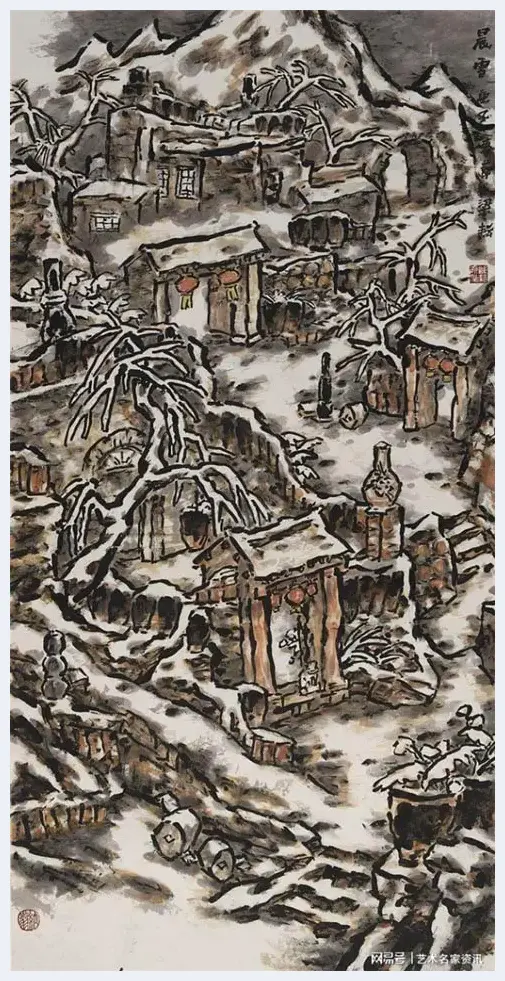

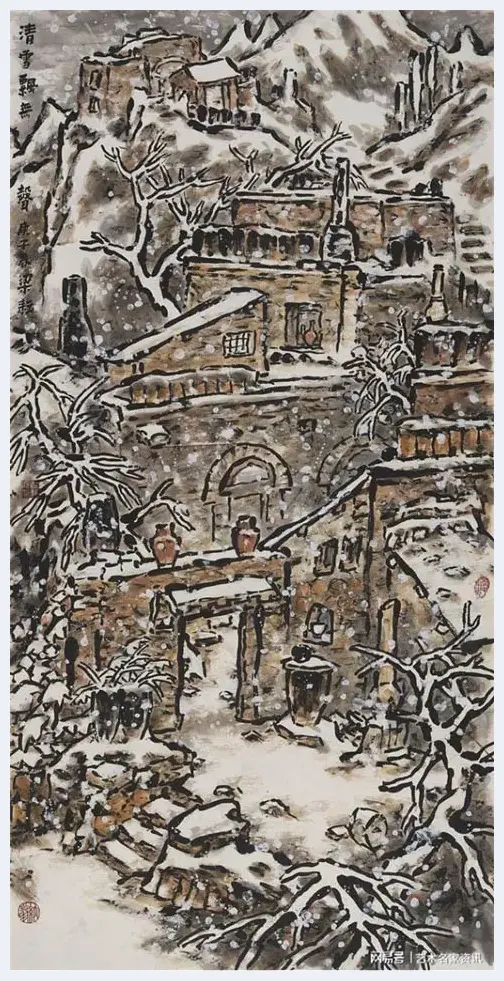

梁耘,1943年生,陕西蒲城县人,当代著名山水画家。1961年考入西安美术学院附属中学,学制四年。1965年考入西安美术学院工艺系,装潢专业,学制五年。1970年毕业分配到陕西省铜川市工作。先后在铜川市歌舞剧团任舞美队队长,从事舞台美术设计;在铜川市陈炉陶瓷厂任陶瓷设计:在铜川市工人文化宫任宣传科长兼美工,从事电影广告宣传、职工群众美术辅导、美术基础教育工作。擅长山水画、人物画,早期偏重写实,造型严谨。1984年始,弃人物画专攻山水,以照金山脉、黄陵古柏、渭北莽塬、村寨、乱石小溪为描写对象,兼及华山、陕南风光、西域景色等。用笔奇崛老辣、恣肆放纵,画风淳厚沉雄,质朴自然,不投机取巧,不追慕时尚,随波逐流。人称“老笔梁耘”,创“梁耘柏”风范。曾组建铜川市美术家协会,任首届美协主席。2005年,组建陕西省山水画研究会并任研究会主席。论文有《溪山行旅图与照金山脉——范宽山水画之根脉所在》《黄土山水画初探——石鲁的黄土山水画》《清明上河图赏析》等。现任人民日报袭古创今画院名誉院长。中国美术家协会会员,国家一级美术师,陕西省文史馆馆员,陕西科技大学教授,陕西省美术家协会艺委会终身委员,陕西省山水画研究会名誉主席。2021年,美术杂志第六期,组专版介绍梁耘山水画作品。2021年,入编“中国美术百年经典”。2021年,参加由文化月刊主办的“丹青精神”全国美术名家学术邀请展。2022年,参加第九届由文化月刊主办的“经典与风范”当代美术名家邀请展。2023年,中国近现代名家画集——梁耘“大红袍”由天津人民美术出版社出版发行。

雄浑苍劲之美

——梁耘的山水画

邵大箴

读了梁耘君的水墨画,听他兴致勃勃地讲述他的艺术经历和一些作品的创作过程,我很感动,也很佩服。这是一位诚实、勤奋、执着、有悟性和创造精神,又非常谦虚的艺术家。画家不论天分高低,真正成功的关键在于能否坚持辛勤地劳作和不断深入思考前进中遇到的问题。张大千说过,在画家成长过程中,最重要的是理想、兴趣、爱好、路子正和坚持不懈的实践,由此领悟艺术的原理,做出引人注目的成绩。梁耘艺术成长和取得成功的过程,也充分说明了这一点。

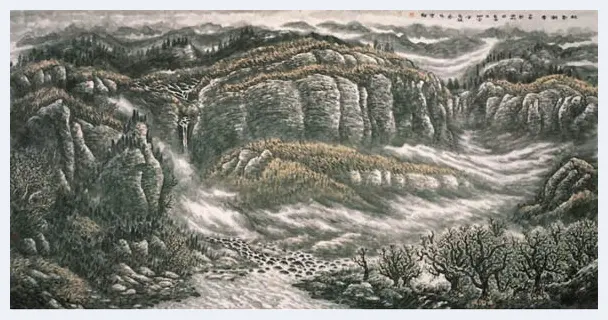

梁耘在西安美术学院受过系统的艺术训练,接受的是中西融合的绘画教育,在学生年代,他练就了扎实的造型能力。早期对中西绘画均有所涉猎,80年代初曾有油画作品参加全国性展览并获奖,之后主要从事中国画创作,几十年来专心致志地画他心仪的渭北高原苍劲雄浑的自然景色,一面发挥他的写生特长,一面努力钻研传统中国画,练习书法,领略传统中国画平面造型和计白守黑的原理,在笔墨上狠下功夫,并努力把西画写实技巧融合在笔墨之中,终于创造了具有鲜明个性特色的绘画风格。

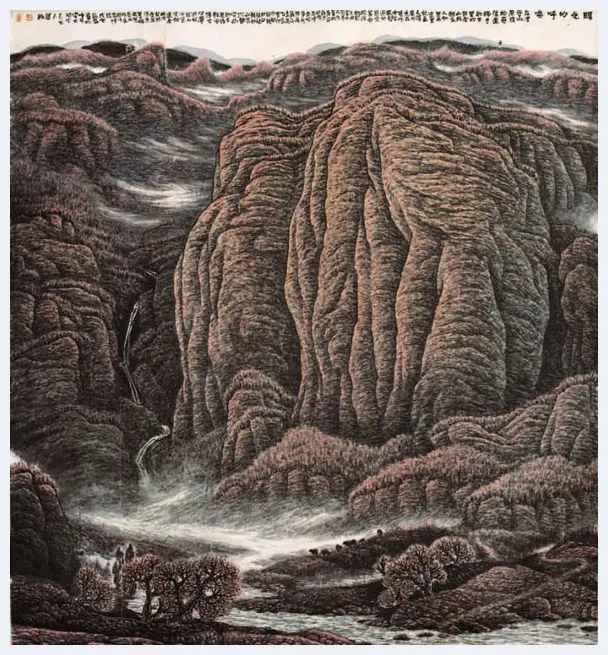

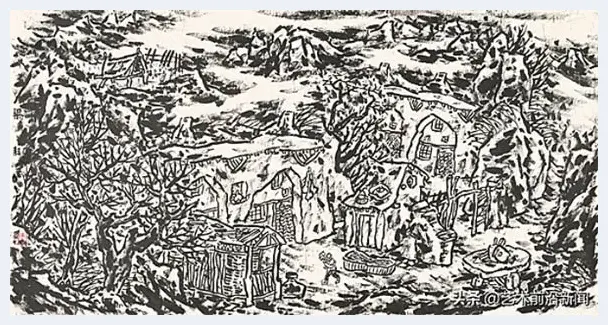

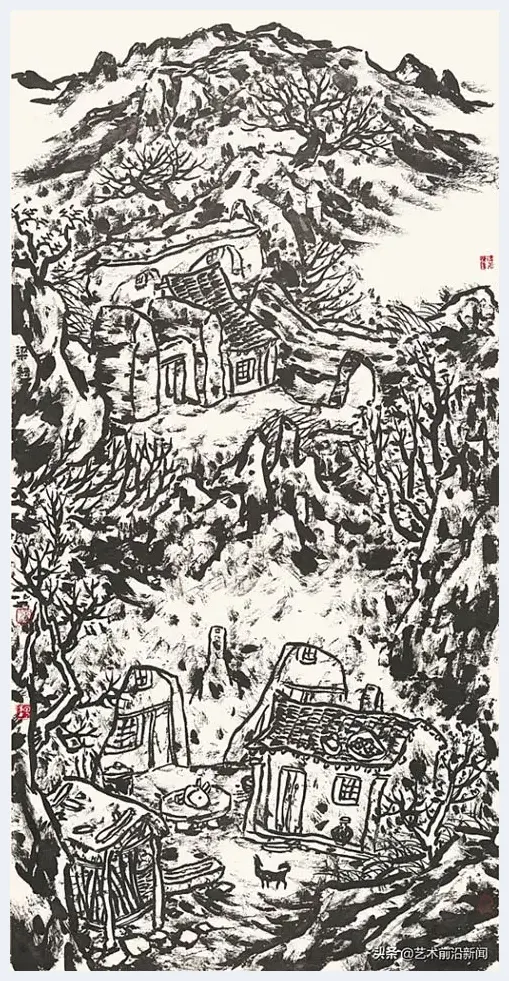

绘画不论中西,选择素材和描写对象并非无关重要,即使风景、山水也不例外,因为画别人未画过的景象本身便有一定的意义。当然,绘画创作除了选择合适的表现对象,还必须要有相应的绘画技巧承载丰富的文化内涵,才能站得住脚。梁耘一心迷醉的是横亘于渭北高原之上的山脉——处于恶劣自然环境的“北山”,而不是水源丰富、林木繁茂的“南山”(终南山),便说明他对幼年生活的如是环境有难以磨灭的恋情。故土滋育了他的趣味爱好和审美眼光,培养了他能在困难生存环境里倔强地显示生命力的草木山石中,发现豪迈阳刚之气和雄浑、壮阔、苍茫的大美。他坚信北山山脈照金山景色便是范宽的《溪山行旅图》的自然范本,由此更坚定了他为发掘、表现和传播这些雄健、刚毅、有勃勃生机自然景象的决心。

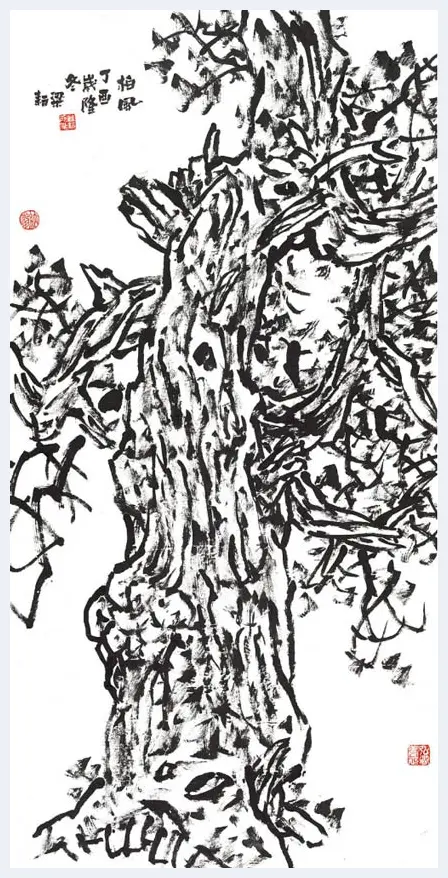

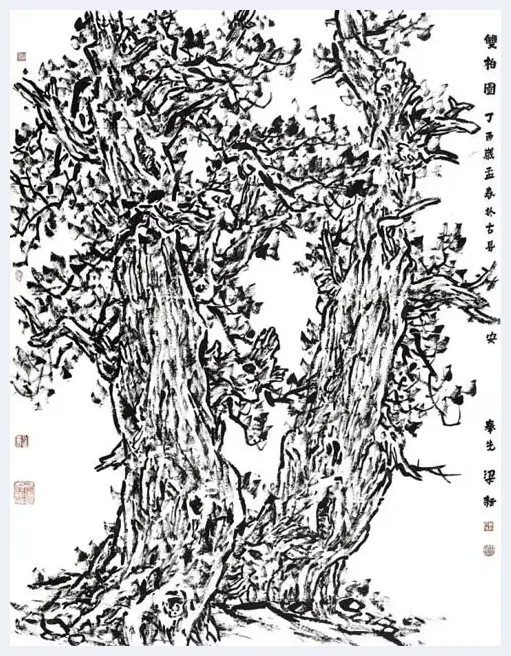

可以用乐此不疲、锲而不舍来形容梁耘的这段漫长的绘画实践。一位艺术家在一个地域反复经营同一类题材,描绘类似的景物,如果没有一种理想支撑是难以想象的。那些一棵棵粗实、雄壮的古柏,以及它们呈现出的各种曲折苍健的容态,传达出它们在与干旱、风沙顽强搏斗中茁壮生长的经历,象征着陕北高原劳动人民坚强的勇气和毅力。梁耘写的是古老柏树,是山峦、窑居,是莽莽野林,却在它们身上揭示一种自強不息的精神,他也因此得到深深的激励与鼓舞,驱使他甘于寂寞地在这里默默耕耘数十年。

为人诚实憨厚的梁耘,一心要把他生于斯长于斯的这片故土所包含的力和美,用自己的绘画作品表现出来。他在创作过程中逐渐体会到,所谓有个性的绘画风格是在长期艺术劳动中自然形成的,其中最重要的是画自己面对大自然的真切感受,不模仿古人,不追慕时尚。这也正是梁耘为人直率、坦诚和憨厚的性格所决定了的;而他这位陕北高原汉子所具有的宽阔心胸和质朴品质,也与苍茫雄浑的大自然心心相印。因此,当他掌握了传统国画的规则和技巧之后,他的水墨艺术创作的个性面貌便逐渐显示出来:在粗实、厚重中显示律动和韵味,在苍劲、雄浑中展示灵性和生气,作品展现出醇厚华滋的面貌。大概由于他认为有千年生命的古柏最能表现他的审美理想,为它们造像的作品在他创作中占有很大的比重。

梁耘对焦墨情有独钟,焦墨是有很多限制的一种水墨艺术,它要在枯笔、渴笔、竭墨中表现笔墨的一种特质美,显示笔墨语言深沉浓黑的刚健质朴的内在力量。梁耘通过笔力笔锋的运动,使焦墨的点线轻重、粗细、刚柔形成微妙的变化,以及充分利用黑白关系,赋予醇厚的焦墨以难得的滋润,造成丰富的画面效果。我认为,他的焦墨山水创作是他艺术创作的高度提烁,充分反映出这位雄浑苍劲之美歌手的艺术成就。

从“师诸物”到“师诸心”的焦墨古柏,就是梁耘的“心源”外化于“造化”的人格化身。

正如他所说:“我的精神和柏树那种扭曲向上的精神是一样的。”

批评家刘骁纯对梁耘说:“你在柏树那儿提取了精神,然后画柏树的时候是画的你自己。”

画家石鲁说:“山水画就是人物画……,你的人伟大,你的人沉着,你的人坚韧,你的人雄浑,都注入到山水画里面。”

批评家张渝说:“梁耘是一枝从金石气入手,老到、老辣、老拙的老笔。”

画家崔振宽说:“梁耘画的焦墨,苦涩、雄强、博大的气势和力度,构成了浑浑茫茫的点线交响。”

论者说:“山水画坛,焦墨古柏,唯我梁耘!”

遍翻中国山水画史,驻足北山者,古今二人耳;一位是宋人范宽,另一位是今人梁耘。

《豳风》古老的歌唱应和着梁耘黄陵古柏的老笔墨韵在北山悠悠飘荡:“七月流火,九月授衣。一之日觱(bi)发,二之日栗烈。无衣无褐,何以卒岁?三之日于耜(si),四之日举趾。同我妇子,合彼南亩。……”

梁耘的艺术创作受到业界的高度评价和广大观众的赞赏,但他始终保持一颗平常心,保持谦逊的态度。不顾进入古稀之年,他仍然不断锤炼自己的艺术,向新的高度攀登。梁耘的艺术成就和他的这种品质和精神,在浮躁风弥漫的美术界,值得我们学习,值得点赞!

笔老北山古柏精神

——山水画家梁耘

程征

渭北民谣唱道:“北山高,南山高,北山高不过南山的腰!”

在傍渭水而居的关中人心目中,“北山”即横亘于渭北旱原之上的山脉;而“南山”则是茂林荫覆与清流潺潺的终南山。

梁耘生长的蒲城,地处北山之阳;青年时期在西安美术学院求学九载,院址兴国寺,位于终南山阴。自25岁由西安美术学院毕业,被分配到北山煤城铜川,直到50岁回返长安画坛,在北山腹地整整待了25个年头。之后又28载,人在西安,心系北山;北山是他展开艺术人生的既艰苦又亲切的根据地。

从地理分布来看,横贯东西的北山山系,是陕北黄土高原和关中渭河平原之间的分界岭。南边是古称“陆海”“天府”的秦川,中华民族曾在这里建都,演绎了周、秦、汉、隋、唐诸代的威武壮烈,创造了华夏农耕文明时代上升期的辉煌。那时,为防备北方游牧民族入关袭扰,在漠北修筑了长城,以广袤的陕北黄土高原为缓冲区,最后借北山之固而护佑了国都的长治久安,故曰“长安”。铜川在北山南麓,“金锁关”等险要、流传民间的孟姜女“哭泉”与杨家将的故事,提示着人们的关塞记忆。而在二十世纪三、四十年代,以延安为核心的陕北黄土高原是中国革命的大本营,北山成为防止国军北犯的地理屏障——勿论南犯与北犯,北山历来被看作一堵天险边墙。

然而,当我们在周原出土的青铜器铭文中释读出最早的“中国”二字,在秦始皇陵兵马俑阵感叹世界第八大奇迹,在汉武帝茂陵瞻仰石雕《马踏匈奴》,在唐代大明宫遗址追想含元殿、吟咏李杜诗句而壮胸怀的时候,可曾记得那些制造青铜器的周人迁来于豳(bin)。豳是周人部落的发祥地,那里有周文王、武王的先祖公刘;唐诗的源头可追溯至豳风,是谓“七月流火”“我徂(cu)东山”。在豳之先,更有华夏始祖轩辕黄帝,和观鸟兽之迹、品察万物而造书契的史皇氏仓颉。这些比关中文明史更远古的神话时代的人文初祖,皆据于北山。华夏文明的中心后来才西出岐山,转移到关中。

北山是被遗忘了的人文初祖地!

对这种遗忘感受最深的是梁耘。

人们只把北山看作贫瘠苍荒,景观破碎的穷山恶水,在这25年中,邂逅铜川者络绎不绝,勿论是不是画家,都是匆匆过客,只留下梁耘。他说:“我是从铜川的石头缝里拱出来的,孤寂,艰难!”

是啊!作为当代山水画家,北山没有华山的雄险,令何海霞初登北峰即“仿佛在血液中注入兴奋剂!”也没有陕北黄土高原让石鲁的心里激荡起革命圣地的回忆;或当代青年吼唱着“我家在黄土高坡”在那里寻根。

然而,当从众心理驱使人们只把铜川和北山看作过往的驿站而匆匆来去的时候,却给独自留在北山垦荒的梁耘留下一片待开垦的山水画处女地。

在他有限的自然资源中,北山有两处引以为豪的精粹:照金山和黄帝陵桥山;梁耘谨依这两处精粹,各做了一件足以震动中国山水画界的事情。

第一件事情,是颠覆了美术史上的一桩公案。事涉出生于北山的宋代大画家范宽。

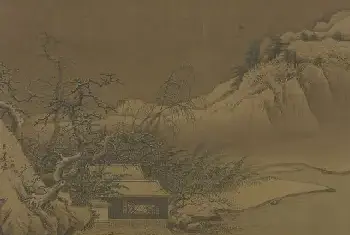

《宣和画谱》记载:“范宽,字中立,华原人也。风仪峭古,进止疎野,性嗜酒,落魄不拘世故,常往来于京洛。喜画山水,始学李成,既悟,乃叹曰:‘前人之法未尝不近取诸物也。吾与其师于人者,未若师诸物也。吾与其师于物者,未若师诸心。’于是舍其旧习,卜居于终南、太华岩隈(wei)林麓之间,而览其云烟惨淡,风月阴霁难状之景,默与神遇,一寄予笔端之间。则千巗万豁恍如行山阴道中,虽盛暑中,凛凛然使人急欲挟纩(kuang)也。故天下皆称宽善与山传神,宜其与关李,并驰方驾也。蔡汴尝题其画云:‘关中人谓性缓为宽,中立不以名著,以俚语行,故世传范宽山水。’今御府所藏五十有八。”

这一篇简要的传记中有若干信息值得留意:首先,范宽是“华原”,即今铜川耀州人;其次,“宽”是范中立的性格,以性格代名称;其三,范宽的创作理念是重视“师诸物”,更重视“师诸心”。第四,“卜居于终南、太华”等语,让人对包括《寒林雪景图》《溪山行旅图》在内的传世遗珍,理解为“终南、太华岩隈林麓”之写照,千载相传,早已定论。

![更听松风动寥泬——读马麟《静听松风图》[图文] 更听松风动寥泬——读马麟《静听松风图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s0qwnyl3ohh.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家侯建和书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家侯建和书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0urcqb2ur1g.webp)

![多情画笔绘家乡 ——对话雄安新区教育工作者、白洋淀画家张浩[图文] 多情画笔绘家乡 ——对话雄安新区教育工作者、白洋淀画家张浩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04eodbstdb.webp)

![瑞雪辞旧岁·暖阳迎新春:贾绍昌祝全国人民新春快乐[图文] 瑞雪辞旧岁·暖阳迎新春:贾绍昌祝全国人民新春快乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5qnjnjttwqr.webp)

![动感之美——张国樟美育专栏第四十七期[图文] 动感之美——张国樟美育专栏第四十七期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fr2vvtlhgww.webp)

![马未都:在古代书的原意是什么[图文] 马未都:在古代书的原意是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ik4iiumja50.webp)

![从文物绘画等看古埃及餐桌上的贫富差距[图文] 从文物绘画等看古埃及餐桌上的贫富差距[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2u1uvcnmsb1.webp)

![美术轻骑兵:朱明德艺术探寻之路[图文] 美术轻骑兵:朱明德艺术探寻之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5uts0o2alci.webp)

![我们从刘海粟那里学到什么[图文] 我们从刘海粟那里学到什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fyofzlxe4hl.webp)

![浅析谭昌镕花鸟画的情感表达[图文] 浅析谭昌镕花鸟画的情感表达[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovy35hzxbxx.webp)

![传艺术之大美——著名画家贺成才山水作品欣赏[图文] 传艺术之大美——著名画家贺成才山水作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/whfyxxrbzcm.webp)

![看王贵忱书法:看什么 看文化[图文] 看王贵忱书法:看什么 看文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uppjjuc4q2o.webp)

![文字的谎言[图文] 文字的谎言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fjelsbb2nzs.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)