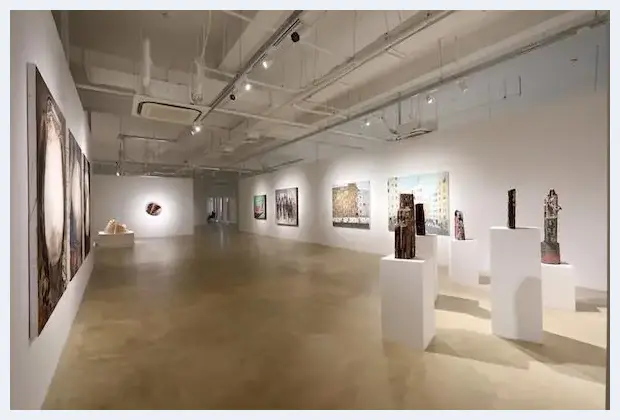

“国际视域与中国方式——2019上海当代艺术展”展览现场

“国际视域与中国方式——2019上海当代艺术展”近日在上海滴水湖畔的临港当代美术馆举行,包括油画、水墨、雕塑、装置、版画、影像、综合材料等多个艺术门类的18位中青年艺术家以49件(组)作品。 同期举行的研讨会上,来自艺术学、社会学、文化学、哲学领域的学者沃夫冈·克纳普(Wolfgang Knapp)、单增、王凯梅、吴静,以自己不同的视角阐述“国际视域与中国方式”。

“国际视域”和“中国方式”几乎概括了此次参展艺术家的艺术观点,在策展人傅军看来,这首先是一种艺术态度和文化立场,以此为视角对具有强烈文化主体意识的艺术作品进行分析和研究,从中可以探寻具有中国方法论意义的当代艺术思想和创作实践规律。

“国际视域与中国方式——2019上海当代艺术展”研讨会现场

以下是研讨会上的部分发言摘录:

沃夫冈·克纳普(Wolfgang Knapp,柏林艺术大学荣休教授):创造性、制作性和艺术空间激发艺术活态

今天的展示空间已从传统的艺术语境发生了转变,比如雕塑作品越来也注重与建筑空间的关联性,上海也有很多不同类型的艺术空间和工业遗存(工厂、屠宰场等),这些不同的空间激发了艺术作品的原发动力的不同。作品本身的形态和建筑空间应该是有关联性的,而且是活态的关系。关于艺术家的作品实践,至少可以找出四、五种解读方式:艺术的创造性,艺术的创新与发现,还有艺术的制作、生产。

本雅明提到安迪·沃霍尔和杜尚关于现成品和艺术生产的概念。但从文艺复兴以来,关于艺术家特殊的想象力、创造力概念的转换,关于创造力在西方,特别在基督教背景中,创作力是与上帝和神有关的话题。再回到这个展览,很多艺术家有不同的形态,你们展示的、表达的涵义是什么?

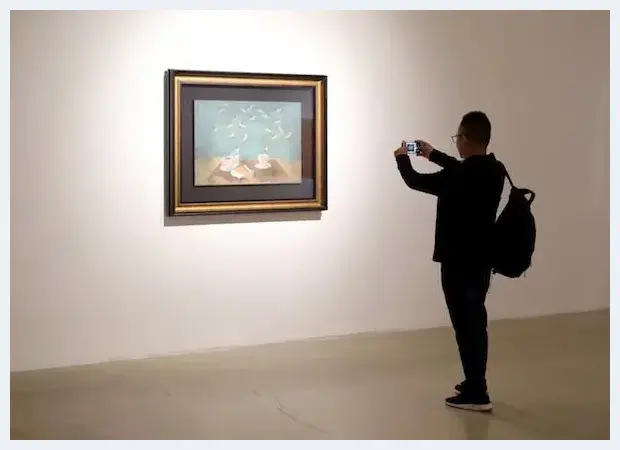

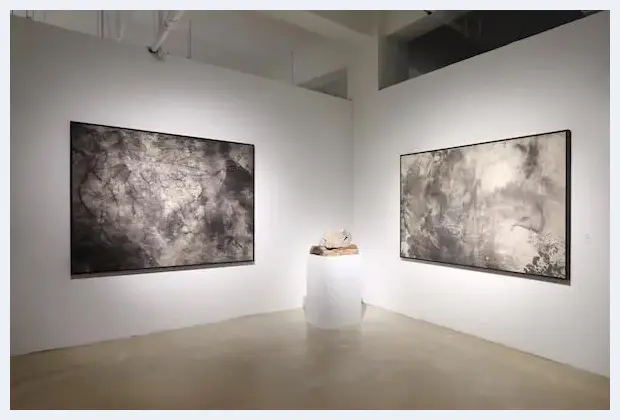

展览现场

关于艺术创造、艺术制作,包括跟观众分享,多媒体艺术很容易通过现代科技与大众分享,但传统雕塑艺术则需要通过看原作更能体会对作品的感知力。虽然今天的触屏和软媒的传送会消减原作,但这种消减其实也是一种“再造”的方式。比如我们看到的很多作品或景象,并不是直观的,很多是观者的自我想象和作品自我的延展。所谓虚幻的、美的景象,如何在人真实感知力和自然、机械所形成的真实进行比较?实际上关于艺术、科学、媒体方面图像的制造、生产,都具有不同的视角,比如对于具有科学背景技术支撑的这些图像,对于年轻人来讲他们更关注。

关于传统记忆如何在当下工作中成为艺术家的一个基因,艺术本身是没有国家或身份概念的。艺术基于边界之间,只是艺术家带有自己的身份背景,关于历史的、传统的话题,其实是有很强的记忆力,但实际上对于传统的忘却是很重要的,它可以推进和再造传统的可能性。

展览现场

单增(中国美术学院教授,艺术管理与教育学院副院长):在艺术现代性洗礼中找回自己

“国际视域”我认为是一个有意思的话题,“视域”看似是一个实体边界,但在主体移动的时候它是有变化的,是动态的。另外展览也涉及了抄袭现象、艺术教育和艺术原创力有关的话题。

何谓国际视域?何谓中国方式?每个艺术家的关注点也会不同,这可以被认为图像逻辑的生成,就像家族遗传一样,我们的教育、文化背景、文化基因,包括个人体验感受的转换都会找到内在的逻辑。如果有自身逻辑的作品,我们会感到真实。而关于中国自己的逻辑性建构,并慢慢生成基因的完善性。

我想城市的发展,自然景观的变化,或是个人心境的呈现,都在回归一种真实性。如果缺少了真实的感知力,特别像从事传统书画的艺术家,住在都市高楼、以车代步和以往在山林田野中的体验肯定不一样,如何把这种矛盾阐释出来?

杜海军 《城市斑马线》 布面油画 140×180cm 2016

“中国方式”是什么?装置也好,油画也好,不管是中国本土的技术手段,还是西方的工作方式,实际上技术已经不是最大的障碍,关键是这些怎么找回自己。

以我个人的经验,浙美油画系毕业后到德国留学,德国院校很少有专项的油画课程,其中自由艺术系包含雕塑、绘画、版画以及新媒体等领域,艺术教育比较包容,做什么都可以,教学与我们科系专业的划分相比完全是跨了几十年的时空差别。就油画而言,西方传统油画对光线的理解,其中有很强的宗教因素,如画面戏剧性的处理,包括聚焦、层次,空间表现非常丰富。中国绘画里缺少了对光的解读,比如画一张油画风景,很多都只有颜料的堆积,而传统欧洲风景画感觉一团水气在画面中景范围里,这种对空气透视的解读与对自然和真实的关照和解读有关,中国的很多油画中好像还没有体会到光的存在。

从文艺复兴到后期印象派以及近现代艺术发展的转换,西方就是在求真求实过程中不断的攀升过程,反观国内,中国的艺术教育还有很多保守的地方,我们如何通过艺术现代性洗礼进行当代视觉艺术的研究任重而道远。

李戈晔 《游离》 宣纸彩墨、镜面 220×75×18cm 2014

跨越边界的时候,我们常以单一的主体去观看远方,或已极远方再反观自我,其实都不应是单向的,应该尽可能是双向的、多向的才能在一定的语境中接近真实。今天的全球化让资讯传递更便捷,似乎更回到真实本身,可到底虚境是真实的,还是眼见为实才是真实?由此来反问和反思:如何来理解“国际视域”?如何来理解我们的“中国方式”?

毛艳阳 《谁的青春》 布面油画 150×200cm 2018

王凯梅(学者):源自西方经验和生活源泉的表达

我觉得在这个展览可以看到“中国方式”,每个艺术家勇于做的事情,一定他所擅长的。作为社会发声者,怎么反映这个社会,以及你自身对人生、艺术的理解。我们可以看到很多作品,有西方来源的,比如我们看到有曾雷的铜版画,铜版画制作方式是来自于西方的,像毛艳阳油画,油画本身可以从西方古典艺术看到它们这种结构、造型等等,但是同时来自东方这种这些纸本、彩墨作品,在我看来所有这些只是一些方式。在这里看到更多的是用这些艺术方式形成自己的语言,比如王燮达他有四年做创作,更多悉心于宗教研究。陈彧君作为一个福建侨民后裔,他作品反映的东西和他的经历是不可割舍的,你单纯看到这是石头,但讲到是陈彧君石头的时候,就会想到艺术家自己的来源。这就是我们在谈所谓的当代艺术如何真正来自自己的生活经历,他对社会观察、体验等等表达。

佘松 《去色-全裸No.02》 纸本水墨岩彩 120×140cm 2014

杜海军的画和装置,在所有平面格式化窗中,实际上我看到了差异性和同一性相互抗衡,差异性和同一性抗衡。我看到的杜海军的画和装置想到香港的房子,在所有的格式化当中,每一个人都被纳入进去,每个人不得不压缩自己变成格式化,但是在所有的窗子里体现出来的确实是不同的人生,所以在这里面差异和同一性之间一直在抗衡,而街道是差异性的溢出,甚至有涂鸦,甚至有各种标语,有小广告,我觉得那是差异性的流出。我反而在这样一个环境里不觉得陌生,我看到中国青年艺术家带着自己理念去创造的这样一个过程。

展览将持续至6月26日。

陈彧君 《摇摆的信仰 NO.120708》 纸本丙烯 200×220cm 2012

吴静(南京师范大学公共管理学院哲学系教授):艺术家无法在场解读自己的作品

我是做法国哲学研究的,在我们当代法国哲学研究当中非常讲究穿越性。我没有试图用我所熟知的现代、后现代这种理论对作品作一个回应,但我却看到有很多“共同的关注”,比如对于“现代性”,对于从现代性而来的焦虑、压抑,甚至我也看到对个体、对身体的关注。

实际上在我做的法国哲学,有一本非常有名的书《千高原》,这本书说我们实际上所谓的文化是多重高原叠加的,在这个高原当中地壳会变动,板块会断裂,于是有的板块上升、下降,在不同的板块之间就形成了交错,我可能是一千万年前的土地和五十年前的土地发生了交接,于是这当中就形成了不同的皱褶,不同的接触面,他说单一的东西就被打破了,连续性东西被打破的,什么在里面发生了呢?创造。

艺术家就是一个创造者,但创造的发生有异质性的产生在里面,一定要有不同,但“不同”来源于哪里——它有文化的交融,国际视野和中国的方式。

对我来讲,它又有学科的穿越性到里面,从哲学到艺术、到绘画,我带着我自己独立解读的可能性,甚至在这里面让我特别感动的一件事,中国方式并没有以文化符号简单呈现,它很好融合在理念创作中,这让我觉得青年艺术家是非常难得的一件事,所以我想讲艺术作品的“生产性”。

曾雷 《站台上》 铜版画 15×20cm 2018

艺术作为一个作品被生产出来之后,以各种各样主题放在展厅中,这就完成一个作品,艺术家已经无需再说什么了。

如果我下面的解读带有误读的成分,请各位作者原谅我,这是我一个圈外人的以管窥豹,特别让我有感触的地方。

王燮达“子曰”装置,我第一眼看到的我觉得它特别像个甲骨文符号,我对甲骨文没有研究,这是我一个直接的感觉,题目叫“子曰”,对我来讲,“子曰”是语言、文字,而文字在中国和西方文化当中,它实际上是代表着力量的。而我们中国说“言之无文,行之不远”,而在圣经里,上帝创世,用的是话语,上帝说要有光,于是有光。所以在希腊哲学当中,我们说“逻各斯”就是语言,而“逻各斯”而中国人翻译成“道”,“道可道,非常道”也是语言的表达,实际上语言、文字直接指向的是生命和生活世界。

我刚才讲到作品的每一次的“未完成”,因为这个作品我看到它的时候和我在画册看到的是不一样的,因为画册上的摆放方式和灯光方式,让它和它的影子、镜像之间的共建,和那里呈现的影像、倒影是完全不同的,所以这个让我会有更多的感受,它实际上真的是每一次都在创作当中。

毛艳阳的三幅场景式画,它跟这里面其他作品不同,它是非常具像化的展现的方式,但是给我印象最深的是每一幅里面的废墟,让我想起戴维·哈维说巴黎城的建设,从现代性之后的巴黎城建设,他把它称之为“毁灭性创作”。他说“现代性”实际上是对前现代性一切摧毁之上建立起来的,所以我们不断在制造废墟,而我们不断建立在废墟之上,所以这就是现代性,现代性是具有力量的,但它同时具有破坏性,那么如何在现代性当中保存我们讲的那些传统(我们讲中国方式,很多时候讲中国传统),传统是以什么样的方式,在现代性的生成当中还有一席之地呢?我觉得它必须面对一个问题:它必须要创造性的重生,而不是文化符号的移植。

邱加 《2017.006:P》 综合材料 112×92×58cm 2017

邱加的装置,我脑子里蹦出来这么一个词“物的体系”。当我们整个当代去讲“物”的时候,“物”不再是个静物(still life),实际上“物”是人的遗迹,而“物”体现的是人的关系,甚至体现是权力的。在物的摆放中、物的遗迹中,我看到那些旧的物,每一个油渍,每一个划痕,每一个东西,其实是生命曾经流逝,但现在的装置比较小,如果是大型的物和物之间,实际上你可以看到关系,可以看到权力、尊重,也可以看到启示。

佘松笔下body形象跟毕加索、跟抽象派表现方式不一样,他很具象,在这里面虽然body存在,但脸是缺失,脸缺失就意味着个体是缺失的。而最关键的是,虽然我们看到那么多不同的身体,但是我觉得如果把任意一个身体从那幅画抽掉做好拼接,你在感官上并不会有任何其他的不同,而那个我觉得是现代性社会当中,人真实的生存处境,就是每个人都可以被替代,每个人都处在“原子性”的个人,“原子性”个人是最可以被替代的,最不具有独特性的。

![民国扬州画坛的缩影[图文] 民国扬州画坛的缩影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5aa0j3jma0.webp)

![浅析“国潮”消费趋势背后的文化思考[图文] 浅析“国潮”消费趋势背后的文化思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4511oqsxng3.webp)

![品书三段——《中国书画百杰作品集·覃炳庚》读后[图文] 品书三段——《中国书画百杰作品集·覃炳庚》读后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0y5movdyshf.webp)

![汉唐味浓厚的刘旦宅[图文] 汉唐味浓厚的刘旦宅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tib2zennnq3.webp)

![古锦其西藏人物画艺术鉴赏 [图文] 古锦其西藏人物画艺术鉴赏 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtxfxzyh5hl.webp)

![当代艺术不是看的是用来想的[图文] 当代艺术不是看的是用来想的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tyrw5glncff.webp)

![解析战国潜山山字纹铜镜[图文] 解析战国潜山山字纹铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/or0bohrrynq.webp)

![2015瓷器杂项拍卖行情盘点:两极分化强弱不均[图文] 2015瓷器杂项拍卖行情盘点:两极分化强弱不均[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4d1bpp1je05.webp)

![“小井喷”带来信心 古典艺术拉拢亚洲藏家[图文] “小井喷”带来信心 古典艺术拉拢亚洲藏家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vlouobbgbyr.webp)

![从量变到质变 文化IP已进入平台竞争时代[图文] 从量变到质变 文化IP已进入平台竞争时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpnjj45ypty.webp)

![撑起一部电影的歌[图文] 撑起一部电影的歌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5g3rwahun4c.webp)

![艺术品投资又有新方式:互联网+金融+版画[图文] 艺术品投资又有新方式:互联网+金融+版画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0nso1qolsbf.webp)

![从艺术市场角度看,谁是下一个何家英?[图文] 从艺术市场角度看,谁是下一个何家英?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qqzldktfj2a.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![抽象雕塑家克拉格:对材料负责的艺术家[图文] 抽象雕塑家克拉格:对材料负责的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wo1nr3b0wkh.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)