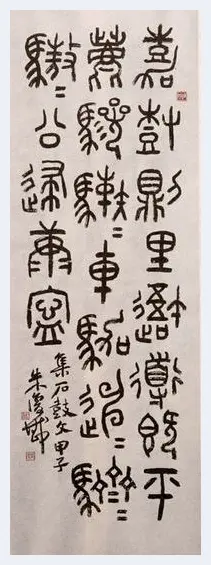

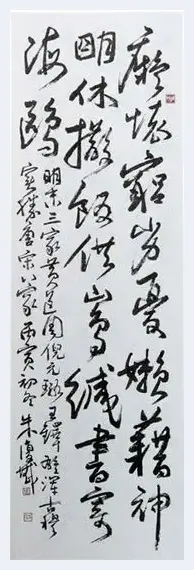

朱复戡书法作品

朱复戡七岁时被一代金石书画大师吴昌硕称作“小畏友”,青少年即成名于上海滩,一生致力于金石书画的研究和创作。读朱复戡书论,无论是他的金石学研究、古文字学探微,还是他的大篆小篆草书治印的创作以及散珠碎玉般的书论,都令人感到谨严慎出。

朱复戡书法作品

针对当下“书法热”中丛生的某些乱象,张德祥先生等最近发文痛斥了书法界的商业炒作,乱封所谓“圣手”、“大师”等“贻笑历史”的现象。这些批评对于清除书坛乱象,优化书法艺术创作的环境,是很有裨益的。但文中某些论点和提法,又未免使人产生疑惑,值得商榷。由此,笔者又想到了金石书画大家朱复戡。其实,对于张德祥文章中涉及的一些问题,朱复戡先生都早就给出过明确的答案,我们不妨“请出”朱复戡先生参加讨论。

先说“书法”与“写字”。张文对“书法”与“写字”未予区别,概念的厘定十分含混,表述却并不含糊:“书法何以是艺术?书法就是写字,写汉字。”这就出现了问题,作者也马上意识到了:“人人都会写字,但并非人人都是书法家。”那么,什么样的人才是书法家呢?张文接着说:“只有写字写得‘好’的人,才可能成为书法家。”那么,不言自明,写得“好”的字就是书法了。这就有点麻烦了,字怎么样写才叫好?张文给出了判定的标准:“书法的好与不好,要看其美不美”,“故,美不美才是标准。”可是美不美又如何去判定呢?不知道。至此,我们终于被领进了不可知的死胡同。其实,张文一上来将“书法”与“写字”画等号,混为一谈,即迈出了走向死胡同的第一步。不错,书法创作的确是以汉字为载体的,无论用何种书体创作书法作品,都是在书写汉字,但“书法”绝不是简单的“写字”,“书法”与“写字”是完全不同的两个概念。查《现代汉语词典》,“书法”词条的解释是:“文字的书写艺术。特指用毛笔写汉字的艺术。”在这里,我们注意到了一个中心词“艺术”,在概念上,“艺术”一词就将“书法”与“写字”截然分开了,即,书法是艺术,写字却不是艺术。在功能上,书法作为一种高级的艺术作品,不依赖文字的内容即能够传情遣兴,是用来欣赏的,具有强烈的艺术感染力;而写字,只具有实用性,不具备艺术品的欣赏价值,更没有什么感染力。例如今天我们抄写一张布告或一封感谢信,哪怕字写得再好,它仍然不是书法作品(历史上书法大家的书札等手迹作为今人临摹的字帖另当别论)。也鉴于此,有识者曾建议将小学生、初中生的“书法课”改叫做“写字课”更为准确些。朱复戡先生对此有过一段精妙的阐述:“余七岁被人称为‘神童’,但不称小书法家,而今的小孩儿动辄称小书法家,不科学,小孩儿可以把字写好,但不等于对书法能够理解,更无独到的见解,如何称家。”这已从侧面论述了“写字”不同于“书法”。如果我们再进一步探讨,就会发现,书法所蕴涵的艺术特质,是单纯的写字所不具备的。例如一幅书法作品的章法、款式和整体效果,在实用性的写字中就是不存在的。当年,朱复戡在给弟子讲课时就强调过:“能把单个字写好者是写字匠,能把一张字的位置经营得当,款式高雅者,是书法家。常说某人字不错,但不会写,意即在此。”可见,单个字写得再好,亦不一定能够创作一幅完整的书法作品。再例如,书法艺术中形而上的精神特质,也是写字中所没有的。对此笔者曾在拙作《感受书法的魔力》一文中有所阐述。这正如一个人的面部表情,如果说在“写字”这张脸上,我们看到的是呆若木鸡、毫无表情,那么在“书法”艺术的脸上,我们会感受到书写者的喜怒哀乐等极为丰富而微妙的情绪的流露和情感的宣泄,以至于书写者的品格、气质、学养等深层的内在品质都会有所显现,透过书法作品我们会欣赏到或刚正或俊朗、或沉雄或飘逸、或敦厚或凌厉、或狂放或含蓄等千差万别的个性化的审美特质。

再说将楷书作为“书法之正路”的立论。多年来,书法学习其实存在着一个误区,即将楷书视为书法学习的唯一正道。这也正是张文的论点,认为“楷书最见功力,是书法的基础,也是‘真’功夫”,并强调说:“此乃书法之正路也。”这一观点,或许源自于这样一条学书路径:楷行草。认为在写好楷书的基础上,稍加连笔就是行书,在行书的基础上,再潦草得厉害一点,就是草书了。因此说,楷书是基础的基础,太重要了,要想写好行、草,必须学好楷书。殊不知,这是完全错误的,而这种错误,盖出于浅薄与无知。众所周知,中国书法各种书体的发展演变,经历了极其复杂而漫长的过程,从甲骨文到钟鼎铭文,再到秦小篆,从秦简、楚简到汉简直至汉隶,都还没有楷书的踪影。由隶书到魏碑,发展到晋代才形成较规范的楷书,晚至唐代,楷书才最终走向成熟和鼎盛。草书作为一种独立的书体,是由隶书到章草,再到今草,而绝不是从楷书、再行书而来的。朱复戡先生提出过“草由篆出”的著名理论。鉴于此,历代不少书法大家都主张书法学习应按照书体演变的先后顺序来学习,即应从篆隶入手,才是书法学习的正路。朱复戡先生认为:书法“不必先写多年楷书打基础,十年寒窗,太笨。不妨从秦篆入手,小篆用笔全是中锋,可以练用笔,结体基本对称,大致整齐,可以练结构。由此上可溯《石鼓》、金文大篆、甲骨,下可写隶书、草书,是承上启下的钥匙”。这是朱复戡先生学书的经验之谈,也是有关书法学习路径的真知灼见。问题还不仅仅如此。纵观书法史,我们会发现一个奇怪的现象,即楷书浸润深厚的书家,草书往往成为其短板。就是细数当今身边熟悉的书家,楷书功力深厚却写不好草书的,不乏其人。何也?窃以为,楷书讲究“永字八法”,用笔已经远离了篆隶的中锋用笔,甚至在撇捺点钩的转折之中将篆隶特有的线条破坏殆尽,深陷楷书用笔而无法自拔,已经写不出畅达圆转的线条,当然也就难以写出以线条为要素的草书了。张文中有一组有趣的比喻:楷书是公文,行书是散文,草书是诗。作者倒是于不自觉之中道出了楷书与行草书的分野,谁都知道公文是实用性的文体,无艺术性可言;而散文和诗,毫无疑问属于艺术。书法学习可以从楷入,亦可以不从楷入。楷书的功能主要是实用,如果不想进入书法艺术创作,只是想把字写得好一点,下功夫学好楷书是不错的选择,可以这样说,学好楷书,是“写字”之正路,而不可以说学好楷书是“书法”之正路也。

再说“草书容易楷书难”。看得出,张文始终是扬楷抑草的。对很多人绕开楷书这一“书法之正路”,“抄近道,直奔行书、草书而去”提出了严厉的批评。文章继而分析说,之所以这样,是因为楷书难,而行、草书容易。不知道作者张德祥先生是不是书法家,搞不搞书法创作。凡从事过书法创作的人,谁都知道草书是最难的。朱复戡先生也做过一个比喻,他说:“楷书相当于数学中的加减法,隶书、小篆相当于乘除法”,而“大草、大篆是最高级的书法艺术,相当于高等数学”。朱复老还在论述了小篆作为承上启下的钥匙之后,总括说:“楷书最容易,其他难写的书体写好了,居高临下,楷书自然也就写好了。此为攻坚克难之法。”至于草书何以难、楷书何以易,本文无需细述,识者自当知之。张文中还有对今天草书“难识”的责怪,说,“草书是为了易知,今天反而难识,岂不是弄巧成拙?”似乎也没说到点子上。朱复戡认为,草书不是大众通俗艺术,是小众艺术,“是给内行人看的,外行人看不懂不足惜,倘内行也看不懂,则要考虑作者的草法是否正确了。”因此不能笼而统之地说草书写得大多数人不认识就是毛病。不认识,要做具体分析,看看是内行人不认识,还是外行人不认识。现在,不少人不通文字学,草书写得如鬼画符,内行人都不认识,这正是目前草书的荒唐。朱复老特别强调学书法要学习文字学,他说:“不通《说文》写草书,落笔便错。”而张文所言“似乎能写行草就算书家了”,也实在令人费解。朱复戡先生亦有言:“草书是最高最难的书法艺术,写不好草书的书家称不上大家。”呜呼,若能写行草还算不得书家,天下无书家矣!

还有对书法“泥古”与“拟古”的批评。其实不仅仅是书法,在对待传统文化上,不管继承何种形式的文化艺术,“泥古”不化肯定是不对的,要继承,更要发展创新;但发展创新的前提首先是继承,而就中国书法而言,继承传统又尤为重要,“拟古”是必需的。因为书法是汉字的艺术,汉字为中国所独有,是数千年来演变有序、发展清晰的独特艺术,是中国古人高度智慧的结晶,是传统文化的奇葩。不向古人的经典学习,没有了传统,就失去了书法艺术的精髓,也就没有了书法。接下来,张文批评了“泥古”与“拟古”的两种表现:其一,遇简必繁;其二,惟妙惟肖地模仿古人的点画。这不但没有切中时弊、击中要害,而且也太过外行了。对书法“遇简必繁”的批评,犯了常识性的错误。书法艺术创作必须写繁体字,这是稍有书法常识的人都知道的。朱复戡先生明确教导他的学生:“书法艺术,一定要写繁体字,与文字改革是两回事。”书法相当于京剧的古装戏,必须着古装,画脸谱,按照繁复的古典程式来演。如果着露脐装、三点式,那还有古装戏吗?当然,这样说并非绝对排斥简化字入书法,以简化字为载体进行书法创作,不妨作为当代人书法创新的一项探索性课题,但在此项探索成功、成熟之前,书法要写繁体字,是没有疑义的。至于张文说到“由繁到简,是汉字发展的必然规律”,这没有错,但这是从汉字的使用角度说的,简便、快捷,是人们在文字的交流、使用中速度与效率的自然要求;但书法作为一门艺术,它的基本要求是美学层面的,是要符合审美的诸种属性与特质,绝不是要去追求速度和效率,这完全是两码事,属于驴唇不对马嘴。说到模仿古人的点画,这也是书法学习与创作的基本要求,对此不应该提出批评。当然,张文强调要“外师造化”,师法自然之源,这是不错的,但这与在书法学习过程中摹写古人经典碑帖并不矛盾。如果抛弃对古典碑帖的摹写,拒绝汲取古人的精华,失却了法度与传承,只是去从自然和生活中寻求创作灵感,很难想象,书法会成什么样子,会走向何方。我们知道,历代碑帖是大浪淘沙淘滤出来的书法艺术的经典,蕴含着丰厚的文化积淀和丰富的艺术营养,学习掌握书法这一传统文化艺术,只有从经典碑帖中去汲取营养,揣摩技法,参悟书道,这是学习书法的不二法门,除此,别无他法。一代一代的古人,正是这样不断向前人学习并创新发展,将各种书体推向一个又一个艺术的巅峰。当前书法乱象丛生的背后,隐藏的恰恰是缺乏向古人、古典的学习,学习古人不是多了,而是少了,不是过了,而是不够。看看当前某些到处兜售、发表的所谓书法吧,任性涂抹,错字连篇,丑态百出,没有法度,不懂款式,更罔谈茂穆的高古气、典雅的碑帖意了,看了简直有脏眼之感,哪里还有书法的高雅?这恰恰是不临碑帖、不学古人经典的恶果。问题还在于,并没有多少人能真正临摹得完全像古人的经典碑帖,更不要说“惟妙惟肖”了。倘若临摹到惟妙惟肖的程度,那就不得了了。书法诸体早已被古人写到了极致,横亘在今人面前的,那是一座座难以逾越的山峰,犹如唐诗、宋词,如果今天谁能写出李白、杜甫一样的诗篇,填出苏东坡、李清照那样的词作,那他还不是一个伟大的诗人吗?如果今天有人真能写得从形态到意韵都完全像王羲之、像颜真卿,那他肯定离书法大家不远了。现在缺的就是这种惟妙惟肖的临摹。朱复戡先生指出:“临帖必要有临得逼真的本事,然后才可讲由某帖出而有自己之类的话,否则为大言不惭,欺世盗名。”

朱复戡七岁时被一代金石书画大师吴昌硕称作“小畏友”,青少年即成名于上海滩,一生致力于金石书画的研究和创作,成为一代大家。读朱复戡,最突出的感受便是严谨。无论他的金石学研究、古文字学探微,还是他的大篆小篆草书治印的创作以及散珠碎玉般的书论,不但达到了今人少有的高度,而且更少有如此谨严慎出者。朱复老终生不事炒作,淡泊名利,乐享饮誉。他曾严厉地要求他的弟子们:“一是取法乎上,二是不慕名利,三是作品勿轻示人。舍此便非我家子弟。”还说:“享名容易,饮誉难啊。”在此,我建议书界同仁和广大书法爱好者多读读朱复戡,读读他的书法篆刻作品,读读他的书论,更多地了解朱复戡先生的严谨以及不慕名利的品格,这对于治理当前“书法热”中丛生的乱象,应该是一剂不可多得的良药。

(本文所引朱复戡先生的书论,均引至《朱复戡墨迹遗存·论书卷》,上海书画出版社,2009年1月版。)

![自然主义是策展定出的概念[图文] 自然主义是策展定出的概念[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xhxpmkzydj2.webp)

![随心所欲不逾规——彭贵军书法艺术散论[图文] 随心所欲不逾规——彭贵军书法艺术散论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/04urrqcbtvp.webp)

![李叔同和西画东来[图文] 李叔同和西画东来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tvuejt1w54e.webp)

![马年说马画马[图文] 马年说马画马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cybccze3a22.webp)

![熊晋:以狂草传承中华文化[图文] 熊晋:以狂草传承中华文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3fqi0m10nhv.webp)

![吕胜中:没有书活着还有什么意思[图文] 吕胜中:没有书活着还有什么意思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iymfuw0aous.webp)

![陈丹青:如何读懂毕加索[图文] 陈丹青:如何读懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3bouw5nodzb.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

![我从不冒充设计师[图文] 我从不冒充设计师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wt2r10y0n00.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![动漫是否会成为下一代的艺术表达[图文] 动漫是否会成为下一代的艺术表达[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0vial44qpjz.webp)

![迷失在威尼斯,迷失的中国当代艺术[图文] 迷失在威尼斯,迷失的中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ienyfvjnptf.webp)

![广东曾为中国美术打开天窗[图文] 广东曾为中国美术打开天窗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4nzimvz2hlb.webp)

![戴维·埃利奥特:当代艺术的确会让人感到不安[图文] 戴维·埃利奥特:当代艺术的确会让人感到不安[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5yks12xjig.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![展览为何日趋乏味平庸[图文] 展览为何日趋乏味平庸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xnaa30tdfv3.webp)

![原研哉:无印良品美学炼金师[图文] 原研哉:无印良品美学炼金师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qma0hjh2fmw.webp)

![笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文] 笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkjr2jitcgk.webp)

![朱家溍先生与故乡[图文] 朱家溍先生与故乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umoxdqzryhw.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)

![沈津:漫谈名家所治藏书印[图文] 沈津:漫谈名家所治藏书印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zwrb50qdk4g.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)