严文明教授,现任北京大学考古文博学院、北京大学国学院博士生导师,长期从事中国新石器时代考古、中国文明起源、商周考古研究。先后主持、参加田野考古和室内整理工作20多项,发表《仰韶文化研究》、《中国通史(二):远古时代》、《史前考古论集》等论著近200部(篇),内容涉及考古学理论与方法、考古学史、文化谱系、聚落形态、文明起源、农业起源、环境考古、科技考古等,在极大程度上代表和引领了当代中国新石器时代考古学的发展方向。

作为新中国成立之后较早的一代考古人,严文明教授自1958年大学毕业后就工作在中国考古第一线。在半个多世纪的学术生涯中,严先生兼重考古教学、田野考古、学术研究与理论构建,形成了特色鲜明的治学理念和学术体系。近日,本报记者走进严先生书斋,倾听严先生关于治学之道及若干学术话题的见解,感受到这位耄耋老人对于当代中国考古事业的浓郁情怀。

从走上考古道路到形成自身风格

《中国社会科学报》:您从20世纪50年代就开始从事考古学的学习和研究,请问是哪些原因促使您选择考古作为自己毕生的事业?

严文明:很多人都曾经向我提出过同样的问题,他们和你一样认为我自幼就是一个对考古学有特殊爱好的人。实际上,一直到高中,我的课程中成绩最差的是历史,最好的是物理学,因此高考志愿中填报的就是北京大学物理学专业,后来被录取到历史系。当时的历史系下设一个考古教研室,苏秉琦先生是教研室的负责人。苏先生有一次找我谈话,他知道我原先的兴趣所在,并了解到我还爱好绘画,就告诉我说:考古实际上是个半理科的专业,这个专业和你原先的志趣相差不远,同时也离不开绘画。他建议我学习考古学,就这样,我接受了苏先生的建议。

北京大学考古专业是当时中国大陆高校中最先设立的,一个班只有十几个学生。幸运的是,许多考古学、民族学、古文字学方面的著名学者,如裴文中、苏秉琦、夏鼐、郭宝钧、唐兰、林耀华等先生都曾担任我们的授课教师。这些先生的学问及治学精神对我很有吸引力,也使我受到系统而全面的专业训练。

大学期间的第一次实习是1956年在内蒙古进行的,由裴文中先生带队。裴先生曾主持发掘过著名的北京人遗址,善于在谈笑风生中教给我们专业知识,使实习活动充满乐趣。1957年,我们在宿白先生带领下到河北邯郸参加田野考古实习,前后发掘涧沟和龟台寺等遗址,还发掘了齐村与白家村的战国墓地。通过这次实习,我们基本掌握了考古学中的地层学方法。此后,我们还到河北平山进行田野考古调查,发现了不少新石器时代的遗址。之后进行室内整理,首先是拼对陶片、挑选标本、分期排队、统计制表,然后画图和制作卡片,最后撰写考古报告。

由于接触了考古学工作的各个环节,受到比较严格的田野考古学训练,这为我今后的工作打下了坚实基础。寒假期间,我在邹衡先生指导下,完成了全部材料的后续整理和龟台寺遗址考古发掘报告的编写。这一工作一直持续到1958年暑期,随后留在北京大学历史系考古教研室当助教。参加工作不久,我又按照分工完成了龟台寺发掘报告的修改和定稿,从而对整个龟台寺遗址的材料有了一个系统的掌握。

大家知道,20世纪五六十年代,许多人对仰韶文化和龙山文化都不能区分得特别清楚。原因是新石器时代考古学还处于较早发展阶段,田野考古多有不足,深入认识的条件还不具备。只有通过亲自挖掘,才有可能对一个遗址的地层和分期有比较明确的认识。通过发掘和分析,我最早将龟台寺的龙山文化、商代文化以及西周文化各自区分为两期,当时除商代文化与郑州二里岗下层和上层大致对应外,龙山和西周的分期都是第一次,至今看来仍然是正确的。这主要是严格遵循了地层学、类型学等一套田野考古方法而取得的成果。

总之,关于自己走上考古道路的经过,我想大概可以这样概括:苏秉琦先生将我领到考古学的大门口,裴文中先生激发了我对考古学的浓厚兴趣。通过邯郸的实习掌握了考古学的基本方法,培养了我从事考古学研究的能力。后来在长期考古教学和田野考古工作的基础上不断拓展视野,在具体研究课题中不忘理论和方法论的探索,才逐步形成自己的学术风格。

考古学文化要分层次

《中国社会科学报》:在一般人的眼中,考古工作似乎就意味着发掘和材料整理,与理论、方法没有多少关系。请问这种理解是否准确?理论与方法在考古学中究竟扮演怎样的角色?

严文明:理论与方法对考古学十分重要。考古学的基础是田野考古学,其中的地层学、类型学、考古学文化、聚落考古等方面都有理论和方法的问题,也都有不断改进与深化的空间。我最早在北京大学为学生开设田野考古学课程,并且提出过一些比较重要的概念。比如,作为共存关系载体的地层单位要分等,作为类型学排比的器物要分级,考古学文化要分层次,这样才能主次分明,逻辑严密而不会一锅煮。

《中国社会科学报》:是否在田野考古学中,方法尤为重要?

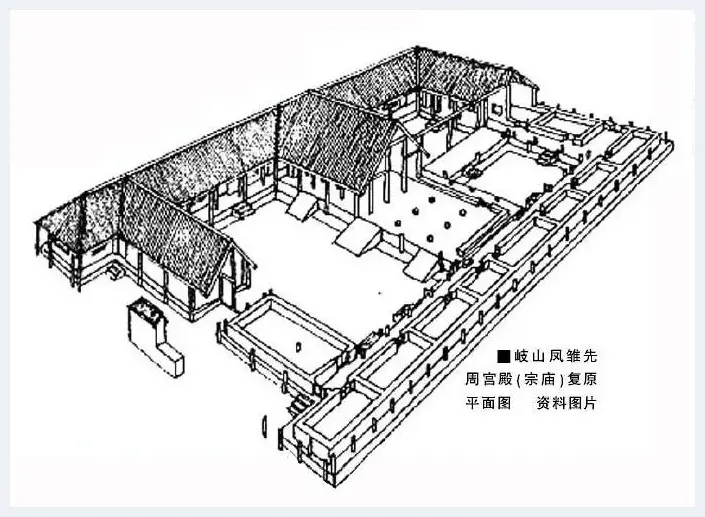

严文明:的确是这样。通常我们在发掘和调查一个遗址时,首先要了解遗址的性质,并在全面勘探的基础上着力发掘其中最重要、最有代表性的部分。1976年,我们在陕西周原开展考古工作,当时有学者主张首先发掘遗址中文化层最厚、陶片等遗物最丰富的部分。我的看法不同,认为应该寻找堆积比较薄、陶片等遗存比较少并有特殊遗迹现象的地方。因为周原作为周人建国之前的一个重要政治中心,一定会存在较大的宫庙遗迹,那里不应有大量的陶片等废弃物遗存。我主持的凤雏遗址发掘,就是按照这种思路进行的。当时发掘出来的有主殿、后室、厢房和大小庭院,并严格按照中轴对称安排的成组建筑基址,至今还是西周时期最具规模的宫庙遗迹。

一个反面的例证是丰镐遗址。大家都知道,那里是西周文王、武王及此后诸王建都的地方,也是西周时期最为重要的国家政治中心,可是考古工作做了几十年,没有发现任何大型的宫庙及相关遗迹。这可能与原先的保存状况不好有关,更可能与考古发掘工作的思路和方法不到位有关。

《中国社会科学报》:在考古调查方面,您提出了“中心聚落”的概念,这是否也是您说的抓住重点的一种方法?

严文明:我是这样认为的,中心聚落代表一个社会的最高发展水平,只有做好中心聚落的考察与发掘,才可能对一个社会的状况有准确的认识。旧石器时代还谈不上有聚落,真正意义上的聚落应当出现于新石器时代,它们最初规模较小,看不出有贫富分化的现象。到了新石器时代中期,聚落逐渐变大,一个聚落往往包括上百所房子,体现出凝聚式特点,表明当时有某种重要的社会组织。到仰韶文化早期的姜寨一期,聚落内部虽然分为五组房屋,但相互间看不出明显的差别,基本上还是平等社会。仰韶文化中期,贫富分化出现,随之出现中心聚落,中心聚落进一步发展的结果就是政治的中心都城。

近年来备受关注的良渚文化中心出现大规模城址,就是这方面的典型代表,说明良渚文化已经步入文明的门槛。什么叫文明?从某种意义上讲,文明社会就是不平等社会。因为不平等,一部分人掌握了权力和资源,才能让一部分人脱离一般性的劳动,专门从事玉器、丝绸、漆器、象牙饰品等高档消费品的生产和文化宗教等活动,从而走向文明化的进程。

以更开放心态看“中国文化西来说”

《中国社会科学报》:现代意义上的中国考古学在某种程度上可以说是“西学东渐”的产物,那么在您看来,我们应如何认识文化交流对考古学进步的意义?尤其是考虑到中国近代的特殊历史环境,我们应如何正确评价那些对中国考古学发展作出一定贡献的西方学者?

严文明:在中国考古学史上,有一些西方学者实际上为中国的考古学作出过贡献。比如世界地质学会主席、瑞典地质学家安特生是具有开创之功的,但也曾因为他的“仰韶文化西来说”而备受争议。

1914年,安特生应中国北洋政府邀请来华担任农商部矿政司顾问,负责寻找铁矿和煤矿。1916年之后,地质调查工作因中国国内政局动荡,经费短缺而停滞,安特生遂转而收集、整理古生物化石,进而对考古工作发生了兴趣。他是第一个认识到北京周口店龙骨山可能存在早期人类活动遗迹的学者,他的活动最终促成了“北京直立人”的发现,此外他也是“仰韶文化”的发现者,开创了中国史前文化研究的新领域。

《中国社会科学报》:安特生的工作中有两件事曾经有人诟病。第一件事是他的彩陶文化或仰韶文化“西来说”。第二件事是有人将他运走采集到的彩陶等标本与殖民主义者窃取中国文物联系起来,您怎样看这两件事?

严文明:我们说“仰韶文化西来说”,那么这个“西来说”是怎样形成的呢?1921年,安特生等人发掘了仰韶文化遗址,发现其中有鼎、鬲等中国传统文化的陶器,认为是中国汉民族远古祖先的遗物。但他同时发现有一些画彩的陶片,不知道该如何解释。后来看到美国人在中亚安诺的考古发掘中也发现有彩陶,还知道乌克兰的特里波列文化也有彩陶,考虑相互之间是不是有联系。于是他于1923年至1924年去甘肃和青海东北部一带进行考古调查,发现了出土大量彩陶的遗址。因为甘肃历来是中西文化交流的走廊,他以为仰韶文化的彩陶应该是从安诺等地通过甘肃走廊传播过来的。这就是所谓“仰韶文化西来说”。此说是1925年发表的《甘肃考古记》中提出的。

安特生的观点提出不久就遭到中国年轻学者刘燿(尹达)等人的反对。文化是独立发展的还是由其他地方传播而来的,本来是一个学术问题,完全可以通过进一步的实际工作和正常的学术讨论来求得解决,可是在近代以来特殊的社会氛围下,它就成为一个十分敏感的热点话题,其实是不正常的。

至于第二件事,将安特生运走标本并在瑞典建立远东古物博物馆一事与殖民主义者窃取中国文物联系起来,完全是因为不了解实际情况而信口雌黄。事实是,根据中瑞两国协议,中国政府同意安特生将陶器运回瑞典整理研究,在研究完成之后再将其中一半归还中国。根据协议,安特生在基本完成整理研究后,分7次将其中1389件文物退还给中国,目前仍有400多件收藏在东方博物馆。1936年,安特生最后一次访问中国时,在中央地质调查所的博物馆中见到了他归还的文物。后来由于战乱,这批文物下落不明。2005年,中国地质博物馆在库房中偶然发现三箱陶罐和陶器碎片,经中瑞双方鉴定,确定是失踪已久的仰韶文物的一部分。

总之,对于学术问题,我主张用学术研究和讨论的方法来解决。历史上的文化交流是常有的事,中国接受过许多西方文化的馈赠,也有不少物质和精神文化传播到西方,促进了各自社会文化的发展。能够接受外来文化正是胸怀开阔的表现,有什么不好呢?

“母系—父系”社会说经不起考古学实践检验

《中国社会科学报》:考古学研究上升到一定程度,就会涉及社会制度、社会组织问题。长期以来,古典文化人类学和历史学研究领域普遍流行一种看法,就是认为史前氏族社会的发展是由最初的母系社会过渡到父系社会。您对这一观点持什么看法?

严文明:人类历史上有母系氏族社会这一点,曾经得到西方人类学家的普遍赞成。美国人类学家摩尔根通过对美洲印第安人特别是其中的伊洛魁人进行长期研究,认为那里曾经有过完整的母系制度,并认为它应该是人类历史早期普遍实行的社会制度。由于他的这一研究受到马克思和恩格斯的重视,许多人类学家和历史学家也都信从。

苏联学者曾把原始氏族社会划分为母系和父系两大阶段,认为社会物质资料生产的发展乃是由母系转化为父系的根本动力。我的观点是,母系社会在人类历史上的确存在,现在还有它的残余,只是无法证明它是所有人类社会发展的必经阶段。有人对全世界民族的史前状态进行比较民族学的研究,发现存在过母系制度的只占15%。美洲印第安人和我国的纳西族曾被视为典型母系社会,实际上都是既有母系又有父系,况且纳西族并不是什么“史前社会”。

我国考古学界在20世纪五六十年代曾经盛行仰韶文化母系说,明显是拿当时流行的理论来生搬硬套,而提出的证据(比如说当时对女性实行“厚葬”,说明妇女地位高于男子)却经不起推敲。我曾经对仰韶文化早期半坡类型的随葬品进行统计,发现男性平均每人随葬陶器2.15件,女性2.17件,而男性随葬工具则略多于女性,由此完全看不出有什么“女性厚葬”的情况。至于所谓“以女性为本位埋葬”的说法更是牵强附会,根本与事实不符。按照我的理解,如果要了解当时的世系究竟是母系还是父系,系统地测试DNA可能是一个值得一试的途径。但这与社会发展阶段难以直接挂钩。

史前文化整体格局好比“重瓣花朵”

《中国社会科学报》:曾经有一个阶段,中国考古界和历史学界十分强调“中原文化中心论”。这种观点认为,中华文明是从中原地区发展起来的,中原文化发展水平远高于周边地区。请问您是怎样理解这个问题的?

严文明:考古发现表明,中国的史前文化是多元的,这与各地不同的自然环境和历史背景有关。苏秉琦先生很早就注意到这一事实,根据他的区系理论提出了著名的“六大区系论”,得到考古界的普遍认同。我是苏先生的学生,认识到中国史前文化确实存在着不同的区系,所谓“中原文化中心论”并不符合实际。但在仔细研究相关资料后,我觉得中国史前文化尽管是多元的,但各地文化的发展水平和所起的作用其实并不一样。

中国史前文化的整体格局,应该是以中原为核心,以黄河与长江流域为主体,结合周边地区文化而形成的一个有机整体,就像一个“重瓣花朵”。中原文化的中心地位,既有地理位置方面的原因,也有文化传统方面的原因。从夏商周、秦汉隋唐直至北宋历代的都城都在中原,中原地区处于稳定的政治中心地位,是明摆着的事实。黄河长江流域因为自然环境优越,又紧靠中原周围,文化发展水平甚高,成为整个中华文明的主体也是很自然的。周围地区虽然文明化进程稍迟,但各具特色,同黄河长江流域乃至中原地区的文化紧密结合在一起,构成一个超稳定的结构。

从这个角度看,就能够比较合理地解释中国历史和文化为什么会长期延续而不中断的问题。后来费孝通先生曾经从民族学角度提出中华民族的多元一体格局理论,与我所主张的“重瓣花朵理论”应该是完全一致的。

![从“四王”入手,敬畏传统[图文] 从“四王”入手,敬畏传统[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ownkez42ycl.webp)

![白冰洋:艺术是一个传承和发展的过程 [图文] 白冰洋:艺术是一个传承和发展的过程 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2y0hb1jl4ja.webp)

![走出困境[图文] 走出困境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/teawq1an1zy.webp)

![丰子恺“护生画”鉴藏漫谈[图文] 丰子恺“护生画”鉴藏漫谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jcaqefsichw.webp)

![佟玉洁:中国女性主义艺术的人文特征[图文] 佟玉洁:中国女性主义艺术的人文特征[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mbcuanqq4hr.webp)

![曾梵志:我可不敢做局 因为太受关注[图文] 曾梵志:我可不敢做局 因为太受关注[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hdoa0jgo43l.webp)

![蔡志忠:漫画是我的天堂[图文] 蔡志忠:漫画是我的天堂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xsfeez54xmc.webp)

![杨先让:不感动我的事物我绝不画[图文] 杨先让:不感动我的事物我绝不画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m5xcjmot3qd.webp)

![王隽语:闲来无事话夜白[图文] 王隽语:闲来无事话夜白[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hlvx5hnpnde.webp)

![森达达谈中国第一件行为艺术[图文] 森达达谈中国第一件行为艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sebxky2eqzs.webp)

![打破疆界:策展人与艺术家对谈第14届OPEN行为艺术节[图文] 打破疆界:策展人与艺术家对谈第14届OPEN行为艺术节[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qprp1ie3f2l.webp)

![中国书画传统中领悟继承与创新[图文] 中国书画传统中领悟继承与创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4r2iq1tiwnm.webp)

![贾雨的诗性语言[图文] 贾雨的诗性语言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ef5thnazoe.webp)

![应天齐:他们拣的是文化与记忆[图文] 应天齐:他们拣的是文化与记忆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g1wbx5oabjx.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![国画不当代何谈中国当代艺术[图文] 国画不当代何谈中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjujjnox4ee.webp)

![刘默:吴昌硕不断重复自己[图文] 刘默:吴昌硕不断重复自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2oplp0sprma.webp)

![笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文] 笔挟风雷起狂涛——陈求之“水墨文字”之意义试解[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zkjr2jitcgk.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)

![毕加索与中国艺术的两次相遇[图文] 毕加索与中国艺术的两次相遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oz5eqnpzhbk.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

![中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文] 中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo123pprm5x.webp)