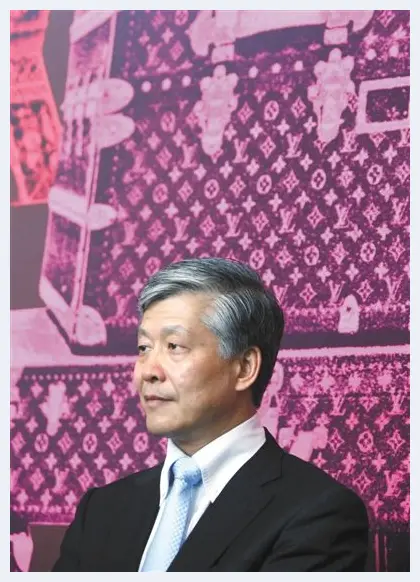

2011年5月30日,陈履生在国博“艺术时空之旅”展览现场。新京报记者薛珺摄

2011年5月30日,陈履生在国博“艺术时空之旅”展览现场。新京报记者薛珺摄

国家博物馆副馆长接受新京报专访,谈国博的运作及私人博物馆的发展

在中国国家博物馆副馆长身份之外,陈履生是艺术史论者、画家、摄影家。他个人展览正在北京侨福芳草地展出。2012年,他的展览主题是“博物馆建筑摄影”,这一次则是“巴西摄影”,呈现异域风情和人文关怀。“当艺术家表现为多重身份的时候,归根结底还是文化人的一种身份,中国历史上所谓的诗、书、画三绝实际上就是在不同领域内的共同成就。”陈履生说。

在陈履生眼中,博物馆是文物和艺术品的家,是人们瞻仰文物或艺术品的圣地。最近一段时间,不论是圆明园兽首花落国博,还是被口水淹没的“冀宝斋”,或是一直被关注的博物馆免费开放问题,都与这一“圣地”有千丝万缕的勾连。日前,记者专访陈履生,探讨这些话题,分享他的观察、理解和思考。

新京报记者吴亚顺

陈履生1956年生于江苏扬中市,现任中国国家博物馆副馆长,中国美术家协会理事,北京博物馆学会副理事长等。30余年来潜心研究美术历史及理论,并从事美术批评、美术创作,出版著作(包括编著)50余种,其中有《新中国美术图史1949-1966》《以“艺术”的名义》《革命的时代:延安以来的主题创作研究》。建有私人博物馆“油灯博物馆”。

博物馆免费开放是双向问题

新京报:国博新馆免费开放已两年多了,效果如何?免费开放,给博物馆带来怎样的挑战,国博又如何应对?

陈履生:免费开放使公众受益,博物馆也大幅度地增加了观众的数量。带来的问题是管理上的,公共安全、参观秩序、公众服务、展览品质都受到了前所未有的挑战。国博的应对是多方面的,比如增加保安,加强安检,增加护栏,增加展厅工作人员等,通过各种手段化解各种矛盾,通过具体努力提高服务质量。但是,这是一个双向的问题,社会上一般都是在拷问博物馆的管理水平和管理能力,而忽视对公众素质以及一些实际情况的考察。大声喧哗,追逐和打闹,影响他人的拍照,肆意触摸展品,公共区域内的躺卧和睡觉,中小学生打牌,这些都严重影响到展品安全和参观环境,其不文明的行为举止也影响到国民形象。因此,博物馆的应对还有待于全社会的关注,共同努力。

新京报:在丰富馆藏这一方面,国博有什么经验可分享?

陈履生:馆藏是博物馆实力的最直接的表现。博物馆之大之强不仅是看建筑的规模,更重要的是看博物馆馆藏的数量和品质。举凡世界上最著名的博物馆无不以丰富的收藏而闻名,而像日本东京的国立新美术馆尽管有巨大的建筑体量,为全日本博物馆、美术馆中面积最大,但是因为它没有自己的收藏,这就注定了这座由日本著名建筑师黑川纪章设计的美术馆不可能成为世界上著名的美术馆。

国博非常注重藏品体系的建立。在现有的超过120万件藏品的收藏中,其中国家文物局于2010年一次性将其所属中国文物信息咨询中心代管的40万件文物调拨给国博,包括佛像2万余件、玉器8万件、瓷器20余万件,另有书画、杂项等约10万件。而在新中国建立之初的1959年,先后在全国征调文物3万余件,其中有包括“后母戊鼎”在内的一批国家重器。

去年,国博又获得了中央礼品的整体划拨。这些都极大丰富了国博的馆藏。在国博确立“历史与艺术并重”这一新的发展定位之后,又加强了艺术品的收藏。几年来,石鲁、陈之佛、周抡园等家属的捐赠,成为国内文博界艺术收藏的亮点——因为石鲁家属的大宗捐赠,使得国博成为拥有石鲁作品最多的机构。另外,近年来国博还获得了数以千计的非洲木雕的捐赠。

在国博的收藏体系中,国家的征调和划拨,私人的捐赠,构成了国博收藏的重要来源。而组织创作,使国博拥有大量的、重要的革命历史题材美术作品,如董希文的《开国大典》等。为了鼓励和吸引更多的个人向国博捐赠,几年来国博也采取了许多特别的措施,如设立“石鲁艺术研究中心”,“陈之佛美术史论奖学基金”。国博还在积极开展对捐赠品研究的同时,举办基于捐赠品的展览,如“孙照之女捐赠中国古代绘画珍品展”,明年还将在新西兰国家博物馆推出“石鲁艺术展”。这些积极的举措都在一定程度上褒奖了捐赠者,在社会上产生了很好的影响,形成了促进社会捐赠的正能量。

不能展出最新考古成果很遗憾

新京报:在博物馆,一般不能看到最新的考古和研究成果,大多是展出多年的文物。这对于观众来说,也是一种遗憾。您怎么看待这个问题?

陈履生:这不仅是国博的遗憾,各省市博物馆都有这样的困惑。几十年来,无数的最新考古成果都锁在各地考古所的库房内,连省级博物馆也调不动省考古所的藏品,更不要说去调下面市级文博单位的藏品了。上个世纪50年代,为了支持中国历史博物馆的建设,中央一声令下,各地重量级的文物云集北京。现在国博平均每天有两万多的观众,如果能够让他们看到各地最新的考古成果,了解五千年文明的辉煌,应该说是对考古发现新成果的最好的宣传。事实上很难,现在已经成为不可能。如果能有最新的考古成果的加入,国博的“古代中国”基本陈列将会更加精彩。多年来,国家有关部门每年都评比年度的“全国十大考古新发现”,可是,在各省市的博物馆基本上看不到近年来这些考古发现的新成果,遑论国博。

对于这一问题,国家如果能像经济调控那样,用行政手段来调控文化资源,不仅是国博,各省市博物馆的基本陈列也都会更加丰满,而各地最新的考古成果也会得到与公众见面的机会。

新京报:你去过很多国家博物馆,这些博物馆,有哪些具体方法或者观念,值得我们借鉴?

陈履生:国外很多博物馆的经验很难为我们借鉴,核心问题是我们的社会制度不同。西方一些博物馆各有其自己的特色和发展道路,可是我们的省市级博物馆的同质化、趋同化的现象严重。西方的博物馆注重社会的教育功能,而我们的博物馆教育功能薄弱。西方国家博物馆在城市中的文化影响力巨大,而我们尚不能建立起与社会和公众之间的紧密联系,难以成为公众文化消费的依赖。具体到一个小的细节上来论,国外有许多博物馆中的咖啡店是所在城市中的最好和最有品位的咖啡店,而我们各级博物馆的咖啡店和茶馆在城市中的地位如何,似乎可以折射出博物馆的影响力的问题。如何提高中国博物馆在社会中的影响力,这都需要时间。

私人博物馆适者生存

新京报:前不久,河北“冀宝斋”博物馆引发争议,人们把目光再次投向了民间博物馆。据你的观察和认识,如今民间博物馆的生存、发展是怎样一个状态?

陈履生:到“十二五”末,中国的博物馆总数将达到4000家,这是一个看得见的进步,可是,其中有没有“冀宝斋”,有没有“冀宝斋”的问题,是需要考量的。公共文化设施应该走出低水平发展的道路,应该从追求增加数量转向追求提高品质。从目前私人博物馆的现状来看,良莠不齐,莠者众多,良者甚少。以“冀宝斋”为例,这个由河北冀州市二铺村耗资5000余万元集体兴建的博物馆,从经济性质上来论已经不是完全意义上的“民间博物馆”。可以设想的是,一个村里都想到建博物馆,可见博物馆的概念在中国并不陌生。如果是正能量的话,那么,完全可以作为博物馆事业在中国高度普及的例证。然而,权利人在完全不知博物馆内涵的状况下就办起了博物馆,也在一定程度上说明了公民素养的问题,至少可以说明缺少对博物馆的文化敬畏。如果办博物馆的人都缺少应有的素养,可想而知,与博物馆相关的建筑、藏品、展览、教育、管理等等方面都有可能是格格不入。

新京报:民间博物馆发展之路上,官方博物馆如何提供帮助?

陈履生:对于私人博物馆,通常会听到扶持和帮助的问题。首先要弄清楚的是,如何扶持?怎样帮助?扶持什么?帮助什么?世界最著名的美国大都会博物馆属于私人性质,没有看到美国政府的扶持,一样得到发展壮大。而在中国,许多不强的事情都会自然提到政府的扶持与帮助的问题,动漫、文化产业,其结果如何?私人博物馆是水到渠成的产物,适者生存,扶持和帮助非常有限。看看当下各省市博物馆的现状,那是真正需要扶持和帮助的。

![象牙雕刻迎来最好时代:却找不到传人[图文] 象牙雕刻迎来最好时代:却找不到传人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z5kg5lehle3.webp)

![我的艺术论[图文] 我的艺术论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k5pdfxqrwph.webp)

![门外美谈——科学和艺术的美学比较[图文] 门外美谈——科学和艺术的美学比较[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1p4w1gsnigo.webp)

![徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文] 徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yucrym2aqry.webp)

![画家张大千:艺术成就属于聪慧而多情之人[图文] 画家张大千:艺术成就属于聪慧而多情之人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/omoifi0iont.webp)

![清新淡雅文人画——读刘域星花鸟画有感[图文] 清新淡雅文人画——读刘域星花鸟画有感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ueeesv5ojqf.webp)

![78岁虫雕创始人的惆怅:朽木还有谁来雕[图文] 78岁虫雕创始人的惆怅:朽木还有谁来雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qxmdy4l1wpw.webp)

![“知女”评选是高级黑吗?[图文] “知女”评选是高级黑吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zl3aqgggwz0.webp)

![王学义:把一块泥巴摔出了名堂[图文] 王学义:把一块泥巴摔出了名堂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5rnfwn5hyz.webp)

![熊晋:以狂草传承中华文化[图文] 熊晋:以狂草传承中华文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3fqi0m10nhv.webp)

![中国当代碑派文人书法家张克鹏——解读作家张克鹏的书法艺术[图文] 中国当代碑派文人书法家张克鹏——解读作家张克鹏的书法艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hknpxyegqoa.webp)

![当代水墨30年:80年代中西博弈集群出击[图文] 当代水墨30年:80年代中西博弈集群出击[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mxqkz4ou5x0.webp)

![贵族、文官、平民与书画传承[图文] 贵族、文官、平民与书画传承[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sjw5jxhq1dd.webp)

![简约“韵”长[图文] 简约“韵”长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/izf1yvqvxzo.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文] 人之初:西方艺术史中的儿童形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d04vqb2r1ne.webp)

![审美首先是一种价值立场[图文] 审美首先是一种价值立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntszvxx3tin.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![陈丹青:怎么看懂毕加索[图文] 陈丹青:怎么看懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3rsqrvzcua.webp)

![胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文] 胡智勇:成化斗彩珍品不只有鸡缸杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmai4j3zjjn.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)