◎古代的思想家把美与和谐画上等号

◎二十世纪的科学与艺术引入的不对称和不和谐的量越来越大

◎“我的工作总是尽力把真和美统一起来,但当我必须在两者中选一个时,我通常选择美。”

亚里斯多德说,完美的天上物质构成的天体的运动轨道,必定是完美的曲线。图为太阳系。

在许多人的心目中,科学与艺术是很不相干的,否则为什么从中学起,就有文科和理科的分班呢?可是我有完全不同的看法,我认为在中学就把学生定向到文科或是理科并不是很妥当的做法。

也许有人会争辩说,科学追求的是严、艺术追求的是美,一个是理性的演绎,另一个是灵感的发挥,二者南辕北辙,没有共通之点的。

和谐与对称是紧密地联系起来的,在米兰大教堂里,处处体现了“建筑是凝固的音乐”。

其实这真是不幸的误解。有一位很有点名气的文艺理论家叫做丹纳的说过:

“一个人之所以成为艺术家,是因为他惯于辨别事物的根本性质和特色;别人只见到部分,他却见到全体,还抓住它的精神。”

如果把这番话中“艺术”两个字改成“科学”两个字,谁能不说对于科学这是同样精辟的论断呢?可见艺术创作和科学创作是有共性的。有共性的东西就可以拿来比较,比如说科学中的美和艺术中的美,这种比较可以说是科学和艺术的比较美学。

美

什么是美?“美是难以定义的”,研究美学的一位祖宗柏拉图早就这么叹息过。科学家也有类似的观点。狄拉克——本世纪最伟大的物理学家中的一位——也说过:“数学美与艺术美一样是无法定义的。”不过他又跟着说:“但研究数学的人鉴赏数学美并不会觉得困难。”大哲学家大科学家尚且如此说,作为门外美谈就大可不必讲究什么美与审美的定义、什么美的主观性与客观性等等,只需承认美的存在就可以谈下去。

承认了美的存在,还需要有能够感知它的东西才能谈美。这东西大哲学家柏拉图说是灵魂,大数学家庞加莱说是纯理智,灵魂也罢、理智也罢,反正是思维的器官,一牵涉到思维,谈美就当然必须限定在一定的历史时期里才有意义,因为不同历史时期的人们的思维是大不相同的。

古代的思想家把美与和谐画上等号。希腊古典时代的大哲学家们认为,美在于和谐,美应当是完美的。自然是美的,自然的规律也是美的,所以亚里斯多德说,完美的天上物质构成的天体的运动轨道,必定是完美的曲线。而最完美的曲线,就是圆,所以所有的天体都是以圆轨道运行的。那位对比例和数字情有独钟的哲学家毕达哥拉斯(就是发现直角三角形三条边的平方之间关系的那一位)进一步认为,整个宇宙就是一种和谐,就是一种数,在数字之间有着能够产生和谐关系的比例。据说他发现了黄金分割比例,即使在今天,那些残存下来的,在长、宽、高三个方面的尺寸遵循这种比例建成的希腊神庙,还在现代人的心灵中产生巨大的肃穆感和美的战栗。

和谐与对称

千百年来,这些观点深刻地影响了一代又一代的人。包括现代科学的两位奠基人哥白尼和开普勒。

哥白尼提出的日心体系理论,带动了近代科学思想的一场革命。在哥白尼的理论里,不是太阳绕着地球转,而是地球,还有另外当时知道的五个星体——土星、木星、火星、金星和水星绕着太阳转。它们的轨道都是圆。按古希腊哲学家的观点,宇宙应当是和谐的,而和谐的轨道应当是对称的,具有最大对称性的运行轨道是圆,这是很自然的。另一位大天文学家开普勒则进一步想从毕达哥拉斯的和谐对称的原理来确定这六个行星的轨道。他的做法是这样的:在几何学中,除了球体之外,有着最大对称的几何体是正多面体,自然界存在的正多面体只有五种:正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体,对每一种正多面体都可以作一个外接球面和一个内切球面,于是由这五种正多面体可以作出六个这样的球面,它们是行星的圆轨道所在的球面。定出这些轨道后,又由于和谐的要求,天体在这些圆形轨道上应当作匀速运动,这样就可以确定这些天体的公转周期。现代人回过头来看这种做法真有点匪夷所思,但据说当时计算的结果居然和当时的天文观察数据相当符合!1596年,开普勒把这些想法和结果写在一本专著里,题目就叫做《论自然的和谐及相似》。

如果开普勒停留在这种符合上,那也就不会有他日后的重大发现了。幸好他送了一份专著给当时欧洲最负盛名的天文观测家、丹麦人第谷。第谷读了论文,极为赏识作者的才华,也给作者一个忠告:“首先要通过实际观测来为自己的观点打下坚实的基础,由此提高,才能深究事物的根由。”幸亏听从了这个忠告和获得第谷以毕生的努力累积下来的系统的、极为精确的观测数据,才使他得以作出科学史上划时代的三个大发现。头一个发现是,行星的轨道并不是完美的圆曲线,而是椭圆曲线;第二个发现是行星在轨道上的运行并不是匀速运动。看起来开普勒最后的发现完全偏离了他最初对和谐的(也是简单的)想象,然而事实上,在他的三大发现导致的牛顿力学的更高的基础上,这些发现又是如此令人震惊的和谐。

和谐与对称是紧密地联系起来的。到过北京故宫的游客,谁不被这组巨大的建筑群的对称与和谐所震撼呢?在古典的绘画、雕塑和音乐里,处处体现了对称与和谐的美。有一年我到米兰,当第一眼看到米兰大教堂,就有似曾相识的感觉,我一路参观一路想,这感觉到底从何而来?等从教堂出来,我想出来了:这就是巴赫伟大的《恰空舞曲》,那里三十二个变奏组成的对称如此严谨,音乐的洪流如此和谐流畅,音乐的形象如此庄严雄伟、气势磅礴,就如这座教堂一样,直入云霄,欲与天齐。多年以后我才从一本书里读到一个论点,说“建筑是凝固的音乐”。说这句话的人相当有道理。

在自然界,对称现象是一个很常见的现象,对称性分析能够把许多问题高度简化。但是,在这现象的背后有着极为深刻的内涵,它导致本世纪的物理学中一个非常深刻的重大发现,就是对称性和守恒律的内在联系,这是一位当时居住在德国的杰出女性艾米·诺特所发现的。诺特是数学家,1918年,她在《哥廷根学报》上发表了一篇极为深刻、影响深远的论文,证明了自然界的每一个准确的对称性,都对应一个守恒律,相应有一个守恒量:如果物理学对于时间原点的选择是对称的,即在任何时刻开始计时,都观测到同样的物理规律,那么能量是守恒的;如果物理学对于空间坐标的选择是对称的,即在任何地点都可以选择为坐标的原点,那么动量是守恒的;等等。

不过如果只有对称,那么美术里只剩下图案,科学里也没有了许多学科,例如,只剩下完美晶体的物理而没有表面物理,没有界面物理,没有半导体物理,这太遗憾了——现代人怎么能够想象没有半导体晶体管,没有集成电路芯片,没有移动电话的生活呢?好在自然也好,人也好,在尊重对称性的同时也容许一点差异的。比如说,人们最先认识到对称、和谐的美,为了美,甚至可以对通行原则作重大的修改。中国佛寺的山门殿内两旁塑立的金刚力士,本来按佛经说只有一位,是佛的随从侍卫的首领,不过为了对称,就不理会原来典籍是怎样说的,硬是让他成了双。如果限于完全的对称,美的表达能力会大受限制,所以成了双的两尊金刚力士,还要让他们一个张口,一个闭口,有点不一样,成为哼哈二将。音乐里的情况也是一样,完全和谐的乐曲是没有表现力的。记得“文革”时听当时来访的朝鲜歌剧院演出的《卖花姑娘》,头五分钟觉得好极了,在神州大地上只剩下语录歌的时代真是大的享受!再听下去,便不对头了,旋律确实很流畅,和声也很谐美,但是咏叹调之后还是咏叹调,永远陪衬着绵绵缠缠的、甜甜蜜蜜的和声。再过几分钟之后,简直不能令人忍受,只好把收音机关掉。

不和谐与不对称

在十九世纪就要结束之前,至少在物理学界,似乎对和谐的追求已经达到极至。英国极负盛名的大科学家开尔文勋爵认为,当时在物理学的天空上除了两朵小小的乌云之外是一片晴空,当时已知的物理现象都可以归纳到力学、电磁理论、热力学等高度完美的理论框架里,也许留给后代人解决的物理问题已经不多了。然而正是这小小的两朵乌云引来二十世纪物理学的巨大变革,导致相对论和量子论两大理论的建立。然而新的观念与传统的观念难以调和,新的理论并不具有传统意义下的完美。传统的完美起码要符合完整、清晰的概念,但是在新的物理学里情况却不是这样:传统的清晰性被新理论内禀的一种不确定性所代替,而完整性只有在统计和几率的意义上才能谈到。这使得科学上的巨人爱因斯坦——二十世纪一个新生理论相对论的创立者——在最高的层次上对另一新生的理论量子力学进行毕生的质疑,留下也许不见得是正确的名言:“上帝是不掷骰子的。”

在艺术里相应的变革来得稍稍早些,那就是由向对称与和谐的古典美挑战的印象派开始的新潮流。不过艺术家们不像物理学家那么走运,最初连每一个走过展览印象派作品的房子的肉店小伙计都认为有资格揶揄这些画家一番。在音乐领域中,印象派音乐的遭遇比较起来就要好得多,虽然在结构和主题发展的原则上偏离了传统,但是它的始创者德彪西的和声与旋律的巨大天才很快就征服了传统的听众,使他们领略到这个流派带来的未曾感受过的美。往后在斯特拉文斯基作曲的芭蕾舞剧的首演上,怪异的旋律、不协的和声以及耳朵不习惯的配器,引来喝倒采的喊叫声和口哨声响成一片,赞成的和反对的观众当场殴打起来,台上的舞蹈演员根本听不到乐队在演奏什么。然而现在回过头看,莫奈、雷诺阿、德加、德彪西、斯特拉文斯基的作品都已经成为新的“古典”,如果就从一个新的角度描写了本来在自然就存在的现实来说,和谐与不和谐、对称与不对称,本来都是客观存在的,何况最初时的不对称与不和谐是作为小量引入对称与和谐之中的,当年引起的骚乱和大惊小怪倒是有点难以理解了。

二十世纪的科学与艺术经历了令人目眩的发展,从美的角度来看,特点是远离了古典的对称与和谐,用科学的术语来说,引入的不对称和不和谐的量越来越大。1957年,两位居住在美国的华裔物理学家李政道和杨振宁提出一个理论说,并不是所有的对称性都被自然尊重的,例如,大自然有时并不尊重左和右的对称性。他们的理论引起轩然大波,许多大物理学家不相信,诺贝尔奖得主泡利说,他不相信上帝是个左撇子!然而华裔大物理学家吴健雄精密的实验证明他是错的,上帝有时是个百分之百的左撇子。在李和杨提出的理论里,左和右甚至是百分之百的不对称的!于是,在物理学中开始了一个研究对称性被破坏的新浪潮。研究的结果使得科学家对于自然中对称性的深刻的内涵又有了进一步的了解:对称性确定物体的运动方程,而对称性的破缺决定物体之间的相互作用。在这个基础上,一些物理学的基本理论——电磁现象和弱作用现象的理论,广义相对论——显示出空前的、惊人的美。

在艺术领域,即便经历过从莫奈到高更的冲击,但是康定斯基、毕加索、夏加尔的作品还是使人们感到不知所措,不知道是艺术家疯了还是自己跟不上疯狂发展的二十世纪。这种惶惑不只是观众才有,艺术家也有,画家如毕加索不断在改变自己的风格,作曲家如勋伯格和斯特拉文斯基不断推出半音阶音乐、无调性、十二音体系、多调性等等,正是在变化的急流中杰出的天才们狂热求索的记录。

探索与美

在科学领域里,人们越来越多地听到了大爆炸、混沌、大爆发等等新的词句。直到不久前,讨论宇宙的起源和大小似乎还只是哲学家的专利,但是在二十世纪三十年代,出现了宇宙起源的大爆炸理论,而到了六十年代,科学家直接得到支持大爆炸理论的观察证据。为了说明所有目前累积起来的天文观察数据,看起来大爆炸说是最合理的。我们的宇宙在时间和空间上都不是永恒的。澄明的夜空给予人们宇宙的宁静感是一个错觉,宇宙本身就是从大混乱中诞生,也可能最终走向一个大混乱的结局。虽然这个理论从根本上背离从古典时期到浪漫主义时期关于宇宙是最完美的艺术作品的概念,要接受它有一定的难度,但这毕竟是客观实在。二十世纪物理学大师劳厄说过一番话,对于如何看待物理学中美的观念的发展和变迁是很有见地的。他说:

“物理学从来不具有一种对一切时代都是完美的、完满的形式;而且它也不可能具有完美的、完满的形式,因为它的内容的有限性总是和观察量的无限丰富的多样性相对立的。”

如果把劳厄话中“物理学”这个词儿改成“艺术”,把“观察量”这个词儿改成“艺术对象”,于是他的话变成:

“艺术从来不具有一种对一切时代都是完美的、完满的形式;而且它也不可能具有完美的、完满的形式,因为它的内容的有限性总是和艺术对象的无限丰富的多样性相对立的。”

这番话对于如何看待艺术中美的观念不是同样很有见地的吗?

是不是一切新的探索最终都归结到美呢?不一定。在艺术上如此,在科学上也如此。在科学上一切探索都最终要经受实验的考验,而在艺术上则是时间的考验。如果它们确是被挖掘到的世界的一个新的方面,那它们是美的。美不能先验地规定,就像毕达哥拉斯和开普勒那样。大师也会犯错误的,有时还是大错误。二十世纪的一位数学大师外尔说过:

“我的工作总是尽力把真和美统一起来,但当我必须在两者中选一个时,我通常选择美。”

正是他关于美的先验的标准使他相信左和右在宇宙里是对称的,从而扬弃了他发现的一个重要理论——中微子的两分量理论,在这个理论中左和右是完全不对称的。然而上面提到的李政道和杨振宁的工作证明,这个被发现者扬弃的理论其实是正确的。外尔的观点在科学界是很典型的,他的朋友爱因斯坦也是一样,爱因斯坦认为,美是探求理论物理学中重要结果的一个指导原则。不过,在平衡美学的追求与科学的探索时,我想,当年第谷对开普勒的忠告是非常值得记取的。

在回顾刚刚过去的二十世纪时,人类有理由为文明在这一百年里的突飞猛进感到自豪,但是也应当充分地认识到一个事实,就是我们解决的问题远没有我们发现的问题多,我们驰骋过的领域远没有我们未曾涉足的领域大,这就是今后艺术和科学继续发展的根据,也是今后人们美学观要继续发展的道理。也许科学和艺术在这一点上有很大的差异,那就是,重大的艺术成就总是给人们带来慰藉,而重大的科学成就则并非必定如此。无怪乎在深入研究宇宙的起源之后,对于眼前的世界,诺贝尔奖得主温伯格这样写道:

“很难理解这只不过是一个充满敌意的宇宙中的一小部分,更无法想象到现在的宇宙是从一个难以言传的陌生的早期状态演化而来,而又面临着无限冰冷的,或是炽热难耐的末日。宇宙越可理解,也就越索然无味。”

不过从美的观点来看,怡人的美和悲怆的美同样动人,同样有追求的价值。

(作者系理论物理学家、同步辐射应用专家、中国科学院院士)

![雕塑:不分国界且可以惺惺相惜的艺术[图文] 雕塑:不分国界且可以惺惺相惜的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f5jbzz24wn5.webp)

![单霁翔:看到北京四合院被拆最心痛[图文] 单霁翔:看到北京四合院被拆最心痛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/etke4ejyoqc.webp)

![朱万章谈美育:意在山水诗画间[图文] 朱万章谈美育:意在山水诗画间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/00ltpozmr0z.webp)

![艺术界"法兰西三剑客":朱德群 吴冠中 赵无极[图文] 艺术界"法兰西三剑客":朱德群 吴冠中 赵无极[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ssozjabvl0o.webp)

![刘玉来:人体艺术一波三折说[图文] 刘玉来:人体艺术一波三折说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jw44kpk1nwk.webp)

![靳尚谊:基础最重要,画得好就是好[图文] 靳尚谊:基础最重要,画得好就是好[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/setuoyyqkv1.webp)

![尚辉:后现代境遇的花鸟探索与发现[图文] 尚辉:后现代境遇的花鸟探索与发现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wrb5ww31n54.webp)

![李叔同油画《半裸女像》确定为真迹——疑点多多[图文] 李叔同油画《半裸女像》确定为真迹——疑点多多[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovvrb45sdna.webp)

![古建修缮莫成豆腐渣[图文] 古建修缮莫成豆腐渣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3pliqhpkyq.webp)

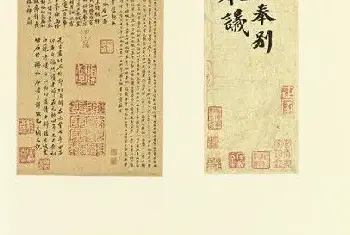

![不可尽信印也不可不信印[图文] 不可尽信印也不可不信印[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4tt3epe44pk.webp)

![王中军:我的绘画不是打酱油的[图文] 王中军:我的绘画不是打酱油的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c1vm2xzl01g.webp)

![叶欣谈绘本:接近于人文传统的“第九艺术”[图文] 叶欣谈绘本:接近于人文传统的“第九艺术”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gpxeebpi5xc.webp)

![徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文] 徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yucrym2aqry.webp)

![贾平凹:艺术的困境也是人类的困境[图文] 贾平凹:艺术的困境也是人类的困境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/svc1gpahg5z.webp)

![展览为何日趋乏味平庸[图文] 展览为何日趋乏味平庸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xnaa30tdfv3.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![文人画的文化价值正在回归[图文] 文人画的文化价值正在回归[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xara4lj140t.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文] 玉雕的变革:从金蝉奖的设立看蒋喜的创新之思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/icmch4fzu1u.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)