徐冰,中央美术学院副院长。图为徐冰创作《何处惹尘埃》,尘埃是他“9·11事件”后收集的。

上世纪70年代末,他进入中央美术学院,接受最传统的社会主义艺术教育。在校期间,他表现优异,先生们评价:根正苗红,人才难得。

80年代末,他搞出和学院现实主义艺术风格“完全割裂”的《天书》。在4000多个一本正经却又连他自己都不认得的“汉字”面前,人们既惶恐又迷惑。有人痛心他:路走歪了。

35岁,他选择出国,前往当代艺术的世界中心——纽约。他带着浓厚的社会主义艺术教育背景,一头扎进西方当代艺术的大本营。18年的海外生涯,他荣誉等身。他是有美国艺术界诺贝尔奖之称的麦克阿瑟奖得主,他凭借作品《何处惹尘埃》拿下当今世界艺术界最高奖项——ArtesMundi国际当代艺术奖,是第一个获此殊荣的中国人。

当所有人都以为他会在西方世界继续大放异彩时,他又一次让人大跌眼镜。他选择回国,老老实实、毫无艺术家范儿地走了一遍竞聘、演讲、民主投票程序,就任中央美术学院副院长。议论再起:他被招安了。

其实,没有根正苗红,没有走歪路,更没有被招安。

世界如此丰富,时代如此变幻。哪里能给人最深刻的启迪,哪里有最深刻的变化,哪里有人与社会的冲突和挣扎……哪里就是徐冰的目光所在。

他要用自己的方式,用艺术家的方式,让人们思考。

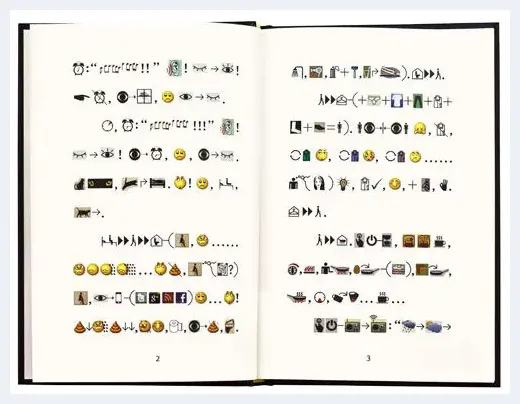

徐冰的《地书》,用世界通用的图画标识写就,全篇无一个文字,却让全世界的人都可以去思考:在全球化的今天,人们实现在文字前的平等还有多远?

从《大卫》到《天书》

1977年,22岁的徐冰考入中央美术学院版画系。

从他之前的经历来说,这似乎是顺理成章的事。1955年生于重庆的徐冰,1956年就随父母来到北京,定居北大。徐冰很快就展露出对手工、绘画浓厚的兴趣。

那时,他所有的艺术经历,都带有那个年代特有的社会主义艺术印记。1974年,他去北京延庆县插队,劳动之余做了大量的农村生活写生,还搞了群众文学和美术活动。由于表现突出,他获得了推荐参加中央美术学院入学考试的机会。

徐冰入学时,正值社会上文化思潮涌动,很多艺术界人士热衷于用艺术改造社会。然而当别人在外搞“革命”时,徐冰却完全沉浸在美院教室画石膏的兴奋中。彼时的中央美术学院依然保有浓厚的现实主义艺术风格,基础扎实、追求上进的徐冰赢得很多老先生的期待。他画的《大卫》,形神兼备,被时任美院院长的靳尚谊评价为美院建校以来最好的一幅。又红又专,成为徐冰身上的标签。

可到了1988年,徐冰却展出了《天书》。一部充满荒诞、睿智、戏谑而又认真的作品,完全属于现代艺术的审美范畴。这让人大跌眼镜。

《天书》由徐冰自创的“汉字”组成。徐冰按照汉字的构字规律,创作出了4000多个“字”——连徐冰本人都不知道这些字到底是什么意思——然后严格按照中国古代经典的印制方法,把4000多个字精确地刻印在木块上,接着印在长幅的中国皮纸上,成文成书。最终的展览中,整个展示空间的四壁和天花板都被奇怪的文字占满。

这个转变和徐冰当时的文化感悟有关。上世纪80年代,文化热潮席卷中国,年轻人对文化的参与热情非常高。徐冰读了很多书,可是最终却对文化有种说不上的失望。他产生了做一本无人会读的书来表达这种感觉的冲动。

《天书》中,文字的庄严和内容的荒诞混杂在一起,每个走进展厅的人,都为此所震撼,在貌似神圣的知识面前,人们不知所措。这些字排在一起,似乎说了很多话,却什么都没说。

毫无疑问,这是徐冰艺术风格的巨大转变。从写实主义的《大卫》到现代艺术的《天书》,这个跨度实在太大。

转变是有原因的。那是一场1984年在北京举办的朝鲜画展。面对宣传画似的旧有社会主义艺术,徐冰顿时感到,他周围所能看到的作品是如此相似地具有局限性。他决定改变、脱离,寻找新的艺术方向。

这是他第一次展露出自己的独立性,或者说,是叛逆性。

他成功了。《天书》大受欢迎,并引发国内外连篇累牍的讨论。连西方哲学界都投来关注的目光。当时,他们正热衷于讨论文字与人类思维的关系,对一位东方艺术家以这种方式表达自己的看法,哲学家们觉得很有意思。对徐冰来说,这不仅仅是一种乐趣,更是一种满足:我在以自己的方式帮助别人思考。

如果说此前的徐冰,只是用艺术表达自己的感情的话,那么从《天书》开始,徐冰开始用艺术表现思想。画笔、画布、文字、石头、钢筋、香烟……在徐冰的手里,这些材料不再是为了表现而堆砌在一起,而是为了思想而融合在一起。

徐冰开始形成最为宝贵的艺术思想。搞艺术的人都试图把独特的思维通过作品带入艺术界,但为什么有些被认可,有些却始终不被认可?这取决于你带入的东西,是否是优质的,是艺术系统中缺失的,是大于艺术界现有思维范围的,对推进人们的认识是有启发的,总之是否能通过一种特有的艺术手段把人们带到一个新的地方。

某种意义上,《天书》是徐冰走进新世界的那一道门。

戏谑的荒诞

《天书》之后,为了深入寻求新的艺术形式,上世纪90年代初,徐冰移居美国,最终落脚纽约,住在东村的一个地下室里。

东村是朋克文化的发源地,有大批流浪汉。与单纯要钱的乞丐不同,东村的流浪汉有他们的圈子和讲究。徐冰所住的地下室门口有一盏小红灯,本是方便来客寻找,谁知却引来流浪汉和妓女在此温存。有时外面动静一大,地下室的人听得清清楚楚。徐冰也没管过,反而觉得这些人挺浪漫。他一度想在门上安一个摄像机,想着也许哪天能以此为灵感做个反映纽约底层的作品——当然,最后他没那么做。

这好像一个顽皮的孩子时刻想着探索新事物。一般人往往对当代艺术家有距离感,因为看不懂他们在干什么。然而徐冰却是一个有幽默感的人。他在给四川美术学院的学生做讲座时,开场白介绍自己和罗中立(著名画家,川美院长)有可能生在同一家医院,然后自嘲“这医院的孩子生下来怎么都搞艺术了”,引来学生大笑。他顶着一头卷发,戴一个黑框眼镜,长相和扮相都酷似哈利·波特。被人们提及后,他便把自己自封为“年老版哈利·波特”。

他的幽默也体现在作品中。事实上,游戏、幽默始终是徐冰艺术作品的重要因子。

徐冰对象形文字有着独特的偏好。他曾说过一句话,“在中文里,有很多东西是可以玩的”。1994年,他又开始“玩”汉字,而这次更惊世骇俗。他将英文圈圈点点的形状拉直扯平,变成中文的模样,起名为“新英文书法”。中文和英文两大风马牛不相及的文字系统就这样融为一体。更奇妙的是,经过简单的提示,任何一个有一点英文基础的人都能看懂这些“英文”。

后来他回国,第一件作品依然带着幽默。2008年初,徐冰第一次踏进北京CBD的工地。他被建筑废料原始粗陋的美感深深吸引。他决定用这些建筑废料制作艺术品,最终的形态是传统的吉祥图腾——凤凰。凤、凰两只鸟充满张力,它们庄严宏大,长度分别为28米和27米,宽达8米,总重12吨,然而却是用废料制成的,就像穷人用低廉的材料把自己打扮美丽,带着伤痕与自尊。凤头上带着几顶安全帽。很多参观者看到帽子,都会哑然失笑。

不过,如果你认为徐冰仅仅是在幽默,那就错了。徐冰的幽默,只是一种表现形式,他真正要表达的,是他的思想。荒诞只有在煞有其事的严肃中,才能得到最完全的表达。

例如《天书》。从1987年到1991年,徐冰花了整整4年时间,亲手刻出这4000多个“字”,开始一天最多也只能刻三四个,但徐冰乐在其中,因为这也是艺术的一部分。“《天书》好像带着面具,它非常吸引你去阅读,却又拒绝你进入,你想知道为什么,它又不告诉你,这是有荒诞性的,而我做得越认真,它的荒诞性就越强,艺术的力度就越强。”徐冰说。

2004年,徐冰凭借《何处惹尘埃》斩获当今世界艺术界最大的奖项ArtesMundi奖。“9·11事件”发生后,徐冰收集了世贸大厦倒塌留下的尘埃。制作作品时,徐冰将尘埃吹到空中。24小时后,尘埃落定,展厅的地面上,灰白色的粉尘显示出两句中国七世纪的禅语:本来无一物,何处惹尘埃。

除了这个作品本身,当时墙上还贴着几张照片,说明徐冰是怎么把尘埃从美国带到英国的。法律限制尘土从一国带到另一国,徐冰便把尘埃当做石膏粉,翻模做了个小雕塑,雕塑的形状是他女儿的洋娃娃。小娃娃被带到英国后,再磨成粉末。徐冰把这当成一个调皮的钻空子游戏,却很严肃地表现了当今世界的状况:人们总是试图从隔离中寻求安全,然而真的如此吗?恐怖渗透边界,然而纪念这一悲剧的尘埃却被阻拦。这是如此荒谬。

如徐冰所说:“我不停留在玩笑和幽默本身。”他希望他的作品是可以让人“进入”的,是亲切、好玩、甚至享受的。然而当观众进入作品时,会觉得这件作品是不同的,有创造性,对思维有真正启示。

作品要发出自己准确的声音

徐冰说话不快,声音柔和。在你面前一站,如果没有那头比一般人稍长点的头发,你很难把他和艺术家联系在一起。

他最常穿的一件深色外套,已经穿了十几年。右肘磨出了个洞,他拿到街边的小店,花十几块钱补上。那副成了他标志的圆形黑框眼镜,边上也有磨损。他给杂志拍照片,去央视录节目,也不换装扮,就这么上台了。

也正是因为这种平和,和徐冰打交道,你不会有距离感,更不会有自卑感,哪怕你对当代艺术一窍不通。

更重要的是,徐冰会告诉你,以让观众看不懂为深刻的艺术,是很多人的误区。

他会向你讲杜尚的故事。杜尚是西方现代艺术里程碑式的人物,当年,他把小便池作为艺术作品放在美术馆,提出“艺术和生活一样”的主张,轰动一时。然而此举也让他给艺术家留了一个特殊身份。杜尚把小便池摆在展台上,就成为艺术作品,价值连城,如果一个普通人把小便池摆在那里,估计会被赶出去。

徐冰说:“所以,艺术家的特殊身份,让现代艺术在这样一个悖论的关系中发展。今天不少艺术家对解释作品负责,但对作品本身不负责任。”

一名艺术家对徐冰说过,搞当代艺术,如果展览不出效果,就把作品放大1000倍,比如把一个杯子放得很大,就会是一件震撼的作品;如果放大了还不行,就做1000个杯子;再不行,就把杯子涂成红色;还不行,就把灯光搞得特别亮。

这段讽刺十足的话让徐冰印象深刻,它点到了现当代艺术的弊端。徐冰一直认为,艺术家拿出去的作品不应是耸人听闻,而应该是深思熟虑的结果。

所以,徐冰可以把“9·11事件”的尘埃带在身边两年之久——在他没搞清楚可以拿它干什么之前。

“9·11”发生后第三天,徐冰在纽约下城收集了那些尘埃。当时,他并不知道收集它们有什么用,他只是有种感觉,觉得它们包含着关于生命、关于一个事件的信息。直到两年后,徐冰读到那句著名的诗句:本来无一物,何处惹尘埃。灵感瞬间击中了他。

与徐冰的其他作品相比,《何处惹尘埃》异常简单。它最主要的材料就是那包尘埃,徐冰只需要把它们吹到空中,让其自然落地,最后撤下预先铺好的字模即可。

然而就是这部形式简单的作品,为徐冰赢得当代艺术界的最高奖项。每一个看到它的人,都能为作品蕴含的深意所震撼。霜一样均匀的粉尘覆盖的展厅,宁静、肃穆,但这宁静却给人一种剌痛与紧张之感:哪怕是一阵轻风吹过,“现状”都会改变。今天的人类需要认真、平静地重新思考那些已经变得生疏,但却是最基本的问题——什么是需要崇尚和追求的?什么是真正的力量?不同教义、族群共存和相互尊重的原点在哪?这不是抽象玄奥的学者式命题,而是与每一个人活着相关联的事情。

好的作品,自己就会说话。时间,就应该花在让它们具备自己说话的能力的过程中。

也只有在这时,你才能多多少少感受到徐冰柔和外表下的另一面。他在设计作品时,有着严格的尺寸比例。他去美术馆看制作中的作品,只要觉得哪点不对劲,掏出尺子一量,实物肯定和设计差点尺寸,哪怕这个差异微乎其微。

每每这时,徐冰就要和负责制作的人“矫情”半天。别人觉得高一点矮一点没关系,徐冰就认为这个重要。他会告诉别人,他当时受到的素描训练、版画训练,每一环节差一点整体效果就会差很多。

为此,徐冰有了完美主义者的名声——换种语境理解,也许就是挑剔。

但是,谁让他制作的是自己的思想呢?每一个思想,都要有完整真实的表达。文学家靠写,演说家靠说,而艺术家,就要让作品发出自己的准确的声音。

社会主义背景的艺术家

2008年,徐冰又一次颠覆自我。彼时,他已是第一流的艺术家,影响力遍及东西方。在这样的巅峰上,他却正式接受教育部的任命,成为中央美术学院副院长。这让艺术圈大跌眼镜。在艺术圈里,学院就是保守的代名词。崇尚自由、独立等概念的艺术圈把艺术学院称为庙堂,把自己称为江湖,两者对立明显。如今,徐冰作为江湖中的“英雄”,却回归庙堂了。

其中原因部分和徐冰的中央美院情结密切相关。30多年前,徐冰在版画系学习木刻技法,李桦先生(著名版画家)就坐在对面,徐冰刻一刀,李桦就点下头。至今,徐冰仍然“怀念这种幸福,像有种气场,一下子把两代人的节奏给接上了”。

如今,轮到他成为先生。

他游走西方18年,熟稔国际当代艺术的话语体系。他熟知社会、艺术和市场的规则。有他在前面带路,学生们会心安。

但是,却不能模仿,不能依靠。

他反复告诉学生们,你们最应该具有的,是创造力。

“像我当年一样,去画素描,画石膏吧。这种枯燥的训练,可以让你从一个粗糙的人变为一个精致的人、一个训练有素懂得工作方法的人,你获得的,将是容纳、消化各类文化现象的能力以及执行的能力。这种态度,不仅能让你们成为艺术家,更重要的是让你成为一个高水平的人。”

艺术家的自由、散漫、叛逆,在这些话里无影无踪。人们感受到的,是勤奋、扎实、谦逊、自省。这不像艺术家,却好像是传统的劳动人民。

人民、社会主义、传统、当代艺术……或许很难让人理解,但正是这些词融合在一起,让徐冰成为今天的徐冰。

徐冰从来没有否认自己的社会主义艺术教育背景。如果不是来自东方,徐冰或许不会那么快地引起西方艺术界的关注;而早先接受的传统的学院教育,也让他始终与当代艺术系统保持距离,以免落入其中的窠臼。

更重要的,是自小接触到的艺术教育,在他心中树立的理念:艺术来源于生活,艺术要为人民服务。

艺术为人民——这是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中最根本的理念。徐冰深谙于心。他反复向人强调这一土得掉渣、似乎带有宣教色彩的口号。然而这却是他真实的信仰。

1999年,纽约现代艺术博物馆展出徐冰用新英文书法写出的条幅:artforthepeople(艺术为人民)。条幅挂在大街上,随风飘动。它清楚地标明了徐冰的出身与背景。

他生在红旗下,长在新中国,下过乡,插过队。最早为他赢得广泛声誉的,就是以农村生活为题材创作的系列木刻版画《碎玉集》。尽管他长发及肩,在西方艺术世界游刃有余,但最初的艺术教育的背景和思想在他的创作中却日益清晰。

“现在看来,对我的艺术创造有帮助的,是民族性格中的内省、文化基因中的哲学观与智慧和我们这代在中国大陆长大的人、整体经历的寻找社会主义道路的方法与经验,以及与西方思想的碰撞。这构成了我们特有的养料。”徐冰说。

他的《地书》,用世界通用的图画标识写就,全篇无一个文字,却让全世界的人都可以去思考:在全球化的今天,人们实现在文字前的平等还有多远?他的《凤凰》,粗犷凶猛,却让人在财富爆炸的年代感受到劳动的尊严。他最新的作品《桃花源的理想就一定要实现》,用中国山水画的形式,在工业革命的发祥地、英国首都伦敦描绘出世人向往的众生平等、人与自然和谐相处的生活之境。作品名称,恰恰来源于极具象征意义的《桃花源记》和《国际歌》中的“英特纳雄奈尔就一定要实现”。

如今的中国社会让他振奋。每一天都有奇迹在发生。中国社会深刻而广泛的变化,为艺术家提供了无与伦比的素材宝库。你唯一需要做的,就是用艺术的语言,表达出宏大变化的方方面面。

他希望学生们记住,艺术家要懂得如何处理艺术与社会、时代的关系。处理这个关系的技术高下,决定了艺术价值的高下。

艺术来源于生活,艺术高于生活,艺术回馈于生活。紧紧抓住时代,你就可以成为一个有无限创造力的艺术家。道理,就是这么简单。

![刘石平:石破天惊抱不平[图文] 刘石平:石破天惊抱不平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rlecpfw1e4x.webp)

![墨彩相辉映 书画两相宜[图文] 墨彩相辉映 书画两相宜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30yqfrjxcaz.webp)

![潜心研究金石书画的李清照[图文] 潜心研究金石书画的李清照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g25n0wxhtnk.webp)

![钟锦沛:布面的表情[图文] 钟锦沛:布面的表情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ifeskuex5o5.webp)

![川江号子:喊出的不是艺术 是朴素生活[图文] 川江号子:喊出的不是艺术 是朴素生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/krbkc4bmrsu.webp)

![蜕变中的思考[图文] 蜕变中的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0zzhlhp2eva.webp)

![水墨画家李小可:我与西藏的缘分[图文] 水墨画家李小可:我与西藏的缘分[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hilsgfk2vl2.webp)

![春展缀言[图文] 春展缀言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vf2evbpzu1x.webp)

![曾梵志:我可不敢做局 因为太受关注[图文] 曾梵志:我可不敢做局 因为太受关注[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hdoa0jgo43l.webp)

![最新研究揭秘:狂人梵高其实不疯也不穷[图文] 最新研究揭秘:狂人梵高其实不疯也不穷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/edyxnwjitkc.webp)

![穿Prada的“农民”蔡国强[图文] 穿Prada的“农民”蔡国强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/czpoqbopb5p.webp)

![王学义:把一块泥巴摔出了名堂[图文] 王学义:把一块泥巴摔出了名堂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5rnfwn5hyz.webp)

![大庆文化产业快速发展的背后[图文] 大庆文化产业快速发展的背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0ebc5rrtpe.webp)

![想到败笔就难受[图文] 想到败笔就难受[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vyswetae0n4.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![许仲敏的艺术场域[图文] 许仲敏的艺术场域[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3gn0kjnztpx.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)