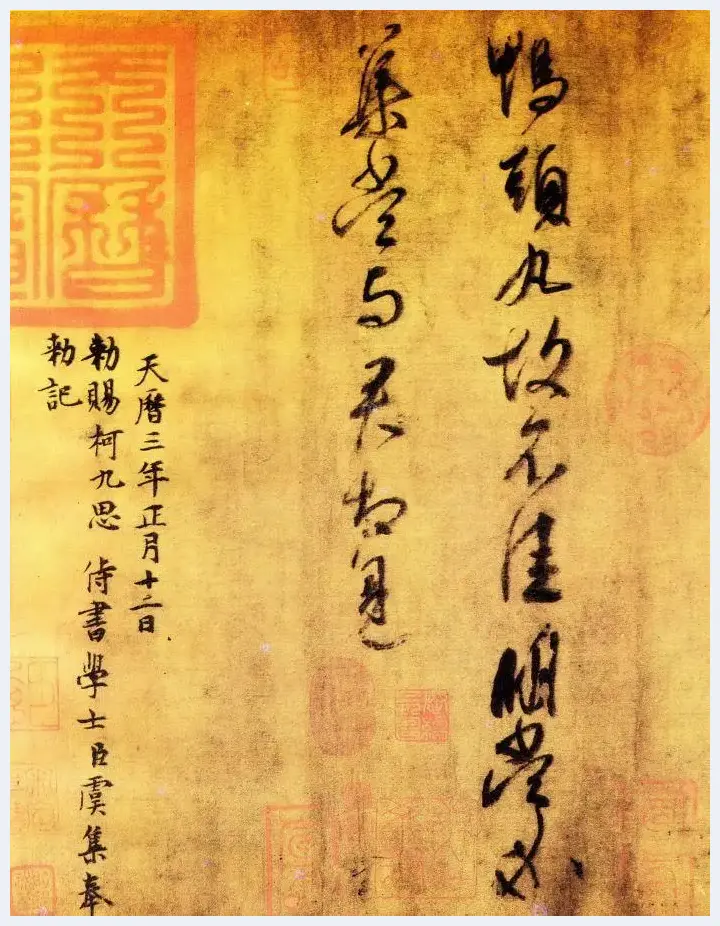

快雪时晴帖 王羲之 东晋

“刻意” ,在传统典故意含义外,还有潜心子》中“刻意尚行,离世为亢而已矣” ,南朝刘“才颖之士,刻意学文”论中,除有特意、致志之意。如《庄异俗,高论怨诽,勰《文心雕龙》中 。但在传统书论中,出于某种社会文化背景和心里需要,书家们大多排斥“刻意” ,多解读为特意为之,而忽略专一心思之构。汉赵壹《非草书》中说“书之好丑,在心与手,可强为哉? ”蔡邕《笔论》中说:“欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之” ,都将不勉为其难、追求自然天成作为一种理想矢志追索。

这一理想源于道家理论精髓——“道法自然” 。“道法自然”的含义玄妙莫名,简言之,就是宇宙万物本源有个“道” ,“道”按照自身规律无拘无束活动,没有任何目的、功利与意识,也不需要任何外力推动、加工和修为。将《庄子》中描述的“若天之自高,地之自厚,日月之自明,夫何修焉”作为艺术宗旨始于魏晋,钟嵘在《诗品序》中提出:“词不贵奇,竞须新事,尔来作者,浸以成俗,遂乃句无虚语,语无虚字,拘挛补衲,蠹文已甚。但自然英旨,罕值其人” ,指出艺术创作不要以词害义,不要无病呻吟,应自然地抒发自己内心真切情感,这样才能成为高韵雅文。

应该说,这种不凿以痕迹而自显本性、不刻意经营而求期然相会,十分吻合书法家们反对矫饰虚伪、主张返璞归真之敏锐心灵,于是排斥“刻意”便被作为书法标杆与品质而被仰视之、追慕之,在言语上大加褒扬,在理论上累加赘述。以晋为例,一方面,书法家们信奉书法“感物通灵” ,卫铄在《笔阵图》中说:“自非通灵感物,不可与谈斯道矣。 ”杨泉《草书赋》中说“应神灵之变化,象日月之盈亏” 。另一方面,夸谈“自然天成” ,王僧虔《书赋》中说“手以心麾,毫以手从” ,则“仪春等爱,丽景依光,沉若云郁,轻若蝉扬” ,认为书法应随手随心,行笔如三春风光云卷云舒,连带似蝉联一般不断绵延。再一方面,有意识地拒绝精雕细琢,颜之推在《颜氏家训》中说:“然而此艺不须过精,夫巧者劳而智者忧,常为人所役使,更觉为累” ,甚或提出与那种“崎岖碑碣之间、辛苦笔砚之役”的书法家“不相为谋” 。

客观而论,这种艺术审美提出,有着深刻社会和人文背景。一是针对统治阶级礼乐制度欺骗性而言。春秋秦汉社会礼乐隆兴,繁文缛节,刻意借助伎器巧具以愚弄众生蛊惑人心,为此,道家认为礼乐违道失真,虽有炫目外表却无实质内容,于世非但无益反而有害,倡导顺其自然才是人间大道,只有不事矫饰才是人间至美。 《老子》中说:“五色令人目盲,五音令人耳聋”“民多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起” ,正是对这种社会局面的反叛。二是针对奋进有为的消极成分而言。入世担当、有所作为是世人普遍梦寐以求的理想,但魏晋士人却认此为无聊不堪,偏激夸大其弊其害,更深程度上不能不说是出于某种心理安慰和自我解脱之需要。 《世说新语》中记载:有人问名士殷浩“何以将得位而梦棺器,将得财而梦矢秽? ”他答说:“官本是臭腐,所以将得而梦棺尸,财本是粪土,所以将得而梦秽污。 ”此言当时广为流播,其心态昭然若揭。三是针对传统偶像的标榜与崇拜而言。氏族宗法血亲长期延续,使得民族形成强烈“偶像”意识,在汗牛充栋典籍中充满着对圣王先贤赞美之辞,这种意识在书法中亦表现突出,“相见只言秦汉事” ,对秦汉书法家极端推崇和向往。而在魏晋,随着自我意识高扬,众多名士产生“看透偶像”心态,掀起否定和推翻传统偶像思潮,因此推崇自然、赞誉天成便成为众口一词。王羲之《自论书》说:“吾书比之钟、张当抗行,或谓过之,张草犹当雁行。张精熟过人,临池学书,池水尽墨,若吾耽之若此,未必谢之。 ”不崇礼膜拜偶像,以自然为师,一时遂蔚为时尚。

也许,“自然天成”仅仅作为书法理想,似一面旗帜高高矗立在书法家奋进的前方,永远可望而不可抵达;而“刻意”确似书法家坚实的屐履,尽管时有鄙夷但却无法拒绝,总是深深镌镂在书法演进的年轮中。晋虞龢在《论书表》中记载:“羲之常自书表与穆帝,帝使张翼写效,一毫不异,题后答之。羲之初不觉,更详看,乃叹曰: ‘小人几欲乱真。 ’ ”就仅是书法家临写摹拓之故事,而从艺术创作过程来看,几乎所有书法家都在艰辛磨砺中留下“刻意”印记,闪烁在书法历史星空中。

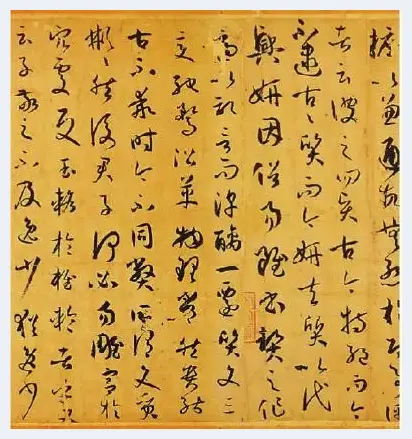

鸭头丸帖(局部)王献之 东晋

如果点画调匀、上下均平、绝虑凝神、心正气和是自然天成的创作境界,那么,书法史上有些书法家并不附和这一套路,他们刻意变革,走上全新的创作之途。唐张怀瓘《书议》记载王献之对王羲之说过一段话:“古之章草,未能宏逸,顿异真体,合穷伪略之理,极草纵之致,不若稿行之间,于往法固殊也,大人宜改体。 ”“改体”正是书法家刻意为之的重要体现,王献之有别于王羲之,成为刻意改体的范例。他既吸取父亲草书乳养,又刻意独步,加大草书空间变动,重视单字结构之间引带连结,增强章法连绵和空间视觉动感,虽有后人讥讽为“举体沓拖” ,但恰恰是他刻意变革最成功奥妙之处。有些书法家刻意将书法作为感情抒发的载体,以非常态情感来创作激越动人作品。唐韩愈不但主张书法要抒情,而且将“抒情”放在首位,疾呼“独抒性灵”来排斥其他书法功能,在《送高闲上人序》中他说“往时张旭善草书,不治他伎。喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之”“故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世” ,极其赞赏张旭将异端情感融化于书法点画线条之中,全然跃出“自然”轨道与“天成”规则。明徐渭亦刻意反秩序、反自然、反天成,其书风大多醉酒巫风、蓬头披发、踉跄跌顿,字字轻重无度、枯润难料、乱象丛生,刻意通过“变态”线条、唐突结体以及狂放怪诞章法,表达躁动不安灵魂和偏颇强烈情绪。有些书法家刻意追求神韵,认为韵味也是可切可磨、可掌可握,宋苏轼在他《书黄子思诗集后》就提出“发纤浓于简古,寄至味于淡泊”的书法创作主张,将艺术中朴与华、淡与浓两种对立看成可相互渗透、相反相成关系,刻意追求用墨丰腴、笔画舒展笔法和绰约闲适、妩媚可亲之神韵。

书谱(局部) 孙过庭 唐

“刻意”在书法审美上同样“举足左右,便有轻重” ,虽没有像“天成”被书法家追捧,但也从未被书法家奚落打入“冷宫” ,更多则是作为辅翼以与“天成”相得益彰、相映成趣。刘勰《文心雕龙》既强调自然天成,但也强调“独照之匠,窥意象而运斤”“写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊” ,认为刻意匠心同样是艺术创作的前提。魏晋之后书法家更多地看到,书法虽然千姿百态但毕竟有范本模式,虽然意趣横生但依然有内在规约,虽然极为自由但不能为所欲为,苦心临写、反复推敲、刻意贯注是通向“自然天成”不可逾越之坷坎。晋庾子嵩理性地看到这种前后因果关系, 《世说新语》记载:“庾子嵩作《意赋》成,从子文康见,问曰:‘若有意邪,非赋之所尽;若无意邪,复何所赋? ’答曰:‘正在有意无意间。 ’ ”有唐名僧皎然,对艺术重要贡献就是提出“取境”说,所谓“取境”就是“苦思而冥想” ,他认为应该“夫不入虎穴,焉得虎子,取境之时,须至难至险,始见奇句” 。在他看来,“天成”并非神助,也不是守株待兔而能济事,是刻意“积思”和“精思”之必然结果。对这种审美关系,现代美学家宗白华在《中国艺术意境之诞生》中有过总结,那就是作者“要透过秩序的网幕,使鸿蒙之理闪闪发光。这秩序的网幕是由各个艺术家的意匠组织线、点、光、色、形体、声音或文字成为有机谐和的艺术形式,以表出意境。 ”说的正是无有“刻意” ,“自然”将无从谈起,有了“刻意” ,“天成”将计日可期。

![画廊如何在网络化中寻求竞争力?[图文] 画廊如何在网络化中寻求竞争力?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l5jaqwfho0p.webp)

![全面免费时代将至 博物馆如何自立[图文] 全面免费时代将至 博物馆如何自立[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n404j2mfqwb.webp)

![“党旗飘飘”七一专辑:周志高书法作品欣赏[图文] “党旗飘飘”七一专辑:周志高书法作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ixvyibs0ylr.webp)

![田园风韵和水乡情怀 ——胡世芳作品赏析之一[图文] 田园风韵和水乡情怀 ——胡世芳作品赏析之一[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k40yr55gryb.webp)

![毕加索作品:世界最贵[图文] 毕加索作品:世界最贵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n5j1ihhdmhl.webp)

![九成画家没稳定收入 七成画家终生没收入[图文] 九成画家没稳定收入 七成画家终生没收入[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c4gqw2gxed1.webp)

![里希特:我无知 我无能 我一无所有[图文] 里希特:我无知 我无能 我一无所有[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvuex02fs0k.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![写生是一种放飞心灵的自由——画家万鼎[图文] 写生是一种放飞心灵的自由——画家万鼎[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rc5hlvtfk00.webp)

![宋画光环下的日本水墨画[图文] 宋画光环下的日本水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1hbekvj5qls.webp)

![邹佩珠:非凡女性雕塑人生[图文] 邹佩珠:非凡女性雕塑人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5lhsmch1g44.webp)

![《树下弹琵琶的仕女》:盛唐贵妇的闲适生活[图文] 《树下弹琵琶的仕女》:盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xfch5oyhgnt.webp)

![心融物语见深邃 笔写年华记天真——著名画家范胜波[图文] 心融物语见深邃 笔写年华记天真——著名画家范胜波[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/btg5u2go5xx.webp)

![博物馆运营管理的“岔路”[图文] 博物馆运营管理的“岔路”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30ialfrtpby.webp)

![李人毅《中国画家研究·山水卷》之——牟成:创法营境绘雪乡[图文] 李人毅《中国画家研究·山水卷》之——牟成:创法营境绘雪乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p11tqseagxs.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文] 布尔乔亚:爱恨交织的生命痕迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t1t3utrez3.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)