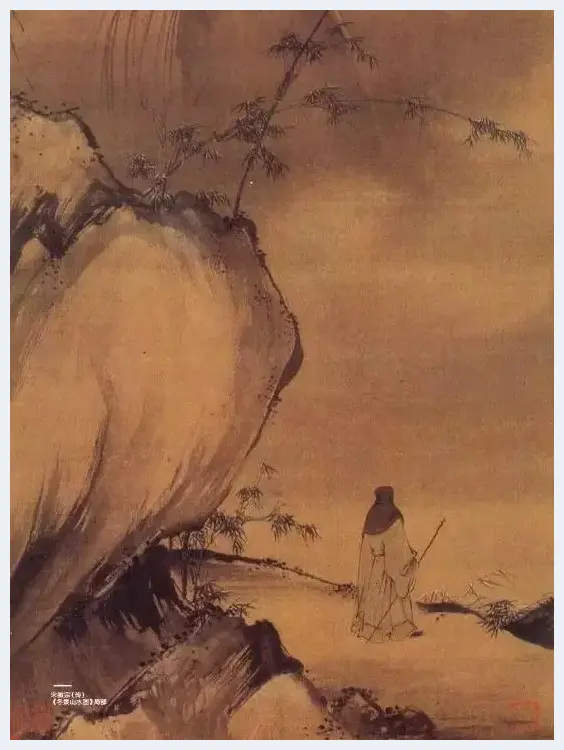

宋徽宗(传)《冬景山水图》局部

宋徽宗(传)《冬景山水图》局部

日本的化妆品、马桶盖、奶粉这些日用品对很多人有着近乎疯狂的吸引力,还有一项也是几近疯狂的,那就是中国艺术品。这些人带着虔诚的心,去找回流失的中国文化,他们往返于日本几千座陈列着中国文物的博物馆,感受着中华民族盛世时期的辉煌,《艺术商业》3月刊带您去“东瀛寻古”。

“平生最幸事,一睹国宝颜”,这是2017年日本京都国立博物馆开馆120周年“国宝”展的宣传词,亦是日本国宝制度诞生120年的特殊纪念。京都国立博物馆分4期展示了日本210件国宝,这是继1969年、1976年之后,时隔41年,第3次举办“国宝展”。这些来自日本各大博物馆、美术馆、公私藏家、名寺古刹的国宝汇集一堂,成为日本艺术的最高典范。

在列入日本国宝的名录中,不乏众多中国古代书画,在展出之列的就有智永《真草千字文》墨迹本、南宋李氏《潇湘卧游图》以及梁楷、牧溪、徽宗等人的作品。兴许今日的日本美术爱好者也疏于学习传统的评鉴,慕名而来的观者,大多拥堵于宋徽宗《秋景·冬景山水图》之前,在梁楷、牧溪画作前的人反而不多。在中国绘画历史中被评为“粗恶无古法”“诚非雅玩”的牧溪僧,在日本却被誉为“日本画道的大恩人”。

引发这种天壤之别的鉴赏趣味的,发生在日本室町时期(1336-1573年)。在日本现存宋画中,很多都有“道有”一印,他就是室町幕府第三代将军足利义满。

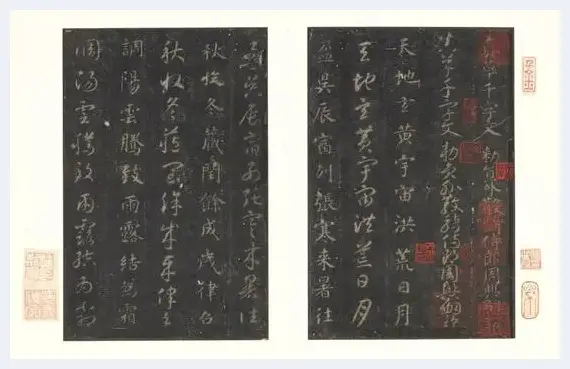

宋拓智永《千字文》东京国立博物馆藏

宋拓智永《千字文》东京国立博物馆藏

14世纪末至15世纪,从第三任将军足利义满至第八任将军足利义政,他们都热衷于收集来自宋元的美术作品,开创了浸染着“唐物”(传入日本的中国舶来品)色彩的新文化,建构起具有个人特色的“东山御物”。义满将其藏品藏于其出家后的北山山庄,即今天京都名胜金阁鹿苑寺。他们的收藏,既非基于中国的审美趣味,也不受限于传统日本的价值取向,体现着一种独立的“美意识”。这种美意识,对此后日本观看中国艺术的眼光,产生了极为深远的影响。

宋画的传入与“东山御物”的建立

镰仓时代(1185-1333年)是日本社会变革重要的转变期,以镰仓为发源地的武家社会与以京都朝廷为中心的公家社会相互对立、交融,两种文化并行发展。此后的室町时期,新兴的足利氏统一全国,确立了新的幕府政权,成为实际统治者。新兴的武士阶层不仅要建立独立的政治权力结构,而且在文化、艺术、社会构成等方面也在建构属于自己的特点。明庵荣西于仁安三年(1168年)入宋学习禅宗,回日本后创立建仁寺,自此禅宗在日本迅速发展,镰仓各地大建禅寺。宋元时期,中日往来禅僧数量众多,他们成为这一时期最主要的文化传播者,在中日禅僧往来中,经书、佛像画和充满禅意的水墨画不断传入日本,形成禅宗水墨画发展的契机。

足利一族当政,宋画被推崇到至高无上的地位,室町将军家族的收藏以“东山御物”最为著名,但唐物收藏之风的顶点,当属足利义满时代。《品京都》作者谢其濬认为足利义满酷似宋徽宗,都是深具艺术天赋却去当了一国元首,两个都是充分运用了巨大的权力,以实现自己的艺术理想。

周文(传)《四季山水图》

周文(传)《四季山水图》

纸本水墨

室町时代

东京国立博物馆藏

周文集宋元画之大成,活跃于室町中后期,奠定日本水墨画的风格、样式,日本水墨画全盛时期的画家,几乎都受到了周文的影响,他被尊为日本水墨画之父

応永八年(1401年),明朝与义满所代表的日本国正式建交。在“勘合贸易”展开的100多年,名宝珍品源源不断传入日本。往来船只总数超过100艘,每次船队的人数200~1000人不等。在《明史日本传》中记载了有意思的故事:1452年到来的、代表足利义政的遣明使东洋允澎近乎要赖在明朝,朝廷不给特赐品就不回国,朝廷无奈,只好赠予其铜香炉、铜花瓶等名物。

在足利一族,几代幕府统治时期,其手下“同朋众”(包括画师、工艺师、庭院师、能乐、狂言师等具有特殊技能的人)专门负责为各种场合挑选相应“唐物”,鉴赏、保护、清点将军家收藏的“唐物”,他们对室町时期上层武 士阶层文化 和艺术的展开贡献巨大。将军家艺术顾问能阿弥(1397-1471年)及其孙相阿弥(?-1525)对将军家藏的“唐绘”进行分类整理、记录,编写了收藏目录《御物御画目录》,记录下画家及其画作名称,书中记载的宋元画总计130多件。

( 南宋 ) 佚名《无准师范像》

( 南宋 ) 佚名《无准师范像》

绢本设色,124.8×55.2cm

1238 年,京都东福寺藏

“对日本人来说,无准师范是最可亲的。”无准禅师一生从未去过日本,但却对日本宗教、文学、艺术等领域产生重要影响,此为来宋禅师带回日本的无准师范顶像画。顶像画即禅宗祖师的肖像,以写实为主,以显示像主的真实精神风貌为目的

镰仓末期,无论是在地域上,还是在身份上,喝茶风气都得到了普及,茶道得以发展。日本茶道的“开山之祖”村田珠光(1423-1502年)把所追求的恬静茶和大德寺派的禅相融合,将禅法的领悟融入饮茶之中,开创了独特的尊崇自然、尊崇朴素的草庵茶风。其注重茶室中装饰绘画的艺术性质,形成了“画禅如一、诗禅如一、茶禅如一”的品茶风气。他们认为“挂物(绘画、书法)第一道具,为客、亭主共体茶汤三昧之物”。

被誉为茶道名人的武野绍鸥曾在南唐画家徐熙的画中感受到茶道前辈珠光茶道的雅兴。只存在于记载中的这幅画,是在一张洁白的绢上,用鲜艳的色彩描绘了在漂浮着绿色水藻的水池中站立的白鹤。珠光为这件华丽的画作搭配了朴素的装裱,这就是珠光茶道讲究的“寂”和“雅兴”。自此之后,“不赏白鹭,即非茶人”成为流行。当时要成为茶道名人的资格,是必须拥有数量可观的“唐物”,据传绍鸥所藏就有60多件。

如拙《瓢鲇图》

如拙《瓢鲇图》

绢本水墨浅着色

111.5×75.8cm

1410 年

退藏院藏

经过三代足利将军对中国艺术品的大力收藏,宋元画作品无论是在质上还是在量上都甚于前代。随着日本收藏者和欣赏者对宋元画知识和价值的进一步了解,他们对宋元画的认识和欣赏趣味也发生了根本性的改变。到了室町文化盛期,人们对禅画的热情逐渐冷淡,欣赏主流转向了更为正统的“南宋院体画”。这种显著的变化体现在相阿弥等人编撰的《君台观左右账记》中,该书收录中国画家177人,著录者对其进行简单介绍,并分类评品,其中上部载49人,宋徽宗、梁楷、李迪和李安忠4位画家居于最高位—“上上上”品。

宋画的接受与变容

在武家成为文化主导者时,宋元画鉴赏风气扩展到社会各阶层,尤其受到以足利将军为中心的武士阶层的青睐和赞赏。室町时代,以贵族、武士、茶人和学者组成的权力者和文化担当者,与之前以京都公家社会的艺术欣赏者在各自生活中根植的审美趣味各有差异,他们对宋画作的欣赏、评价、内涵意义的理解都发生了变化。

牧溪《观音·猿·鹤》

牧溪《观音·猿·鹤》

日本大德寺藏

这3件牧溪作品与禅宗并无直接关系。然而,从另一方面来讲,正是这一点体现了禅宗灵活多样的禅法。对于修行者来说,世间万物都蕴含禅机,皆可作为引导观看者达到参悟的目的和顿悟的境界

《书院饰次第》主要记载了足利将军家书院内“唐物”的装饰规范和模式,尤其是茶室等空间中器皿、书画的搭配装饰,其对后世的书院摆设都有重大的影响。《书院饰次第》记载了将军家会所、茶室、装饰物和挂物的法式以及从宋元泊运的器物组合,从中可窥见从北条政权到新兴的室町政权绘画装饰所发生的转换,新型绘画装饰、欣赏模式的实际状况,不同的装饰模式具有不同的象征意义。室町时期的建筑空间和室内装饰品的位置关系都形成一种特定的礼仪空间,这种礼仪空间也反映、体现了当时的政治权力状况。对新兴的幕府政权来说,这种礼仪功能具有重要意义,它是武家政治实权的强化和权威的展示手段之一。就客殿内的装饰来说,其空间构成具有明确的礼仪位置关系和理想化形式,绘画作为其中重要的装饰品,不仅受到建筑空间的限制,也体现出这种身份关系。

宋画输入日本后,因日本的生活方式和家居形式与中国相差甚远,并无符合此种观赏方式的场所,因此,作品的用途受到限制。为了适应日本的建筑空间和鉴赏方式,日本欣赏者对画作的形制进行了积极的改变。日本学者田中丰藏提出,其中最突出的一点就是“异种配对”。所谓“异种配对”是指日本收藏者对传入的宋元画进行配对组合,画作不以单幅的形式出现,而是以形制匹配的挂轴共同组合,形成一种特殊的挂轴样式,成为日本独有的装饰、欣赏方式。

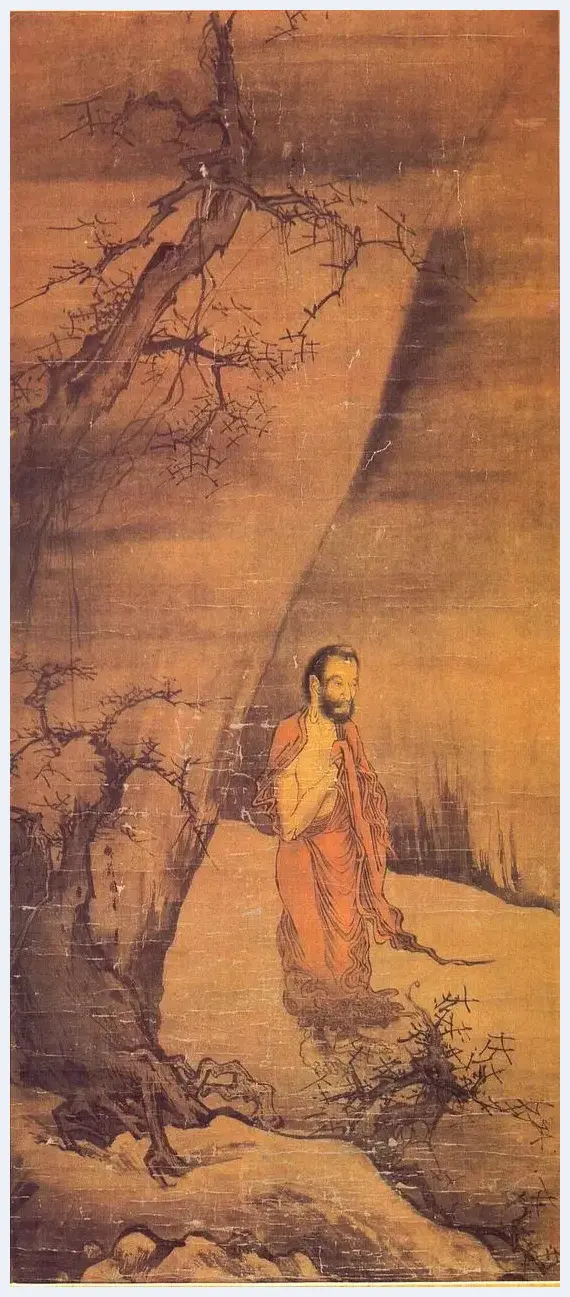

“宋元画”在日本形成“异种配对”的主要原因是受到佛画组合形式的影响,这一风气最早由渡宋僧传至禅林。成套的道释画作品一般为三幅一对,如《释迦三尊》《阿弥陀三尊》,就如盛行的雕塑组合一样。沿此规律,日本欣赏者和收藏者将其普及到其他作品中。室町初期,配对作品主要表现为同一体裁、同一风格的对幅、三幅、四幅或者更多幅作品相组合,装饰在客厅或者茶室的床间。原本双幅或者四幅一组的宋元画,例如“四季山水”“琴棋书画”这样的作品在加入各种中幅后,它们就形成了新的三幅一对或者五幅一对的组合。在《御绘御画目录》中就收录了众多三幅对和五幅对的例子,配对形式在这一时期尤为盛行。大德寺所藏牧溪的三幅对作品《观音·猿·鹤》、梁楷的三幅对《出山释迦图》及“山水”系列就是这种情形的反映。想必这也是日本欣赏者对中国文化特殊理解所产生的结果。

梁楷的三幅对《出山释迦图》

梁楷的三幅对《出山释迦图》

除了进行这样的配对处理,室町时期的鉴赏者还会根据宋画的展示空间,对其进行裁剪。东京大学中国绘画史研究专家小川裕充教授对《潇湘八景图》进行了深入细致的研究,他从现存四幅真迹上的虫蛀小洞等方面进行推断,认为《潇湘八景图》的确曾是一幅长卷,传入日本时分成了两卷,经过数百年的历史风云,如今八景已各自分离成单独的挂轴,且其中四景已遗失,仅存四幅。他们均藏于各大公私机构中,列为“国宝”或“重要文化财”。

有裁剪也有拼合,东京根津美术馆收藏了一件马麟的《山含秋色图》,从现存的画面来看,画幅的原样应该是对幅的册页,一边是画,一边是题诗。美术史家高居翰推测是日本茶道师将画作变成了立轴的形式,用于茶道。

在这种转变的过程中,绘画本身的内涵也在发生变化。室町时期,宋画由此前以宗教参拜为目的的实用装置,向纯粹作为欣赏陈列装置品逐渐转换。在新模式的转变过程中,画家的社会身份和地位成为收藏和装饰的关键。例如,被归为梁楷所作的《六祖撕经图》本为禅宗题材作品,丰臣秀吉拥有该作后,将其视为纯粹的鉴赏性绘画作品,成为秀吉在各种场合展示和夸耀的名品。作品本身所包含的宗教寓意已经变得淡漠,欣赏者看重的是作品体现的艺术性。

对于此种审美差距,最极端的当属因陀罗的画作。画家因陀罗的作品完全忽视造型,以简朴的笔致为主,在日本遗存了一大批非常具有个性的作品。然而,中国画史对此没有留下任何相关资料,但因陀罗的画在室町时代极受尊重。

长谷川等伯

长谷川等伯

《松林图屏风》

纸本水墨(十二屏)

安土桃山时代

东京国立博物馆藏

长谷川等伯用深浅不一的墨色描绘呈现弥漫在雾气中错落有致的松林景致,浓墨用以点皴繁茂的松树树冠,随着整株迤逦向下,墨色层层渐变。远景里的某些枝干仅用淡墨灰蒙成片,烟雨之气用墨渲染而成,在略微泛黄的纸本上蔓延开来雾气、灰霾、烟云以及烟雨相交的通透感

在“同朋众”中,能阿弥、艺阿弥、相阿弥三代,在室町水墨画的创作中占有一席之地。他们高超的绘画技巧,很可能得益于大量接触室町将军家族所藏名画的机会。根据当时的记录,能阿弥是一位精通书、画、茶诸艺的“明人”(意指有识之士),艺阿弥和相阿弥则被唤作“国手”“国工”。人们对这3位的评价之高,可见一斑。能阿弥的《白衣观音图》运笔为牧溪风格,线条硬挺而严谨。其笔法和墨法来源于宋代文人绘画,结合了日本式的构图和情调,开创了阿弥派的独立风格,推动了水墨画的日本化进程。

文 / 季英伦

宋徽宗(传)《秋景山水图》

宋徽宗(传)《秋景山水图》

绢本设色

127×54.5cm

金地院藏

日本水墨画的兴起

室町时期,梁楷等画家的作品经历了从宗教性绘画到鉴赏性绘画,从禅寺的庄严场合到个人空间的赏玩场合,从传统装饰模式到新形式这样的转换过程,实际是新旧文化、新旧政权争夺所产生的结果之一。它是武家势力出于政治权力的考虑,是培植新文化的方式之一,从而使其成为展示权威的手段,从各方面强化足利一门的政治实权。

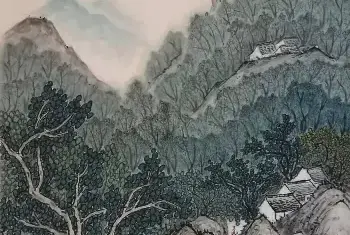

以武家独占的封建政权,将以数百年贵族生活为据点的京都转移到足利将军的室町幕府。镰仓时期、室町时代的绘画在宋元尤其是南宋画的影响下,勃兴了以水墨为主的新绘画样式,即“汉画”,也称“水墨画”,以此对应的“倭绘”则称为“大和绘”。室町时期的水墨画艺术,在内容上直接继承南宋院体画和禅宗业余水墨画,出现了许多水墨画大师,他们一方面继承宋代绘画,一方面结合本国传统,在继承和融合之间,形成了不同的流派和样式,形成了中世武家社会的艺术,也形成了独具特色、影响深远的室町文化。

![盛唐时代的山水情怀[图文] 盛唐时代的山水情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nixx14l101v.webp)

![孟云飞:挥毫泼墨绘丹心[图文] 孟云飞:挥毫泼墨绘丹心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plvb0uzmbb3.webp)

![很多画家缺的不是技术而是经验[图文] 很多画家缺的不是技术而是经验[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d3doskrzpji.webp)

![歙县博物馆藏明代金器赏析[图文] 歙县博物馆藏明代金器赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ky0nxoprl5e.webp)

![是谁盯上了古书画收藏[图文] 是谁盯上了古书画收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1aneilseeb2.webp)

![當代人民藝術家林小枝——近作與插圖專輯[图文] 當代人民藝術家林小枝——近作與插圖專輯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0dem0lov5d.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家陈兵国画鉴赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家陈兵国画鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0z3geem5kyb.webp)

![一生只为一个女人画肖像的艺术家莫奈[图文] 一生只为一个女人画肖像的艺术家莫奈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4quh40akwnp.webp)

![秀逸润津沽,内蘊求澹然:品王少桓花鸟画艺术[图文] 秀逸润津沽,内蘊求澹然:品王少桓花鸟画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iqmlbmggoyc.webp)

![周理真:领悟内心不同的光芒[图文] 周理真:领悟内心不同的光芒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zfxmdjmmtyp.webp)

![掀起越窑青瓷收藏热[图文] 掀起越窑青瓷收藏热[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lfcc52b0xno.webp)

![作画反复“修改”是一种好的状态吗?[图文] 作画反复“修改”是一种好的状态吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hikckwo0ejq.webp)

![天地玄黄,金墨无界—— 俞志华在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界—— 俞志华在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4yw21qpxo0q.webp)

![陈传席点评文人画家溥心畲[图文] 陈传席点评文人画家溥心畲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mq30y5v3dco.webp)

![工绘如梅 恰之若宜—梅琦作品赏析[图文] 工绘如梅 恰之若宜—梅琦作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4tgye2lcuc2.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)