里希特《新闻照片》地图集(Atlas),51.7x66.7cm,1963年

里希特《新闻照片》地图集(Atlas),51.7x66.7cm,1963年

全球化时代以来,当代艺术界的主宰者大都是英美艺术家,比如安迪·沃霍(Andy Warhol)、杰克逊·波洛克(Jackson Pollock),弗朗西斯·培根(Francis Bacon)。然而,近年来德国艺术家获得了前所未有的成功,战后新表现主义艺术家到到德国统一后的莱比锡画派,从战后的绘画大师们到新的观念、行为艺术家在最近几年都引领当代艺术潮流,拍卖行情也持续上涨,不断成为媒体上的热点话题。当代艺术界对德国艺术的偏爱,特别是对德国具象绘画的推崇,成为一个格外引人注目现象。

老画家的新活力

在2017年3月索斯比的当代艺术拍卖上四分之一以上是里希特(Gerhard Richter)、波尔克(Sigmar Polke)、巴塞利兹(Baselitz)和基弗(Anselm Kiefer)等人的架上绘画作品。尽管他们不再是新生代,不过这些已经70、80多岁的老艺术家们的旧作却焕发了新生。其中,里希特在一直是德国艺术市场的主导者,在国际当代艺术界知名度最高,影响力也最大。2015年2月,他的《抽象绘画》(Abstraktes Bild)在伦敦创下3004万英镑的记录,成为当今在世的画价最高的欧洲艺术家。

在模糊与清晰之间、具象与抽象之间的里希特

里希特单枪匹马地革新了战后的欧洲绘画,对具象和抽象进行了同等的继承和批判。他的折衷主义艺术观跨越了60年,有时画抽象,有时画具象,更多的时候关注摄影的“模糊”,在幻觉与现实之间寻找平衡。里希特的照片画最能体现他的独特风格。自1962年开始,他开始收集整理二战以来的老照片。这些照片有报纸和杂志上刊登的,也有他自己拍摄的,其中有报纸上刊登的重要事件,有历史上的政治领袖、文化名人,也有日常生活中的普通人,甚至还有商业杂志里刊登的一些色情照。里希特把它们称为《地图集》(Atlas)。它们打破了线性叙事,发掘出历史的更多层面。根据这些照片,里希特创作了自己风格独特的照片画,画面影影绰绰,仿佛在记忆与现实之间晃动。

里希特《鲁迪舅舅》(Uncle Rudi)布面油画,87x 50cm,1965年

里希特《鲁迪舅舅》(Uncle Rudi)布面油画,87x 50cm,1965年

《鲁迪舅舅》(Uncle Rudi,1965)描绘的是与他母亲关系最亲近的一个弟弟,他上战场后几天后就去世了。在照片上,他穿着纳粹的军服,自豪地站在镜头前,脸上流露出喜悦之情。画面模糊而又阴郁,如同战争时代的记忆本身。无论是在当时的东德还是西德,这都是一段人们想要忘却的记忆。里希特却用照片画把这段可能会被遗忘的历史发掘出来。

生于1932年,希特勒上台之前的一年,里希特和他的同龄人都被要求加入希特勒的青年团。二战中,他的两个舅舅都死在战场。他的父亲也参过军,是战争的幸存者。他的姨妈因患有精神病而被纳粹施以安乐死。在里希特快到13岁生日时,3600架英国和美国的战斗机在他的家乡德雷斯顿丢下超过50万枚炸弹,25000人被炸死,他躲在城外幸免于难。苏联军队随后迅速占领了东德。1963年,里希特画的那架喷气式战机仿佛是从自己的脑海中飞出来的。

在战后的东德,里希特毕业于德累斯顿的艺术学院,创作社会主义现实主义风格的大型壁画,描绘工农兵和英雄,宣扬共产主义理念。1959年,当里希特在卡塞尔文献展上看到波洛克那样的美国抽象表现主义作品时,受到极大震撼。1961年,他逃到西德,进入著名的杜塞尔多夫美术学院学习。在西德,里希特发现这里的艺术也未必能摆脱意识形态的局限,尽管没有那么明显的政治意图,图像的创作依然有隐性的目的,比如用于大众商业广告,赞美资本主义消费社会的富有。他与其他几位东德来的艺术家巴勒莫(Blinky Palermo)和波尔克(Sigmar Polke)等人共同创立了德国版的波普艺术——资本主义现实主义(Capitalist Realism),既嘲讽美国波普,又针对社会主义现实主义。

里希特《约翰逊总统安慰肯尼迪夫人》(President Johnson Consoles Mrs.Kennedy),布面油画嵌于卡纸上,1963年

1963年,里希特画了一幅有明显政治内容的照片画《约翰逊总统安慰肯尼迪夫人》(President Johnson Consoles Mrs.Kennedy)。图像源自于著名摄影师斯托顿(Cecil Stoughton)拍摄的一组新闻照片,记录了1963年11月22日,肯尼迪总统在达拉斯遇刺身亡后,副总统约翰逊赶到达拉斯机场,在空军一号总统专机的机舱里宣誓就职的场面。西方各大媒体的头条都刊登了这组照片,特别突出了站在约翰逊总统身边,突然失去丈夫的杰奎琳﹒肯尼迪(Jacqueline Kennedy)。照片上,杰奎琳低着头,头发遮住了大半个脸,没人看得清她的面部表情。这样一张照片既不是煽情的图片,也不仅仅是历史性的记录,而且隐藏着意识形态的重要信息。在冷战高峰期,猪湾事件和古巴导弹危机余波未平之时,美国肯尼迪总统被暗杀这个事件从一开始就充满了悬疑。这时美国任何内部混乱的迹象都会对西方阵营造成灾难性的影响。正如麦克卢汉(Marshall McLuhan)在1964年所指出的:冷战是一场信息与图像的电子战斗。在这张时事照片上,杰奎琳出现在新总统的就职仪式上的重要意义在于:向世界显示出美国权力交替的秩序感和延续性。

里希特的画看似轻描淡写,突出了笔触,弱化了人物的轮廓,特别是画面的下方,新总统和前第一夫人的身体隐没在一大块模糊的灰黑色之中。在那个写实代表苏维埃体系,抽象代表西方资本主义的时代,里希特用模糊的写实柔化了现实,以抽象的再现反对抽象的形式,有意识地消解了其中的固定含义。

里希特《1977年10月18日-死亡一》布面油画,62 cm X 73 cm,1988年,纽约现代艺术博物馆

里希特最著名的政治题材作品是《1977年10月18日》(1988)系列油画。以照片为依据,他描绘了德国红色旅组织班达-曼霍夫集团成员的被捕和死亡。班达-曼霍夫集团是冷战期间德国著名的极端左翼青年组织。他们曾经绑架并谋杀了德国工业部长施莱尔。在德国和当时的西方阵营眼中,“红色旅”是社会主义阵营的恐怖组织;而在“红色旅”眼中,施莱尔就是资本主义权力的一个代表。里希特用看似疏离、冷静的方式处理了班达-曼霍夫集团领导者被捕、死亡和葬礼这组悲剧主题。画面上黑白照片式的再现性给人以现场的、冷漠的真实感,但是渐进的、如同对不准焦距产生的模糊效果和阴郁色调又令人感受到悲凉的情绪。这组作品仿佛葬礼上的哀乐,寄托着画家对热血青年之死的同情,以及对这种幼稚的革命激情背后残酷的意识形态斗争的深刻反省。

里希特《一月、十一月和十二月》1989, 布面油画,每幅320 cm x 200 cm ,美国圣路易安纳艺术博物馆

即便在1989年,柏林墙倒塌,苏维埃解体,冷战结束,西方世界乐观主义弥漫的时期,里希特的抽象风景画《一月、十二月和十一月》(January,December and November,1989)依然体现着阴郁的感觉。灰暗的色调、巨大的画幅、祭奠性的三联画形式令人感觉到悲剧性的崇高。这幅三联画回顾了1988-89年秋冬季节,德国柏林墙倒塌之前令人焦虑的政治局势和之后前途未卜的不安情绪。

经历过纳粹时期、苏维埃政权和西方资本主义体制,里希特看到艺术以不同的方式为意识形态服务。他关注政治,用艺术介入政治,但拒绝任何明确的答案,就象他在1993年的一次访谈中所说:“我模糊事物,使各种东西同等重要或同等不重要。”里希特近期倾向于抽象的方式,用橡胶滚轴在大型画布作画,进一步跨越清晰与模糊之间的界限,令人恍惚于数码时代的精确与虚构的真实之间。他为科隆大教堂创作的玻璃镶嵌画,同样令人联想到数码相机拍摄的照片中,细节中呈现出的模糊点阵。在这个高科技的时代,里希特提出了一个重要问题:用电子技术拍摄的照片真的比中世纪和文艺复兴时期的宗教画更能接近真理吗?与观念艺术家博伊斯一样,里希特的作品充满了对现实社会的批评和挑战,无论是他的抽象画还是具象画。

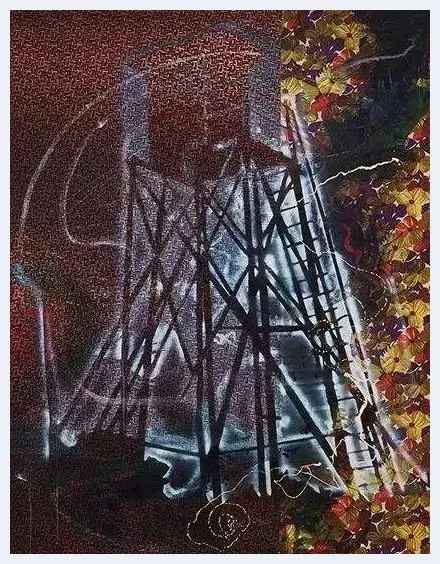

西格玛尔·波尔克《Watchtower》

西格玛尔·波尔克《Watchtower》

西格玛尔·波尔克《丛林》,1967年

西格玛尔·波尔克《丛林》,1967年

资本主义现实主义的发起者——波尔克

和里希特一样,西格曼·波尔克(1941-2010)也是二战后从东德逃到西德,在杜塞多夫美术学院学习的艺术家。东西方两边生活的经历使他清楚地看到商品泛滥的资本主义体制与商品限制的共产主义体制之间的鲜明对比。60年代,波尔克与里希特共同发起了资本主义现实主义运动。他的《巧克力画》(Chocolate Painting1964)借用了波普风格,但是与安迪﹒沃霍所描绘的“坎贝尔的汤罐头”不同,波尔克去除了巧克力的商标,消除了品牌身份的神圣性,呈现出它原有的平庸和甜腻,并且以这种方式嘲笑了资本主义推崇的个性和独特性。在这幅画上,波尔克还表现出了把具象与抽象结合起来的兴趣,在大众文化图像与精英艺术之间制造出对抗的张力。这样的画面呈现出一种超现实的效果,使现实的真实性受到质疑。

西格玛尔·波尔克《兔女郎》150 x 100 cm,1966

西格玛尔·波尔克《兔女郎》150 x 100 cm,1966

波尔克还借用利希腾斯坦作品中常见的印刷品中的“本戴点”,但是不同于美国波普艺术家的是:波尔克的“本戴点”大小不一,不是用来简化图像,而是用来使图像模糊或者变形,令人觉得原本稳定可靠的印刷技术变得不可信赖。波尔克的代表作《兔女郎》描绘了一群《花花公子》杂志上常见的女模特。远看她们与广告杂志中的性感女郎没有什么不同,但是近看会发现,她们的面部细节夸张变形,如同怪物的一般。波尔克用这种方式嘲笑了拜物主义,揭示了商业图像对人的物化。当这个图像被放大呈现时,会令观众感到不适,并迫使他们重新审视自己习以为常的观看方式。

在《观望塔》(Watchtower)中,波尔克再次挪用现成图像,把抽象形式的观望塔绘制在日常用的普通的印染花布上。他用印照片的材料银氧,来描绘塔上如鬼影般的闪光,令人想起纳粹在二战中的集中营和分隔东西德国的柏林墙,同时也隐喻了商品社会潜藏的危险:你被监视着,却不确定被谁、被什么力量所监视。

复兴的德国新表现主义

在当代具象艺术中,德国新表现主义一直是最重要的一股力量。当代绘画大师安基弗、巴塞利兹和伊门多夫等都是新表现主义的代表。20世纪70年代,以美国为中心的极少主义和观念艺术在国际上风行一时。德国的新表现主义者却反其道而行之。他们主张回到架上绘画,在过去的文化传统,特别是被纳粹压制过的、德国表现主义传统中寻求新的艺术灵感,在具象艺术中表现出前卫的反叛性。

安妮﹒伊姆霍夫《浮士德》。2017年。装置和行为艺术表演现场(邵亦杨拍摄)

安妮﹒伊姆霍夫《浮士德》。2017年。装置和行为艺术表演现场(邵亦杨拍摄)

《浮士德》的“性冷淡风”

在2017年第 57届威尼斯双年展上,由安妮﹒伊姆霍夫(Anne Imhof,b,1978)创作的《浮士德》为德国馆国家家馆赢得了金狮奖。这是一个伴随着金属音乐的、长达5小时群体行为表演作品,从视觉呈现到即兴演唱,多重形式相互重叠。作为创作者和导演,伊姆霍夫允许表演者自由表达,即兴发挥,表现身体的扭曲和对抗。表演者们不时发出的动物般的哀嚎令人想起当代艺术家弗朗西斯﹒培根的画面中血肉模糊的人物。

这件作品的玻璃结构也类似于培根作品的透明框架。伊姆霍夫用透明玻璃板把地面垫高,把空间分割开来,突出了玻璃的硬度和脆弱,透明性、流动感、冰冷感和脆弱的潜在危险,同时也分割出内与外、上与下的边界,表现了一种隔离的冷酷。这种冷酷也同样反映在面无表情的表演者和相互拥挤的观看者身上。所有的表演都在玻璃隔板上进行,观众在透明的平台下面,紧张地看着表演者,而表演者并不与观众对视或对话。他们背负着沙袋、药瓶和绷带等设备,在严格限定的狭小空间中做伸展、对抗和搏击等各种探索身体极限的表演,动作时而激烈、时而静止、时而柔和、时而野性。在观众眼中、手机镜头中和媒体的再现中,表演者的身体仿佛是所规训的机器,被看不见的结构所限定的材料,被不断复制的消费图像和数码产品。

“性冷淡风”是2017年的时尚,作品的冷酷感与历史上新古典主义和现代主义的理性主义形式遥相呼应。威尼斯双年展上的德国馆是1938年纳粹设计的新古典主义建筑,加上内部加建的透明玻璃结构,具有一种冰冷的秩序感。与之抗衡的是年轻表演者们的内在能量,他们的演唱、舞蹈、摔打、攀援等动作使整个空间活跃起来,如伊姆霍夫所说:“每个人都在表演自己。没有角色,没有主角,完全是每个表演者自己的能量使作品如此有力。”其中一位面色苍白的女性表演者突然唱起歌来,没有伴唱和音乐,这种发自肺腑的声音格外震撼,在停止演唱之后,她的声音在空旷的空间中回荡许久。被锁在馆门外柱廊外德国短毛猎犬也不时发出凶猛的狂吠,这种声音模糊了驯服的与野性的、公共机构和个人生活、自然生命与社会政体的之间的界限。

“浮士德”这个题目来源于德国文学家歌德的经典小说。在德语中,它还有拳头的意思。与歌德的《浮士德》一样,这件作品用当代的创作方法反映了人对自身、社会和历史的深厚思考,同时,它还像一记重拳,表现了在政治、经济和科技限制下,充满激情的自然生命与极度冷漠的体制结构之间的持久对抗。

回望历史的当代

21世纪以来,德国当代艺术涌现出巨大活力,尤其是在2008年经济大衰退之后,随着意识形态、宗教矛盾的日益激化,战争危险的不断升级,艺术市场的回落,德国引领的当代艺术上呈现主导地位。年轻一代的德国艺术家不断尝试跨越各种媒体之间的界限;解决绘画与装置艺术之间的矛盾,打破当代与传统的对立,在当代问题中融入了对历史的反思。这个有关当代的概念延续了波德莱尔对“现代”的感知:“稍纵即逝、难以捕捉”。它挑战了传统价值观和循环的时间概念,同时对过往的一切传统都有所回顾。如阿甘本所说:在宇宙空间不断扩展中,原本明亮耀眼的星系会变得遥不可及,而当我们在这茫茫黑暗之中,去捕捉那无法触及的光束,即是当代性的追求。德国当代艺术的活力令人看到:前卫需要突破,但不是一味向前看;当代也不是一个终极问题,既反响着古代的回声、也折射出未来的投影。它最终体现在艺术家们用各种媒体所展示的真实的体验上。

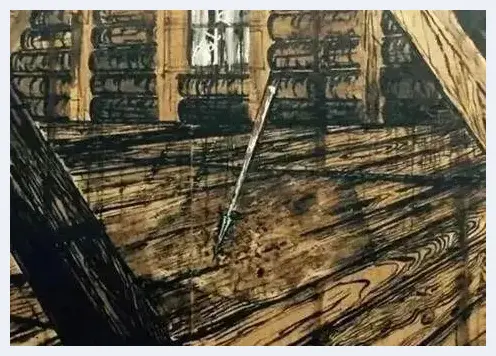

安塞尔姆·基弗《帕西法尔 III》1973

安塞尔姆·基弗《帕西法尔 III》1973

历史的反思者——基弗

安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer b.1945)强有力的图像是对于德国历史、土地、神话的忧郁评论。他的表现派艺术语言承接了德国表现主义传统,而巨大的尺幅令人想起美国抽象表现主义的画面。基弗的《帕西法尔》(Parsifal)(1973)系列包括四张巨大的画面,与瓦格纳最后的歌剧“帕西法尔”同名,主题来源于13世纪德国诗人沃夫兰·冯·艾森巴赫(Wolfram von Eschenbach)的浪漫史诗中寻找圣杯的青年英雄。画家借用自己在阁楼上的画室为背景,以房间中厚重的木板构架、门、窗、床、剑和矛等来象征英雄的出生、成长和事迹,试图追溯日尔曼民族古老的精神源泉,以拯救德国当代的精神文化。

作为战后出生的德国人,基弗用自己的艺术反思二战给德国留下的历史问题。他在70和80年代的作品,经常表现战争的创痛和精神重建的需求。《三月的树丛》(1974)描绘了荒芜的郊外风景,被烧焦的大地、荒原和斑痕累累的枯树,给人以毁灭的印象,仿佛是战争留给德国人乃至全人类精神的伤痕,同时也表现了在春天里的新生,一切重头再来的希望。

基弗《你的金色头发,马格丽特》1981

基弗《你的金色头发,马格丽特》1981

基弗《马格丽特》1981

基弗《马格丽特》1981

《你的金色头发,马格丽特》(1981)和《你的灰色头发:苏拉米斯》(1983)这组油画的题目来自罗马尼亚犹太诗人保罗·策兰(Paul Celan)的名句,写在以纳粹集中营为背景的诗篇《死亡斌格》(Death Fugue)之中。玛格丽特,是雅丽安人女性的象征,基弗把金黄色的稻草加入画面中,点亮了“你的金色头发”这个主题。苏拉米斯,象征《所罗门之歌》(Song of Solomon)中犹太女性,她的存在表现为黑色的阴影,唤起了德国人关于种族大屠杀的集体记忆。

《你的灰色头发:苏拉米斯》描绘了柏林的纳粹纪念馆。这个砖石结构的建筑在1939年建成时曾被纳粹用来祭奠战争中死去的德国士兵。基弗把它描绘得古老斑驳、如同圣殿。巨大的黑色画面令人想起犹太人的灭尸炉。画面中心的祭坛上那不灭火焰仿佛是艺术家对历史的永久反省。画家使用了大量的铅来表现白色的光芒。在中世纪的炼金术中,平凡的金属铅被认为可以转化为金,而炼金的过程象征死亡和重生。

基弗《苏拉密斯》油彩、丙稀、乳剂、虫胶、帆布,1983年

基弗《苏拉密斯》油彩、丙稀、乳剂、虫胶、帆布,1983年

受到博伊斯的影响,基弗经常在他的作品上直接添加日常的、自然界中的原始材料,比如:稻草、铅、玻璃、木屑等等,制造出厚重的肌理效果,这些材料在画面中不仅呈现很强的物质存在感,同时也体现了深层的精神隐喻。艺术家仿佛是炼金术士,希望能够通过德国传统的精神力量来救赎当代社会。

1991年,基弗创作了《烧焦的议会大厦》,令人想起德国1933年纳粹火烧议会大厦那关键的一幕,包含着大量的历史记忆。画面上被烧焦的建筑的暗示着逝去的历史,同时也预示着劫后余生的希望。

反叛者巴塞利兹

巴塞利兹(Georg Baselitz,1938-)的作品同样反映了对德国历史和未来的思考。在《反叛者》(1965)中,他引用了瓦格纳英雄史诗中的人物,但是这个形象不再是一个完美无缺的英雄,而更象是一个和平斗士。他的身上遍体鳞伤,而手里拿的是画笔、颜料盘而不是枪。60年代中期,正是德国社会以美国消费主义为模式重建,经济得到迅速恢复和发展的时期。画家用这个反英雄主义的形象追溯德国历史上的浪漫主义精神,期望对德国战后精神的缺失进行救赎,同时也是对肤浅的消费主义的一种抵制和反抗。

巴塞利兹还以颠倒的通常色情化的图像著称。他用这种方式来探讨艺术中再现与抽象之间的矛盾关系。用颠倒图像的方式,画家去除了画面的主题、意义、再现性,迫使观众关注画面纯粹抽象的特征。但是由于画家运用了非常写实的艺术语言,观众欣赏这种颠倒的图像与欣赏一幅抽象画之间仍然有着很大不同,在欣赏画面表现性的笔触、色彩等形式的同时,观众仍然无法忽略具象形体的存在。

《拾穗者》(1978)画法粗犷,有强烈的表现主义风格,画面上甚至有画家用手指涂抹过的痕迹。巴塞利兹象是把米勒的名画颠倒过来。在画面左上方,太阳像一个燃烧的火球笼罩在一个孤独的人身上。这是一个裸露的、如动物一般生存的反英雄形象。对巴塞利兹而言,孤独的个体是赎罪的核心。这种颠倒过来的图像令人感到不安,揭示了战后德国经济的飞速发展与空洞的精神追求之间的反差。用颠倒的图像,巴塞利兹颠覆了文化、艺术的传统叙事方式,既反对再现性艺术的文学性、情节性,也反对抽象的形式主义在意义上的缺失。他用挑战性的姿态表明:艺术的重要意义不在于表现形式,而是揭示人类生存的问题。

![新时代墨彩瓷绘的创新性发展[图文] 新时代墨彩瓷绘的创新性发展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lijcknrfc31.webp)

![治或不治这是个问题[图文] 治或不治这是个问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lticn11urki.webp)

![扬州八怪怪在什么地方[图文] 扬州八怪怪在什么地方[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/owppzs0cbht.webp)

![行家指路:捡漏有说法、淘玉有套路[图文] 行家指路:捡漏有说法、淘玉有套路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5vsbz5excw0.webp)

![回归心灵的家园[图文] 回归心灵的家园[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovuelchkhz1.webp)

![豪放苍劲 浑厚超逸——画家张伟大写意花鸟画赏析[图文] 豪放苍劲 浑厚超逸——画家张伟大写意花鸟画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/scvzb30grdu.webp)

![年画的历史起源与发展创新[图文] 年画的历史起源与发展创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4hvoir2rotd.webp)

![谈苏东天书法的笔法继承与创新发展之道[图文] 谈苏东天书法的笔法继承与创新发展之道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x1vot0u1aso.webp)

![手工地毯:冷门藏品却有极高价值[图文] 手工地毯:冷门藏品却有极高价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rg5c3s4btp2.webp)

![赵晶:细释文人画[图文] 赵晶:细释文人画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awcdjlnzs4d.webp)

![华山李澎书法小楷作品展示[图文] 华山李澎书法小楷作品展示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uygie1423k5.webp)

![书法创作中的刻意与随意[图文] 书法创作中的刻意与随意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0ke22qf0vr.webp)

![雕塑或为下一收藏热点[图文] 雕塑或为下一收藏热点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dazt0d2woeb.webp)

![解读潘玉良的中国画:从白描到彩墨[图文] 解读潘玉良的中国画:从白描到彩墨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qxabpia12gg.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”王驾林艺术赏析[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”王驾林艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ff3fveyp3xv.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)