| 中文名 | 《韩希孟宋元名迹册·扁豆蜻蜓图》 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 《韩希孟宋元名迹册·扁豆蜻蜓图》 |

| 时代 | |

| 门类 | 织绣品 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00133455-7/8) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

《韩希孟宋元名迹册·扁豆蜻蜓图》❖图片

《韩希孟宋元名迹册·扁豆蜻蜓图》❖简介

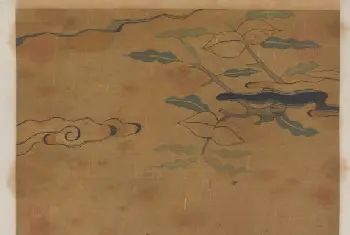

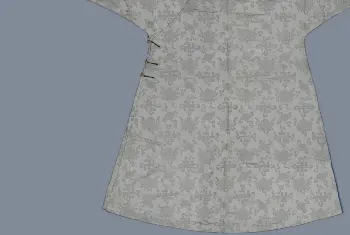

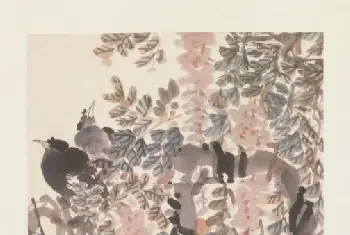

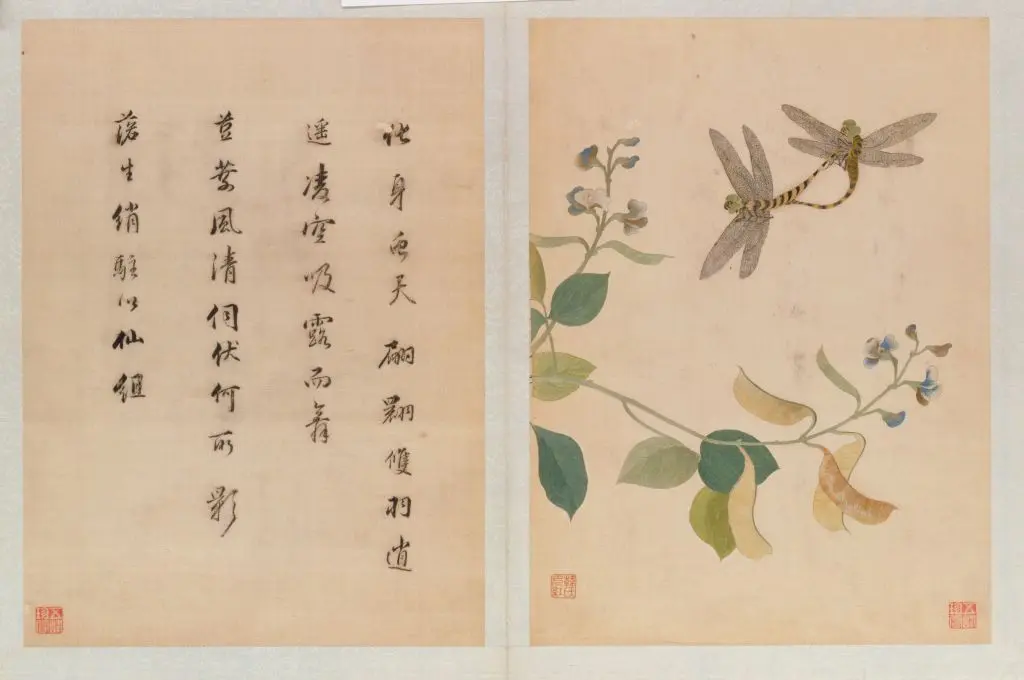

《韩希孟绣宋元名迹册·扁豆蜻蜓图》,明崇祯,纵33.4厘米,宽24.5厘米。

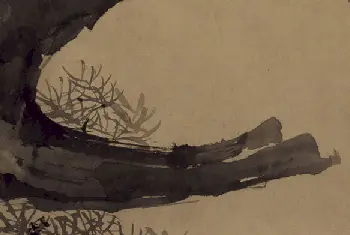

此图为《韩希孟绣宋元名迹册》之第七幅,在白色绫地上绣成。构图简洁疏朗,图中仅表现扁豆和蜻蜓两种物象,二者一动一静,动静相宜,组成了一幅和谐的画面,充满了大自然的生活情趣。

此图用多种手法绣成。豆花用平套手法和抢针法绣制,以使花色过渡自然。扁豆内缘用滚针勾边,背缘一侧稍薄,表现出扁豆的筋脉。豆籽运用了垫绣手法,鼓隆饱满,立体感强。叶子则大面积用散套手法绣制,同时也用斜平针和直平针,与之垂直相交的豆角则用横平针,以突出层次感。为使物象更具立体感和真实感,叶子色彩有深绿、绿和浅绿之分,豆角也有青、黄之别。作者劈丝运线,丝丝不苟,使每一根丝线和每一种色彩都传达出了生命的活力。叶片的青绿令人感受到夏日的生机,而枯黄的初泛业已传递着悄然而至的淡淡秋意。所谓“一叶而知秋”,触发观者无尽的联想,可谓画有尽而意无穷。画幅绣法最精之处在于对自由翻飞的蜻蜓的刻画,翼翅用丝纤细如毫,将其薄如蝉翼的半透明感表现得淋漓尽致,技法之精令人叹为观止。

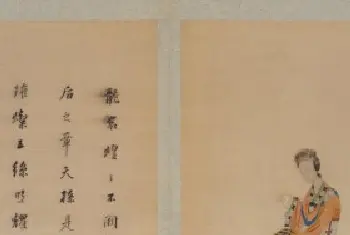

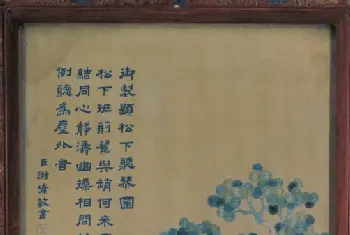

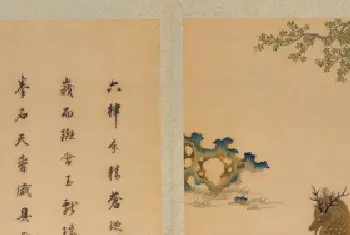

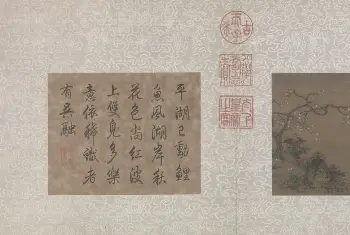

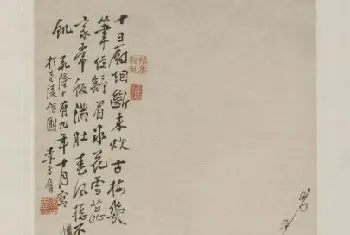

对页为董其昌题诗:“化身虫天,翩翾双羽。逍遥凌空,吸露而舞。豆叶风清,伺伏何所。影落生绡,驻以仙组。”

相关知识科普

韩希孟

韩希孟,名媛,武陵(湖南)人,顾名世孙顾寿潜之妻,明末著名的刺绣家。她擅长刺绣,工画花卉,却不以临摹形似为满足,而以追求“画绣”的神韵为目标,因此所绣人物、山水、花鸟均能达到静中寓动、神韵逼真的境界,备受世人欣赏,世称“韩媛绣”。

抢针

传统刺绣针法之一,又称“戗针”。按纹样形状分层刺绣,其针法有三类:从纹样外缘向内刺绣称“正抢”,从内向外并将绣线扣压成弧形者称“反抢”,绣一层空白一层称“迭抢”。抢针主要用于表现物象色彩的深浅变化,具有晕色效果,纹样层次分明,装饰性强。

滚针

滚针绣是两线紧『0525』,连成条纹,线条长短一律,但转折处针脚要略短,以便转折自如。第二针在第一针的中间处落针,将针迹藏在第一针之下,第三针在第二针的中间处,即紧接第一针的末端落针,依此类推。

垫绣

又称“迭绣”、“高绣”、“堆绣”、“凸绣”。在已绘花纹的织物下衬垫纸块、布头或丝絮等,以使花纹鼓隆,然后施绣,从而使绣品具有绣面高凸、立体感强的视觉效果。

平针

刺绣基本针法之一,是各种针法的基础。平针是将绣线在纹样内排列均匀整齐,不能重迭,不能露底,拉线轻重一致,达到绣面针脚匀、齐、平、密的艺术效果。

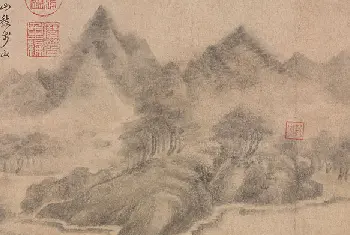

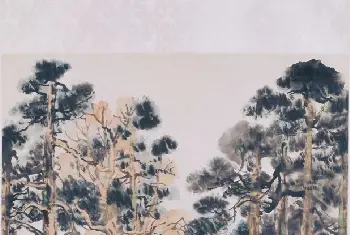

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。