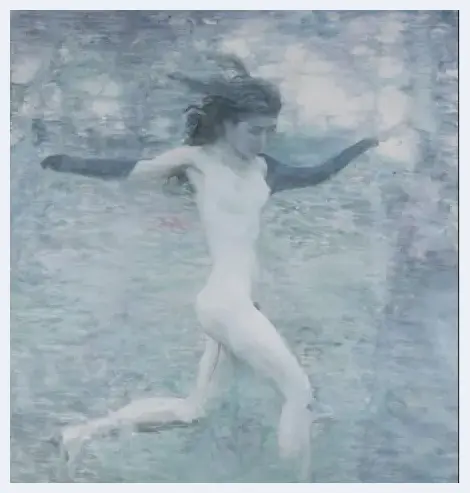

何多苓作品《兔子下山》

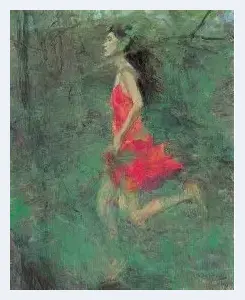

何多苓作品

在采访之中看得出来何多苓喜欢别人称他是潮流的旁观者,喜欢别人用抒情、萧瑟、神秘来作为他的关键词。“我都不太会画笑着的人”何多苓说。而这次的巡回展又要为他增加一个新的关键词——独立精神。

关键词——萧瑟

何多苓偏好画女孩子,她们大多数独处于画面之中,显得忧伤而孤独。“也有人问过我说,我这个女孩我看着一点都不忧伤嘛,为什么你画出来就那么忧伤?我想这可能也是我美学的一种体现吧。我觉得忧郁本身就是一种美,这是我赋予她的一种东西。我觉得忧郁是人类所有性格中非常可贵的性格,非常具有美学价值的一种性格,当然忧伤不等于悲伤,也不等于悲痛。广义来说它是一种美学状态,并不是一种生活状态的写照。这种东西是我不自主的流露出来的。”说道这里何多苓顿了顿才接着笑着说:“我都不太会画笑着的人”。

这多少会让人感到一些萧瑟。犹如元代的山水画中那种不经意间流露的萧瑟。问何多苓是不是喜欢元代绘画。何多苓突然来了交谈的兴致,高兴的说:“喜欢啊,当然很喜欢。”接着谈论到元代绘画中得萧瑟。“萧瑟,这个关键词是我非常喜欢的,但是很多人认为我在80年代之后就放弃了这些主题,但是我认为这种萧瑟作为一种心内世界的状态还是存在的。”何多苓说。

这让人不得不问何多苓:“你在生活中是一个悲观的人吗?”“我相当悲观。”何多苓毫不遮掩,但是说这话的语气又绝不悲伤。何多苓接着说:“但是在小事情上其实我还挺乐观的,但是总体来说我非常悲观。在判断一件事情上,我往往从悲观的一面来考虑。我觉得我又能看透这种悲观,比如很多事情是注定要发生的,我们是无力改变它的。这样想你反而会有一个比较好的心态。”

之所以说是萧瑟,不单单只是忧伤。还因为这是一个减法,不是一个加法,没有人群,没有热闹。“我的画是减法,我原来也画过(画面上有)很多人的画,但是只有那一副。后来我再画(画面上有多人的作品)最后还是把旁边的人去掉了,只剩下一个人。包括道具也是,都是少的不能再少了。我觉得这可能和我自己的性格有关系吧,我这个人骨子里面是一个非常孤独的人。”何多苓最后总结说:“我大量的时间喜欢独处,不是一个喜欢热闹的人。”

何多苓一直在强调他画得是个体不是一个群体。这不只是和他的性格有关系,还和他的人生观有关系。“我觉得这个世界还是由个体构成的,不是群体。而且我更看重的是个体,而不是群体。我更想要去表现个体的微妙之处。”何多苓可以说是一个对感情非常敏感的人,尤其是别人的情绪的变化和内心的转折。“我会很敏感,我会看的到,但是不一定会表现出来。”何多苓说。

何多苓,1948年5月生于成都。1973年毕业于成都师范学院美术班,1977年入四川美术学院油画专业学习,1979年入四川美术学院绘画系油画专业研究班,1982年毕业。上世纪80年代初,他的油画《春风已经苏醒》、《青春》、连环画《雪雁》等作品引起轰动。从那个时候到现在已经30年,何多苓的作品风格也几经变化,乡村题材,婴儿题材,到如今的兔女郎。“乡村是我80年代的作品,因为70年代末都在上山下乡。那时候给我留下了很深的印象,在四川下乡。而女性是我一直在画的,因为在我看来女性是特别适合我的表现对象,她很细腻,很敏感,表现力特别强。我作为一个男性从这个角度去看会有一些特殊的视点。作为一个造型艺术家,我觉得人的性格也好,气质也好,都可以通过非常具体的造型表现出来。这是我所做的得心应手的。”何多苓说。

在这次的新展上,有一张作品——兔子的诞生,情景仿佛维纳斯的诞生。“维纳斯的诞生,就是用那个,我那一批画就是想像当年对我有影响的画做一个回顾和致敬。用新的眼光和方式表现它。维纳斯的诞生本身是一个宗教题材,而且是充满了美与生机。而我的兔子的诞生却只有一个人站在水面中间,充满了孤独和荒诞。是紧张的、内敛的姿态,对外界充满了抗拒和不详的预感。我赋予这个画面另一个寓意。”依旧可以说萧瑟这个关键词是有效的。

问何多苓为什么会画兔女郎。这种感觉有人来看可爱,而有人看来有些色情。何多苓立刻打断,斩钉截铁的说:“我觉得我那个兔子耳朵一点不色情。”对于何多苓来说这是一个很偶然的创作。“我画的女孩头发飘起来有点像兔子耳朵。后来我把它作为一个符号画了下来,我发现这很有趣,一下子就变成了一种半人半兽的状态。感觉这个画面的意思又引申了一下。”

整个系列里兔女郎都充满了一个忧伤,孤独和凄惶。尤其是那副《兔子的诞生》。维纳斯的诞生有春神迎接,而兔子的诞生只有独自的凄惶。是不是我们远不如文艺复兴时幸福?“我自己很关心这个社会,但是我不在我的艺术中体现它,我并不赋予我的艺术那种沉重、重要的使用感。我不觉得艺术品能承载那么多得使命,说白了艺术品就是太平盛世的一种点缀了。”何多苓说的坦然。

关键词——抒情、神秘

“我成长经历中很重要的一段是我下乡在山区里的时候。(那个)山区是在川滇交界的地方,地广人稀。那个地貌对我的影响很深,而且我是长时间一个人在那里。那个时候我充分的体会到了神秘感。因为那个时候我经常一个人跑到山上去,被荒野包围着。或者晚上一个人躺在山坡上看星空。因为非常黑,所以你完全觉得自己就是被星空包围着。所以自然界那种神秘性,一直到现在都让我很激动。我觉得一个人永远为这些东西惊异,而不是习以为常。所以如果我的作品表现出了某种神秘性,那就是我的目的。”何多苓回忆那段时光语气多少有些兴奋。

于这种神秘同时出现的是一种带有哀伤的抒情。抒情是那一代人共同的情怀,但是随着时间的流逝,这种东西被表现得越来越少,越来越淡化。就像诗歌,已经是越来越“边缘化”的东西。但是到了今天何多苓的作品中还是有那种莫名的情怀。一个有意思的细节是这次何多苓新展“士者如斯”的策划人不是专业的美术批评家而是诗人欧阳江河。曾经有那么是一个时代,大家都生活在诗歌之中,没有那么印刷品,诗歌甚至是靠手抄来流传的。

“那个时候我和大多数人一样很喜欢诗歌,像是北岛啊……还有国外的一些诗人我都非常喜欢,有段时间还是非常入迷的。手抄诗歌,复印,我都干过,只是从来没有想过自己写诗。因为我擅长的还是图像的方式。我经常想去画诗,而不是写诗。”何多苓说。据说策展人欧阳江河与何多苓相识多年。上实际70年代末何多苓在四川美院读书时结识了当时正意气风发的年轻诗人,共同谈论诗歌、音乐与文学。随着时间的推进,这种情怀于很多人来说都已经淡化了。90年代再无浪漫情怀。而何多苓把那个年代的气质延续到了今天。

而如今“我觉得抒情其实和生活的关系也不大,可能我刚开始画画的时代确实是一个抒情的时代,那个时候诗歌也比较繁荣,整个社会也都比较年轻,人也不那么现实。社会也没有这么商业,大家还都有一些浪漫情怀。”接着何多苓全然坦然的令人惊讶,他说:“其实作为我自己来说,我在生活中肯定也是越来越现实,但是抒情作为我绘画的一种特质还是会一直表现下去。”他接着说:“当然我认为抒情也需要一个制度,需要节制。抒情不等于滥情,它是被深藏在里面的,不是表面上的东西。”

其实说到抒情,有那么一代人都受到过安德鲁·怀斯的影响。对于何多苓来说是他领着自己走上了抒情这条道路。“我可能是最早(受安德鲁·怀斯影响)的那一拨之一。这是非常偶然的事情,是一个中国的学者在《世界美术》上有一篇介绍怀斯的文章,里面登了怀斯的两幅作品。我看到的时候正是要做毕业创作的时候。看了之后真的觉得一见如故,马上就想要模仿他,而且感觉自己找到一种方法。”

其实正如何多苓所说怀斯在西方艺术史中是一个非常边缘的人物。主流美术史中都没有他的地位。“而且据我所知他是一个隐士。他是一个真正的隐士,跟我们完全不一样,他根本不会参加这种场合(接受媒体采访),他就躲在老家的农场里画画,别的地方都不去。在精神上来说,他比我们完善和彻底的多。”何多苓笑着说。“那你喜欢这次场合吗?”“不喜欢,但是作为一个社会的人来说我必须参加。”“那你想当隐士吗?”“不想,那种苦我是在受不了了。我甚至是一个城市的人,我还热爱在城市生活中去玩乐,不是每天把自己藏起来。你让我真的住在乡下我还受不了。”接着问他:“那再回到你每天躺在山坡上看星星的时候那?”“不行,那个时代我过不去了,当时我觉得非常好,非常享受。现在你让我去那呆几天我都受不了了。我们都已经习惯了城市的物质生活。”何多苓用他习以为常的语气回答倒。

“我们只是想在精神上成为一个隐士,所谓隐士就是独立嘛。尽可能不受到周围的影响。是思想上的独立,精神上的独立。”何多苓补充了这么一句。

关键词——独立精神

当我们提到独立精神的时候,就不得不提到这次新展的主题“士者如斯”。展览前言对“士”这个概念进行了阐释:“‘士’代表了更为广泛的文人阶层,他们是中国文化发展重任真正意义上的承担与执行者。并且相较于‘士大夫’,‘士’的精神更为朴实、自由、真诚与高贵……就当下而言,“士”的精神可以总结为自由精神、精英精神与当代精神。”用何多苓自己的话来说就是:“在艺术中最可贵的就是自由精神。”

就像前面说的那样,在中国当代,和那种诗歌的浪漫情怀一起消失的还有士知识分子这个概念。问何多苓觉得中国还存在所谓“知识分子”这个阶层吗?“有啊,我觉得我自己就是啊。”何多苓说,在他看来知识分子除了自由之外,还有就是带有批判性。但是接着他有些叹息的说“哎,其实严格来说我们都不算是知识分子,我觉得知识分子是很高的。”

而说到自由精神,何多苓曾一度以婴儿为题材创作了一批作品。巨大的婴儿形象对于一些人来说是骇人的。“其实婴儿严格来说是没有受到社会影响的生物,它更进阶人的动物性,是人类原初的状态。完全自我,赤身裸体,它面对这个世界想干嘛就干嘛。”或许是从那个时候开始,何多苓就已经开始考虑自由精神。“我当时画婴儿是因为偶然得到了一批婴儿的照片,我把它放大了看觉得很震撼。我就想要用成人的尺度来表现婴儿看看。虽然我是个父亲,但是我人生经历并不会对我这批作品产生什么影响。我画出来并不是说我特别喜欢婴儿,说实话,在生活中我有点怕孩子。我觉得绘画和生活的距离有时候很遥远的,你真不能从作品判断这个画家他喜欢什么。”何多苓说自己是一个非常不居家的人。“而且我对生活品质要求很低的人。很粗糙的人。”

而说到独立精神,何多苓说他相信美术是有地域性的。“像上海就是抽象艺术最多,北京就是政治相关的,政治波普。成都就是比较松散的,个人的角度最多。”而提到他的母校四川美院,何多苓说:“川美很偏远,这太重要了,因为很长一段时间内川美都是相对封闭的系统,老师也都是自己培养出来的。学生很快就出来,又成了老师。川美没有央美那么强大的传统压着。所以相对自由,这种自由保持了下来。”

如果要进行一个关于艺术独立精神的投票,最有害的选项大多数人应该都会投给“市场”。何多苓早年间也是一样。“我90年去美国的时候还对美国商业化的艺术市场非常不适应,还写信回来表现出那种,现在看来很幼稚了,那种极为反感(的情绪)。”“那么说你现在已经适应了?”“我现在已经适应了,也不批判了,想起以前觉得很可笑。既然艺术是商品,那么市场化也是非常合理的。至于你会不会可以迎合市场这是个人选择。但是我还是坚持自己的初衷,我希望我自己画起来有乐趣,画画对我来说是一件高兴的事情。而且我也不会请人来帮我画,我还是会自己完成。我画了几十年画,这一点初衷还是没有改变。”

不变的还有何多苓始终觉得自己不算是一个潮流中的人,他习惯被人称他为旁观者。“从最初学画时候那种游移不定,到80年代确定了一种风格,到了90年代又开始游移不定,现在又开始渐渐确立了一些风格。我从一开始走的就是一条完全从自我内心世界出发的路子,这可能区别于很多人吧。我也不是刻意抗拒潮流,只是到了现在这个潮流也没有到让我觉得必须要加入的地步。”何多苓说。

如果说何多苓并不是可以都开潮流,那么或许是因为他在乎的只是语言,而不是大家所关注的内容。何多苓会说自己喜欢的文学家是王小波,卡尔维诺,春上春树。因为这些人的语言而不是故事。“我这个人很怪,我挑剔语言,我翻几页要是语言我不喜欢我就不看了。故事情节我都不在乎,但是对于语言我连标点符号都会挑剔。其实我觉得一个作品没有用他的语言很好的说话的话,那它根本就不是一个好的作品。绘画、电影、音乐、文学都一样,我挑剔的都只是语言。”何多苓说。

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![书法艺术是中华民族文化的基因[图文] 书法艺术是中华民族文化的基因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3glduqduvp.webp)

![徐佳和:《时代肖像》,为谁画像?[图文] 徐佳和:《时代肖像》,为谁画像?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2aijeyci23y.webp)

![三问新水墨[图文] 三问新水墨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3hq54xp5sk5.webp)

![杨玉良:笔底现真性 翰墨写人生[图文] 杨玉良:笔底现真性 翰墨写人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0u0fkrpidvi.webp)

![我谈张大千艺术的名与实[图文] 我谈张大千艺术的名与实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d1wjeof32jl.webp)

![庞茂琨:游离在生命与现实的观望者[图文] 庞茂琨:游离在生命与现实的观望者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0h1nivhplo.webp)

![徐子林:如何区分艺术[图文] 徐子林:如何区分艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gktaag2s4g4.webp)

![中国当代建筑的失范与重建[图文] 中国当代建筑的失范与重建[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g2nukmpzfvn.webp)

![王玉浩:心动手至,自画自说[图文] 王玉浩:心动手至,自画自说[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfapsqopfub.webp)

![方力钧:光头泼皮形象背后[图文] 方力钧:光头泼皮形象背后[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gqigsko0ohm.webp)

![水墨韵味与西画的完美融合--潜力的女性人物画家铃番[图文] 水墨韵味与西画的完美融合--潜力的女性人物画家铃番[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s3lpfzqkgtn.webp)

![徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文] 徐绍奇:方寸之地 篆刻人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yucrym2aqry.webp)

![大众如何欣赏艺术作品[图文] 大众如何欣赏艺术作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3kpnw0ucpiz.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![最后的Art HK 最好的时代[图文] 最后的Art HK 最好的时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qe0mz0e5aiz.webp)

![朱家溍先生与故乡[图文] 朱家溍先生与故乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umoxdqzryhw.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文] 中国雕塑院长:没有文化自觉中国不可能崛起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jo123pprm5x.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)