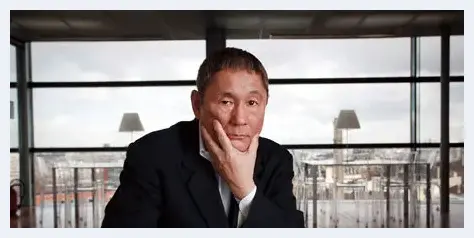

北野武

北野武

北野武,1947年生于东京。曾因摩托车车祸导致右脸麻痹。1973年开始活跃于电视及广播界,并以辛辣和黑色幽默受到欢迎,成为日本80年代相声热潮的灵魂人物。1981年开始参与电影以及电视剧的演出,1989年自导自演了处女作《凶暴的男人》而一鸣惊人,代表作品有《菊次郎的夏天》《花火》《座头市》《坏孩子的天空》等。

与新片《极恶非道2》中以一挑百的冷静复仇过程类似,置身威尼斯的北野武要以车轮般的迅速滚动,应对上百记者的轮番采访。放下拳头,没有弹夹,分组采访的间隙,北野武给自己倒上一杯绿茶,影迷兼记者的波兰姑娘不会放过这种细节:“导演喝绿茶而不是咖啡?我还以为像你这么坚硬又充满幽默段子的人,要保持旺盛精力的话,咖啡不会离口呢。”右脸麻痹的日本导演似笑非笑地抽搐一下,继续保持着经典的面瘫表情。绿茶下肚,在日语翻译的协助下,他又能喋喋不休了。

相较刀枪声喋喋不休的《极恶非道》,此次参评威尼斯电影节主竞赛单元的续集,确实成了喋喋不休的对话,关东关西两大帮派口音各异的高分贝大嗓门对话,大佬对小弟们呼喝着“八嘎”的对话。耳光声和枪声也继续高频度出场,让整个电影几乎可以拟声词概述——砰砰!……“八嘎戴斯乃!”……砰砰砰!……啪啪……死ね!……砰砰砰砰砰!

前作中,由北野武饰演的大友本已经在监狱中死去,这次为了报仇而复活,并在企图从黑帮争斗中渔利的片冈刑警手上获释。他既要对抗关西最大暴力组织“华菱会”头目西野,也得提防自家关东最大暴力组织“山王会”头目加藤。

没有处心积虑的设计,没有煽动情绪的激昂配乐和优雅升格镜头,没有表现帮派头子生活细节的精雕细琢,什么都靠畅快淋漓的杀戮予以解决。这也让首映现场出现了差异剧烈的两极反应。不习惯这番极简风格的观众,要么呼呼睡去,并在枪声大作骂声提高时被一次次吵醒;要么毫无倦意地将故事看完,然后愤怒地表示“这是什么狗屁玩意儿”。熟谙其黑色幽默的资深粉丝们,每每看到银幕上飞溅的鲜血、受虐的敌手时,总抑制不住地发出没心没肺的笑声。

这些笑声重要极了,它们让第一部《极恶非道》收获了北野武电影在日本的最高票房,让他自《座头市》后,又一次从曲高和寡的文艺片导演,摇身变成为观众口味服务的卖座艺人。他染着一捧金发,小跑着上了威尼斯的红地毯,为影迷签名、合照;他与时俱进地引领潮流,现实中的黑帮分子都跟着他的银幕形象,穿上了山本耀司的西服;但他又抵制3D,“那技术只适合拍色情片”。为享受银幕暴力场面的大多数群众服务,这就是面瘫导演北野武现在的选择。

拍暴力画面是为观众服务

人物周刊:为什么《极恶非道》能在日本收获超高票房?

北野武:也许日本观众就爱看暴力类型或者是简单直接的电影吧,我只要稍微复杂点的或者是像《玩偶》和《花火》这类情感丰富的电影,票房就很一般。《极恶非道》让我尝到了甜头,或许以后真可以交错着拍,一部简单的暴力电影,一部复杂的情感电影。

人物周刊:《极恶非道》接近了《座头市》的票房成绩?

北野武:《座头市》的票房是不错,但也没传说中的那么好。不过版权方看到我的那版卖得还不错,就赶在我准备拍续集之前,完成了另一部关于座头市的电影——阪本顺治《最后的座头市》)。

人物周刊:那么续拍《极恶非道》,全是因为票房收入好?

北野武:在市场上尝到甜头前,拍摄这部电影的动机并不在钱上。观众看完电影后,都在热烈讨论里面的暴力元素。那时我才意识到自己好多年没拍黑帮片了,之前一部是2000年的《大佬》吧。我从来都不想重复自己,那么捡起以前做过的类型,再花样翻新弄点新鲜东西,既满足了观众赢得票房也满足了自己的新主意。要注意,即便在同一个系列中,我也不会重复自己。相比第一部《极恶非道》,第二部在身体上的暴力就少了很多,基本都是一枪毙命,但语言上的暴力就增强许多。

人物周刊:但你之前拍的一些有实验性的作品,怎么不继续下去?是彻底为观众服务了吗?

北野武:还是和上面说的一样,是不想重复自己的选择。《座头市》在商业上成功后,我自己也陷入了创作瓶颈。恰好当时我又比较想自言自语,就开始拍半自传的电影《双面北野武》,越说越想说,就接二连三地有了从职业思考到美术爱好的《导演万岁》和《阿基里斯与龟》,完成了被大家定为系列的“自省三部曲”。不够暴力不再幽默的北野武,不是观众尤其是日本电视观众熟悉的北野武了,而这些不卖座电影也是我自己公司掏钱拍的。完成了自我表达欲后,主观上和客观上,我都需要变一变,这才有了新的《极恶非道》系列。

人物周刊:就是说还会有第三集?

北野武:确实,我已经构思好新的剧本草稿,以防什么时候要继续拍第三部。不过我更希望,这次的第二集也能延续上一部的票房佳绩,以便能用数字说服制片人,先调头拍另一部自己特别想拍的电影,再开始弄《极恶非道3》。这不是说《极恶非道》是我不想拍的,还是因为又迫不及待地想暂时变一变。

从脑残少年时代获取暴力灵感

人物周刊:你如何设计暴力场面,会有随时记录创意和点子的习惯吗?比如,《极恶非道2》中有一个被绑在棒球场座椅上的家伙,被高速自动发球机活活打死。

北野武:我开始学习电影时,就总有习惯把想到的看到的东西画成草图,我非常着迷于画画,《阿基里斯与龟》直接扮演了一个画家,《花火》里干脆把自己平时涂抹的画面放了进去。记录创意和点子,也从来都是画下来的。对于暴力戏的设计,很多都源自我的真实经历,当然我可没有在腥风血雨的江湖争斗中长大,但少年时也还算个到处捣蛋的坏小子。

棒球一直是日本男孩最着迷的运动,现在可能多出了一项足球。而我从初中时就加入了棒球部,经常拉着伙伴们跑到有投币发球机的练习场玩耍,有时为了傻乎乎地比胆量,把自己搁在笼子里,看谁能够躲闪幅度最小,有时纯粹为了欺负人,把伙伴放在击球手位置却不给他棒球棍,让他赤手空拳地挨球打。现在回想,那绝对都是些脑残的少年游戏。在这部新片中,当出狱后的大友需要顺次报仇时,我就将少年时的“暴行”放大数倍,成为真正折磨人的残酷“暴行”。

人物周刊:新片中的黑帮行事方式与其他雅库扎电影有什么不同?

北野武:枪杀的场面或许和我以前的帮派片大同小异,都是直接了当,只是相比《大佬》那样过于浪漫化的明媚镜头,《极恶非道》的色调都特别灰冷,也更接近粗砺的现实。但我在第二部中,更多强化了“语言暴力”,这是特别新鲜的元素,不过或许只有日本本土观众能找到笑点。电影中,我这一派的雅库扎黑帮分子操的是关东口音,而“华菱会”则是关西口音。和世界上大多数国家都有的大城市文化相类似,两边人的日语不同,彼此看不上对方,见面拔枪前都会带着方言口音大声辱骂对方。

因为我,黑帮穿上了山本耀司

人物周刊:西方的黑帮片,喜欢把角色塑造得很立体很传奇,还有让人印象深刻的配乐,这和东方的方式很不一样。

北野武:这或许只触算是我的个人口味问题,我并不能代表东方帮派电影,如果你去看1960到1970年代的日本黑帮片,会听到非常戏剧化的配乐满布全片。而我自己选择了极简主义方式,把一切和表现直接暴力不相关的元素都大刀阔斧去除。另外,当我需要塑造一个帮派人物时,也确实不喜欢去丰富他的个人历史,给他安排一个或和谐或冲突的家庭、或甜蜜或暴躁的女友、或喜怒无常或恻隐之心的性格,而就是要直接聚焦这个角色的行为和动作。相应地,在配乐选择上,我也就没必要让音乐太过旋律化而产生抢戏效果,所有的声音更需要与我的表现风格融为一个有机整体。

人物周刊:日本黑帮片中的雅库扎分子有比较符号化的形象吗?

北野武:如果说有统一形象的话,那可能就是太严肃太酷了。但不该只有暴力和杀戮,虽然我基本也是这么拍的。那些人做坏事的时候,也偶尔有快乐的一面,我也想让我电影里的角色偶尔放松一下。由于组织严密、纪律严明,现实里他们的外形和着装倒是比较趋同。听说当我在帮派电影中穿了某个品牌西服后,该品牌衣服在黑道上变得流行起来,那个因我而荣幸的设计师,正是山本耀司。

权力失去,忠诚离开,复仇开始

人物周刊:复仇、忠诚和权力这3个词,对你意味着什么?

北野武:复仇对我来说,不止一个人对另一个人的仇恨和随之而来的残酷行为。很久之前,当我还在电视剧里为得到小角色挣扎时,就带着一种被蔑视后更急需证明自己的复杂心理,那也算某种复仇的心理动机。或许这种要强的心理动机对我的剧本创作产生了影响,我电影中最早关于复仇的,要属1997年的《花火》(当年荣获了威尼斯电影节金狮奖)。对我而言,复仇更多算是一种示威方法。忠诚在现代商业社会很难说得清,我觉得它和权力应该联系在一起。一旦一个掌权者失去权力,忠诚也就随之而去,而这时也是复仇动机和行为产生的时刻。权力总是在得手和失手中转变,看看我们日本变换频繁的首相就知道了。

人物周刊:你在日本已经够有权力了,这会让你有一天成为首相吗?

北野武:我可不敢想,如果能成为首相的话,我觉得自己会被暗杀的。

用剪辑让电影变成暴力的芭蕾

人物周刊:谈谈你的电视综艺节目,似乎你每周都要做节目。

北野武:事实上,接受完你们采访后,我明天就得离开意大利,周五就得在日本上一档新闻脱口秀节目。哦,不,应该是说,一下飞机就得换套衣服去电视台。那是日本观众熟悉的我的舞台。

人物周刊:你好像还做着一档与数学有关的节目,但在电影里却很少提数学。

北野武:我以前说过,“如果可以选择不一样的人生道路,我想成为数学家”,那是个有意思的电视节目,叫作《北野武的科马内奇大学数学系》,由一伙理工科美女大学生和我的团队一道挑战数学难题,这档节目还获得过日本数学学会的出版奖呢。

我不清楚自己有没有在电影中有意运用到数学,但我的电影生产方式肯定离不开数学,有的情节可以说是被数学激发出来的,尤其是帮派电影中杀戮场面的设计顺序。假设杀手是A,遇害人是X、Y和Z,我可以按时间顺序选择A杀X、A杀Y、A杀Z,一个个顺着干。但电影是蒙太奇的艺术,通过摄影机和剪辑,可以把控每场杀戮的时间,就像是方程式趣味无穷的变换。A走过镜头,不按顺序甚至颠倒时空地杀掉X、Y和Z。因此我在电影工种中更热爱剪辑工作,这可以去除掉不满意的部分,让电影变成暴力的芭蕾。这就是我电影中的数学。

人物周刊:镜头长度的缩短也是新的数学选择?

北野武:是的,我曾经着迷于固定长镜头,最近黑帮片中的镜头数变得很密集,每个镜头的角度和摄影机的运动也都更加丰富。看来,我还是变得对观众更友好了。(文/张海律)

![当代剪纸艺术新维度 或将细腻唯美发挥到极致[图文] 当代剪纸艺术新维度 或将细腻唯美发挥到极致[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/quoqa3kswdh.webp)

![身在书生壮士间[图文] 身在书生壮士间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ivirygnm1v1.webp)

![评王浩山水艺术[图文] 评王浩山水艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iiibrjp2jqk.webp)

![留苏热潮与新中国美术[图文] 留苏热潮与新中国美术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yxypj3mw1k3.webp)

![荒木经惟:不是情色摄影那么简单[图文] 荒木经惟:不是情色摄影那么简单[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1obc1xpxism.webp)

![中国文学如何更好走向世界?须重视西方市场特点[图文] 中国文学如何更好走向世界?须重视西方市场特点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nhu0h3aqvnf.webp)

![从笔墨传统到观念先行[图文] 从笔墨传统到观念先行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okbihrg2blf.webp)

![理解传统然后理解自己[图文] 理解传统然后理解自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vctoflfwjks.webp)

![詹建俊:艺术家应具有社会担当[图文] 詹建俊:艺术家应具有社会担当[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d0afjohm4kg.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![赵子龙:万达该补一补艺术史[图文] 赵子龙:万达该补一补艺术史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/layvkjnqnfk.webp)

![花鸟画大家张立辰先生访谈录[图文] 花鸟画大家张立辰先生访谈录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onludgsxawt.webp)

![国风——中国油画语言历史演进的深化与再造[图文] 国风——中国油画语言历史演进的深化与再造[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dka3dynzuzm.webp)

![选择书法是选择一种生活方式[图文] 选择书法是选择一种生活方式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nhhesoynhlz.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文] 陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3bjpqsdyeo.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文] 梁依云:当杜尚成为经典 有谁能来突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mvfrb5fect.webp)

![陈丹青:怎么看懂毕加索[图文] 陈丹青:怎么看懂毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m3rsqrvzcua.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![艺术评论家的幸与不幸[图文] 艺术评论家的幸与不幸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oufeyhhdbxx.webp)