张大千与溥心畬(右)的合影

薛仁明

1930年代中期,张大千与溥心畬分峙中国南北画坛,时人称“南张北溥”。1949年之后,二人相继渡海,又多年,先后病逝于台北。溥心畬逝世至今,五十年矣,台北市历史博物馆特别举办了纪念书画展。我看了其中一段介绍文字,颇生感慨。

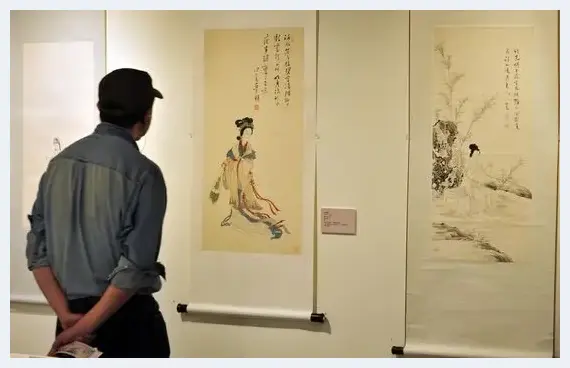

溥心畬逝世五十年,台北市历史博物馆举办了“逸笔儒风”纪念书画展。左为《洛神图》,右为《仕女图》。

溥心畬逝世五十年,台北市历史博物馆举办了“逸笔儒风”纪念书画展。左为《洛神图》,右为《仕女图》。

溥儒字心畬,恭亲王奕訢之孙,末代皇帝溥仪之堂兄。自幼成长于恭王府,接受严格的满族皇室教育,不仅文武兼修,更全面地继承了传统素养。正因如此,溥心畬一生坚持传统价值,尽管以绘画名震天下,却自认在经学方面成就最高,其次是诗,第三是书法,最后才是“雕虫末技”的绘画。

溥心畬这样的排序,今天看来,当然有些怪异。毕竟,以溥心畬画作之精,若活在眼下绘画市场火爆、拍卖价格屡创新高的时代里,单凭其画作,不仅财利丰饶,更能轻易享有大名。至于经学,除了满腔经世致用的怀抱之外,相较于绘画,显然是乏人问津了。但即便如此,溥心畬若生在当代,真再问他,恐怕,他仍是要不改其志,还会将绘画继续排在最后的。

事实上,你若当溥心畬面前,直接冠以“画家”头衔,老先生大概不太乐意的。当然,溥心畬去世多年,实已杳远,不妨姑且按下。单单就说五年前,2008年暑日,台湾的《联合报·联合副刊》举办《大风起兮》一文的朗诵会,诗人陈育虹与联合副刊主编宇文正代为朗读,开场时,文章的作者林谷芳先生就只声明一句,他非作家。

此话寓意,可能有二。一、其文盖直抒本然,不费安排,“辞,达而已矣”,既不等同一般“作家”文章之着意,也不同于“作家”之讲求姿态;二、更重要的,乃在于林谷芳先生身份的自觉,是个禅者、修行者,也可以是传统意义下的文人。但是,他并非今日专业主义下的“文学家”,更非社会分工里所谓的“作家”。

现代“作家”的身份,当然是从西方传入的产物。如此“作家”,一如“画家”,与律师、会计师等等,都是一种专业的分工,也是市民阶层的一种职业分类。作家既是专业之分工,所从事的文学,便与其他学问分隔开来,遂界定孰为文学,孰为非文学,于是,举凡历史、哲学、宗教等等,皆剔除在外,从而产生了所谓“纯文学”。这样的“纯文学”,继而又细分小说、戏剧、诗歌,各自分工,美其名是专业化,实则类似工厂每个作业员锁着特定的那几颗螺丝;说白了,人亦如物。

在中国的传统里,一向不贵所谓的“作家”,亦不以“纯文学”为美。事实上,中国文学是遍在于非文学处。中国最好的文章有《史记》、《庄子》和《孟子》:若以西方专业主义来看,前者为历史,后两者是哲学,皆非“纯文学”。但中国人读《史记》,读的是天人之际;看《庄子》,看的是游于大化;至于《孟子》,则喜爱他讲王天下时的神采奕奕,佩服他谈人性本善之气象岩岩。这些书,当然可以是历史,可以是哲学,但在中国人眼里,更多的是风光。因为风光无限,才能读之不倦,也才可以是千古文章。

文章写的是什么?是风光。中国真正的人世,风光可以处处;正因风光处处,故可处处文章。中国人说“政事文章”与“道德文章”。政治与道德,若有人世之风光,便可俱成文章。今年3月我在金门,还看到许多闽南式建筑的大门上,贴着四个字:“礼乐文章”。中国文学之所以遍在于非文学处,其实就是遍在于礼乐人世之四处。正因如此,读《史记》,不必为了历史;看《庄子》、《孟子》,也不须为了哲学。中国人之所以千百年观之不尽,是因那里头有着人世的好风光。

因为文章是开向人世,是人世之间的风吹花开,于是,文章的作者自然也要胸怀整个人世,断不可自限于所谓的专业。在中国传统里,今天所谓专业的“作家”,约略等同于艺人。自古以来,中国一向对于陶工、雕匠、优伶等只视为一件活计来做,所谓做生活。“专业作家”、“专业艺术家”的身份,其实与雕匠、优伶几无二致。如果安于“作家”、“画家”这样的身份,又执着所谓文学、绘画的成就,格局便小、心量也就窄隘了。正因如此,当年汉朝的扬雄才会说:“文章,小道也。”

中国古人,向来自觉于此。因此,李白的诗,固然名传千古,但他真正在意的,却从来不是诗;他一生好任侠,最大的抱负,其实是《长短经》讲的“王霸之学”。至于苏轼,不仅诗文惊动天下,即使书法,也都在历史上熠熠生辉;然而,当时有人求字,追随年余,得一筐而去;对苏轼而言,书法本来就只是这样的余事风流,原本,他就另有怀抱的呀!

物有本末,事有终始。身为修行者,对林谷芳先生而言,真正的根本要务,乃是了生死;其他,皆余事也。若不直指死生大事、根柢烦恼,则文字再精巧,都可能是误入歧途。文学云云,也不过是玩物丧志。换成是溥心畬,身为皇族之后,受过中华文化最精粹教养的他,必然比任何人都清楚,孔子为何要说“君子不器”。事实上,作为一个君子,当然可以有种种的才能,但是,却万万不可执于这各种才能。一旦执着于此,他就离了战场、忘了本务。昔日,南唐后主深湛于诗词,北宋徽宗精妙于书画,可中国人素来不以之为贵,毕竟,他们都离开了战场,也忘掉了本务。

孔子说,“士志于道”,对读书人而言,经书里所标举的内圣外王之道,才是真正的本务。当然,今天是个专业主义盛行的时代,读书之人,多半已孜孜于所谓的专业成就;于是,“大学者”、“大作家”、“大画家”,个个声势烜赫,人人光鲜亮丽。但若仔细看他们的作品,却常会发现,里头似乎总缺了极关键的啥东西。这时,我读着溥心畬的介绍,看着他对绘画“成就”的不以为意,忽地恍然明白,溥心畬其实不只是个满清遗族,更是一位中华文化的遗老。这样的遗老,虽不光鲜,也不亮丽,可他知本务,更别有怀抱。如此怀抱,看似不合时宜,但在中华文明初初重建的当下,既可令人心生憬然,也该另有一番召唤吧!

(作者系台湾作家、学者)

![古建修缮莫成豆腐渣[图文] 古建修缮莫成豆腐渣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3pliqhpkyq.webp)

![庞茂琨:游离在生命与现实的观望者[图文] 庞茂琨:游离在生命与现实的观望者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0h1nivhplo.webp)

![林容生:动笔先动心[图文] 林容生:动笔先动心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h5tmmu0trsu.webp)

![曾来德——求之有得[图文] 曾来德——求之有得[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/05fy5pq333d.webp)

![从台北故宫博物院坠马髻颈枕火爆引发思考[图文] 从台北故宫博物院坠马髻颈枕火爆引发思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0a4qvxrtmq2.webp)

![中国古代岩画启示录[图文] 中国古代岩画启示录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tzspwq2n4ad.webp)

![开放的传统[图文] 开放的传统[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2wczfoqvhrg.webp)

![贾平凹:艺术的困境也是人类的困境[图文] 贾平凹:艺术的困境也是人类的困境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/svc1gpahg5z.webp)

![为当代水墨正名:当代不是一切艺术的评判标准[图文] 为当代水墨正名:当代不是一切艺术的评判标准[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzryro2vuim.webp)

![设计返璞归真[图文] 设计返璞归真[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yu0ilsjfv4t.webp)

![装帧艺术家朱赢椿:为什么书籍设计要“再少一点”[图文] 装帧艺术家朱赢椿:为什么书籍设计要“再少一点”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tvh510qcn3e.webp)

![圆明园里的文物:它们现在何处[图文] 圆明园里的文物:它们现在何处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/42gyii2e0ek.webp)

![西北归来——赏欧友进纸上作品[图文] 西北归来——赏欧友进纸上作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myumgg3uj0c.webp)

![野口勇:雕塑是空间的艺术[图文] 野口勇:雕塑是空间的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ctcetrpzdt.webp)

![让优秀的印论遗产不再流失[图文] 让优秀的印论遗产不再流失[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvoqamcwhi1.webp)

![郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文] 郭庆祥:谈吴大羽的绘画创新精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/305qbvgejsv.webp)

![十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文] 十年磨一剑——陈鸣楼和他的《南宋皇城图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3id3zyqld34.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)