贾平凹代表文坛的一种“响动”,好像多年来都是这样的,贾平凹自己不弄出点“响动”,文坛很寂寞;文坛上的那帮人,如若不把贾平凹整出点“响动”,就会憋得难受。然而,面对偌大的文坛,贾平凹的任何一次“响动”,都让评论界在赞美、批评之余,最后又完全陷入一种思维上的迷茫与混沌,无奈之下,有人只好冠之曰“审美疲劳”!贾平凹让人,或者说让那些我们称之为高端批评的批评家们,产生思维上的迷茫与混沌以及“审美疲劳”的原因!不外乎是,贾一次次在文坛上制造的“响动”和别人把他弄出的“响动”,总不在一个音频上……

其实,说到底,贾平凹没有那么复杂。他也是肉身凡胎,他也打嗝放屁,他也有喜有忧有悲……坏就坏在,太多的人将他虚化,于是物质的贾平凹,渐渐远离红尘。而将他虚化的人,接下来又骂他,这是世俗者的矛盾:一旦那个人站得太高了,他就不舒服,就别扭,就心态开始失衡了。原因其实就那么简单,那人高了,自己就势必矮了……人最复杂,人心最难琢磨,所谓五味杂陈,谁又能道得明白,说得清楚。但有一点,我以为还是能说得清楚、明白的,那就是贾平凹的作品,一个物质世界的人,他首先是物质世界的一份子,因此,我十分反感将贾平凹虚化,虚化了就落不到地上。一个作家落不到地上,怎么接地气?那不是对他的作品的一种否定吗?我承认贾平凹的勤奋和创新精神,但内在的文脉一直是贯通的,他写了很多优秀的,或者是经典的作品,但也有瑕疵和败笔,语言上也有诸多的重复。贾平凹几乎年年都有长篇,这在中国的作家队伍中是不多见的。贾平凹有时在刻意制造新奇,在结构和语言上反叛自己,这也许就是让那些评论家跟不上节拍的原因。然而,外在的表现犹如人的衣衫,今天可以是绿衣,明天也可以换上红衫,但唯一改变不了的,则是自己的肉体和灵魂所依附的器官……我们复杂了,而贾平凹却越来越简单了。批评家要表现复杂,这是舍本逐末的批评,是妄自尊大的批评,是玩技术的批评。而我以为,贾平凹在他的《秦腔》、《高兴》、《古炉》、《带灯》等长篇中,其实在固守一种本质的东西,那就是朴素。《秦腔》表现了一种拙朴,《高兴》表现了一种悲悯,《古炉》表现了一种生命的自重……这是中年到老年之后的风景,看这样的风景,要有足够的耐心,要稳得住自己,有些评论家曾不止一次抱怨《秦腔》不好读,读不下去,我想,真正把《秦腔》扎扎实实读完的人,屈指可数。没读完怎么评,即使拍马屁,你也得拍到马的屁股上!有人只是“翻了翻”,有人更是道听途说,于是就标榜、就攻讦。高端者永远玩着高端的语言,就是那么“翻了翻”,就是道听途说了一些零碎话,有人也能将东方的、西方的先进理念嫁接过来,侃侃一通,表现一番“大家”气象!

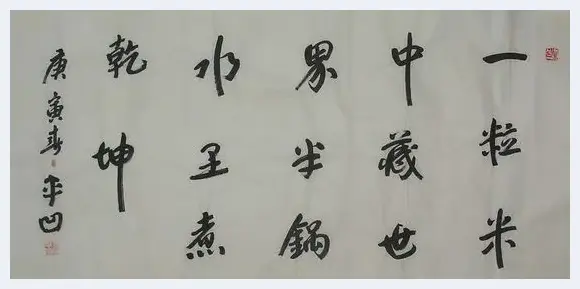

贾平凹被我们弄复杂了。其实简单才是超越,贾自己深谙其道:不管风吹浪打,胜似闲庭信步。写自己的所思,画自己的所想,人生就是自寻快意。读贾平凹的小说、散文;赏贾平凹的书法、绘画,时间久了,发觉文学、书法、绘画,只是贾的一种变体,一种不同的艺术表达方式。书法、绘画,是对他的文风的一种补充。贾平凹的文风日趋朴素,语言日趋拙朴,而他的书法也是那样,那些字看似憨憨厚厚、呆头呆脑,其实内藏灵气。贾平凹的画,是浮世的一种描绘,这是漫画式的,表面看有些粗劣,但有嚼头。而这个嚼头说到底,还是他表达的意境不俗,有人生哲理……

贾平凹的小说、散文,乃至他的书法、绘画,其实是一体的。如果要全面了解贾平凹,就不能只侧重某一方面,应当兼顾他所涉猎的其它。历史上,在文学与艺术领域各臻其妙的才子,大有人在,如,王维、苏东坡等。因此,贾平凹不是“异数”,也不是被人故弄玄虚的所谓的“鬼才”。贾平凹的书法、绘画,只是文学创作之外的一种闲情,是一种尝试。我们说任何一种艺术门类都有其相通之处,如,中国的书法与绘画,它们之间就有着联系紧密的血缘关系,不懂书法,你就不懂绘画的笔墨,不懂点、线的勾勒和运墨的浓淡……贾平凹不是技巧型的书画家,他依仗的是一种天然禀赋,因此,他的意趣超过形式,多品味一番,自能悟出其中的甘味来。

评价贾平凹,要把他放在“人”的位置上来看,太虚了,就失去了本真。当然,人是能制造奇迹的,但前题必须是“人”。贾平凹为我们的文学奉献了那么多高质量的精神财富,我们敬仰。但批评不应当没有原则、立场和深度。说作品好在哪里,要实际,要有根有据,切忌吹毛求疵,夸大其词;说作品的瑕疵,要客观、真实,不能肆意拆解文本,以偏概全带来的恶果,只会丧失批评家的人格立场。通过自己多年来对贾平凹小说、散文以及书画的赏读,我感觉,贾平凹是简单的、真实的、人性化的,他的作品(包括书画)没有我们想象的那么多的怪异,贾平凹坚守的依然是传统的、本色的质地,愈到后来,他的文字风格、行文规范,就愈发拙朴,犹如千年老树,树皮皲裂、粗糙,枝干蟠扎,但却风骨内显、苍劲挺拔!这就是我读出来贾平凹:一个作家,一个凡人,一个同样有生命局限和认识局限的人。但他也是一个有别于常人的人——藏巧守拙、大智若愚!

![以艺术之名“创新” 解读艺术圈儿怪事[图文] 以艺术之名“创新” 解读艺术圈儿怪事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dep3krdsaxg.webp)

![罗伯特·休斯:痛斥艺术的堕落,回声犹在[图文] 罗伯特·休斯:痛斥艺术的堕落,回声犹在[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x1kj1bsbxwi.webp)

![刘玉来:齐白石心理八探[图文] 刘玉来:齐白石心理八探[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aw3n43eytsw.webp)

![用真情呵护艺术的画家--王晓银[图文] 用真情呵护艺术的画家--王晓银[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wohfeldeuut.webp)

![徐子林:如何区分艺术[图文] 徐子林:如何区分艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gktaag2s4g4.webp)

![缺山补山 缺水补水:将高山流水“搬入”室内[图文] 缺山补山 缺水补水:将高山流水“搬入”室内[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a1qnj4hina5.webp)

![翁菱:好的艺术和设计是不分国界的[图文] 翁菱:好的艺术和设计是不分国界的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hc01jpylabn.webp)

![风高秋月白——赵夜白绘事有感[图文] 风高秋月白——赵夜白绘事有感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mvorbi3j5lc.webp)

![广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文] 广东连环画曾引领了全国连环画风气[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhy2zc1loqg.webp)

![中国文学如何更好走向世界?须重视西方市场特点[图文] 中国文学如何更好走向世界?须重视西方市场特点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nhu0h3aqvnf.webp)

![再谈剪纸类别的划分[图文] 再谈剪纸类别的划分[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ngfr01zpqmm.webp)

![艺术圈的自我修养[图文] 艺术圈的自我修养[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cwql20vubhk.webp)

![历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文] 历数全球最大胆的裸模 艺术献身or出位炒作?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d4ekwubmka0.webp)

![传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文] 传统文化复兴:李文培以水墨抒京剧魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxzaoct0xax.webp)

![陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文] 陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3bjpqsdyeo.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文] 中国动漫产业现状:量高质低 缺乏创意是软肋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dlohbv015g.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

![孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文] 孙良:“绘画艺术是单独存在的”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0cnvgkav05k.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)