朱戴维

“拱门,一度曾是结构中的驮马,已被滥用为‘社区’的符号,欢迎着无数虚拟人口来到无有之地。”在10年前的文章《垃圾空间》里,荷兰建筑师雷姆·库哈斯对“拱门”死而不僵的当代命运表达了哀叹。而今,在威尼斯建筑双年展现场,他将建筑拆解开来分门别类地诉说着它们各自的历史与故事:门、窗、榫卯、楼梯、墙壁、屋顶……自此,世人见识了一届没有“建筑”的建筑双年展,有的只是建筑的断肢残骸……而这似乎正是库哈斯所要传达的内涵。

建筑的诸种元素曾经各自承担着无可替代的作用,哥特式教堂高耸入云的尖顶和排列齐整的飞扶壁分别指向对神圣信仰的追求和与地心引力的较劲,两者之间的张力共同铸就了建筑师这个行业的意义和尊严。然而,这种具有深厚渊源的交响乐般的结构体系正因为现代科技的发展而被重置还原。

一个世纪以前,世人见识了现代摩天楼的诞生——1913年,57层楼的伍尔沃斯大楼立起在美国纽约。伍尔沃斯大楼穿着一件哥特式教堂的“外衣”,但其方形地基源自于城市的网格机理。库哈斯在1975年的书籍《癫狂的纽约》中解读了摩天楼的内涵。电梯的运用使摩天楼成为可能,而城市内不断的相互挤压导致其建筑不再有结构逻辑,建筑外观不再能传达——也不需要符合——其理性内涵。

现代科技将建筑师从理性结构的桎梏中解放出来,但建筑师并未因此获得全然的自由,他们陷入了新的泥沼,而拱门、穹顶、壁炉这类元素依然像鬼魂般萦绕在身边。“垃圾空间的图像学是13%的罗马式,8%的包豪斯,7%的迪士尼(不相上下),3%的新艺术主义,紧随其后的是玛雅式……”与其说现代主义是一种新的风格,毋宁说它是一块空白画布,平庸的建筑师受困于虚无的荒谬,不得不依赖僵死的旧物填补空洞。而这些旧物同样是开发商和政治家喜闻乐见的元素,既可以表达怀旧敏感,又可以展现底蕴内涵。

钢筋和混凝土的组合几乎可以完成建筑师的任何梦想,与此同时,结构隐匿于装饰的华服背后,或者更为糟糕,结构变成了装饰的断片和元素。纤细闪耀的空间框架承载着有名无实的荷重,厚重的拱门和墙壁而今转变为幕墙上的现代化模块——玻璃、砖头或石块,当代建筑的外观仅仅意味着钢筋外这层薄薄的覆盖面,建筑已经沦为肤浅的虚饰。

一端是全球性的建筑明星,另一端是需求雷同的芸芸众生,两者通过媒介隔空对话,造就了虚妄的品位和风格,具体的建筑师个体成为沉默的大多数,落入两者间的无尽虚空。

全球建筑明星——库哈斯自然是其中之一——在全球天际线之间创造自己的杰作。超级明星是全世界效仿的对象,其他国际性建筑大鳄将这些“明星之作”消化吸收,为开发商、政客和承包商建起更加友好、亲民且便宜的建筑。勃勃野心恶毒而拙劣的模仿系统地腐蚀着建筑的威信,建筑和工程行业日益变成一条工业生产流水线,制造出最有利可图的产品。与此同时,世界逐渐变得均质化,世人再难分辨休斯敦和新加坡,墨尔本或上海,每一个城市都仿佛是另一个的幻影。

“人类历史上最夺目的表面以其最肤浅的方式反映着人性。”这是大兴土木的年代,但这不一定是属于建筑师的年代。从《癫狂的纽约》、《垃圾空间》,到本届威尼斯建筑双年展,雷姆·库哈斯从未停止吐槽,这位受到众星拱月的建筑师总在建造之余时而碎碎念,时而歇斯底里。

“建筑在20世纪消失了;我们一直在一个显微镜中阅读着一个脚注,却期待着它能够成为一篇小说。”库哈斯如是说。

![许江:要让艺术家甲和艺术家乙拍桌子[图文] 许江:要让艺术家甲和艺术家乙拍桌子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/udes1aumuqd.webp)

![作家富豪榜创始人吴怀尧:写作致富是件光荣的事[图文] 作家富豪榜创始人吴怀尧:写作致富是件光荣的事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s1mldnfptby.webp)

![转益多师臻化境借古开今知大千[图文] 转益多师臻化境借古开今知大千[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/44jriapi2sz.webp)

![宋晓霞:吴长江青藏写生是人本主义的表达[图文] 宋晓霞:吴长江青藏写生是人本主义的表达[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bxlzxhj05lk.webp)

![刘欢:我们只是努力地多做一些事罢了[图文] 刘欢:我们只是努力地多做一些事罢了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pz0fdqgiyjl.webp)

![李立群:电视是妥协的艺术[图文] 李立群:电视是妥协的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b2eyjpyn2m2.webp)

![好汪洋刻紫砂[图文] 好汪洋刻紫砂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/udop1w1xb1f.webp)

![我从不冒充设计师[图文] 我从不冒充设计师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wt2r10y0n00.webp)

![艺术圈为何热衷出国办展[图文] 艺术圈为何热衷出国办展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4d0kujvaclx.webp)

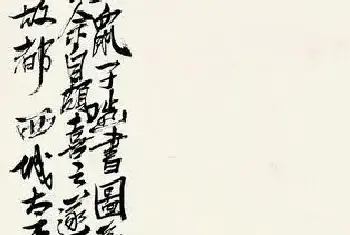

![纵横四海 笔到天成——赏朱江书法作品有感[图文] 纵横四海 笔到天成——赏朱江书法作品有感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/leztv10fiju.webp)

![张海涛:从电影到当代艺术[图文] 张海涛:从电影到当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vayb1qdimoz.webp)

![刘大为:无愧于时代精神[图文] 刘大为:无愧于时代精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3m2yezt0aeh.webp)

![当代艺术:概念股的涨停与崩盘[图文] 当代艺术:概念股的涨停与崩盘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1lyy45ifl3b.webp)

![王春辰:青年艺术家应警惕模式固化[图文] 王春辰:青年艺术家应警惕模式固化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzmoqxc3euf.webp)

![中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文] 中国古扇“便面”特定形制:方不应矩圆不中规[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmmnzsacrwe.webp)

![陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文] 陈丹青:我就是江湖画家不过是在意淫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3bjpqsdyeo.webp)

![崔岫闻:大于艺术的是什么[图文] 崔岫闻:大于艺术的是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4s1m5yaf5pa.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![中国实力派山水画家--闫祖智[图文] 中国实力派山水画家--闫祖智[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jjiuoiprje.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)