阅是楼❖图片

阅是楼❖简介

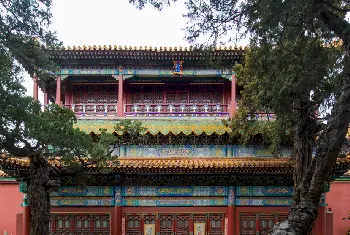

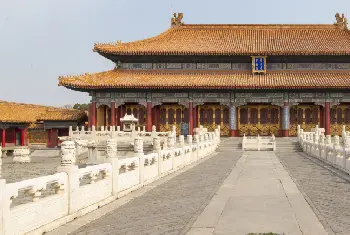

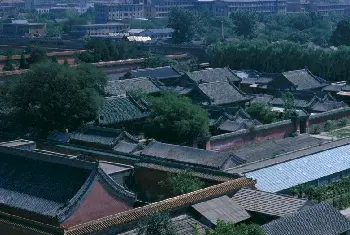

阅是楼位于宁寿宫后区东路,在畅音阁大戏楼的北侧,为清宫观戏场所。楼座北面南,前有月台,东西有配楼。乾隆三十七年(1772年)建,嘉庆十三年(1808年)拆去月台,改安踏跺,二十三年拆东西配楼,改建厢廊。同治十三年(1874年)为慈禧四十寿辰观戏曾修整此楼。

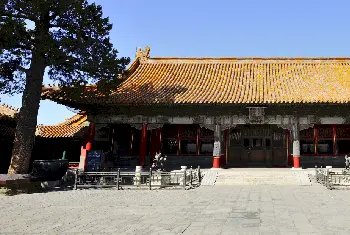

阅是楼单檐二层,卷棚 歇山顶,覆黄琉璃瓦,绿琉璃瓦剪边,绘金龙和玺彩画。楼面阔5间,进深3间,前出廊。下层明间开玻璃门3扇,次、稍间为槛墙、支摘窗,上支窗为双步步锦格心,下为玻璃窗。上层明间安槅扇6扇,次、稍间装修与下层相同。

阅是楼下层东西次间靠南窗均设有宝座床。楼东西辟门与两侧转角庑房相通,再与东西厢廊相连,经南部转角庑房可直达畅音阁南扮戏楼。

阅是楼为皇帝、后妃、皇子等人观戏处,厢廊是王公大臣陪观处。

现在这里是“清宫戏曲陈列”的场所。

相关知识科普

阅是楼

宁寿宫

畅音阁

月台

建筑物前的台座。

配楼

亦称厢楼,位于正楼前左右两侧,两配楼朝向相对,形制相同。

踏跺

即台阶,一般用砖或石条砌造。

厢廊

位于正房前左右两侧,两侧厢廊朝向相对,形制相同。

卷棚歇山顶

歇山为中国古建筑屋顶形式之一,有一条正脊、四条垂脊、四条戗脊,故又称此类建筑为九脊殿。歇山卷棚顶则无正脊,屋脊部位形成弧形曲面,为歇山式屋顶之一种。

卷棚

卷棚式顶的简称。两山顶成圆形,屋顶无正脊,前后两坡瓦陇贯通,又称“过陇脊”。

歇山顶

歇山顶为中国古建筑屋顶式样之一。由一条正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故亦称九脊殿。又有单檐、重檐之分,重檐较单檐尊贵。

琉璃

一种带釉的陶制品。釉以铅作助溶剂,以含铁、铜、钴、锰的矿物作着色剂,再配以石英而制成。明清皇家宫殿、宗教庙宇等,常以琉璃作建筑材料用。

剪边

屋面做法的一种。即在屋脊和檐口部分使用色彩、种类与屋面不同的瓦件,明显突出屋面的边际线。

金龙和玺

和玺彩画中等级最高的形式。图案以各种姿态的龙为主。枋心内一般画二龙戏珠,藻头内画升、降龙。平板枋以青色为底,上绘行龙;挑檐枋青色底,画流云或“工王云”;由额垫板朱红色底,上绘行龙。龙周围衬云纹、火焰图案。

和玺彩画

清代建筑彩画中等级最高的一种。由枋心、找头、箍头三部分组成,以连接的人字形曲线为间隔,绘以龙凤图案,主要线路沥粉贴金,并以青绿、红色衬地,色彩艳丽,金碧辉煌。

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

进深

指建筑物纵深各间的长度。即位于同一直线上相邻两柱中心线间的水平距离。各间进深总和称通进深。

明间

古建筑术语。指建筑各面正中四根檐柱之内的空间,其两侧称为次间。

支摘窗

亦称和合窗,即上部可以支起,下部可以摘下之窗。其内亦有一层,上下均固定,但上部可依天气变化用纱、用纸糊饰,下部安装玻璃,以利室内采光。外层窗心多用灯笼锦、步步锦格心。故宫内支摘窗多用于内廷居住建筑及配房、值房等。

步步锦

古建筑门窗常用的棂条组合形式。其做法是用棂条拼成一个个长方形,上下左右对称排列。棂条交接处做成尖榫,用胶粘牢。

槅扇

又称格门,由立向的边挺和横向的抹头组成木构框架。抹头又将槅扇分成槅心、绦环板和裙板三部分。槅心是主要部分,占整个槅扇高度的五分之三,由棂条拼成各种图案。棂条分内外两层,中间糊纸、夹纱或安玻璃。室内槅扇多采用夹纱做法,所以又称碧纱橱。绦环板和裙板亦多雕刻各种装饰图案。室内槅扇的雕刻较为细腻。槅扇上下一般安有转轴,可以自由开合。有的槅扇不用绦环板和裙板,而像槅心一样使用棂条,称落地明造。

装修

古建筑外檐和内檐的门窗、槅扇、隔断、天花等木构件之统称。以其所处的位置分为外檐装修和内檐装修,安装在檐柱之间的装修称为“外檐装修”,安装在金柱之间的装修称为“内檐装修”。外檐装修包括槅扇、槛窗、横披、帘架、风门等,内檐装修则是室内的隔断、屏风、落地罩及博古架等。

宝座床

设置有宝座的炕床,不为卧息而用以靠坐。

宝座

传统家具中一种体型宽大的坐具,亦称“御座”。明以后,随着皇权制度的强化,宝座成为帝王御用坐具的代名词,象征着帝王的权威。《明史》载,明神宗时,宦官冯保窃权,“帝御殿,保辄侍侧”。当时的吏部都给事中雒遵进言:“保一侍从之仆,乃敢立天子宝座,文武群工拜天子耶,抑拜见中官耶?”将宦官立于宝座之侧视为亵渎皇权的大不敬行为。 宝座大多摆放在宫廷正殿明间的中心或显要位置,单独陈设,极少成对。在宝座的背后还要放置一个较大的座屏,两边放置甪端、香筒、仙鹤、蜡钎等器物,格外尊贵、庄严。皇帝端坐在宝座之上,俯视群臣,“君临天下”,充分体现出帝王的权威,以达到“明制度,示等威”的目的。