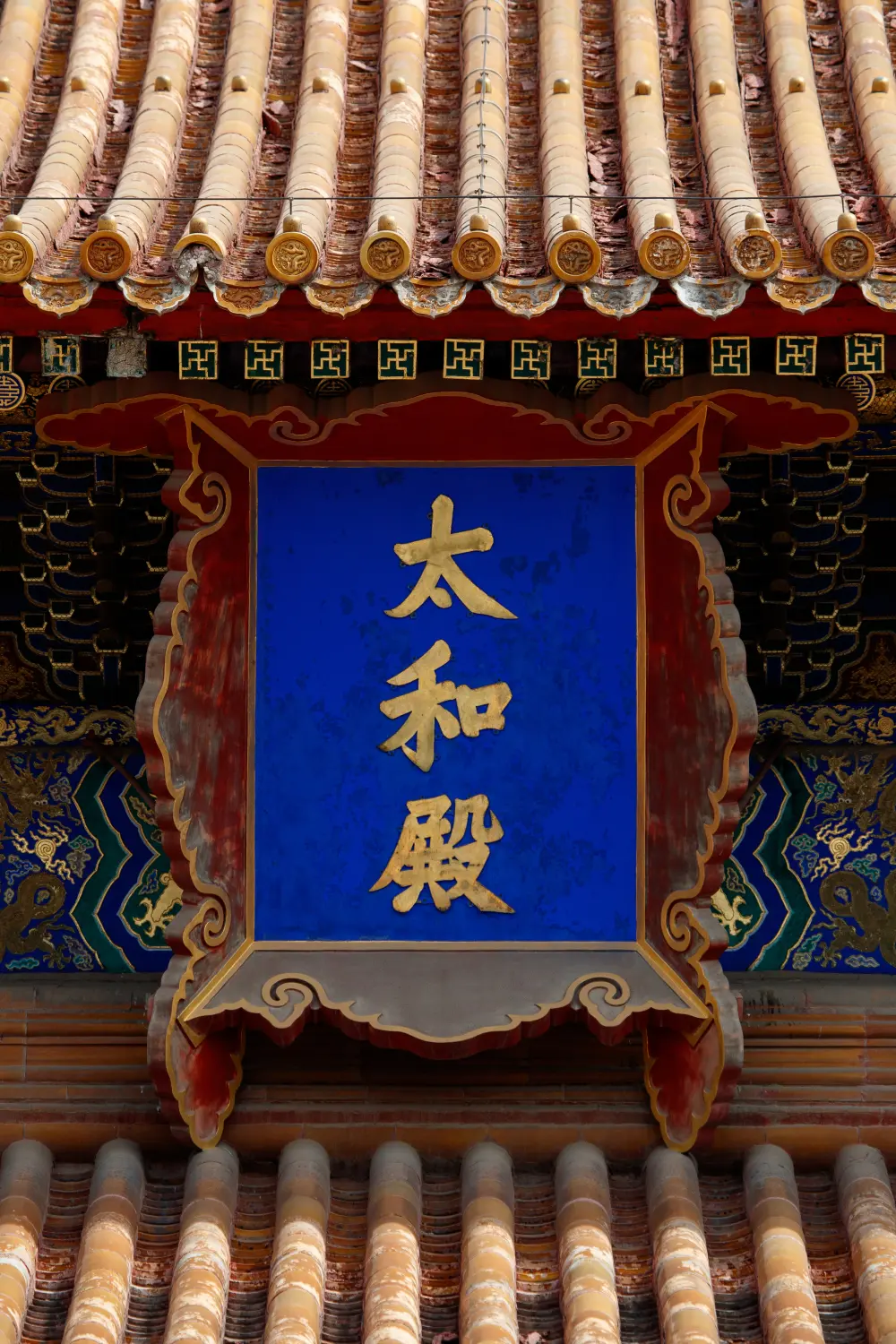

太和殿❖图片

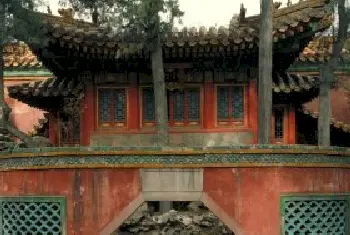

太和殿

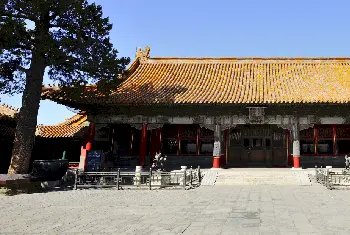

从太和门望太和殿

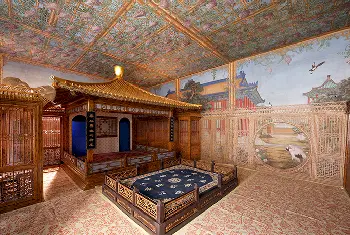

乾隆皇帝御笔匾联复原归位后的太和殿内景

太和殿宝座

太和殿藻井

太和殿前的铜鹤

太和殿前的铜龟

太和殿前的日晷

太和殿前的嘉量

太和殿脊兽

三台栏板望柱

太和殿❖简介

太和殿,俗称“金銮殿”,位于紫禁城南北主轴线的显要位置,明永乐十八年(1420年)建成,称奉天殿。嘉靖四十一年(1562年)改称皇极殿。清顺治二年(1645年)改今名。自建成后屡遭焚毁,又多次重建,今天所见为清代康熙三十四年(1695年)重建后的形制。

太和殿面阔11间, 进深5间,建筑面积2377.00㎡,高26.92m,连同台基通高35.05m,为紫禁城内规模最大的殿宇。其上为重檐庑殿顶,屋脊两端安有高3.40m、重约4300kɡ的大吻。檐角安放10个走兽,数量之多为现存古建筑中所仅见。

太和殿的装饰十分豪华。檐下施以密集的斗栱,室内外梁枋上饰以和玺彩画。门窗上部嵌成菱花格纹,下部浮雕云龙图案,接榫处安有镌刻龙纹的鎏金铜叶。殿内金砖铺地,明间设宝座,宝座两侧排列6根直径1.00m的沥粉贴金云龙图案的巨柱,所贴金箔采用深浅两种颜色,使图案突出鲜明。宝座前两侧有四对陈设:宝象、甪(音录)端、仙鹤和香亭。宝象象征国家的安定和政权的巩固;甪端是传说中的吉祥动物;仙鹤象征长寿;香亭寓意江山稳固。宝座上方天花正中安置形若伞盖向上隆起的藻井。藻井正中雕有蟠卧的巨龙,龙头下探,口衔宝珠。

太和殿前有宽阔的平台,称为丹陛,俗称月台。月台上陈设日晷、嘉量各一,铜龟、铜鹤各一对,铜鼎18座。龟、鹤为长寿的象征。日晷是古代的计时器,嘉量是古代的标准量器,二者都是皇权的象征。殿下为高8.13m的三层汉白玉石雕基座,周围环以栏杆。栏杆下安有排水用的石雕龙头,每逢雨季,可呈现千龙吐水的奇观。

明清两朝24个皇帝都在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登极即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征,此外每年万寿节、元旦、冬至三大节,皇帝在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。清初,还曾在太和殿举行新进士的殿试,乾隆五十四年(1789年)始,改在保和殿举行,“传胪”仍在太和殿举行。

太和殿是紫禁城内体量最大、等级最高的建筑物,建筑规制之高,装饰手法之精,堪列中国古代建筑之首。

相关知识科普

太和殿

奉天殿

明代紫禁城外朝三大殿之前殿。嘉靖年间改名皇极殿,清代改称太和殿。

皇极殿

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

进深

指建筑物纵深各间的长度。即位于同一直线上相邻两柱中心线间的水平距离。各间进深总和称通进深。

重檐庑殿顶

庑殿顶为中国古建筑屋顶式样之一,又称四阿顶,由一条正脊和四条戗脊组成,因而又称五脊殿,并有单檐、重檐之分。重檐庑殿顶为屋顶式样中最尊贵的形式。

庑殿顶

古建筑屋顶形式之一,亦称四阿顶、五脊殿。由1条正脊和4条斜脊组成四面坡,有单檐、重檐之别。重檐庑殿顶为屋顶最高等级形式。

大吻

又称正吻,正脊两吻的装饰构件。雕为龙形,由数块拼接而成。太和殿大吻由13块拼成,为现存古建筑中最大者。

走兽

又称小兽,屋顶檐角所用装饰物。根据建筑物的体量大小定其使用数量,一般采用单数,太和殿用10个,属于特例。其排列顺序为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、行什,多为有象征意义的传说中的异兽。走兽所处的位置,在垂脊、戗脊的下端,正是几坡瓦陇上端的汇合点,为封护盖住交会线的连砖的上口,必须在连砖上覆盖脊瓦;因其斜下,若无措施不免有下滑之虞,故在交梁上需用多数铁钉加固,为掩饰铁钉的痕迹,于是在钉帽上加饰了一系列的小兽形象,起到美化建筑的作用。后来建筑技术不断发展,屋檐部位不需要加铁钉,而走兽的形象却保留下来,成为建筑等级的标志和建筑装饰构件。

斗栱

承托建筑物檐宇部分的构件。主要由方形的斗和弓形的栱经多重交叉组合而成。每一组合称一攒。按安装部位分科,位于柱头上的称柱头科,位于屋角柱上的称角科,分布于柱间部位的称平身科。斗栱对屋檐有支撑和减震作用,也有较强的装饰性,因此,多用于较高等级建筑上。斗栱发展至清代,被作为建筑模数使用,一座建筑的所有尺度均以斗口为单位,长度同于最下坐斗的开口大小。

和玺彩画

清代建筑彩画中等级最高的一种。由枋心、找头、箍头三部分组成,以连接的人字形曲线为间隔,绘以龙凤图案,主要线路沥粉贴金,并以青绿、红色衬地,色彩艳丽,金碧辉煌。

浮雕

在平面上雕出凸起的纹饰或物象的一种雕塑。按凸起高度的不同,可分为高浮雕、深浮雕、浅浮雕等,也有几种雕刻技法结合使用的形式,多见于高精繁杂的雕刻作品。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

金砖

专供宫殿等重要建筑使用的一种高质量的铺地方砖。产自苏州、松江等地,选料精良,制作工艺复杂,从选土练泥、踏熟泥团、制坯晾干、装窑点火、文火熏烤、熄火窨水到出窑磨光,往往需要一年半时间。砖成后由水路运至北京。因其质地坚细,敲之若金属般铿然有声,故名金砖。

明间

古建筑术语。指建筑各面正中四根檐柱之内的空间,其两侧称为次间。

宝座

传统家具中一种体型宽大的坐具,亦称“御座”。明以后,随着皇权制度的强化,宝座成为帝王御用坐具的代名词,象征着帝王的权威。《明史》载,明神宗时,宦官冯保窃权,“帝御殿,保辄侍侧”。当时的吏部都给事中雒遵进言:“保一侍从之仆,乃敢立天子宝座,文武群工拜天子耶,抑拜见中官耶?”将宦官立于宝座之侧视为亵渎皇权的大不敬行为。 宝座大多摆放在宫廷正殿明间的中心或显要位置,单独陈设,极少成对。在宝座的背后还要放置一个较大的座屏,两边放置甪端、香筒、仙鹤、蜡钎等器物,格外尊贵、庄严。皇帝端坐在宝座之上,俯视群臣,“君临天下”,充分体现出帝王的权威,以达到“明制度,示等威”的目的。

沥粉贴金

古建筑彩画工艺之一。即用装有胶和土粉混合成的膏状物的尖端有孔的管子,按彩画图案描出隆起的花纹,上面涂胶后贴以金箔,以求图案有立体感。

贴金

中国传统装饰技法之一。贴金是将金箔用竹夹子夹起贴在有黏性的地子上的一种方法。古代贴金的地子,一般用鱼鳔胶水或构树津液涂刷。

甪端

传说中的一种神兽,好生恶杀,据说能日行一万八千里。我国古代常以这种瑞兽的造型制成甪端香熏,与香筒等组合,陈设于宫殿宝座之前。

天花

亦称顶棚。建筑物内用以遮蔽梁以上部分的构件,一般可分为硬天花、软天花。硬天花以木条纵横相交成若干格,也称为井口开花,每格上覆盖木板,称天花板,天花板圆光中心常绘龙、龙凤、吉祥花卉等图案。软天花又称海漫天花,以木格蓖为骨架,满糊麻布和纸,上绘彩画或用编织物,为等级较低的天花。

藻井

建筑物室内天花如穹隆状的装饰。由方井、八方井、园井层叠垒而成。正中多雕成蟠龙状,口衔宝珠。藻井一般用于较重要的殿宇。

月台

建筑物前的台座。

嘉量

中国古代标准量器,包括斛、斗、升、合、龠五种容量单位。乾隆初年,清廷得到东汉时期的圆形新莽嘉量,又考核了唐太宗时所造方形嘉量的图式,从而仿造了方形和圆形嘉量。太和殿前为方形嘉量。

基座

也称之为台座、台子、座基、底座,通常是指垫衬在佛座下面的方(长)形石台。

万寿节

皇帝的诞辰日称为万寿节,取万寿无疆之义。为皇帝祝寿,是清宫中重要的典礼活动。万寿节当日,皇帝御殿接受王公百官的朝贺及贡献的礼物。万寿节期间禁止屠宰,前后数日不理刑名,文武百官还要按制穿蟒袍补服。

元旦

农历正月初一,即春节。

冬至

冬至,也称长至,即太阳直射南回归线的当天。古人把冬至以后昼夜长短和气候条件变化等自然现象,看作是阴阳二气互相转化的结果。并认为这是上天赐予人类和万物的福祉,遂把冬至这天定为一年中节气的开始。清代皇帝在冬至这天,要亲自于圜丘(即天坛)主持祭天大礼,以报答昊天上帝的恩德。除祭天以外,清廷还要举行盛大庆典活动,并将冬至与元旦、万寿节并称为三大节。

殿试

古代科举考试的最高等级,因在皇宫大殿内举行,故称殿试。

保和殿

“传胪”

宣布殿试结果称传胪。