设计导向艺术的出现模糊了设计与艺术之间的界限,面对“设计艺术”,如何定义当代艺术似乎需要重新考虑。而在马丁·博伊斯(Martin Boyce)的个展“空中花园”中,他所呈现的作品消解功能、打破艺术目的论,为这一论题带来了另一种解读思路。

我的前一篇专栏文章《设计?艺术?——谈功能性》是关于设计导向艺术的新转折,写完不久后,我在成都郊区与艺术家马丁·博伊斯(Martin Boyce)深入地探讨了同一话题。那次对话使我重新回顾了玛丽亚·林德(Maria Lind)于2000年在现代美术馆(Moderna musee)策展的展览“如果:在建筑与设计边缘的艺术”(What If: Art on the Verge of Architecture and Design)。参展艺术家包括豪尔赫·帕尔多(Jorge Pardo),托比亚斯·雷贝格(Tobias Rehberger),佩·怀特(Pae White)和安德烈·奇特尔(Andrea Zittel)等等。这个展览将设计和建筑视作二十世纪后期的一个“真实”空间,一个资本与社会关系的功能性场域:在这里,人们可以相遇相识,并参与进双方由此而延展开的现实。林德的观点似乎是,这种试图去构建上述情景的尝试可能会取代20世纪90年代的关系美学,然而她也许早就发现这个观点与美学离得太远了。(时代真是变了,至少在她的艺术实践中变了。)

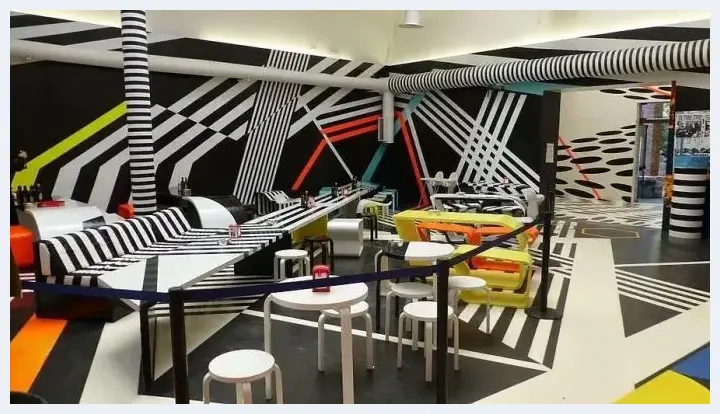

雷伯格为威尼斯建筑双年展Giardini展区咖啡馆的设计

2012年

马丁·博伊斯在自己与帕尔多和雷伯格等艺术家之间划出了一条坚定的界线:他坚信他们是在和建筑,家具和功能性问题打交道;相反,自己只对雕塑感兴趣。当帕尔多的作品和雷伯格的空间可以被观者接近甚至涉足其中时,博伊斯只是在观念层面上借鉴了他周边的事物(家具或建筑等等),但它们并不属于同类别的东西。他刻意地去除了其作品在各个方面的功能性:椅子抽象到无法站立;格栅钻入墙壁,但却能在浅槽上打开;壁灯和台灯在灯泡的灯座位置上被填塞了一层混凝土。

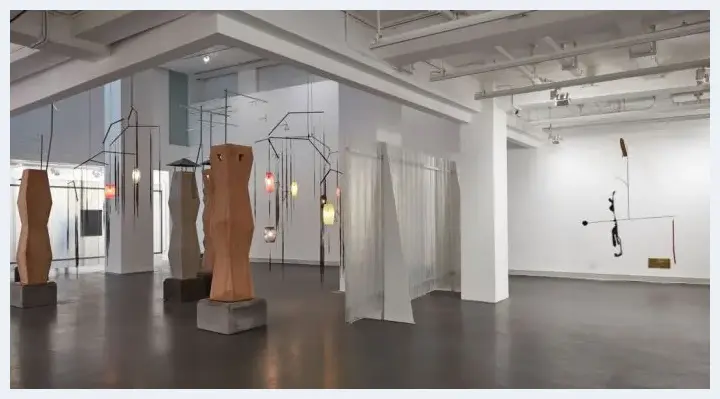

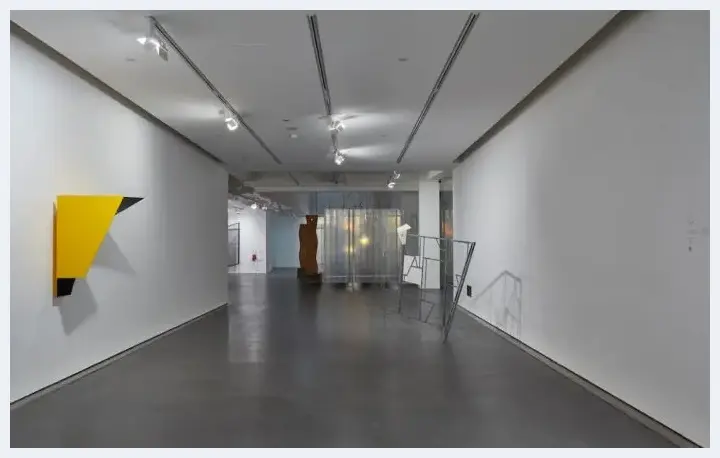

进入博伊斯在A4美术馆的个展,观者可以很自如地穿梭于由两件独立装置作品所界定的空间中,一盏裸露的荧光灯坐落在嵌入墙壁的黄色钢结构中,一个像装饰屏风骨架的金属框架倒塌在地面上。观者在作品之间游走,就像一条溪流在涵洞中流淌,很显然易见,博伊斯是这个空间中完美的艺术家:没有两面墙壁是平行的,没有一个角落是完美的直角。整个建筑像后现代一样倾斜——正如他的雕塑所严格遵守的一样。

《立体派树》

巴黎

美术馆的承重柱与两片通常作为天窗的波状半透明玻璃构成了一块中心区域。在这个空间内,树立着六个顶着防烟罩与电视天线的烟囱【这不得不使人回想起康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brâncuşi )的《无尽之柱》(Endless Column),但实际上,这种层叠角度来自于雕塑家马特尔兄弟(Jan & Joël Martel)于1925年为巴黎设计博览会设计的《立体派树》(Cubist Trees)】。这些实体可能是树木,但似乎比树更具人性,当别人不在周围时,它们仿佛就要开始交谈了。对于他们摆放在低矮的混凝土块上的方式,也有些不合时宜的有趣——就像一个基座被放在基座上展示,或者像一个男人穿得像个基座坐在基座上。在树干之间,悬挂着由铁链组成的移动体,这些物体可以视作垂柳的一部分,与彩色灯笼相平衡。在这里,博伊斯对欧洲传统中的现代私家花园的研究让他得以深入融合中国的审美传统,在中国审美传统中,现代主义的破裂更早发生。(或者可以说,从来没有“统一的人与自然”这样的前现代主义概念,我们从来都是后现代主义的。)

这个花园装置由三个更小、更开放、更私密的内部空间所消解。 其中一个放置了没有框出任何空间的脚线;没有功能的开关、插座与管道;一个放在桌子上的面具;以及对策展人与艺术家主体地位的认可——在这样的语境下,他们显得如此毫无生气。 另一个空间安置了现代主义模式的流动体,其中博伊斯表现出了他对暴力和黑色的迷恋,伴随着加利福尼亚现代人的阳光乐观。 第三个房间包括椅子的骨架,一个刻进墙壁的壁炉,一扇平铺的门,另一个桌面雕塑借鉴了中世纪工艺和原始主义的复兴。

在马丁·博伊斯否认功能性的过程中,除了保留些许细微的同等涵义外,他排除、抽离了一切。他的作品中有一种元素坚守着雕塑作为艺术媒介与话语的特性,而这种特性仍然是当代艺术的最重要的标志。这一特性并不是格林伯格(Greenberg)的极盛现代主义的媒介特性,其中现代主义绘画被认为含有本体性和秩序性的定义,以至于它只能被单调产出;同时,它也没有排斥克劳斯(Krauss)提出的后媒介现状。但它拒绝了艺术实践的目的论观点:这里没有任何进展发生,也没有艺术家创作作品的理想化形式。如果没有对与艺术毗连的流行文化(包括艺术,室内设计,建筑,景观建筑和艺术史)尖锐而精准的认识,它就根本不可能被实施。但与此同时,它还是坚定地将艺术视作为一个独立的创作场域。

![孙凤吉的艺术人生[图文] 孙凤吉的艺术人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cx2sa35x1gl.webp)

![老有所乐,每日一剪[图文] 老有所乐,每日一剪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i1d2ukom4lm.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![越南红木市场走访记:在清冷的市场上坚守希望[图文] 越南红木市场走访记:在清冷的市场上坚守希望[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dqtkmhcqars.webp)

![猴票市场再度爆红 大版票拍出200万[图文] 猴票市场再度爆红 大版票拍出200万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xtxsd5kdwnm.webp)

![朱良志:中国艺术的“不作时史”问题[图文] 朱良志:中国艺术的“不作时史”问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/une4sywqdnd.webp)

![“沉默的爆破”将在无锡运河外滩美术馆开幕[图文] “沉默的爆破”将在无锡运河外滩美术馆开幕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vg0egueancz.webp)

![山西文物被窃 多因文物无人看守[图文] 山西文物被窃 多因文物无人看守[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odwvhabrqig.webp)

![你观看的方式决定你眼中的艺术[图文] 你观看的方式决定你眼中的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0anv4feloc.webp)

![中国书画:“大师”和“匠人”[图文] 中国书画:“大师”和“匠人”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dnp4e2t0a5k.webp)

![辛丑清明——素兰[图文] 辛丑清明——素兰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xngwtftwi5n.webp)

![收藏玉器从标尺入手[图文] 收藏玉器从标尺入手[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xhtafsjosab.webp)

![土根齐白石的本土文化魂与情[图文] 土根齐白石的本土文化魂与情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/otuxqydohug.webp)

![德基美术馆馆长艾琳:我们都肩负着文化责任感[图文] 德基美术馆馆长艾琳:我们都肩负着文化责任感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/of1zlnlcts3.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)