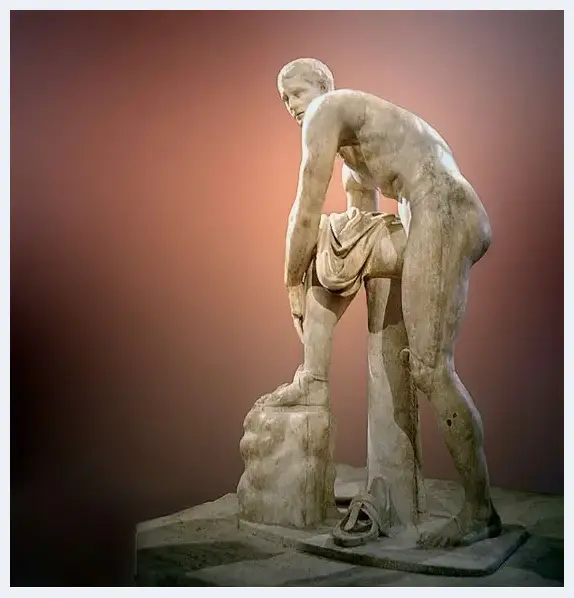

《拉奥孔》,雕塑,高184cm,罗马梵蒂冈美术馆藏

就像许多其他重要问题那样,关于绘画和雕塑谁更胜一筹的问题仍然悬而未决,但至少这种无谓的争执已经停止了。相对于自己不了解的艺术形式,雕塑家和画家无疑还是更钟爱自己从事的艺术,但他们已经不再认为有必要将自己从事的艺术捧到高人一等的地位了。在这个时代,我们已不会再去探寻雕塑是不是一门比绘画更尊贵的艺术,但我们确实会致力发现这两种艺术形式之间的共性、差异,它们彼此之间有什么能够或者不能互相借鉴的,它们各自的独特领域是什么,它们之间的分界线又是什么,还有它们各自应致力的特定目标是什么,它们各自不能熟视无睹的特定目标又是什么。对这些真正重要的问题的讨论,于我而言就好比为艺术的本质撒上些许光辉,希望能有助于艺术家们在他们所从事的艺术上取得独树一帜的成就,而且让业余爱好者能乐于将他们的评价建立在坚实理性的基础上。

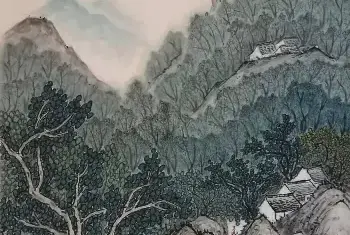

在为艺术呕心沥血六十多年,耗费了大量精力和智力而产生了巨大影响后,米开朗基罗逝世了。他留下了许多弟子,他们意识到老师已经离去,决心跟随这位长期引导着他们的伟人的脚步继续前进。这一画派的所在地佛罗伦萨只留下他们老师的少数画作,大师本人一直对油画不屑一顾,据他所说,“(油画)是为妇人和懒鬼所作的艺术”。米开朗基罗的壁画杰作都在罗马,而且那幅他在和列奥纳多·达·芬奇竞争时设计的著名壁画可能是因为偶然事故,也可能是因为巴西奥·班迪内里的嫉妒而被毁掉了。于是,他创作的那些雕像几乎就成了那些尊崇他的弟子们能寻访到的仅有的学习模板,而他的弟子们也一直满足于模仿这些雕像。他们满怀热情地研究那些雕像,给这些雕像赋予自己的想象力,在其基础上形成自己的品位。于是乎,佛罗伦萨出品的绘画通通呈现出大理石般的刚毅线条感,其原因别无其他,只是因为这些画作保留了对雕塑的研究结果。兰齐说道:“在他们的某些绘画中,你会看到一群人物一个接一个地挤作一团,面无表情。半裸的人物唯一的目的好像是为了表现类似‘维吉尔笔下的恩特鲁斯’(Virgil’s Entellus)那样‘孔武有力的筋骨’。迄今为止都用可爱的蓝色和绿色的地方,你会发现一块浅棕色,单薄的浅色代替了列位大师曾使用的饱满颜色,安德烈·德尔·萨托(Andrea del Sarto)时代研究甚多的重要的浮雕式绘画技术似乎被完全忽略了。”

这样的结果——在艺术史上一而再,再而三地发生过——足以证明对雕塑的模仿使画家身陷犯下严重错误的危险境地。我们刚刚列举的佛罗伦萨画派画家们犯的这些错误,其原因并不在于对米开朗基罗雕像进行特定的专题研究;他们可能从米开朗基罗那里学到了某些表现人体构造知识的夸张手法,而他们最大的错误是对那些雕像进行全盘的学习和模仿。这个事实——意大利人自己是承认的——如果被正确理解,将为我们研究那些造成类似恶果的各种因素提供起点。这些恶果源于各种艺术形式的本质,而由此会产生不可避免的后果。

流传至今的说法是,雕塑的目的是表现人物的外形,而绘画则是为了表现人物的整体外观。这种说法在我看来还远不够准确。不能说画家就不需要处理外形问题,因为他也要描绘出人物的轮廓,而且,当他努力在画布上展现人物投影的时候,还必须赋予人物如浮雕般栩栩如生的外观。因此这两种艺术形式在目的上非常相似,但也存在重要的差异:它们的掌控手段截然不同,且它们达到目的的途径也不一样,没有任何交叉点,也不会重合。

《克罗托纳的米洛》,皮埃尔·皮热,大理石雕塑,高270cm,巴黎卢浮宫皮热作品沙龙藏

雕塑家会先收集好一堆黏土,模特在他眼中就像柏拉图所说的原始人在上帝脑海中那样:他聚精会神地围着模特转,前后左右从各个方向检视模特,而且要完整地测算模特的尺寸。他还要了解模特的结构,包括外形、高度、骨骼的厚度;他需要知道骨骼是如何连接成一体的,还有每一块骨头附着哪些肌肉,又是如何运动的。雕塑家最初的行动是建立好对整个骨骼构架的印象,然后用肌肉覆盖骨骼,从而得出塑像所需的姿态和动作幅度,最终给整个塑像覆盖皮肤,从而完成人体各部分的比例,并且赋予一种生动的人物造型。这就是古代雕塑家向我们呈现普罗米修斯塑像这种艺术瑰宝时的艰辛过程。当大理石取代黏土,而且经雕塑大师之手巧夺天工,赋予其生动的人体面貌外形时;当雕像表面已经呈现出皮肤的细微起伏,而且这样的皮肤构造简直可以以假乱真,让我们忍不住去猜想“皮肤”下面的人体组织形状时;当这些真的完成时,就会发现那具石人和它的活体原形之间的区别仅仅在于实质内容、颜色和重量而已,而且实际上它甚至已经拥有人体外部形态的一切细微特征。

另一方面,画家的目标是要在彩色颜料的帮助下,将人物形象绘制在平面上,使之能向观众呈现出一种从一段距离之外看上去栩栩如生的效果。由于眼睛一次只能看到对象的一侧而已,而且这一侧并不是一个平面,而是和眼睛正对着的人物的那一部分,这部分的轮廓由一条将人物的可见部分,或者说前侧,与视野之外的后侧部分分离开的曲线组成。这条轮廓线就是画家领域的界限,正是轮廓线构成了画家绘画对象的外形,而且此后画家的艺术就是在画布上轮廓线以内的部分进行填涂,真实对象的相似外观是通过相应轮廓内所勾勒出的内容表现出来的。

因此绘画建立在一种光学法则上,这与我们在自然条件下根据事物轮廓的变化,还有光与影的明暗作用,来判断其距离、外形和突起部位的法则是相同的。

此外,画家要像他在自然界中所发现的那样去表现明暗分布效果,要像它们原本所展示的那样给绘画着色,并且通过色彩的分布落差来调节明暗,或者通过描绘增亮的光线和遮蔽的阴影来修饰颜色,从而赋予画作以多种多样的色彩。正是通过这些手段,画家得以忠实而逼真地表现他所致力去表现的对象,而同时这也是他所从事的绘画艺术的终极目标。

看来雕塑和绘画两种艺术的性质存在差异,各自独有的领域和掌控手段也存在差异。我们发现它们之间的唯一共同点在于构思。但也存在这样的差异:雕塑的构思理念在于从高、宽、深三维塑造人物的完整立体形象,而绘画只能限定在高和宽的二维构思上,深度或者说投影则要通过阴影、光线和色彩来表现。

在确定两种艺术各自包含的最重要性质后,我们下一步就是去探寻更加适合它们各自的对象。

《伊阿宋穿鞋》,原作利西波斯,高161cm,罗马复制品,巴黎卢浮宫藏

若要在雕塑和绘画之间装模作样地划分一些不变的硬性界限,确实是荒谬的,我们对艺术不能像造物主对大海那样发号施令:“你只可到这里,不可越过。”但即使艺术天使的灵感来源无穷无尽,即使必须让她自由地去尝试她的任何构想,且任她高飞到其羽翼能及之处,仍有必要教导她怎样确定飞行的方向。

每一种艺术都有一种明确的本质和界限,艺术家有必要去了解这样的本质和界限,以便能够明白一旦他无视它们,将会遇到何种危险。如果他真能无视它们,而且尽管如此,仍然能制造出色的效果,那并不是因为他违背它们而造成的,而是因为即使违背常规,天才总归是天才。然而,凡人必须学会避免犯错误,对此不需提供任何借口。

各种造型艺术都能表现“动作”或者“态势”,这包含了人与自然以这两种方式进行自我表达的所有方面。不难看出画家更侧重表现前者,而雕塑家更侧重表现后者。

雕塑家必须致力表现形体构造,而他的成功取决于他的表现是否真实和美观。对他而言,致力达到一种他无法企及的真实感是没用的;但他在美观方面能够达到的成就则毫无限制,因为在他所从事的艺术的各种合理资源当中,他拥有能达到最完美的美的手段。因此,对其所从事的这门艺术的这一特有目标,他绝对不能忽略,只有如此他才能在追求这个目标的过程中获得最大成就。因此,雕塑家必须永远牢记一点,那就是真实必须和美观联系在一起,甚至当需要牺牲美观才能达到真实效果的时候,应当摒弃真实。任何损害雕塑家作品美观的造型变化都是无法容忍的,因为他无力弥补那些往往会讨人喜欢的虚幻的伪现实所造成的损失,更别提那些不讨人喜欢的题材。他既没有其竞争对手所掌控的那种使用丰富色彩的权力,也不能使用那些能够非常生动地表现某种动作含义的火热眼神,那么雕塑家仅剩的能够体现出这种强烈表情的手段就是改变作品的造型。当一个人行动的时候,他的面色强度还有外观特征的变化将会同时发生;而在这些变化中,观众则会忽视那些随行动而必然产生的形体变化。画家正好可以通过表现这些面色和肤色的变化,从而赋予画作真实的效果,而不必对形体进行太大改动,或者为了表情而牺牲美感。如果只看到一个可爱女子痛苦流泪的扭曲面貌,没有人会觉得她漂亮;生动的面色,通透的肤色、眼色和眼神,这些都是一幅画面吸引我们的因素;雕塑家没有任何渲染这些魅力因素的手段,如果他要取得同等的逼真效果和表现张力的话,就必须对眼睛进行一种极端别扭的造型改动。

《人类的堕落》,米开朗基罗,油彩壁画,570cm×280cm,西斯廷大教堂穹顶

此外,雕塑在表达运动状态上的能力也比绘画逊色一筹。众所周知,大理石的重量还有色彩的单调性,使得人们无法通过想象力来相信雕塑人物真的动起来了,哪怕是那么一瞬。当一个人物的生动性既不能通过行动来体现,也不能够通过肤色和面色来体现的话,这看上去就像是说,即使是在休息状态下,它也只能处于行动中的一个定点。在某种程度上,这是绘画人物能达到的效果。因为虽然绘画人物没有生气也不具备动态,但画家却可以赋予它所有的生命特征;而大理石不论如何雕刻,都不可能表现出任何生命特征,因而也就不适合去表现任何一种动作。而且,如果雕塑家试图让大理石呈现出那种有时在自然中看到的剧烈表情,那么这种动作形态就会体现出大理石材质的硬度和刚性,而且这动作将会比绘画中的动作看上去更加僵硬和拘谨,如果允许我这么说的话。现在,既然每一个剧烈动作都是转瞬即逝的,而且既然尽可能避免固化每一个转瞬即逝的剧烈动作都是合理的,那么雕塑就比其他任何艺术形式都更不适合被用来展现这种表情,因为雕塑家的作品所使用的材料会使它表现出一定程度的厚重感和刚性。

如上所述,所有激烈的表情显然都不属于雕塑的领域。而皮热如果设想在他的《克罗托纳的米洛》雕像中注入了《拉奥孔》雕像所表现的这种激烈动作,那他就犯了一个严重的错误。唉!《拉奥孔》身上确实表现了这种可怕的动作强度,但那仍不是一种常见的表情。艺术家的特定意图似乎是着力去表现一个承受着巨大外力压迫的人物形象,但尽管承受着极大痛苦,他依然是平静的,肌肉状态说明他是在承受而不是去抵抗,这样一来,整体动作就是一种收缩状态,一点也不紧张。

![刘玉来:书画评论和书画家的关系[图文] 刘玉来:书画评论和书画家的关系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdqajo022dh.webp)

![青城宝玉石市场缓慢升温[图文] 青城宝玉石市场缓慢升温[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ofvi4dbpnm1.webp)

![读杨佴旻画作有感:凝神静思的艺术[图文] 读杨佴旻画作有感:凝神静思的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yzikqmvfqtc.webp)

![浅聊艺拍结算[图文] 浅聊艺拍结算[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lbjvqafbjgm.webp)

![新媒体技术中的“文化温度”[图文] 新媒体技术中的“文化温度”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14j5q005n5a.webp)

![十大暗藏玄机的世界名作[图文] 十大暗藏玄机的世界名作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jeiyiqbtimz.webp)

![信心仍需凝聚中国书画艺术市场研判[图文] 信心仍需凝聚中国书画艺术市场研判[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/szrearar3zz.webp)

![拍卖场的“抄底”操作[图文] 拍卖场的“抄底”操作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbfsjsqmsou.webp)

![经济低迷 富豪为何还在投资艺术品[图文] 经济低迷 富豪为何还在投资艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lt030nt1kzz.webp)

![当代著名画家张向钧作品欣赏[图文] 当代著名画家张向钧作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0hvlabui01x.webp)

![浅析仰韶文化的重要价值[图文] 浅析仰韶文化的重要价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xe1kux3znhf.webp)

![2017再谈中国画 笔墨还重要吗?[图文] 2017再谈中国画 笔墨还重要吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xg5fekjgebb.webp)

![当代精品和田玉籽料拍卖市场表现不俗[图文] 当代精品和田玉籽料拍卖市场表现不俗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0eav4j1kbj0.webp)

![黄宾虹:画之大者[图文] 黄宾虹:画之大者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bu33ci3xunt.webp)

![笔墨传情,翰墨飘香:观赏王召海的山水画艺术[图文] 笔墨传情,翰墨飘香:观赏王召海的山水画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2o5v2grjrng.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)