谈篆刻

历史上书画印俱佳的人物,之所以先以印名世,在篆刻方面先取得成就,与书、画、印本身的特点有关系。书法、中国画可以做到“人书俱老”,而篆刻是难以做到“人印俱老”的。刻印的人,30一40岁出风格是最为正常的,过了40岁,还没有形成风格,则以后就很难出来了。早一点的是二十几岁就见端倪。到晚年能刻印且刻得又好者,极少。陈半丁晚年越刻越好,是特例。我们看历史,要看问题的普遍性。书法与中国画不然,往往是人越老,作品就越老到,将学养贯入笔端,炉火纯青。

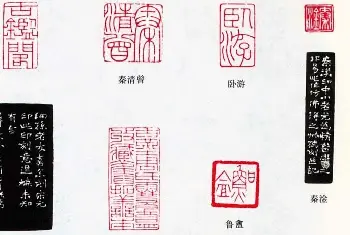

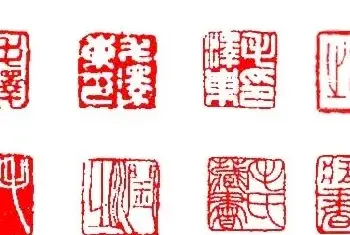

秦汉印是经典,学秦汉印者,即便学不好,也不会学坏。关键在于是否具有慧眼,能否产生共鸣。当代篆刻创作取法广泛,这也是当代篆刻繁荣丰富的一个因素。无论从哪些方面获得创新的启发,都是对的,最终看的是成果。从一些具备强烈的风格、但尚未为更多人关注的印章中发展出来成为自我风格,这样比较快,也是聪明的选择。但这种取法,还要完善,因所取法的“母本”往往是有“缺憾的”。

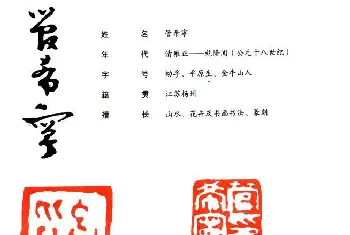

印从书出,邓石如体现得最为明显。邓石如的字与印风格统一,是印从书出的鼻祖。吴昌硕、齐白石等皆是印从书出的代表。好的印人是字、印统一的,同时,书亦受到影响,两者相互生发,篆书的成就往往决定篆刻的成就。

“做印”是非抒情性的描画修刻行为,不可提倡。如果是指对印面的收拾,则是完全正常的,与“印从书出”不冲突。如果一定要用“做印”一词,手段最高的便是吴昌硕。篆刻包含着书法、雕刻,雕刻便具备“修”的因素。创作中为了追求某种效果,在一次性刻写中无法达到时,辅以敲、凿等手段,是完全可以的。我们欣赏的是成形后的作品而不是创作过程。

“大写意篆刻”的提法无学术性可言。书法、篆刻与中国画不同,中国画在技法上分出工与写,已经是很无奈的表现了。试想,用“大写意”去套书法,那么什么叫“大写意书法”?是狂草?“大写意篆刻”是伪命题,不值得讨论。广义地讲,中国书画篆刻,以至人类的艺术都是写意的,经过人的因素(创作),就有了人的主观意识,就不是天然的,也就是写“人意”的。

谈书法

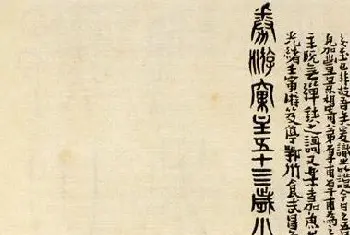

书法史上篆书重要的作品我大多认真临过。我篆书风格的形成是从碑额中吸取特点并加以变化的。《嵩高灵庙碑》碑额以及北魏与隋唐墓志铭盖的颇多类似美术字的篆书,对我启发较大。在我的篆书作品中,亦有隶书的成分,甚至把颜真卿楷书的意趣与博大气象融入其中,这些都是自然的生发,在创作中因势、因情、因时而随心、随情、随笔自然流露,最终求其自然和谐。

尺幅大小与气势大小没有必然的联系。当然大幅作品易于表现气势,而能于小幅作品中表现出磅礴气势,更需要创作者具有广大的心魄。“势”,是整体的。“势”也可以理解成气。“势”与“气”常常组合在一起,“气势”是内心的表现,可以超越技术。“造势”,若造得自然,无可非议,否则就会做作。“势”还是自然生成表达为好,“造势”是第二层次的。

创作往往有一定的“阶段性”。这一阵子就喜欢写对联、写行书,那就多写些,往往会有满意的作品出现。过一阵子想写手卷,那就多写手卷。有时,我们要从艺术人生的角度看,各个阶段组成了整个的艺术人生,所谓历史地看待创作。

谈绘画

对于中国画而言,我认为,有两点最重要,一是格调高;二是笔墨精;如果再加上一个,就是气势足。其他诸如造型、构图、色彩等都可放在第二位,有了前面两点或三点就足以立得住。

物象只是给创作找到一个借以表达精神世界的载体。艺术本质上都是写意的,是“心源”,师法造化是寻找事物的规律及其精神。只有传神的艺术才是最高妙的。造化与心源同样重要。

一种艺术已经成熟了上千年,是经过历史检验的。如果想再“转型”,实在是得不偿失。一种优秀的文化,往哪里转呢?我们要做的,不是转型而是发展,前人永远都不会把路走完,就看我们有没有本事把前人的路往前再多走一些。

至于“实验水墨”、“城市水墨”,都是实验。不能说没有意义—它的意义是从反面论证这样做是行不通的。

书画印是相辅相成、互相生发的。三方面有一方面是高雅的,其他方面就不会低俗。否则此方面也不是真正的高。每一时期在创作精力上有所侧重而已,三方面某一方面先成熟而已。