相比较一般意义上的笔记掌故,陈巨来所知道的老八卦属于逸闻界的重金属,非一般人所能消受。

一个小老头,面容清癯,身躯干瘪,面庞尖削,脸色煞白而体不胜衣,更有一对状如猿猴的大招风耳朵——他就是以篆刻闻名的陈巨来。或许,这使许多热爱其珠圆玉润般印章的人们未免有些大失所望。然而,就是这位面有“异相”的绝顶聪明之人,却成就了一番别样人生。

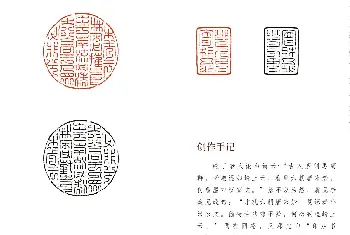

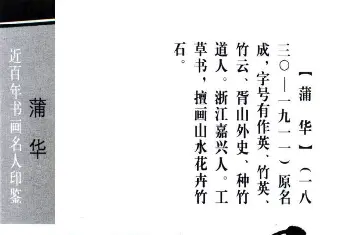

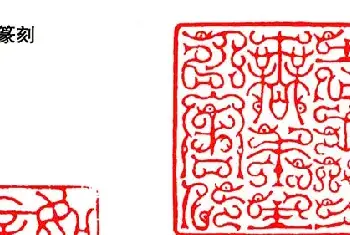

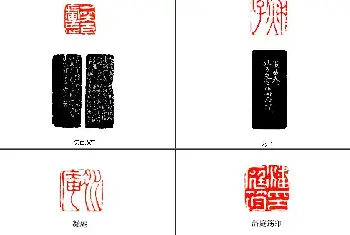

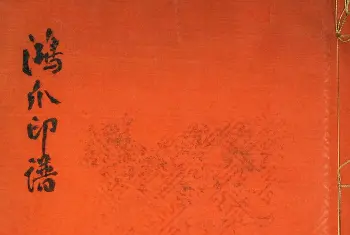

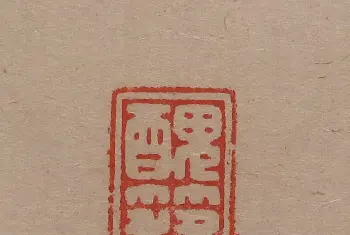

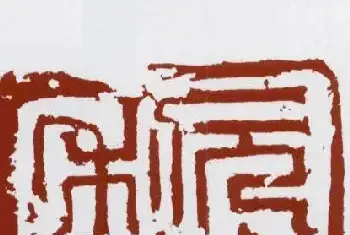

陈巨来原名单,字巨来,晚号安持老人,斋名安持精舍。自幼承袭家学,打下坚实基础。1924年拜浙东篆刻名家赵叔孺治印,得之奖掖,为赵氏门下60位学生中的大弟子,故师生情谊最深,成就亦最高。陈巨来常年混迹于上海书画界,为张大千、溥心畬、张伯驹等著名书画家、收藏家刻印,享誉上海滩,名传海内外。陈巨来以其对篆刻的独到领悟,加之勤奋耕耘,以佛家的静心和定力,一生刻印逾三万方,凭着智慧、勇气、胆识,攀上了中国印章圆朱文的峰巅。作家施蛰存以“石破天惊留好手”加以赞誉,就连不肯轻易赞人的国画大师、鉴赏家吴湖帆先生也画上“占魁梅花图”赠之,以示首肯。

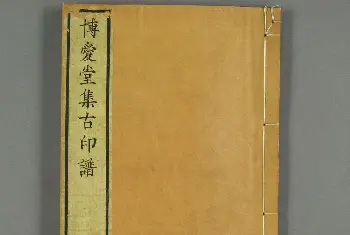

然而在今日,陈巨来广为人知,并非完全由于其在篆刻史上的赫赫声名,而是由于他撰写的一本回忆录《安持人物琐忆》。这批陈巨来晚年以蝇头小楷写于旧卡纸,甚至香烟壳上的文字,主要讲的是民国时期上海文坛、书画、篆刻界名家闻人的掌故轶事。追溯起来,其最初稿本是陈巨来亲手交给施蛰存的,其时陈、施二人一同被关押牛棚之中为难友,陈唯恐自己来日无多,就将文稿托付施,殷嘱倘有机缘一定为他出版。上世纪80年代末,经施蛰存之手,陈巨来的文章开始陆陆续续在《万象》杂志上长期连载达7年之久,影响巨大,深受读者追捧。

又是10年过去了,近日,这部书稿终于正式结集出版,并配上珍贵历史图片,以最完整版本示人。尽管岁月荏苒,故人远行,所有的当事人几乎都已不在人间,然而各种淹没无闻的前尘往事、琐碎杂谈,一经陈巨来信手拈来,文白相间的文辞加以润色修饰,竟然都再次变得鲜活生动起来,种种情态如在眼前。大量“老八卦”集体性浮出水面,不仅让今人多了不少逸闻谈资,而且其所撰写的种种趣事,亦可看作一部民国版的“世说新语”,其影响恐怕会绕梁三日,余音不绝了。

修辞温和,内容凶悍

自青年时代起,陈巨来就生活在上海这个繁华的大都市,为他与社会名流的结交提供了有利的条件。20世纪初的上海是中国经济、文化艺术的中心,是一座东西文化交融的现代化城市,从古到今,从洋到土,光怪陆离,良莠不分,可谓应有尽有。

在这里,陈巨来如鱼得水,因而得以相识吴昌硕、张大千、冯超然,沈尹默、张伯驹、叶恭绰、吴湖帆、溥心畲、陈从周、潘伯鹰、谢稚柳、陈小翠、李秋君、陆小曼等一大批金石书画名流,交往之中的趣闻轶事自然不少。从《安持人物琐忆》中所载的百十余人中不难看到,这群性格各异的人物足以构成一幅非常完整的旧上海文坛、艺坛众生相。尤其在他们已经远去的今天,许多人的奇闻逸事读来甚至有些不可思议。

比如陈巨来记章太炎,说章氏为人作祭文时,喜用古拗难读之字,他人无法读通,请其自读,然章自己一时也难以辨识。再如记鸳鸯蝴蝶派的作家周瘦鹃,说他因早年失恋,养成癖好,以香囊盛旧女友所赠之情书,藏于内衣中,永作纪念。而在书画篆刻界,怪事更是层出不穷,既有在世为自己登报报丧,三天后宣告复活者,也有以专门伪造古今名画钤印为生的奇人;既有执意在题写大雄宝殿匾额时落款“粪翁”者,也有将毛泽东所赠之烟吸掉一半,另一半藏于盒中四处炫耀之人……一时间,“名士”、“狂客”如过江之鲫,更有趣的是,这群狂狷之士之间又各有交集,奇闻逸事目不暇接,读来不免使人浮想联翩。或许,所谓的“民国范儿”,也就在这书案上、烟榻间、妓院里、酒楼中尽显无遗了。

陈巨来笔下记述最多的,莫过于吴湖帆了。据陈回忆,早在1926年夏,他在赵叔孺老师家中,见座上一客,蓄短须,穿缎马褂,戴饰有珊瑚小珠的瓜皮帽,高谈阔论,状若无人,待其出示所藏隋代《常丑奴墓志》请赵叔孺鉴定,上有湖帆名,巨来才得知此乃大画家、收藏家吴湖帆。因吴本人当时已有大名,加之才气过人,眼界又高,因此对陈巨来昂而不礼,因此巨来也不敢随意开口。随后赵氏取出自藏《云摩将军碑》供吴氏欣赏,上钤有“叔孺得意”印,吴氏激赏并推此印为高古绝伦,赵氏一听笑了,说刻印的主人远在天边,近在眼前,吴氏惊愕,当即笑容可掬地与巨来握手,从此,两人就结下了不解之缘……

以印为媒,前倨后恭,短短近百字,就刻画出了吴湖帆的名士气度。陈巨来一生为吴湖帆刻印达百余方,吴湖帆也为陈巨来作过许多画,仅扇面就有45柄。值得一提的是,吴湖帆夫人潘静淑也善画,而外间绝少得之,书画界只有陈巨来一人得藏。事实上,据陈巨来记载,由于他从中周旋,帮助吴湖帆摆脱了“小三”的纠缠,故而吴夫人对其有特别好的印象,这才赠画的。而除了讨小老婆,吴湖帆与人设局骗取古画,倒卖牟利,充当和事佬为友人夫妻劝架趁机吃豆腐等种种令人咋舌的旧闻,也都随着《安持人物琐忆》的正式出版,不再埋没于烟尘之中了。

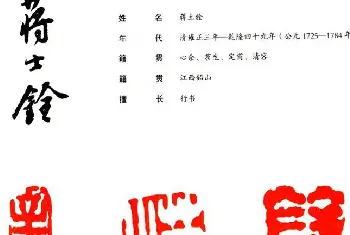

当然,不独吴湖帆,这类颠覆名人光辉形象的故事在陈巨来笔下可谓数不胜数。如《西山逸事》写末代王孙溥心畲,不提他的书画成就,而专门写一些难与人言的逸事,如陈毅市长曾请他担任故宫博物院副院长,终因小人攻击而不受,远赴台湾;写他吃了油条手不洗就画起画来,往往油迹满纸;写他在法国无以为生,求助于张大千汇以美金五千元始得回台湾……

再如海派艺术大师吴昌硕,陈巨来说他虽自称耳聋,但是有时其子女细声谈论老人贪吃零食时,吴昌硕必高声申辩,坚决否认。还说吴昌硕晚年只要有人请吃酒席必参加,且一定要大吃不已,回家时患胃痛。更有趣的是,由于看到儿子偷偷藏起了友人送来的麻酥糖,耄耋之年的吴昌硕甚至半夜悄悄起床偷吃两大包,以至于梗在胃中无法消化而导致不起……种种描写虽多为名人难以启齿之事,然而在这个八卦流行的时代,不可否认,许多原本高大却模糊的历史人物,就是在陈巨来写于香烟壳上的这些文字中,渐渐丰满,活灵活现起来。

风流韵事,真假难辨

既然是“琐忆”,其中所谈及的自然多是一些日常琐碎之事,诸如女画家周炼霞行为不羁,上厕所不避人,甚至自云有面首十人,庞左玉气量偏狭专好吃醋,陈小翠作诗喜抄古人旧句,张大千待友至厚却极为好色等等。陈巨来往往极为乐于挖掘彼时男女间的风流韵事,并以之为消遣的谈资笑料,颇有老辈风流,风月场中过来人之感。特别是徐志摩与陆小曼的故事,陈巨来写来更为有趣了——陆小曼当年在北京某教会女校读书时,有皇后之名,追求者众,她“每至剧院或中央公园游园,欧洲人、中国大学生前后常有数十人,或为之拎包,或为之持外衣……”;又写林徽音当年以同样一封“乞求安慰”的电报情书同时发给徐志摩等四位男同学,最后徐志摩知道后放弃追求林而投陆小曼之怀抱;更有甚者,竟写徐志摩前妻张幼仪与阿翁有染的逸事;写胡适之当年对陆小曼有野心,于是想聘请徐到北大教书,一来成全林、徐,二来拆散徐、陆,自己才可遗弃老妻,追求陆小曼……这些描述都颠覆了人们以往的固有认知。恰如作家小宝所说的那样:“安持老人以古朴文字儿童态度写艺坛文苑琐事轶事下流事,令生活上守身如玉阅读中嗜痂成癖的我辈十分过瘾。”

有趣的是,在贬损他人的同时,陈巨来也很聪明地常常进行自我检讨,对于往昔的风流韵事,来一番愧疚式的忏悔,读来令人啼笑皆非。应该说,从陈巨来戏谑的笔触,以及谈到男女之事时的种种轻佻之言来看,可以猜想,其中的所谓内幕轶闻,不免有添油加醋的成分。不过,也不能说陈巨来的写作就毫无史料价值。即使陈巨来的回忆录被归入“野史”之列,但这部野史也足以显示出那个时代的底色,其所记的书画家和各路人物,远非道德完人,甚至有些人可以说在道德品行方面瑕疵不小,但无不个性飞扬,在嬉笑怒骂和举手投足中,都显露出一种率真的性情和名士气概。

由于《安持人物琐忆》写作的时间,已是在20世纪五六十年代,距事情发生时过多年,陈巨来亦身处逆境,手中无参考资料,多凭记忆书写,因此难免有不少错误之处。例如误把袁寒云诗谏袁世凯的名句“绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层”记为“……多风雨,风雨莫上最高层”。再如写当年梁思成追求林徽音,为了替林买橘子,梁骑自行车出门,车祸伤腿,林不忍离弃腿残的梁,才舍志摩而从梁,实际从未忘情于徐。故而徐志摩死后不久,林徽音也抑郁而亡等等……以此推论,《琐忆》中错传错记之处,应该不少。不过民国时代的老派人物,本来就属于“玩得凶,传得更狠”。因此,尽管那些骇人听闻的八卦未必确有其事。但老八卦自有其生命,不一定非要附庸于事实,八卦说到底也算一种创作。故而没赶上那个时代的读者明知这些多属不经之谈,却仍然津津乐道“安持琐忆”于饭局酒会之中,甚至还有些许闻听“白头宫女说玄宗”的奇妙感觉。只不过,相比较一般意义上的笔记掌故,陈巨来所知道的老八卦属于逸闻界的重金属,非一般人所能消受。

数度沉浮,毁誉参半

但凡对陈巨来此人有些熟悉的,事实上不难看出,《安持人物琐忆》完全可以当作陈巨来自己一生际遇的怀旧录。其无非借助回忆昔日上海滩的浮华和旧人旧事,来抚慰自己萧条的晚境,甚至是一种“同病相怜”般的自哀自怜。

陈巨来的一生,数度沉浮,毁誉参半。17岁时,陈巨来带了自己仿刻吴昌硕“癖于斯”印,在岳丈况蕙风的陪同下拜访吴昌硕,时昌硕已81岁高龄,见弱冠之年的陈氏携印求教却客气地呼巨来为“巨翁”,还殷殷告诫陈巨来不要学他,赠以“似吾者俗,学吾者亡”的名言。23岁那年,陈巨来治印开始订润格,第一笔润单就是《孽海花》的作者曾孟朴。而当时的大家王同愈为了请陈巨来刻印,甚至不惜将篆刻家江建霞、赵古泥的印面磨去,可见其欲得陈刻印之心切。

陈巨来虽为文弱书生,却有“侠义”心肠。1946年国画大师张大千准备在上海举办个人画展,可是从北平运来的画大多未钤盖印章,心急如焚,马上想到好友陈巨来,并请他镌刻一批印章,以解燃眉之急。陈巨来一口应允,经过半个月夜以继日的苦干,如期交差,印章方方精湛,件件适用,为张大千的画增色不少。画展按期开幕,并获得成功。张大千感激不已,从此但凡陈巨来索画,分文不取。后来张大千出游国外,还常常对友人介绍:“我有个朋友是金石家,是中国篆刻界的佼佼者,我的许多用印都是他刻的,他在上海,叫陈巨来。”这种侠义心肠也体现在他与丰子恺的一段逸事中。据程十发先生回忆,当年画院画师下放农村劳动,适逢毛主席生日,每人碗里多一块四喜肉以示庆祝。其时,院长丰子恺茹素多年,面有难色,陈巨来见状,不声不响,走到丰子恺边上,趁四下无人,悄悄将肉挟去吃掉,帮老院长度过难关。事后,丰子恺连连称谢,陈巨来却嬉皮笑脸地说道:“我要谢谢你,让我占了便宜。”

据“补白大王”郑逸梅介绍,上海解放前,有人托陈巨来为毛泽东主席刻印一方,章面为“润之”。陈巨来居然润格费照收不误,因为当时他并不知道“润之”就是毛泽东。另有一次,有人转求陈巨来刻一方闲章,章面是10字格言,要求特别精工,愿付重酬而又不须上款。当初并不知嘱刻者何人,后见伪满文件上赫然有之,才知原来是为宣统皇帝溥仪所用。

被赞誉为“三百年来第一人”的陈巨来,不仅因篆刻得享大名,同时也因篆刻而遭大劫。抗战时期,他被梁鸿志网罗,出任伪政府的铸印科科长。新中国成立后,他遭遇右派之祸,“文革”中身陷囹圄之灾,事实上都和这件事有关。恰如他在监狱中对狱友所说的那样:“他们说我是反革命,因为汪精卫杀共产党盖的图章都是我刻的,只要我刻的图章盖下去就有共产党被杀了。我当然不服帖,汪精卫要杀共产党我不帮他刻图章他也要杀的。后来我就被送到了这里,判了五年刑。”

事实上,由于生性耿直,口无遮拦,加之颇为自傲,咄咄逼人,陈巨来因此得罪了不少人,也吃了不少苦。韩天衡称他“说话随意,百无禁忌,与其工整的印风迥然有别”,确为实言。生活中的陈巨来脑子好、反应快,说起话来肆无忌惮,颇为刻薄,招致不少人对他避而远之,甚至怀恨不已。

上世纪50年代,由于看不惯画院领导拉帮结派,陈巨来与之大吵一架,结下了梁子。“反右”运动前夕,上海中国画院内部举办一个画师作品展览。当时画院的画师无一不是上海乃至全国赫赫有名的大师级书画金石艺术家。陈巨来为出人头地,特意把存录自己历年印章作品的一个长卷拿去展览。起先,那长卷展开的是他1949年以后的作品。“毛泽东印”、“湘潭毛泽东印”、“朱德之印”、“故宫博物馆珍藏之印”、“梅兰芳印”等等,已经算得上风光显赫了,但是他偏偏还觉得不过瘾,在布置会场之后,又悄悄把那长卷拉开一段,于是,“蒋中正印”、“张学良印”、“程潜之印”、“张大千印”等“反动历史”就暴露无遗了。结果当然是陈巨来被“揪出”检讨。然而事情至此并未结束,“反右”运动一开场,他的这一“现行反革命罪行”加上一连串的“反动言论”自然劫数难逃,被痛批一阵之后,最终被罗织罪名,下放安徽劳动教养去了。

“文革”之后,白头欣逢艳阳天。陈巨来终于在迟暮之年赶上了几年好日子。作为篆刻界泰斗级人物,不仅出版了印谱、印话,还多次出访日本,教授学生,影响深远。除了篆刻,陈巨来雅好京昆评弹,交游广泛,甚至还特别喜欢看电影、电视剧等新生事物。有一次,书画界举行高规格宴会,席未过半,正在酒酣耳热之际,只见陈巨来突然起身走人,大家不解,以为老先生哪里不舒服了,谁知陈巨来笑眯眯地回答:“我要赶回家去看日本电视剧《姿三四郎》。饭可以不吃,电视不能不看,如此方不脱离于时代也。”

“人要死在别人的脚底下,不要死在别人的手掌中。如果某人死后,大家跺脚感叹,大呼可惜!可惜!说明此人是好人。如果此人死后,大家鼓掌叫好,那此人肯定生前令大家讨厌。”陈巨来曾经有过这番颇具哲理的话语。观其一生,在艺术上足以成为“死在脚底”的一代大师,而其为人,究竟是“死在掌中”的小人,还是不拘小节的名士,似乎尚未能有公论。随着《安持人物琐忆》的正式出版,早已缥缈而去的畸人陈巨来,其人其事,对于今天来说自然就更多了一分神秘的色彩了。