我认识沙曼翁先生是在1979年,当时我是南京艺术学院本科二年级学生。那年秋末的一天,我带了几张书画习作去林散之老师家请教,交谈间我提及即将去苏州实习2个月之事,林老得知后立即嘱咐:“你去苏州,一定要去看看沙老,他的书法篆刻水平很高,当今已很少了。”说着翘起了大拇指。话音刚落,他即起身去内室取出家存宣纸制旧式信封与八行笺,写了2页介绍信,将我褒扬了一番,以作举荐。

我到了苏州,安顿下来后的第三天,即持林老函去沙府拜访。沙老的住房很普通,也较小,墙上还张挂着他自书的《润格》,给我的印象很深,因为这在当时可以说是极为罕见的。沙老热情地招呼我坐下,沏茶、聊天,开始时我有些拘束,后来在他随和、风趣的谈吐感染下,也就逐渐放松了。我带了几件书法习作,有临《散氏盘》、临汉简、汉碑,也有以汉简、汉碑和唐楷法创作的条幅,也带了几方为同学刻的姓名印(拟汉印)的印拓。当时我的书法还很稚嫩,篆刻更是刚刚起步。沙老看了我的习作后给予了充分肯定:“走的是正路。”大约谈了一个多小时后,我起身告辞,沙老约我第二天上午再去他家叙叙。

次日上午我如约再访沙府,却见门锁着,门上钉着一张留条,嘱我即去网师园茶室,他在那儿等着。在网师园喝茶时,沙老与我大谈“正路”,如作篆须通古文字学,不可杜造;学书须打好正书底子,学唐碑或北魏墓志;学隶书要以汉碑为基础;学篆刻要在秦汉印上下功夫等等。同时他又大斥“野道”,如妄自造篆,用笔故作老态,结字故作变形,耍小聪明、做小动作等矫揉造作之习,并点名批评了某些名家及其作品。我听了大为吃惊,但又觉得他说得甚为在理。从那次听了他的这番议论后,更坚定了我广泛、深入地钻研书法、篆刻传统的信心。

在苏州期间,我多次去沙老家,每次的话题都会很自然地落到“正路”与“野道”的问题上。除了交谈,他还多次当面作书、刻印,给予我很宝贵的观摩学习的机会,我意识到这正是他以其艺术实践给我示范什么是“正路”。

一次他写几件隶书条幅,有接近《曹全碑》味道的,又有近于《石门颂》体的,还有以汉简草隶的笔调写的。给我的印象,这些作品趣味各有所不同,是由字的意态的不同与笔势的收放度的不同所造成的,而逆入平出、万毫齐力的用笔法是其共守的准则,这对我启发极大。此外,他在讲究用笔的同时又很注意墨色的变化,所以其书无论是写刻石篆隶书还是写金文、甲骨文,在其金石意趣(甲骨文书法可谓“骨意”)中往往又含几分灵润,内蕴丰富了许多。一次他临写了一件汉砖文赠给我,书时笔头蘸墨较少,墨色又较淡,可谓以淡墨渴笔作书,写出的意象颇有砖文质感,而虚实变化和墨色干湿变化又是他的创意性的发挥。

大家都知道沙老写汉简十分擅长,但其所作汉简意味的隶书因有深厚的汉碑根底,故洒脱率意而不浮滑,这一点又是他常常强调的。我珍藏着一件当时他写赠与我的汉简体草隶条幅,看着这件作品,他当时的作书状态不由得又浮现在我的眼前。

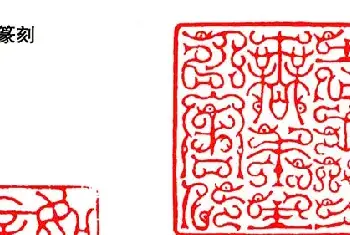

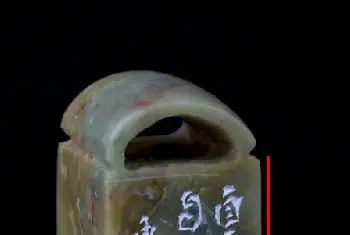

在苏州期间,我看沙老刻过几方印,印象最深的要数他为我刻的朱文“徐午私印”和为尉老刻的“尉天池章”。前者仿汉朱文印,后者则是急就章。

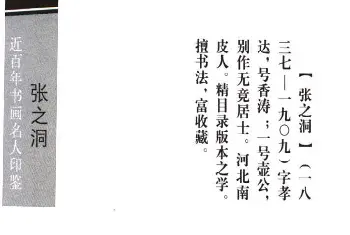

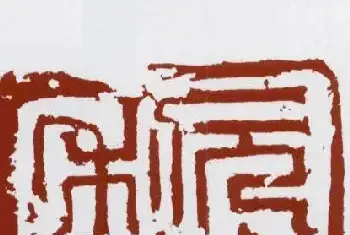

沙老在刻“徐午私印”时,先用印面在纸上压出印框痕迹,然后用小毛笔在这印框内写印文,再将墨稿覆在印面上成反字,有的线条不够清楚,就用小笔略加描补。沙老运刀十分贯气爽畅,使我感悟到前人篆刻强调“使刀如使笔”的道理。而其刻出的笔画有粗有细,有虚有实,皆是在干净利落的连贯运刀中实现的,不是靠反复修刻做出来的,给我的审美印象正应验着赵之谦所谓“有笔又有墨”的道理,还使我感到这里同时表现出了古印剥蚀的趣味所造成的特有的美感。沙老的篆刻钻研秦汉印很深,真正可谓得其神髓,又兼融着吴昌硕印风的一定因素。印面文字刻好后,沙老又提起刀来十分轻松痛快地刻了两行隶书边款:“散老介徐午贤友来访,刻此赠之。已未冬。”我看了感觉十分神奇,拓出来黑底白字,简直就如同汉代隶书刻石拓片,有似《石门颂》、《杨淮表记》相兼的韵味,格调高极了。

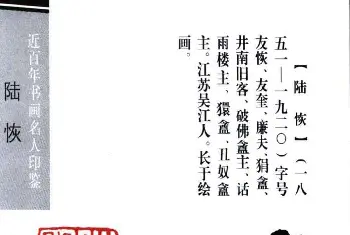

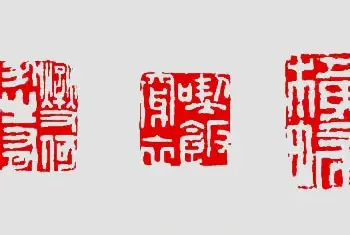

给尉老刻的急就章完全是另一种意境。刻制的过程很简单,时间很短,但艺术创作的难度却是超过工整规范的印式的。只见沙老用笔墨在印面上来回一抹,印面全黑,待墨干后,提起刀来在黑底子上直接刻反字,从“尉”字开始,以正常写字时的笔顺,使刀如笔,转刀(以刀就石)或转石(以石就刀)兼而用之,一会儿即告完成。在我的记忆中最为深刻的是他在刻到“尉”字中的”火”字时,很迅捷地转刀一剜,只听“嘭嘭嘭”,刻出一个半月形,是“火”字的下部。还有刻“章”字的最后一笔直划时,走刀向印而的左下方斜去,打破平正,出奇制胜。而该印中行的“天池”二字偏旁笔画也是随兴就势运刀,一派草篆气象,无论线条的变化还是结字的变化都有许多微妙之处,耐人寻味。可以说,那种意境,既很古,又显得很新。这足我第一次见人刻急就章,特别是有幸见到沙老这样一位前辈高手刻急就章的全过程,对我的影响是极为深远的。后来我也常常试着模拟沙老的刻法,但走刀与布局均表现不出沙老所刻那般的气势与韵味,难以自然。由此也就更钦敬沙老深厚的功力与过人的才情。

我在苏州实习结束回南京后,常常想到沙老的教导,耳濡目染,对我此后的艺术观的形成及认定走深入传统、变通出新的艺术道路起着不可忽视的作用。此后我经常写信向沙老请教,沙老总是不厌其烦地满足我的要求。为了能常常观摩学习沙老的印章艺术,我曾制两本空白印谱寄去,意在收集沙老所刻。过了月余,沙老即将这两本印谱钤满,题了签寄来,并附信一封,对我大加鼓励了一番。此后我学篆刻,常常翻阅这两本印谱,所获救益与启发难以估量。我庆幸我走的是“正路”,而非“野道”。不可不知,青年人如在求学筑基阶段即误人“野道”,在往后的艺术道路上欲转“正”就困难了。