在我所写的“文人书法”中,尚未写到乔大壮先生,也算是遗憾。但要论“文人印章”,乔大壮似无论如何也不能阙漏了。

乔大壮先生的书法,最最著名的一幅,无疑就是至今仍挂在鲁迅故居的那幅──“望崦嵫而勿迫;恐鹈鴂之先鸣”。这是一幅书房对,上款录“豫才先生集离骚经句”,下款未写年月,仅署乔大壮的名“曾劬”二字。查《鲁迅日记》,1924年9月8日就记有“自集《离骚》句为联,托乔大壮写之”数字,即指此联。那时鲁迅自八道湾迁出在别处过渡大半年后,刚移居北京阜成门内西三条胡同不久,此联即挂在鲁迅那间被称为“老虎尾巴”的书房内。

鲁迅与乔大壮是民国初期教育部的同僚,还有陈师曾。他们三人都趣味相近,故在教育部共事时,也时相过从,在鲁迅日记中,自1914年至1924年这10年间,陈师曾、乔大壮的名字是较多出现的“常客”,当然,陈师曾更多一些。相比较而言,乔大壮年轻,要晚两位十多岁,故谊在师友间。不过,以鲁迅之挑剔,能让晚自己一辈且才三十出头的青年书联,并张挂于书房而晨夕相对,除了他们的私交外,更看重的,是鲁迅认可他的书艺和人品。乔大壮博学多才,为人方正,早年游学京师时,在译学馆还是许寿裳的学生。我们都知道,许寿裳和鲁迅是亲如兄弟的挚友,了解了这一层关系,那么乔大壮受到鲁迅的器重也就顺理成章了。

乔大壮出身书香门第,虽是四川华阳人,但先祖为浙江绍兴迁徙入蜀也,故和鲁迅、许寿裳也算有祖上乡谊。其祖父乔茂萱为清代官员,在蜀中颇有声望。光绪年间任刑部司官时,参与康梁维新变法,戊戌失败,六君子弃世,其祖父曾仗义为川人刘光第、杨锐收殓,名动京城。后乔大壮也曾有诗记之云:“莫问吾家收骨谊,荒山视息已凄然。”大壮幼年父亲早逝,承家学之渊源,故早岁即由祖父开蒙督教,少年时得成都名宿顾印愚先生授业,在经史、小学、诸子、文学及书法方面均打下了深厚的基础。后考入京师译学馆(北京大学前身),专攻法文,直至毕业。此时的乔大壮已深得前辈学人朱孝臧、辜鸿铭的激赏,导师辜鸿铭更是赞他为通才,书法、篆刻、诗词、骈文、佛典等,无一不通,尤精于填词,有“一代词坛飞将”之誉。据云乔大壮词学宋人周邦彦,重法度,精声律,文句务求典雅深厚,潜气内转,力避撞韵……当然,那又是另一门专学了。

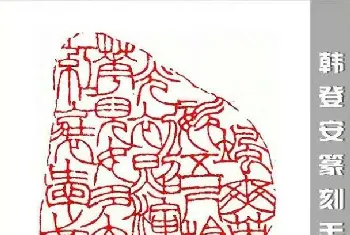

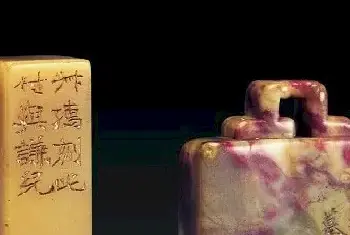

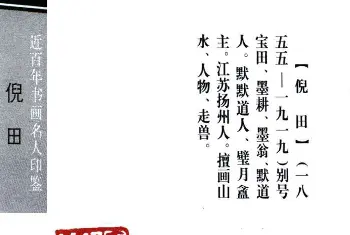

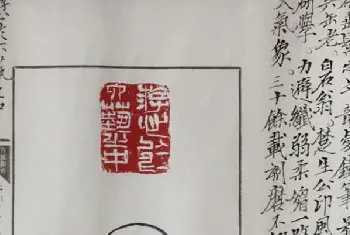

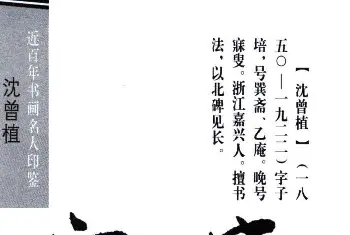

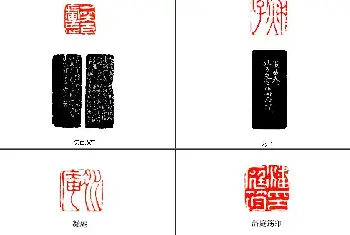

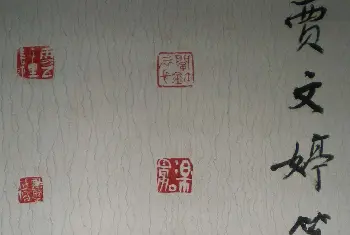

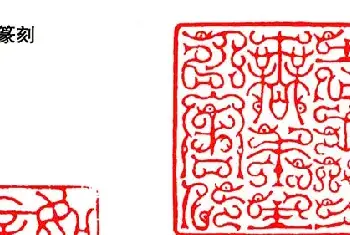

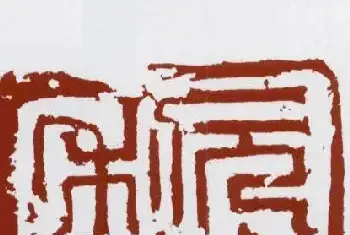

至于书法篆刻,乔大壮也是颇具盛名。其书法早年受顾印愚影响,初学虞世南、褚遂良等唐人楷法,后又勤习智永真草千字文,中年兼习瘗鹤铭、郑文公以及二爨等碑,方笔取势,圆以取韵,秀逸清醇,寓刚于柔。而篆刻他几乎是无师自通,当然家学渊源,以及他对书法文字、金石碑刻的爱好研究,使之对印章的理解和创作,也非无源之水、无本之木。在教育部和陈师曾共事时,篆刻也受陈先生之熏陶,而他自己则博涉诸家,于邓石如、赵之谦之后,更倾心于黄士陵。他取黄士陵之劲挺平正,用商周古器铭文入印,并参以古玺之简洁渊雅,使其的印作质清朴茂,有一种高华绝俗、迥然出尘的不俗气息。抗战时在重庆,乔大壮的书印艺术,尤其是在学人圈内,就深得赞赏。我们在乔大壮的印谱中,可看到章士钊、徐悲鸿、潘伯鹰、沈尹默等多方姓名章,皆为佳作。曾为乔大壮作传的潘伯鹰说:“余爱其所治印,朔乎古初,逮于今日,未见有过之者。”笔者尤为佩服乔大壮为沈尹默所治的几方印,也是沈尹老数十年内的常用印,那方朱文“沈尹默”,线条之劲挺、章法之谐畅、配篆之鲜灵、气息之典雅,均堪称完美,实乃不同凡俗之作。乔氏印章虽然是学黄牧甫,但并不全在黄牧甫之中,故李天马先生有评论道:“先生篆刻,融会两周,以金文入印,超然出牧甫古玺之外。”北京当时还有一位篆刻家寿石工,评论乔大壮的诗词文章和篆刻,曾咏以诗曰:“眉山词绪子山文,后起真堪张—军。更向黟山低首拜,清刚二字总输君。”这里“眉山”与“子山”,想必是指苏轼和庾信,分别是诗词和文章的大家,“黟山”不用说了,黄牧甫也。凑巧的是三位前贤都有“山”,乔先生可媲美于“三山”,然而,“清刚”二字,乔先生或许还略胜一筹呢。

在重庆时,徐悲鸿就深慕乔大壮之学问艺术,特聘他为中央大学艺术系金石学教授。其后,中央大学师范学院国文系也聘乔为词学教授。所以乔大壮于中央大学一身兼艺术系和国文系两大教授,极为少有。据说徐悲鸿于乔非常看重,在乔大壮到艺术系上课的前一天,就给学生特地介绍说:“从明天起,我请了一位既大又壮的高人来给你们上课。”到了第二天,学生们看到新来的老师并非“高人”,既不“大”,也不“壮”,相顾愕然。显然,这是徐悲鸿大师与学生们开的玩笑,他所谓的高人,是指乔的才、学、艺,连他都佩服和敬仰,可见乔先生之高明也。

潘伯鹰曾说乔大壮“自恃甚高,自绳甚严”,这是旧时学人所常有的一种认真、清高、不苟且的精神,我觉得有几个实例可说明乔大壮先生的这种高贵品质。乔大壮一生未参加任何党派,但他坦白真诚,心口如一。早年不满北洋政府的统治,离开教育部后,1927年经一位在黄埔军校毕业的连襟介绍,到南昌在周恩来、董必武等身边工作过一段时间,后回到北京后,受革命思想的影响,他对家人说,革命者为了国家和人民什么都能牺牲的,我还保留那些祖遗田产做什么呢?说着就吩咐大儿子把所有祖遗田契全部销毁,并教育儿女必须靠自己自立,决不允许不劳而获。再有抗战后,白崇禧为蒋介石祝寿,特请乔大壮写寿屏,乔违拗不过,就写了含带讥刺的语句。白崇禧看了不舒服,想改几个字,但乔先生正色告之:“阁下是参谋总长,我是文学教授,各有一行。如果你可以改我的文章,那么我是否也可以改你的作战计划呢。”说的白将军一时语塞。

抗战结束后,1947年许寿裳先生赴台湾大学任中文系主任,乔大壮追随前往,然而仅过一年,许寿裳就在台北惨遭戕害。随后台湾大学竟也未续聘乔大壮,乔于是愤然离台返回。也就是这一年,内战纷起,万马战犹酣。乔大壮亲历许寿裳先生被害、国内同胞又互相残杀,内心极为痛苦。1948年7月3日,遂独赴苏州平门梅春桥下投水自沉。行前写有《绝命诗》曰:邺下江东各献酬。为此题“白刘往往敌曹刘,诗真绝命,潇潇暮雨在苏州。”

我想,也唯有“自恃甚高,自绳甚严”的极严谨认真之人,方愿意做出如此极端之举。正是因为他们不愿苟且,才肯以生命换回自己的尊严。民国以来的文人如王国维、老舍、傅雷等,莫不如此。