| 中文名 | 缂丝花卉册 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 缂丝花卉册 |

| 时代 | |

| 门类 | 织绣品 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00072693) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

缂丝花卉册❖图片

缂丝花卉册之茶花水仙

缂丝花卉册之玉兰海棠

缂丝花卉册之牡丹

缂丝花卉册之百合剪春罗

缂丝花卉册之荷花蜻蜓

缂丝花卉册之踯躅

缂丝花卉册之芝兰

缂丝花卉册之秋海棠

缂丝花卉册之剪秋纱

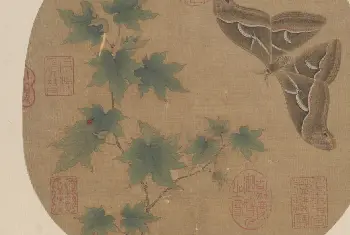

缂丝花卉册之蝴蝶花

缂丝花卉册之梅花

蝶翅花样用凤尾戗

缂丝花卉册❖简介

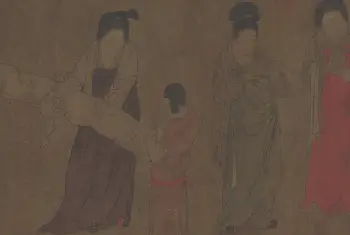

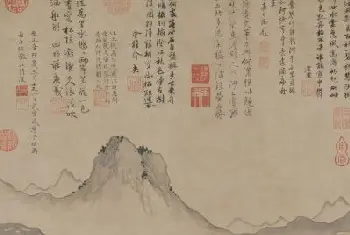

缂丝 花卉册,明,十二开,每开纵41厘米,横42厘米。清宫旧藏。

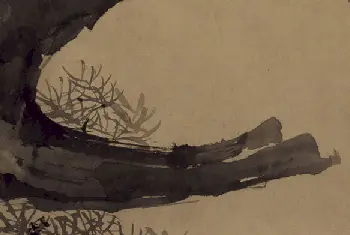

花卉册在本色地上缂织茶花水仙、玉兰海棠、牡丹、碧桃芝竹、百合剪春罗、荷花蜻蜓、踯躅、芝兰、秋海棠、剪秋纱、蝴蝶花、梅花等各色花卉,每开均缂织而成,无着笔处。画幅采用平缂、构缂、木梳戗、长短戗、凤尾戗和掼缂等缂织技法,缂工细致,润色自然,描画不求形似,具有简逸风格的文人花鸟画风。

山茶水仙、梅树灵竹和玉兰海棠三页上分别钤朱印“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”、“石渠定鉴”、“宝笈重编”、“乾清宫鉴藏宝”、“宣统御览”、“无逸斋精鉴玺”、“三希堂精鉴玺”、“乾隆鉴赏”、“宜子孙”、“宣统御览之宝”十一方鉴藏宝玺。《石渠宝笈续编》著录。

相关知识科普

缂丝

中国传统丝织工艺品种之一,其历史悠久。其织法以生丝为经,熟丝为纬,先将预定的图案纹样以墨线勾稿,画在经线面上,然后用几只乃至几十只装有不同色纬的小梭,依照纹样的轮廓和色彩以小梭、拨子等工具,用平戗、搭梭、长短戗、木梳戗、环缂(音刻)、掼缂、双子母经、绕、勾边线等多种技法,将多种彩色纬丝分段缂织,按图稿所示与经线交织,形成“通经断纬”。织物表面只显彩色的纬纹和单色的地纬,正反两面花纹和色彩一致。由于采用局部回纬织制,纬丝并不贯穿整个幅面,即花纹与素地及色与色之间呈小空或断痕,“承空观之,如雕镂之象”,故名缂丝,又名刻丝、克丝、刻色等。 宋代缂丝大都摹缂名家书画,北宋时以定州的缂丝最为有名,南宋时以淞江朱克柔的缂丝最负盛誉。明清时除缂织书画、诗文、佛像外,还缂织袍服、屏风、靠垫等,尤以苏州缂丝最为精美。由于缂丝工艺繁复,一件成功的作品,所用人力物力非普通人家可以承受,故有“一寸缂丝一寸金”之说。

花卉

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉,清代晚期画黑叶子花卉。

海棠

落叶小乔木,叶子呈椭圆形,花白色或淡粉红色。果实亦称海棠,球形,味酸甜。

碧桃

蔷薇科,桃的变种,落叶小乔木。春季开花,花重瓣,有白、粉红、深红等颜色。可供观赏和药用。

剪春罗

植物名,亦称“剪红罗”、“雄黄花”等,石竹科,多年生草本,夏季开花。可供观赏,根供药用,消炎止泻。

踯躅

植物名,即“羊踯躅”,亦名“闹羊花”。杜鹃花科,花鲜黄色,可供观赏,有毒。

剪秋纱

植物名,亦称“剪秋罗”、“汉宫秋”,石竹科,多年生草本,夏秋开花。可供观赏,全草药用,解热、镇痛、消炎。

平缂

依照图案色彩的变化要求,顺经纬之理进行平纹交织。

构缂

缂丝技法之一,又称构(勾)边。在纹样的边缘部位,以区别于主体纹样色彩的另一种色线缂出明显的边界或轮廓线,具有分别色彩层次和划分纹样之间界线的作用。

木梳戗

缂丝技法之一,为朱缂法的一种。与长短戗不同的是,其不同色阶的丝线互相交错戗织时,边缘整齐划一,如同木梳齿缘一般,故名。

长短戗

缂丝戗色技法之一。即在花纹由深至浅的晕色中,利用缂丝线条伸展的长短变化,使深色纬与浅色纬相互交叉,从而得到自然晕色的效果,至今仍沿用。

凤尾戗

缂丝戗色技法之一。戗头是一粗一细间隔排列,粗者短,细者长,似凤尾形。

掼缂

传统缂丝技法之一。即用两种或两种以上相邻的不同颜色的色丝依纹样轮廓走向顺序缂织的方法。通常用来表现海水的层次等纹样。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

乾清宫

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

《石渠宝笈续编》

记录清内府收藏的绘画、书法之著录书。清王杰、董诰、金士松、沈初、彭元瑞、阮元等奉敕纂辑。续编八十八卷,目录三卷。清内府所贮书画自乾隆十年(1745年)十月完成《石渠宝笈》初编,迄乾隆五十六年(1791年)已历40余年,其间收藏更趋宏富。为宝典藏,以免舛伪错失,乾隆帝敕谕王杰等人重加荟辑。是书于乾隆五十六年始辑,迄乾隆五十八年(1793年)成书。体例依初编以书画作品的贮存处所(如乾清宫、养心殿、三希堂、重华宫、御书房等)分辑,以备点查。其叙述书画按照书册、画册、书画合册、书卷、画卷、书画合卷、书轴、画轴、书画合轴九类区分。文字分划段落,标界朱栏,以清眉目。书首列有总目,以便查稽。